スマホ引っ越しの何が面倒って、今や生活に欠かせなくなって、銀行やクレジットカード系の認証から各種電子マネーの移行ですね。

以前より操作自体は簡単になったとは言え、Felica系は一度データのセンター預かりと受取操作があったり、かと思えばIDとパスワード入れればOKだったり。セキュリティとか近い勝手とか、それぞれ考えてのことでしょうけど…

ということで、先週金曜日に届いたASUS Zenfone 11 Ultraを、週末で前のスマホであるSONY Xperia 1 IIから引越作業&カスタマイズして使ってみた雑感を。

画面、大きい!

まずは写真で比較しましょう。

Xperia 1 IIは6.5インチだけど21:9の縦長(左)だけど、Zenfone 11 Ultraは6.78インチで横幅が大きい

Xperia 1 IIは6.5インチだけど21:9の縦長(左)だけど、Zenfone 11 Ultraは6.78インチで横幅が大きい

左のXperia 1 IIは6.5インチ、アスペクト比21:9、解像度3840×1644の4K有機ELディスプレイですが、Zenfone 11 Ultraは6.78インチ、解像度2400×1080です。

Xperia 1 IIは縦長で横幅は細身な分手で握りやすいのですが、Zenfone 11 Ultraは幅が5mm近く大きいため、やや手に余るサイズです。スペックを比較してみましょう。

ガルマックスさんのサイトより引用しました。

| 製品情報Xperia 1 II キャリア版(Snapdragon 865) : Zenfone 11 Ultra(Snapdragon 8 Gen 3) |

|---|

| 端末名 | Xperia 1 II ※国内キャリアモデル | Zenfone 11 Ultra |

|---|

| 型番/別名 | ドコモ版:SO-51A

au版:SOG01 | |

|---|

| 発売年 | ドコモ版:2020年6月

au版:2020年5月 | 日本:2024年7月

海外:2024年4月 |

|---|

| 発売地域 | 日本:ドコモ/au | 日本:SIMフリー

海外:SIMフリー |

|---|

| メーカー・ブランド | SONY | ASUS |

|---|

| 備考 | ドコモ版、au版モデル | |

|---|

| 対応バンド・周波数・ネットワークXperia 1 II キャリア版(Snapdragon 865) : Zenfone 11 Ultra(Snapdragon 8 Gen 3) |

|---|

| 3G | ▼ドコモ版↓

W-CDMA:1 / 5

▼au版↓

非公表 | 【日本モデル】

W-CDMA:1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19

【海外モデル】

W-CDMA:800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100MHz |

|---|

| 4G LTE | ▼ドコモ版↓

FDD LTE:1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 12 / 13 / 17 / 19 / 21 / 28

TD-LTE:38 / 39 / 40 / 41 / 42

▼au版↓

非公表 | 【日本モデル】

FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 32 / 66

TD-LTE:34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 48

【海外モデル】

FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 32 / 66

TD-LTE:34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 48 |

|---|

| 5G NR | ▼ドコモ版↓

Sub6:n78 / n79

▼au版↓

非公表 | 【日本モデル】

Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79

ミリ波:非対応

【海外モデル】

Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79

ミリ波:非対応 |

|---|

| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |

|---|

| Bluetooth | 5.1 | バージョン:5.4

コーデック:SBC / apt-X / apt-X HD / apt-X Adaptive / apt-X Lossless / LDAC |

|---|

| SIMサイズ・スロット | シングルスロット(Nano SIM) | デュアルスロット(Nano SIM×2) |

|---|

| ネットワーク関連備考 | SIMロックあり

2回線同時待ち受けは非対応(シングルSIMのみ) | |

|---|

| 本体仕様Xperia 1 II キャリア版(Snapdragon 865) : Zenfone 11 Ultra(Snapdragon 8 Gen 3) |

|---|

| ディスプレイ | 6.5インチ/有機EL/画面占有率非公表 | サイズ:6.78インチ

材質:有機EL

画面占有率:非公表

形状:パンチホール(中央)

最大リフレッシュレート:最大144Hz(LTPO:1-120Hz)

最大タッチサンプリングレート:非公表 |

|---|

| 解像度 | 3,840×1,644(4K+)

画面比率21:9 | 2,400×1,080 |

|---|

| 画素密度 | 643ppi/超高精細!ドットの粗さは気にならない | 388ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |

|---|

| サイズ | 高さ:166mm

横幅:72mm

厚さ:7.9mm | 高さ:163.8mm

横幅:76.8mm

厚さ:8.9mm |

|---|

| 重さ | 181g | 225g |

|---|

| 本体色 | ▼ドコモ版↓

ブラック系/ホワイト系/パープル系

▼au版↓

ブラック系/ホワイト系 | ブラック系、グレー系、ブルー系、オレンジ系 |

|---|

| システム仕様Xperia 1 II キャリア版(Snapdragon 865) : Zenfone 11 Ultra(Snapdragon 8 Gen 3) |

|---|

| OS | Android 10 | Android 14 |

|---|

| CPU(SoC) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |

|---|

| AnTuTuベンチマーク | 総合スコア約568,000点

GPUスコア約220,000点

(参考値) | 総合スコア:2,174,278

GPUスコア:915,359

(AnTuTu v10実機スコア) |

|---|

| メモリ/保存容量Xperia 1 II キャリア版(Snapdragon 865) : Zenfone 11 Ultra(Snapdragon 8 Gen 3) |

|---|

| 組み合わせ | メモリ8GB+容量128GB | メモリ12GB+容量256GB

メモリ16GB+容量512GB |

|---|

| ストレージカード | MicroSD対応(最大1TB) | 非対応 |

|---|

| カメラXperia 1 II キャリア版(Snapdragon 865) : Zenfone 11 Ultra(Snapdragon 8 Gen 3) |

|---|

| 背面カメラ | クアッドカメラ

①12MP(メイン、f/1.7)

②12MP(超広角、f/2.2)

③12MP(望遠、光学3倍ズーム、f/2.4)

④ToFセンサー

AI:対応

ナイトモード:非公表

手ぶれ補正:対応

センサーサイズ:メイン1/1.7、超広角1/2.5、望遠1/3.4

PXサイズ:非公表 | トリプルカメラ

①5,000万画素(メイン、f/1.9/IMX890)

②1,300万画素(超広角、120°、f/2.2)

③3,200万画素(望遠、光学3倍ズーム、f/2.4)

手ぶれ補正:光学式

センサーサイズ:1/1.56(メイン)

PXサイズ:2μm(メイン) |

|---|

| インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ

画素数:8MP(メイン、f/2.0)

ビューティーAI:非公表

手ぶれ補正:対応

センサーサイズ:非公表

PXサイズ:非公表 | パンチホール式インカメラ

画素数:3,200万画素(メイン)

センサーサイズ:非公表

PXサイズ:1.4μm |

|---|

| カメラ備考 | ソニー製カメラと連動の有無は非公表 | 6軸ジンバル手ぶれ補正対応 |

|---|

| 機能仕様Xperia 1 II キャリア版(Snapdragon 865) : Zenfone 11 Ultra(Snapdragon 8 Gen 3) |

|---|

| GPS | 搭載(詳細は非公表) | GPS、A-GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO、QZSS、NavIC |

|---|

| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応

顔認証:非対応 | 指紋認証:対応

顔認証:対応 |

|---|

| センサー | 加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、コンパス | 赤外線センサー:非対応

加速度センサー:対応

近接センサー:対応

ジャイロセンサー:対応

電子コンパス:対応

光センサー:対応

その他:ホールセンサー |

|---|

| 防水/防塵・タフネス等級 | IP68 | 防水/防塵:IP68

耐衝撃:非対応 |

|---|

| イヤホンジャック | あり | あり |

|---|

| NFC | 対応(FeliCa/おサイフケータイにも対応) | 【日本モデル】

NFC:対応

FeliCa/おサイフケータイ:対応

【海外モデル】

NFC:対応

FeliCa/おサイフケータイ:非対応 |

|---|

| その他機能 | ゲームモード、PS4リモートプレイ機能の搭載有無は非公表

ワンセグ、フルセグ対応 | デュアルスピーカー搭載 |

|---|

| バッテリーXperia 1 II キャリア版(Snapdragon 865) : Zenfone 11 Ultra(Snapdragon 8 Gen 3) |

|---|

| バッテリー容量 | 4,000mAh | 5,500mAh |

|---|

| 充電 | 有線充電:W数非公表(急速充電対応)

ワイヤレス充電:対応(W数非公表) | 有線充電:65W

ワイヤレス充電:15W

逆充電:非公表 |

|---|

| ポート | USB Type-C | USB Type-C |

|---|

ガスマックスさんのサイトよりバッテリ容量がXperia 1 IIの4000mAhから5500mAhになっているのも大きいですが、画面サイズも写真で見る限り、縦にも横にもZenfone 11 Ultraのほうが大きい事がわかります。

本体だけで観ると、Xperia 1 IIのほうが少し大きいのですが、ベゼルサイズが上下に大きいためで、純粋に有効な画面の大きさで言うと、Zenfone 11 Ultraのほうが大きいですね。

このサイズ感は、片手で持った時にXperia 1 IIがしっくり収まるのに対して、Zenfone 11 Ultraはカバーを付けた状態ではかなり手持ちが難しいです。持てなくはないけど、少し手に余ります。

そして重量は表にはありませんが、Xperia 1 IIが181gなのに対し、Zenfone 11 Ultraは225gとかなり重くなっています。実際手にずしりと来るんですよね。ここは評価の分かれるところだと思います。

なお、4KからHD+と解像度が落ちたことによる弊害はほぼ感じません。元々スマホサイズのディスプレイに4Kは過剰スペックで、人間の目で判別することはほぼ不可能でしょう。

Xperia 1 IIの画面密度643ppiは過剰スペックで、Zenfone 11 Ultraの388ppiでも全く問題ないですね。Xperia 1 VIで4Kディスプレイを辞めてHD+にしたのも、無駄な高解像度による電力消費が無視できないからでしょうね。スペック坊にはがっかりかもですが。

300ppi以上は人間の目は見分けがつかないという研究結果もあるようなので、この点は不満はないですね。

可変リフレッシュレートは状況によりカクつく

Xperia 1 IIは自動で残像低減する設定があり、画面のリフレッシュレート自体の設定項目はありませんが、Zenfone 11 Ultraは、60Hz, 120Hz, AUTO(可変1~120Hz)と選択でき、ゲームによっては自動的に144Hzになるようです。

AUTOで使ってみましたが、ちょっとした単純なネットゲームで、時々やや画面がカクつくことがありました。

Xperiaはこの点非常に滑らかに表示しているので、この辺りはZenfoneのアップデートによる改善を望みます。FPS系のゲームをするのでなければ、それほど気になることではないレベルではありますが。

画面を思いっきり暗く表示できるのはXperia 1 II

あまり目に良くないですが、暗がりで操作した場合に、適度に画面の輝度を落とせるのはXperia 1 IIでした。

Zenfone 11 Ultraにも、Andoroid 12以降に搭載されている(Zenfone 11 Ultraは現時点でAndroid 14)「さらに輝度を下げる」があり、これをONにしてもまだXperia 1 IIの最低輝度より明るいです。

一般に最大輝度がクローズアップされがちですが、暗い場面での最低輝度も重要なんですよね。この辺り、ディスプレイの使い方が上手いのはSONYだなと思います。ただ、Xperia 1 IIは最低輝度にすると、階調表現はやや悪化しますが。

最大輝度は新しい分Zenfone 11 Ultraのほうが明るいのは確かです。

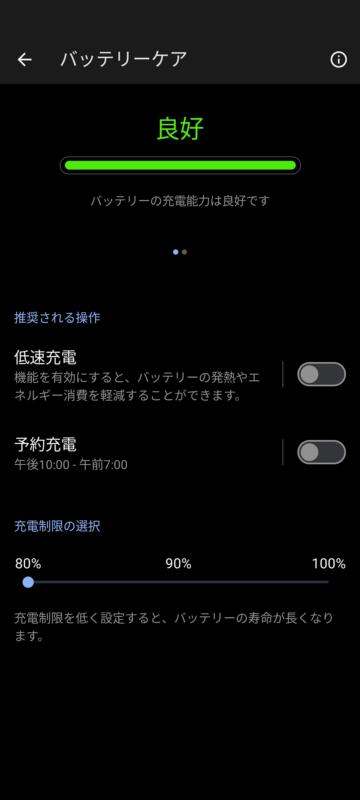

Android12と14の違いもあるけど…バッテリ関連の設定項目が良い!

Xperia 1 IIはもう最新から4世代前のハイエンド機です。実はdocomoオンラインショップで投げ売りで買って1年半経っていないのです。

ただ発売は2020年4月で、もう4年経過し、発売当時Android 10で2度のメジャーアップデートでAndroid 12になり、それが最後の更新となっています。

Zenfone 11 Ultraは最新機種であり、Snapdragon 8 Gen3を搭載した機種としては後発の発売もあって、出荷時から最新のAndroid 14(執筆時点)となっています。

スマホはハードの性能以上にOSによる機能改善が大きく、Zenfone 11 Ultraはちょっと使っただけでかゆいところに手の届く機能が多いと感じました。

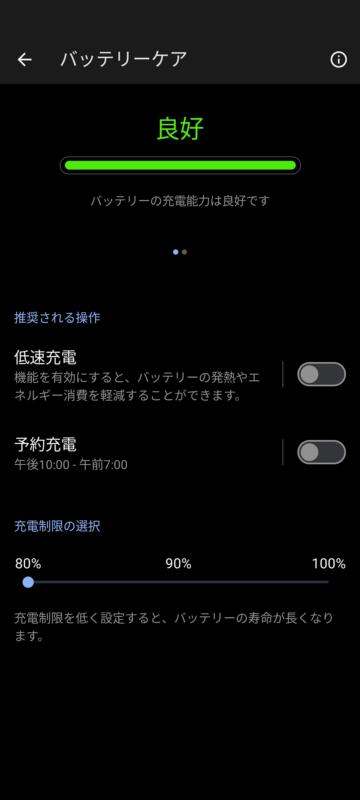

充電制限できるのが良い!

充電制限できるのが良い!

バッテリに負荷をかけない低速充電機能は、睡眠時の充電で重宝しますね。バッテリは急速充電では発熱が大きく寿命を縮めるので、これが設定できるのは良いですね。ただXperiaは昔から充電パターンを把握して、自動で充電速度を調整する機能があるので、ここ自体に特に優位性はないのですが、「充電制限の選択」ができるのはとても良い!

これは近年のノートPCで多く搭載されるようになった機能で、あえて満充電にせず特定の充電量で充電を止めることで、バッテリの寿命を伸ばす機能です。

一般にリチウムイオンバッテリーは、満充電付近ではセルが高圧になり負荷が高くなるため、満充電近くのまま維持することはバッテリの劣化が早まってしまいます。

なので、こうして充電制限できるのはありがたいです。普段は80%までに充電量を抑えて、必要なときだけ100%までの満充電が設定できます。これは欲しかった機能だけに、ありがたいですね。

更にありがたいのは「バイパス充電」ですね。

これは自宅でUSB充電をしたまま使用する際に、明示的にバッテリ充電せずにUSB電源供給のみで使用できるため、バッテリへの負荷を抑えることが可能です。出先でも、例えば先にモバイルバッテリで給電させて、必要に応じて内蔵バッテリを使う、なんてことも可能になりました。ゲーミングスマホを出しているメーカーだけありますね。

とにかくバッテリへの負荷を最大限に減らせる機能は、今後4,5年使う上でも重要ですね。

この機能があるだけで、十分Zenfone 11 Ultraには満足です。

Xperia 1 IIは購入後1年半も経過していないのに、もうバッテリの満充電性能が新品時の80%未満になってしまい、バッテリが全く持たなくなってしまいました。性能自体は不満がないだけに、この点が非常に残念で、何ならその前に使っていて、今も娘が使っている5年経過したXperia 1 初代が、4年目でやっと満充電性能80%を切ったのとは雲泥の差です。たった1世代しか違わないのに、こうもバッテリの劣化が早くなったのは、ワイヤレス充電を多用して発熱が多かったから、くらいしか思い当たらないんですけど、ホント不思議です。

Xperia 1 II(SO-51A)はdocomoでの発売期間が長かったせいか、2026年2月末まで修理が可能なので、頃合いを見てdocomoショップでバッテリ交換を依頼したいと思います。そして娘用に入れ替えかな~。