埼玉県飯能市のやまね酒造でお酒を買った後、せっかくここまで足を延ばしたので、18年ぶりに白岩集落の現状を見たくなって行ってきました。

ま、実は撮影の準備もしていたわけですが。この冬休み、予定が色々変わって撮影行けないと思っていましたが、2年ぶりに恒例の廃墟散策できました。

10年ひと昔と言うけれど、18年ともなればふた昔と言うことで、前回訪問時からの変化も大きいはず。

白岩集落へは旧JFEミネラル武蔵野鉱業所の脇の登山道を登っておおよそ30分弱のルートです。

JFEミネラル武蔵野鉱業所は2007年当時は稼働していましたが、武蔵白岩鉱山が2015年に閉山したために、鉱業所設備も同年に解体されました。

2025年1月 鉱業所解体後

2025年1月 鉱業所解体後

JFEミネラル武蔵野興業所が健在だった2007年3月

JFEミネラル武蔵野興業所が健在だった2007年3月

登山道の麓、現在と、かつてあったJFEミネラル武蔵野鉱業所の様子です。

この設備の脇にある登山道を登っていきました。

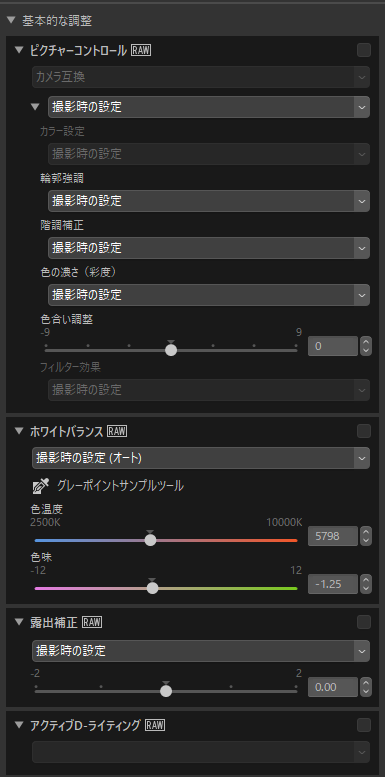

今回は、2007年5月に撮影した写真と合わせてご覧いただければと思います。当時はまだフィルム撮影がメイン(Nikon F90Xs)、デジタルはコンデジ(Nikon COOLPIX 5400)がサブカメラという立ち位置でした。

2025年1月現在では設備は解体され、基礎が残るのみです。

またこの土地は現在個人の私有地となっていて、立入禁止となっていました。

登山道を上がっていきます。

かつてはこの登山道から鉱業所内の様子をうかがうことができました。当時はまだ採取した石灰を運搬するトロッコが稼働していました。

現在ではその名残のレールが一部残っています。

1月に訪問にもかかわらず雪がない(気温は10℃近く)のは、温暖化の影響でしょうね。

では2007年3月の様子はと言うと…

2007年当時は現役稼働中の鉱業所、トロッコも現役でしたね。

上の写真のうち、同じようなアングルを比較してみましょう。

2007年3月

2007年3月

2025年1月

18年前との比較

2025年1月

18年前との比較

この建物は健在でしたが、左側にあった小屋は、18年後の現在は東海したようで見当たりませんね。

林道を更に奥へ進みます。

崩壊しかかった橋と代わりの橋

ここは登山道のため、歩けるようには整備されています。この橋は18年前にも健在だったはずなんですが、18年前は撮影していないようです。

この先を進むと、森林を抜けて一度開けた場所に出ます。

傾斜地運搬用のレールがかろうじて残っていますが、鉱業所施設は解体済みで基礎のみ残っていました。

18年前はと言うと…

建物が存在していますね。古いけど現役施設でした。

白岩集落へはまだまだです。続く…