これを見に行ったのが11月8日でまだ紅葉が始まったばかりでしたが、ちょうどこれを書いている今頃が紅葉の見頃と思われる東京都の奥多摩。

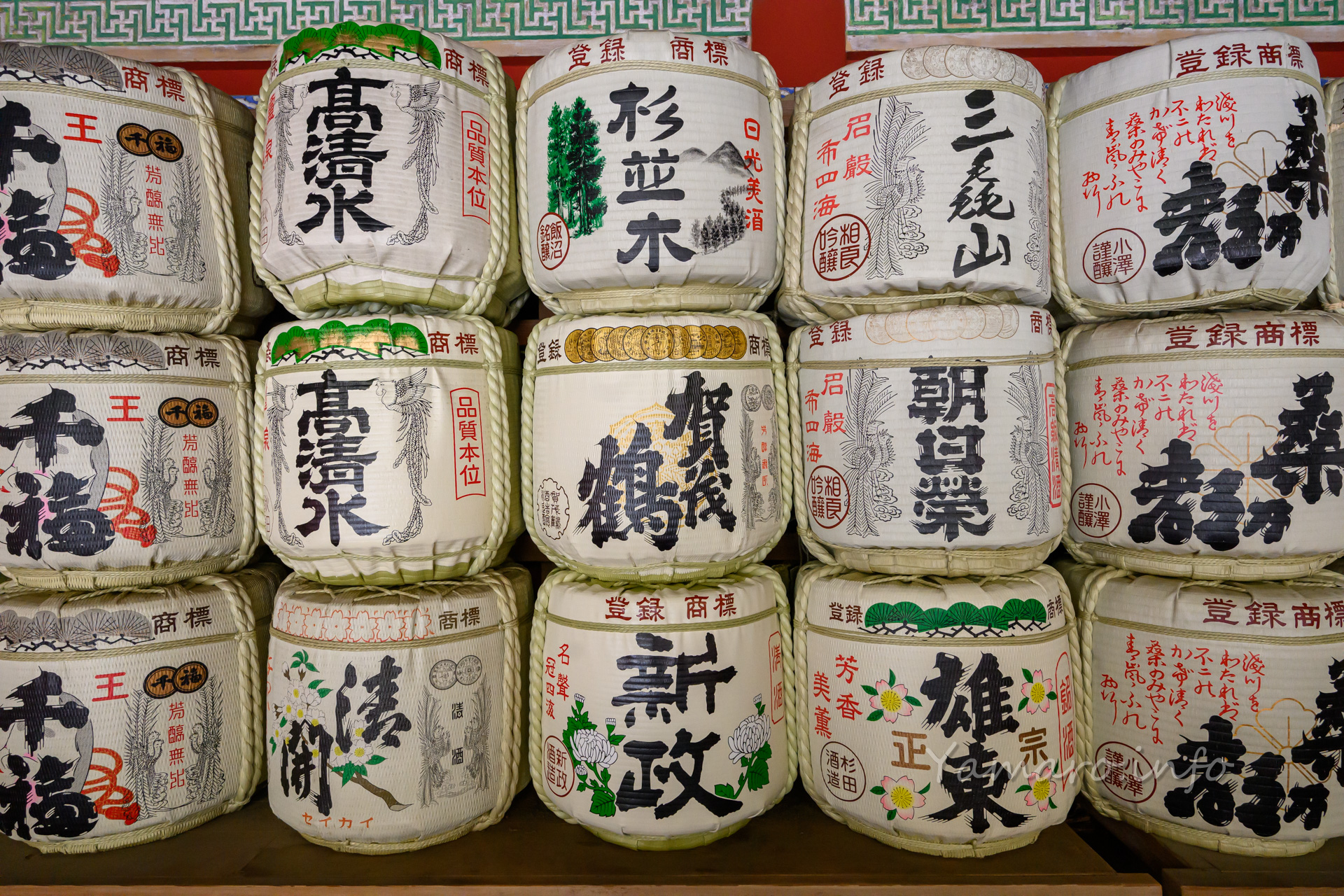

日本酒好きでなければあまり東京で日本酒を作っているイメージはないかもしれませんが、日本では今や北海道から沖縄、全都道府県で清酒(日本酒)を作る酒造が存在します。

そんな東京の日本酒どころでも「澤乃井」ブランドを展開する小澤酒造は、奥多摩にあり、大きな庭園や飲食店、小売店を併設した清流ガーデン澤乃井園があり、ここの景色が中々の絶景なのです。

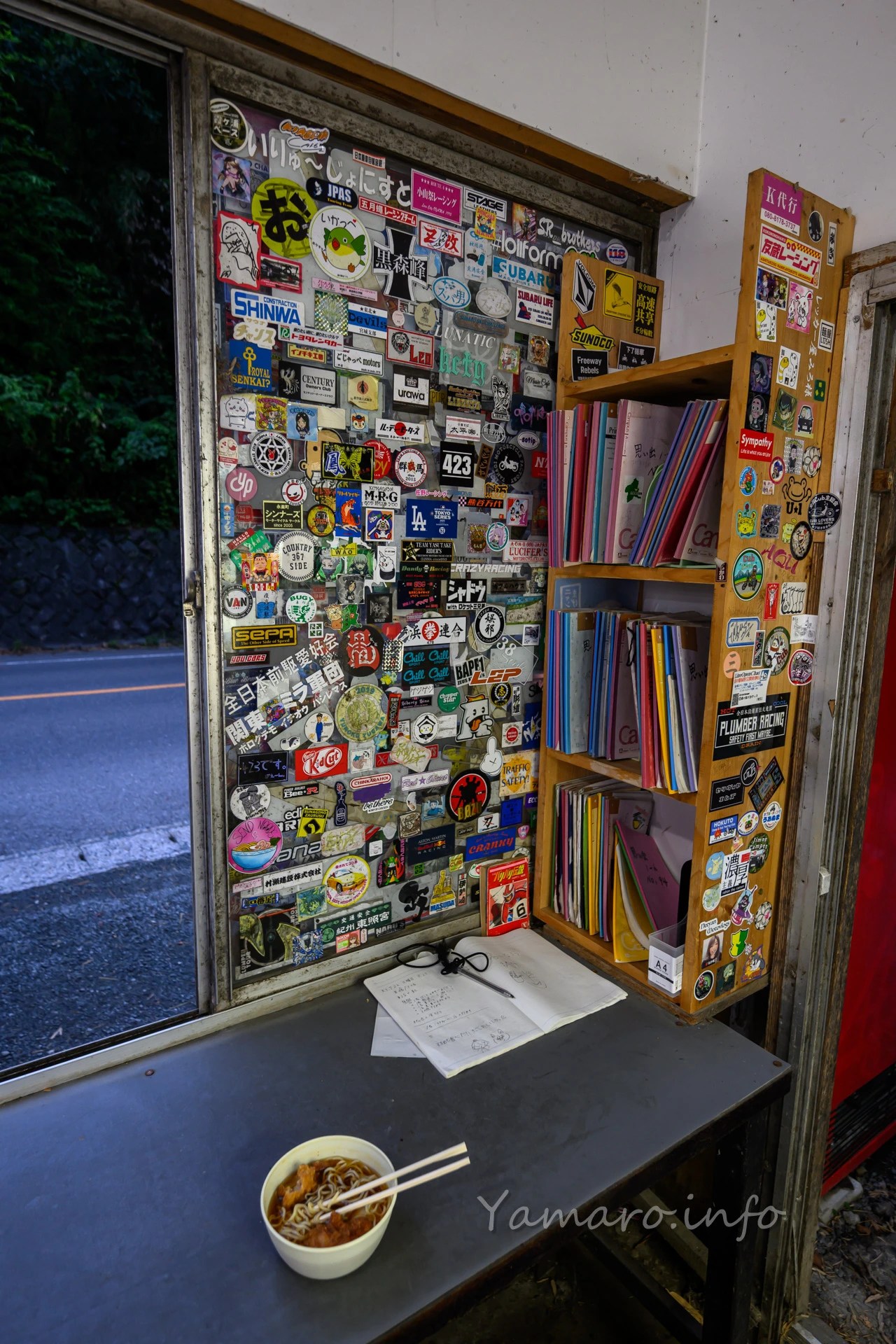

絶景ですね~。多摩川沿いで景色が最高です。軽食の売店で酒やツマミを買って、この絶景を楽しみながら飲む、ということも出来ます。お酒が飲めなくてもうどんやそばなどがあり、甘酒も売っています。

本当は車ではなく電車で来たほうがいいんですよここ、飲めるので。ただ同じ東京でも23区内からだと片道2時間近くかかるのがネックですかね…。

色づきがもう少しだった11月8日。ちょうど今頃がピークなのかなと思います。この週末が見頃なんだろうな~。

でも色づき始めたこの状態も中々の絶景でしょう。最近あまり使わなくなったPLフィルター入れて撮りたかったですね。

晴れた日に行けてよかったです。

風景、広角レンズで撮りたくなってしまいますが中望遠で抜いて撮るのも良いですね。

お気に入りのAI AF DC-Nikkor 135mm f/2Dでも撮ってみました。DCリングも過剰に回してみたりして(笑)、遊べるレンズです。

ただEDガラスは採用してないので、状況によっては軸上色収差が出るレンズでもあります。

非球面レンズも使っていないので、DCリングという収差コントロール機構を除けば、光学系は変形ガウス型という割とオーソドックスな中望遠です。

DCリングを中立状態にすれば、普通の中望遠レンズとしてバランスのとれた描写になります。

詳しくはニッコール千夜一夜物語の記事を御覧ください。

奥多摩での撮影はお昼まででしたが、色々撮れてお酒も買えて満足。

あ、この日はまだ届いていませんでしたが、ついにモータ非内蔵AFレンズをZマウントでAFが使える、例のアダプターも届いたので、次回ご紹介しましょう。