Nikon TC-20EIII、焦点距離を2倍にするAF-S/AF-Iレンズ用のテレコンバーターです。

Nikon TC-20EIII

元箱と付属品が揃った中古美品、テレコンバーターって割と元箱付きという中古は少ないのです。何なら付属のポーチすらない中古は多い、まあポーチ使わない人は多いし、そういう扱いの商品なんですかね。

テレコンバーター、買っては見たものの、画質に満足できなくて手放す人は多いです。ですから、中古流通は割と豊富です。特に、2倍のテレコンバーターは、焦点距離を倍にする分、2段分暗くなり、マスターレンズの中央部を拡大するため、マスターレンズの欠点も拡大します。解像力は確実に低下しますね。

超望遠レンズは大きくて高い、なので、既存の望遠レンズにテレコンバーターを併用するというのが一つの手段ですが、デジタル一眼が高画素化されていく中、光学的にクロップするより、画像処理でクロップしたほうが、結果が良くなるケースが多いです。たた、そうは言ってもトリミングにも限界があります。難しいところです。

実は、かつて1世代前のTC-20EIIは持っていました。APS-CのD300の時代は、AF-S ED 80-200mm f/2.8D、そして今も使っているAF-S 70-200mm f/2.8G ED VRIIに、TC-20EIIで撮影をしていました。これで換算280-600mm相当となりました。

が、Nikon D800を導入した際は、その画素数にテレコンバーターの性能がついていけていない感が出てきました。その後、SIGMAから150-600mm Sportsが販売されたため、これを導入、ネイティブに600mmまで対応できるため、必要となくなったTC-20EIIは売却となりました。

ロクヨンのサブレンズ、どうする?

更にロクヨン導入に伴い、戦闘機撮影はロクヨンとなりましたが、今度はそれ以下の焦点距離をどうしようか? ということになりまして。ロクヨン1本で全て済ませるほど、人間ができていません…。引きの絵も欲しいことはありますからね。では150-600mmと併用するか…となると、このレンズも重量級ですから、2本併用は正直難しいのです。

150-600mmだけなら、ほぼこの1本で対応できますし、更に今はコンパクトなのに画質はちょい上の、SIGMA 60-600mmも存在します。そう考えると、超望遠の単焦点は扱いが難しいですね。

となると、ある程度コンパクトな2本目が欲しい。SIGMAやTamronからは100-400mmも出ていますが、あまりレンズを増やしたくない…ということで、手持ちのAF-S 70-200mm f/2.8G ED VRを再びテレコン併用で使用する、という選択肢になりました。

実は先日、過去写真を見直すことがあり、D810導入後に、AF-S 70-200mm f/2.8G ED VRIIとTC-20EIIで撮影した戦闘機写真が、割としっかり写真が解像していることに気づいたのです。

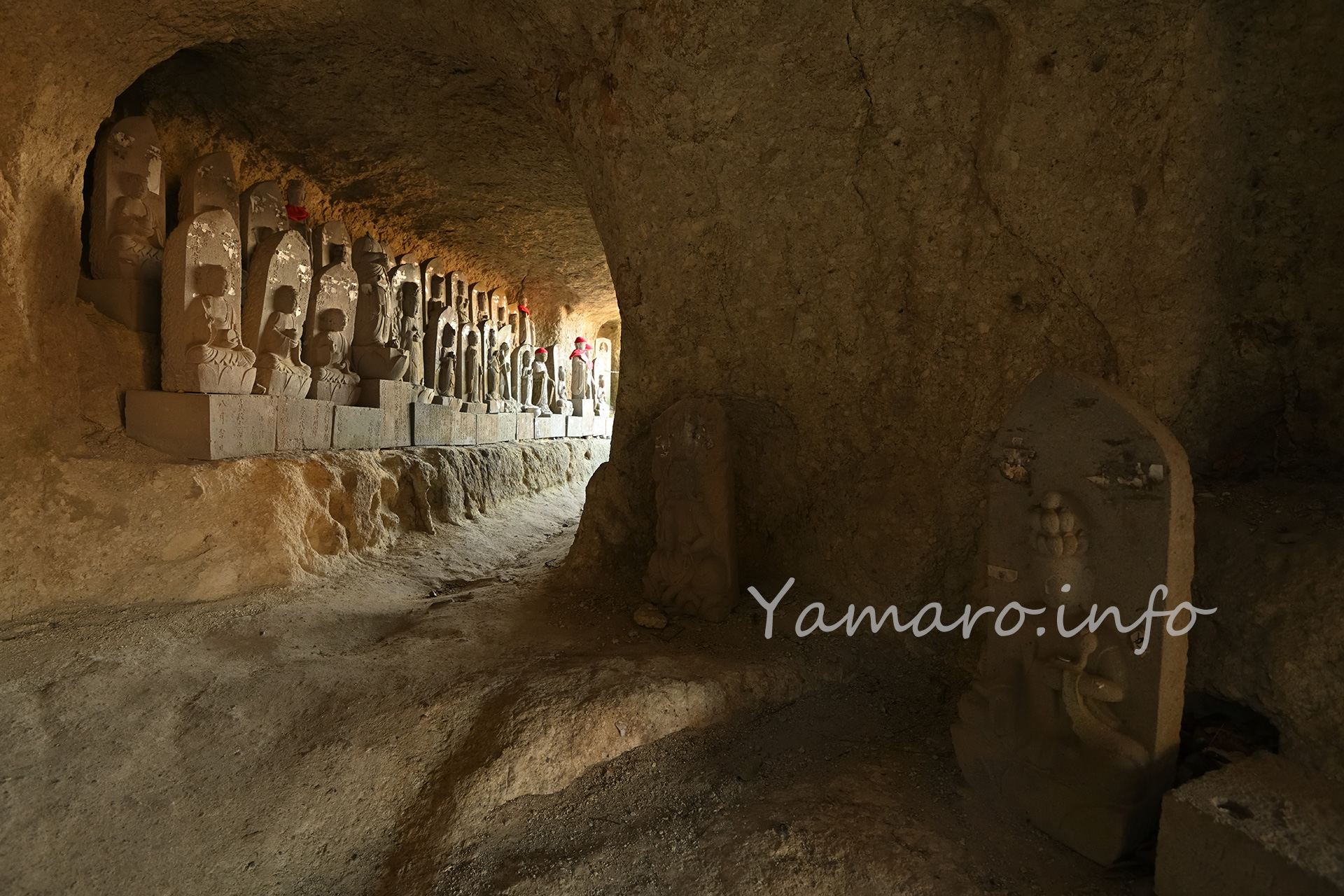

まだ梅組のイーグルがいた頃の2015年2月の百里基地

たった5年前なのに、この写真に写っている機体、偵察機の501SQや戦闘機の302SQのオジロファントムは退役、305SQのイーグルは宮崎の新田原基地に異動、いやはや時の流れは早い…と感傷に浸るのは置いておいて、もちろんベストの解像力とは言わないまでも、機体の細かい文字も等倍ではそこそこ見えるんですよね。

あれ? テレコン使用時の画質、そこまで悪くないかも、となりました。

D800の時は解像力不足を感じていましたが、ローパスフィルタレス、ミラーショック軽減となったD810で改善されたのか? あのときは、フルサイズで400mmの限界、というのを感じていただけで、画質的には悪くはなかったのかもしれませんね。

ちなみに、このAF-S 70-200mmとTC-20EIIの組み合わせでも、VRの動作やAFに当時不満はありませんでした。戦闘機を撮れていたのですから。

TC-20EIIとIIIの違いは?

ニコンのAF2倍テレコンバーターは、初代がAI AF-Iテレコンバーター TC-20Eで、名称から分かる通り、超望遠レンズがまだAF-I(コアレスモータ内蔵)の時代に販売されていたものです。

2代目はTC-20EIIとなり、名称はAI-AF-Sテレコンバーターとなりました。AF単焦点望遠レンズは、2代目以降AF-S(超音波モータ内蔵)レンズが主流となっため、テレコンバーターの名称も変更されましたが、光学系は同一で、外観上は、滑り止めローレットのデザインが変更されただけとなっています。

これに対し、2010年に発売された3代目は、名称からAI(人工知能のAIではなく、絞り値をボディに機械伝達するAI方式機構搭載の意味)が外れ、AF-Sテレコンバーターとなりました。

ただし、AI機構は搭載されているため、フィルム時代で2コマンドダイヤル以前の機種と、絞りリング付きのDタイプの望遠レンズとの組み合わせでの使用は、依然として可能となっています。

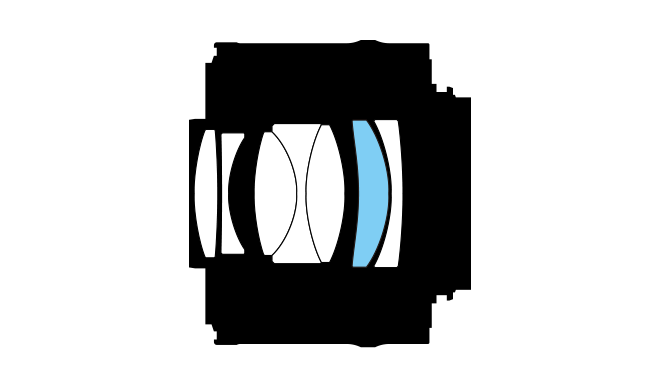

大きな変化点は、光学系が刷新されたことで、新型は非球面レンズを1枚採用しています。

左がTC-20EIIの光学断面図、右がTC-20EIII(青が非球面レンズ)

光学系が刷新されたことで、よりデジタルに適したテレコンバーターになったと思われます。とは言え、過度な期待は禁物です。所詮はマスターレンズの解像力や収差に左右されます。

ロクヨンG型とTC-20EIII

AF-S 600mm f/4G ED VR(通称ロクヨンG)にTC-20EIIIは、元々この組み合わせで積極的に撮影するつもりはありませんが、取り付け撮影は可能なので、テストということで。

AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR + TC-20EIII + D850

AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR + TC-20EIII + D850

流石に1200mmともなると手持ち撮影は至難の業ですし、そこまで長いレンズは戦闘機撮影でもほとんどのケースでは必要ないですから。600mmでも苦労しますし、超望遠レンズは、レンズだけでなく、陽炎(空気のゆらぎ)や些細なブレも影響しますから、一筋縄では行きませんね。三脚に据えて、遠方を撮ろうとしたら、見事に空気が揺らいでいるのがファインダ上でわかります。撮ってみても、絵がボケボケに流れてしまってだめでした。

そこである程度近い距離(と言っても数十mは離れていますが)をテストしてみました。

絞り開放(f8)

絞り開放(f8) 中央付近クローズアップ(f8)

中央付近クローズアップ(f8) 1段絞り(f11)

1段絞り(f11) 中央付近クローズアップ(f11)

中央付近クローズアップ(f11)

AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR + TC-20EIII

TC-14EII(1.4倍テレコン)ではほぼ解像力低下は感じないロクヨンGですが、さすがに2倍のTC-20EIIIは、最新光学系のテレコンとはいえ、絞り開放のf8では解像力低下は否めません。この撮影時、かなり陽炎が出ているので、近距離でもそれなりに影響はしていると思いますが、あまり積極的に使える感じではないですね。

ところが、1段絞ってf11では、割と解像している感じです。もちろん使わない時よりは解像力低下は感じますが、そこまで悲観する感じでもないですね。

もしロクヨンGで2倍テレコンを使うときは、1段絞って使いたいところです。用途は月の撮影とかですかね。

余談ですが、ロクヨンに2倍テレコンで開放f8となるため、AFもD850では中央の15点(選択可能測距点としては9点)、D810でも中央11点のみ使用可となっています。他の測距点は選択できますし、場合によってはAFが合うこともありますが、試してみたら大きくピントがずれている場合は、AFが迷ってしまいました。

AF-S 70-200mm VRIIとTC-20EIII

AF-S 70-200mm f/2.8G ED VRIIにTC-20EIII、こちらが主に想定している組み合わせです。

AF-S 70-200mm f/2.8G ED VRII + TC-20EIII + D850

AF-S 70-200mm f/2.8G ED VRII + TC-20EIII + D850

開放f値もf5.6ですから、手持ちのD850やD810の場合は、開放f5.6までは、全測距点でAF可能です。 個人的には懐かしい組み合わせですね。ほんの数年前まで、この組み合わせで撮っていたのですから。

TC-20EIIIとの組み合わせで140~400mm f/5.6となり、AFもVRもさほど影響は受けない組み合わせです。なにより、純正レンズなので、信頼性もサード品よりは高いですしね。

絞り開放(f5.6)

絞り開放(f5.6) 中央付近クローズアップ(f5.6)

中央付近クローズアップ(f5.6) 絞り開放(f8)

絞り開放(f8) 中央付近クローズアップ(f8)

中央付近クローズアップ(f8)

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRII + TC-20EIII

ロクヨンGでは、絞り開放はやや厳しい結果となりましたが、AF-S 70-200mm VRIIでは、絞り開放でも割と使える解像力となっています。1段絞っても、大きく改善はしない感じです。逆に、f11まで絞ると、少し回折の影響によるものなのか、解像力の低下を感じたので、この組み合わせでは開放f5.6か、1段絞ったf8までで使うのが良さそうです。

AFも全測距点で迷いなくスパッと合います。手持ちでも、400mm程度なので、VR含みで何ら問題なく撮影できそうです。

個人的には、画質に余裕がありそうな感じだったロクヨンが、2倍テレコンだともう一つなのに対し、ズームな70-200mmでは割とまともだったのが意外でした。

TC-20EIII(左)とTC-14EII

TC-20EIII(左)とTC-14EII

TC-14EIIは、ロクヨンGで、TC-20EIIIはAF-S 70-200mmで主に使うことになりそうです。同じテレコンでも、2倍と1.4倍でこれだけ長さが違うのですね。

ところでNikonのテレコンバーターですが、最新のTC-14EIIIでは、ついにAI機構が外れ、Dタイプレンズは使用不可となりました。Dタイプの望遠レンズは旧式なので、実質問題ないのでしょうが、あえて外す必要もあるのかなという気はします。

テレコンも2種類になったので、これである程度広い範囲での望遠撮影は可能ですね。あとは、AF-S 70-200 VRIIのケース、どうしようかな? 純正どこ行ったんだろう?w

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cde0cf1.c226411d.1cde0cf2.eda19c3f/?me_id=1275375&item_id=10022747&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyaotomi%2Fcabinet%2Fitem0010%2F25914.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)