酒が進むので、買ってきた酒もどんどん空いていく三が日でした。

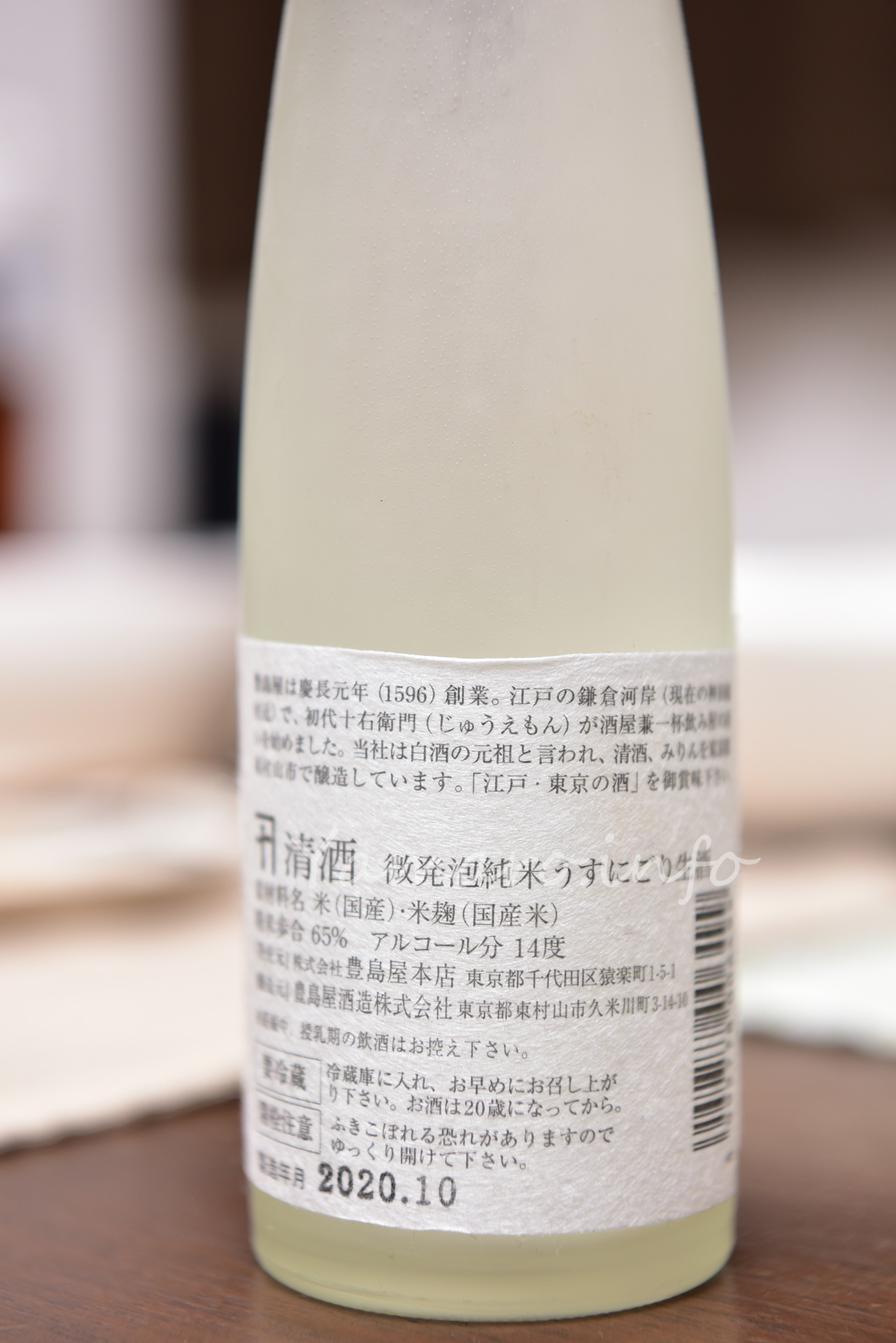

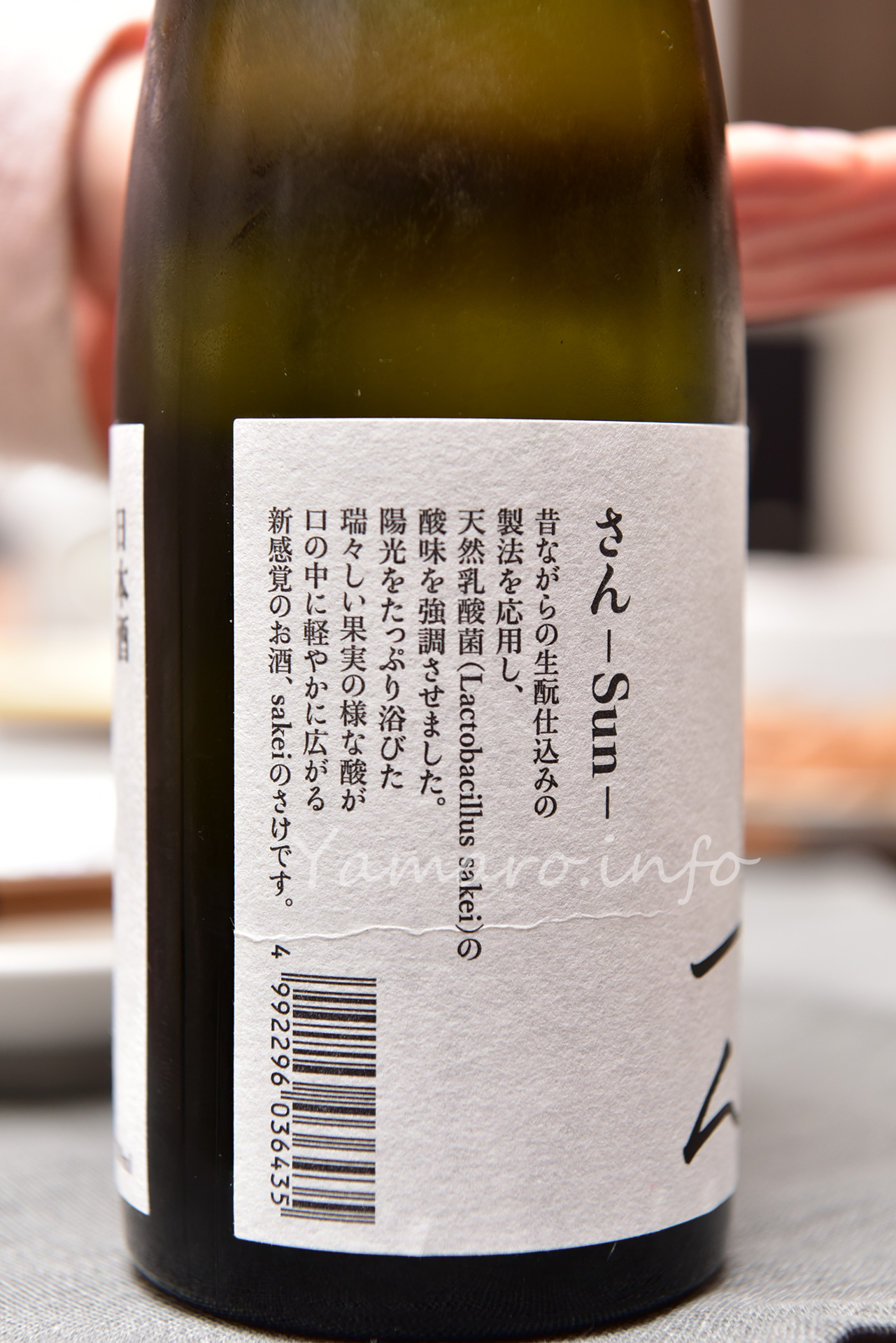

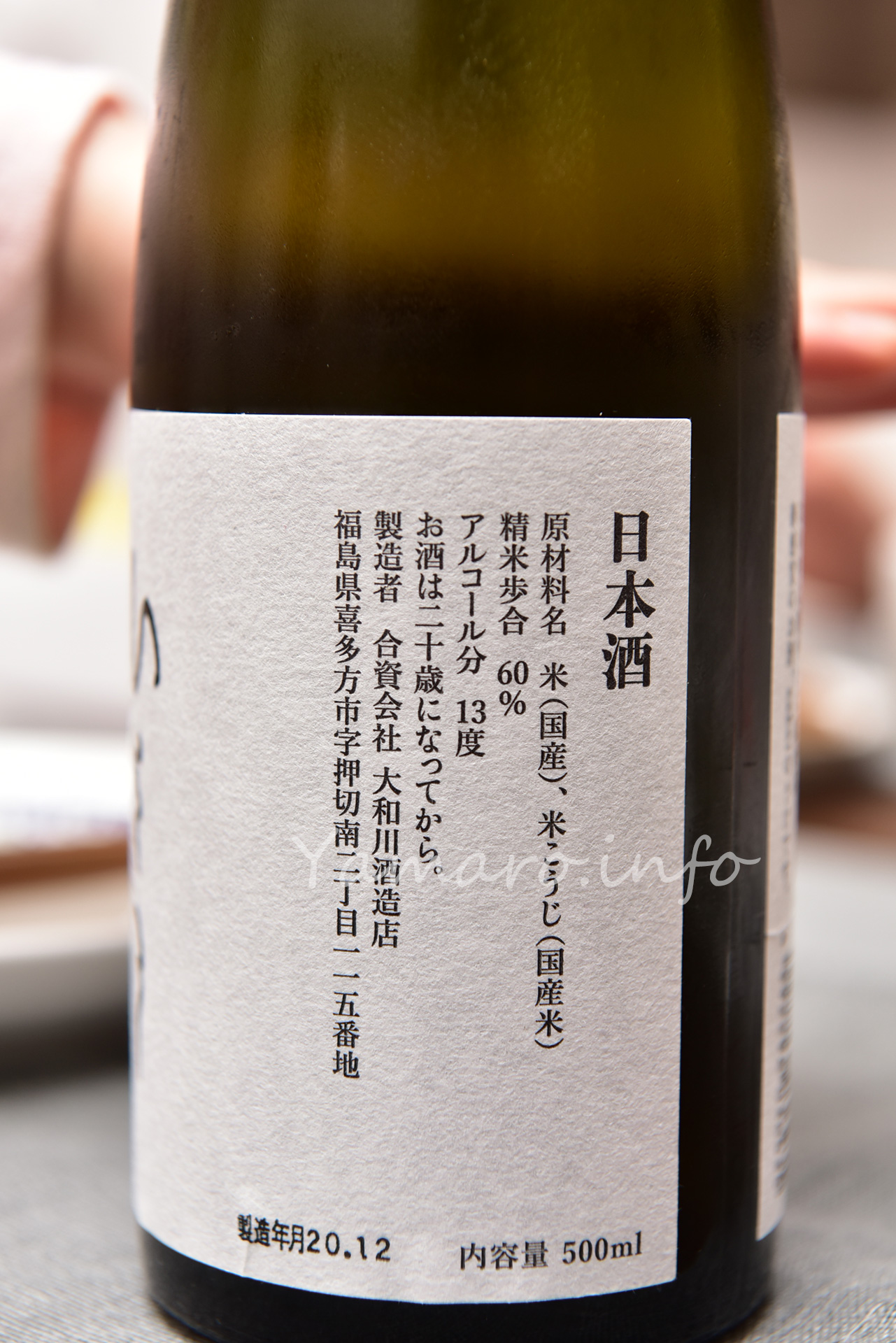

最後は前日に引き続き、大和川酒造店のお取り寄せのお酒ですが、こちらには「弥右衛門」のブランド名が付かない、昨年初めて出来たお酒、「SUN(さん)」を呑んでみました。

生酛仕込みの製法をを応用した…とありるので、生酛仕込みそのものではないと思いますが、生酛仕込みでは、蔵付きの天然乳酸菌を取り込むことで、雑菌やその他野生酵母を駆逐するのですが、通常はその後に、酵母を投入し、乳酸菌の酸味は減るのですが、このお酒はその酸味を強調しているようで、酸度は4.5と一般の日本酒より高めです。

酒米は情報がありませんが、精米歩合は60%、アルコール度数は13度と少し低めで、日本酒度は-30と甘口です。

瓶はスマートで、四合瓶より小さい500ml、お値段も税別800円とリーズナブルですが、きちんと純米なのがすごいです。

個人的に酸味のある日本酒は好きなので、結構好みです。甘口のお酒なので、乳酸菌飲料に近い感じかと想像しましたが、そこまで強調された酸味ではなく、あくまで自然な酸味。決して強調しすぎていない酸味です。ですから全体としてもバランスが良く、適度に苦味もあり飲みやすいです。辛さは、あまり感じません。

酸味だけで言えば、以前呑んだことのある龍勢だったかな…あの辺のほうが超酸味でしたが、こちらはあくまで、一般の日本酒よりは酸味がある、といった程度なので、飲みやすさの点では断然こちらでしょう。とても爽やかなお酒です。どちらかというと、夏に呑みたい感じですね。

さて三が日も終わり、通常運転に戻していきたいと思います。こんなにハイペースで酒ばかり飲んでいたら、体とお金が持たないですから(笑

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e2428d3.0f40a78a.1e2428d4.79284625/?me_id=1280119&item_id=10384078&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcompmoto-r%2Fcabinet%2Fg4997%2F4995047049647.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)