栃木の帰省中に、酒屋の新規開拓をしてきました。

栃木県は真岡市の関口酒店、同名の宇都宮のお店は何度も行っていますが、真岡のこちらは初めてです。

もう栃木県のお酒、色々揃っていますね。仙禽の雪だるまを目当てに行ったのですが、それ以外もなかなか充実していますね。もちろん栃木県外の酒も扱っていますが、せっかくなので栃木のお酒を何本か。

で、妻が買ったお酒がこちら。

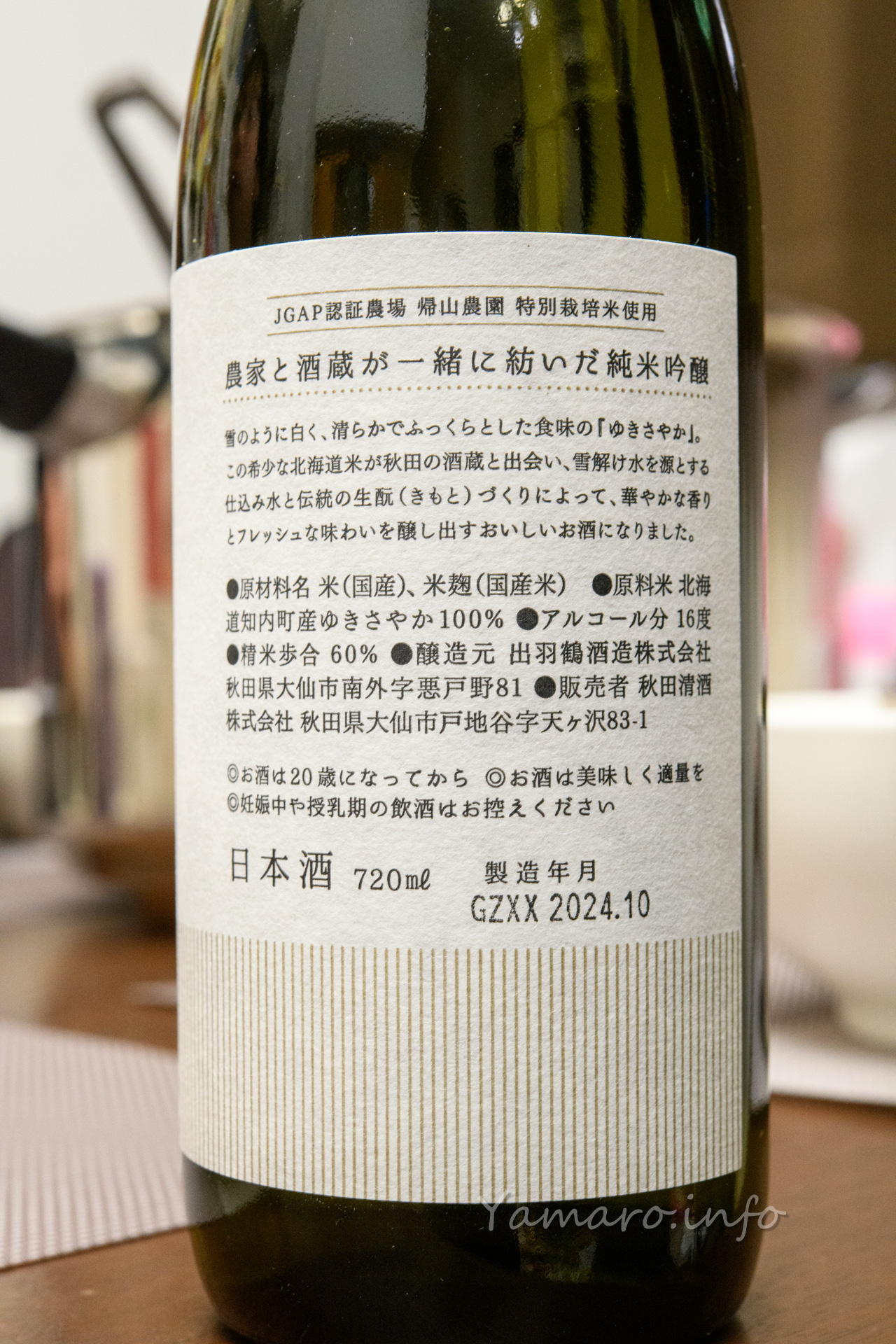

益子焼でおなじみ、益子町にある酒蔵、外池酒造のお酒ですが、妻が好きなどぶろくがありました。面白いことに、このどぶろく、瓶詰めされた後冷凍で出荷されるのだそうです。これは発酵を止めるためだそうです。

ちょうど東京に帰る際に買ったので、クーラーボックスの保冷剤代わりに自然解凍させつつ帰りました。

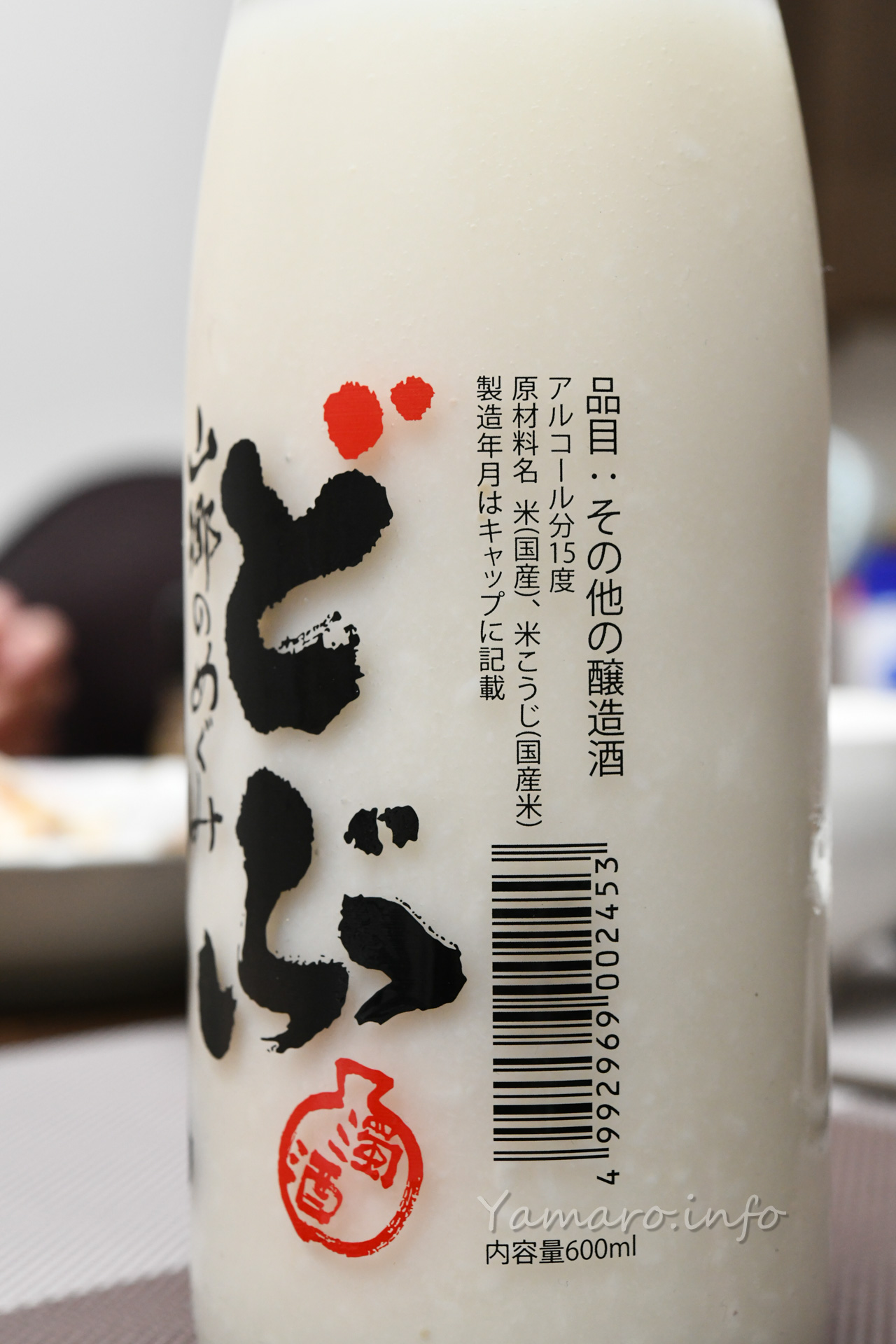

どぶろくなので酒税法上「その他の醸造酒」となります。製法は日本酒と同じですが、醪(もろみ)を濾さないのが特徴です。

アルコール度数は、どぶろくにしては高めな15度。どぶろくは口当たりが良くフレッシュにするため、度数を低く抑えている商品が多いですが、こちらは一般的な日本酒に近い度数です。

購入時は、場合によっては吹き出すとも言われました。瓶の蓋に穴があるタイプなので、まあ大丈夫だとは思いますが。穴があるので、立てて保管となります。

米粒がかなり残っていて、飲むというより食べる感覚だそうです。

東京に戻ってきたときにはちょうどよい解凍具合となりました。

ガスがかなり含まれていて、フワフワ感が半端ない。そして米粒も大きい!

上立香は酸味が引き立つヨーグルト、口に含むと、フワフワ柔らかい食感(酒なのに食感ですよ!)のあとに米の粒が入ってきて、甘みと中にシュワシュワの発泡の爽やかさ、そしてアルコール度数15度だけにどっしりさもありますね。後に適度に苦みと旨味が訪れます。

どぶろくらしい口当たりの良さの中に、どっしりとした辛さもあり、今まで味わったことのないタイプのどぶろくですね。決して辛すぎず、どぶろくらしい甘みとのバランスが見事です。

このどぶろくは、甘すぎず飲み飽きないのがポイントですね。アルコール度数が一般的な日本酒と同等なので、ついつい飲みすぎない(笑)のも美点?

いや~、栃木のお酒もなかなかだな。そしてお店も気に入りました。これは帰省が楽しくなりますね。

なんと益子町のふるさと納税で、この山郷のめぐみ どぶろくがあるんですよ。これ、ふるさと納税しちゃおうかなぁ。