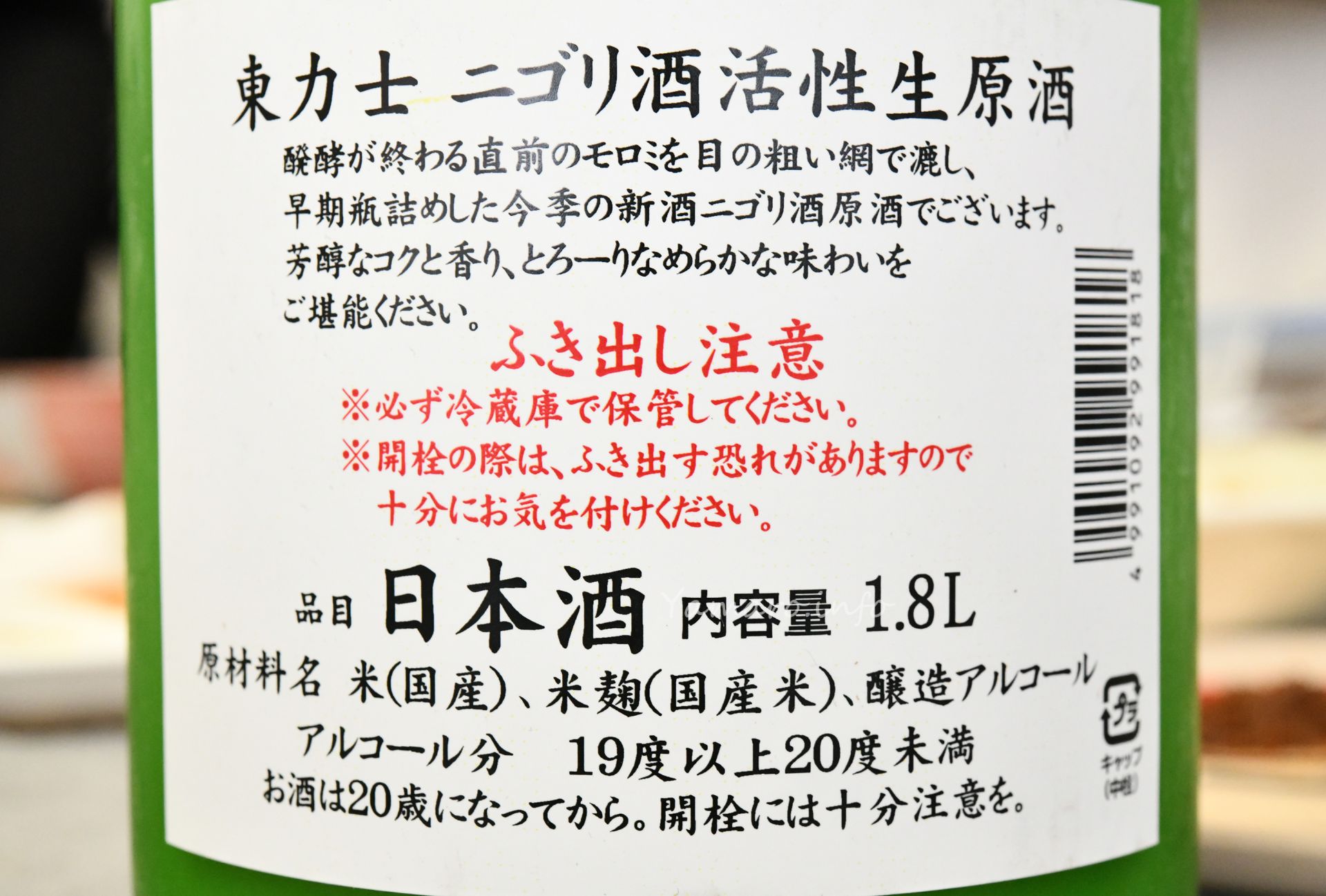

今シーズン初の、栃木県は那須烏山市の島崎酒造より、特約店に飲みおろしているニゴリ酒です。

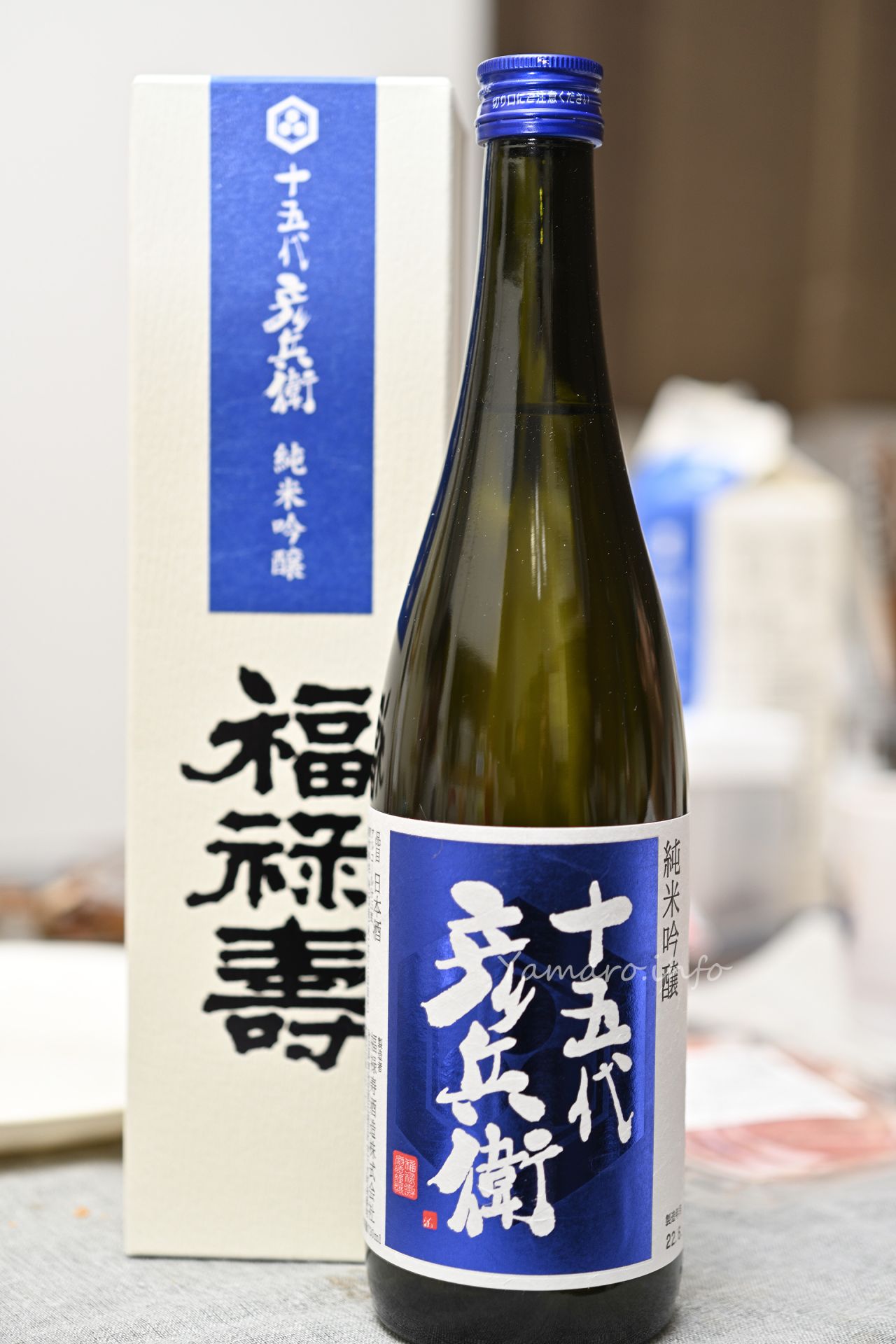

メインのゴリラの入ったラベルは以前と変わりませんが、今シーズンのこのロットは、以前と製法が異なるようですね。

まず、去年飲んだニゴリは火入れ酒で低アルコールでしたが、今回は生原酒です。火入れしていないため、活性しており、つまり瓶内で発酵しています。このため、吹き出し注意の札もついていました。

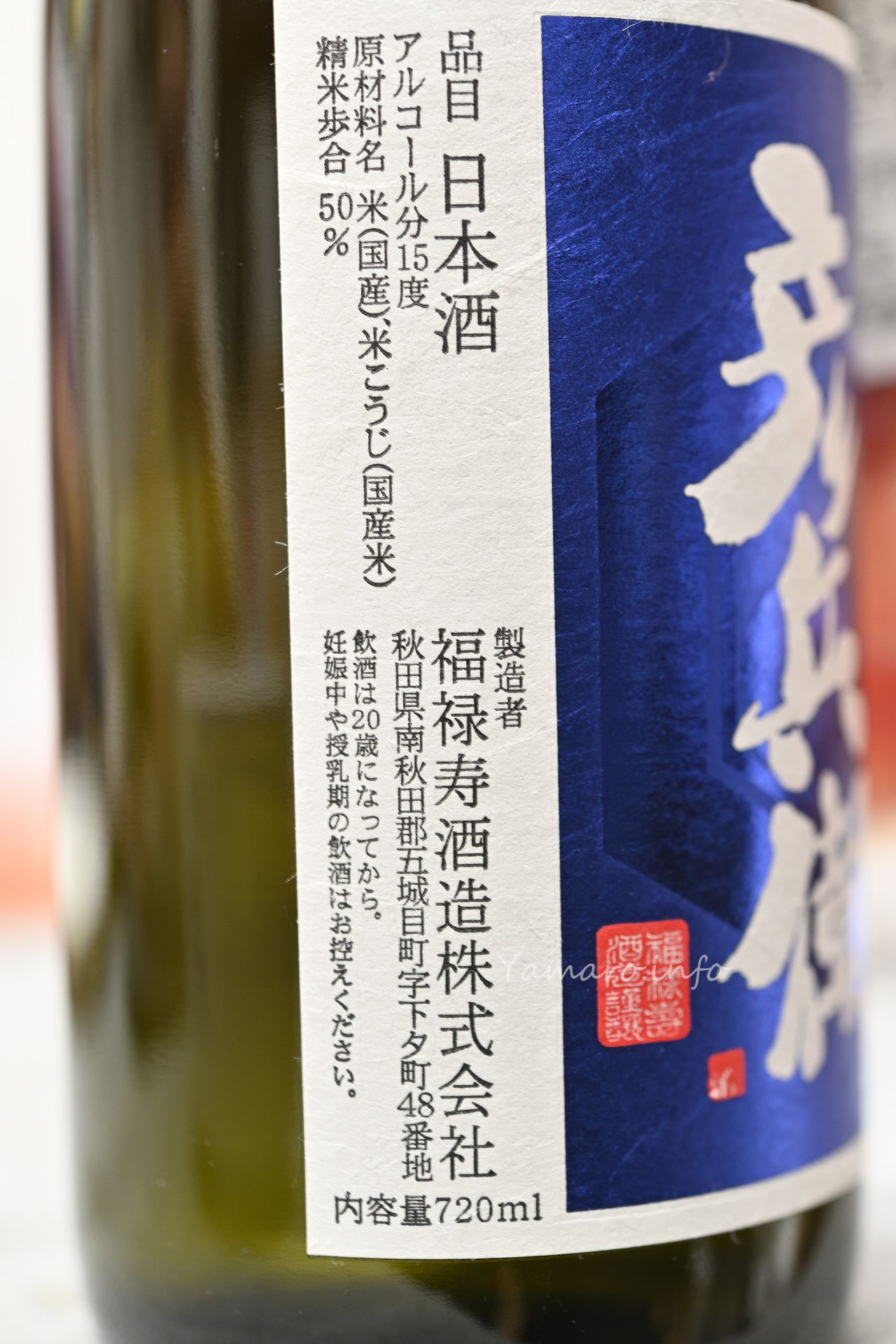

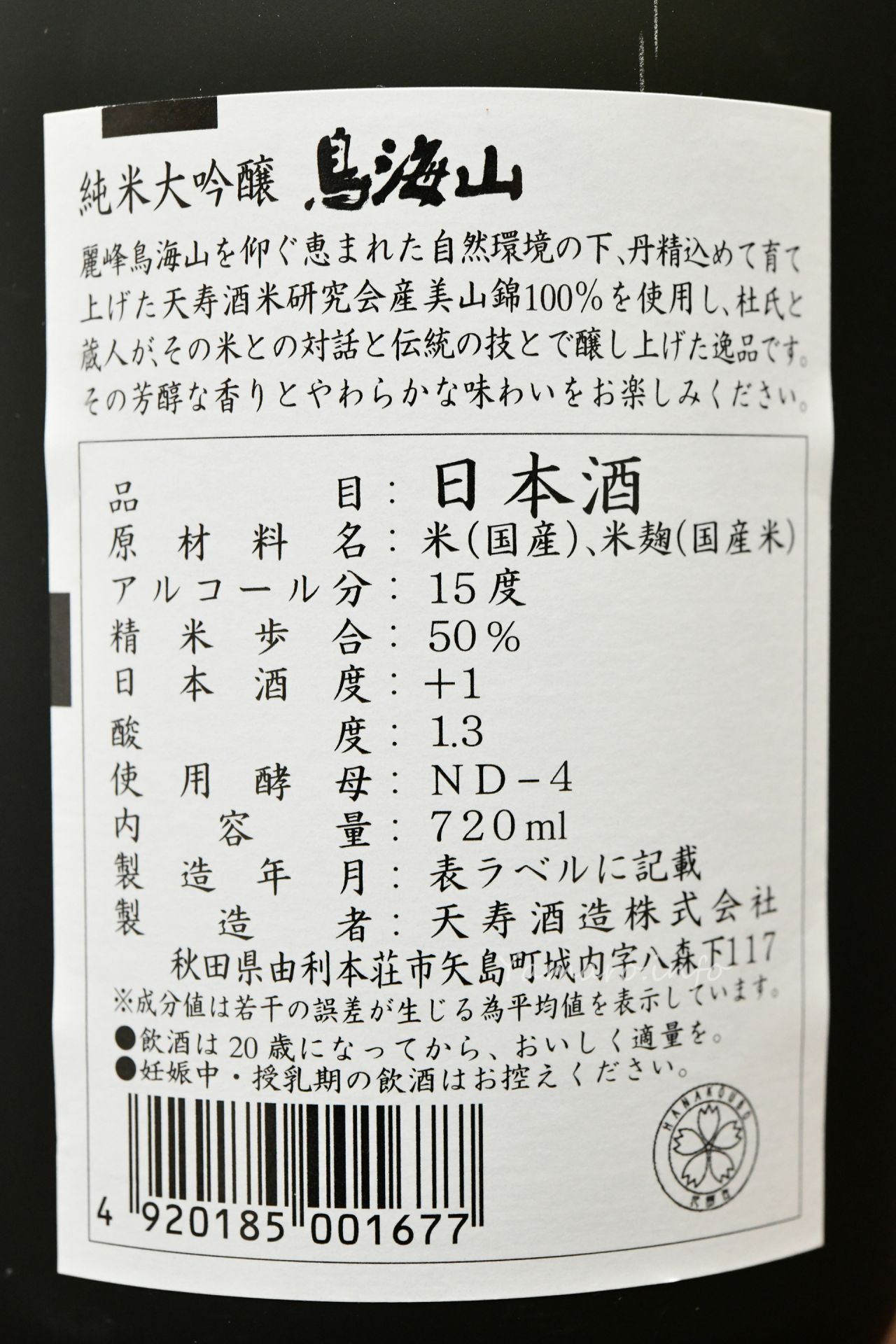

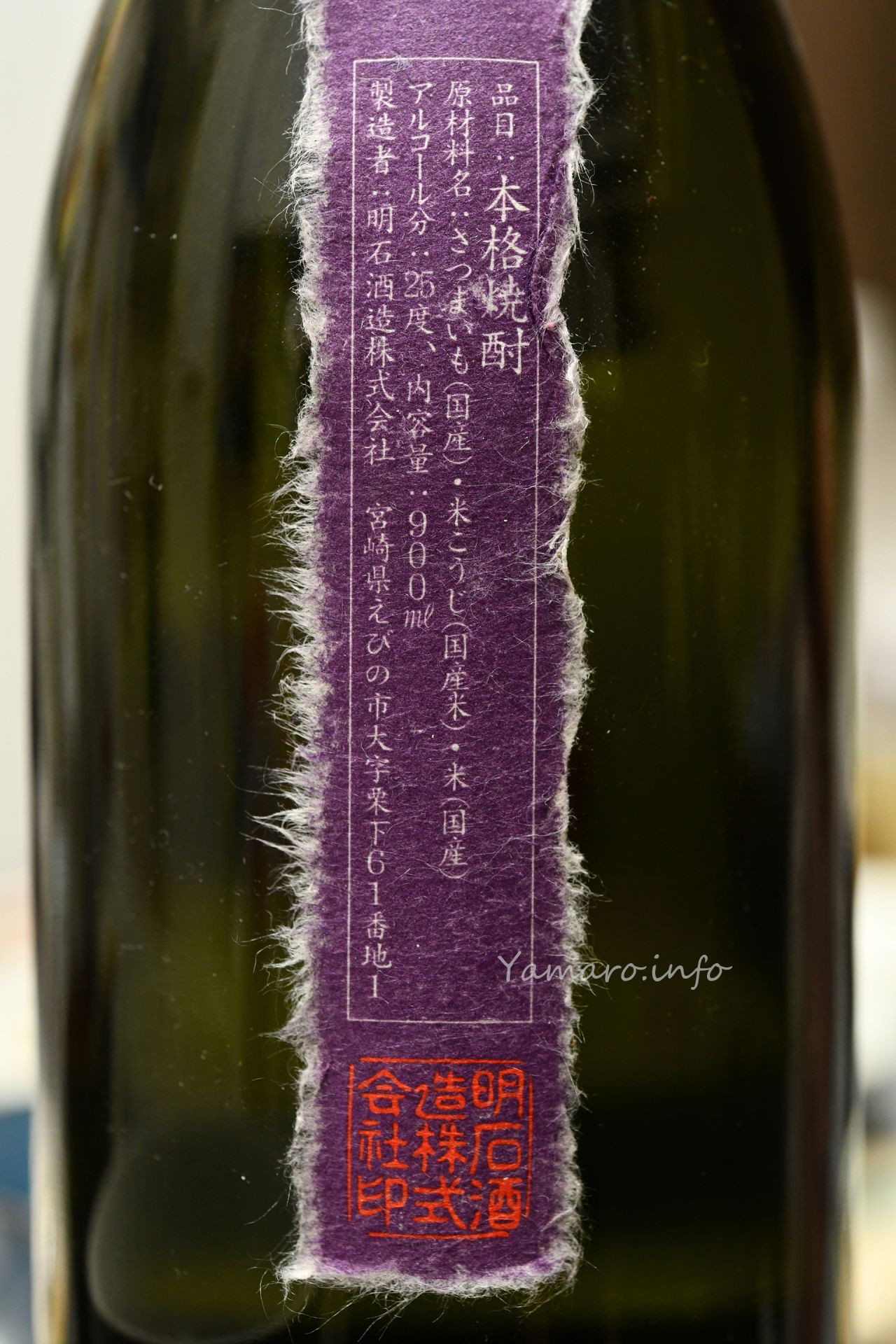

裏のラベルを見ると、去年のものとは全く違うことがわかります。去年までは、純米酒でしたが、今年のはアル添(醸造アルコール添加)です。

そしてアルコール度数は、低アルコールをウリにしていた前回までとは打って変わって、アルコール度数が一般の日本酒よりも高い19度以上となっています。

アル添、無加水により、、昨年までとはかなり味が違うと想像できます。

吹き出し注意のため、冷やした上で慎重に開栓しました。幸い、吹き出しはまったくなかったですね。

ラベルに書かれていないスペックとして、調べた所、精米歩合は70%で、日本酒度は-8前後です。日本酒度は昨年版の-65から比べると、甘口ではあるけど、それほどではない、ということになります。

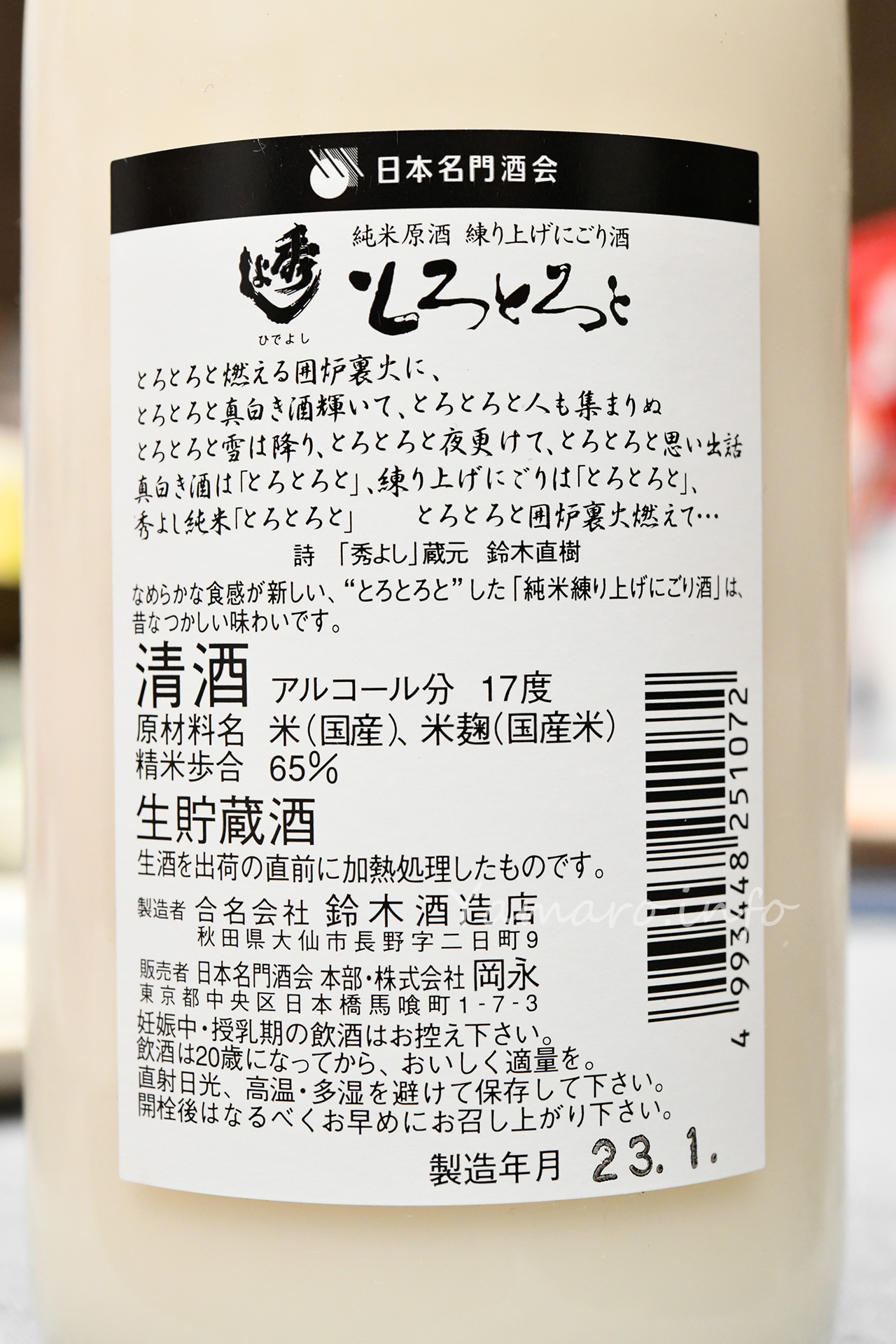

注いだときの感覚も、去年までとは異なります。よりどぶろくに近いドロドロの印象だった昨年版とは違い、今回は澱の粒子がやや細かく、一般的なにごり酒に近いですね。

上立ち香は華やかですが、同時に力強さも感じさせます。口に含むと…ん?これも去年までのジューシーな膨らみな甘さのあるフレッシュさよりも、アル添による力強さが立ちますね。もちろん、日本酒度はマイナス側なので、甘口ではあるのですが、これまでの強烈なマイナス側の日本酒度からすると、一般的な数値だけに、程よい甘みです。バナナ系といいよりは、メロン系な甘みに近い感じでしょうか?

少し温度が上がると、より甘みに膨らみは増し、バランスが良くなります。とは言え、やはりアル添の高アルコール度数により、以前飲んだものと全く正確が異なる感じです。

一緒に飲んだ、甘いお酒好きな妻も、ちょっとこれは期待外れだった感じですかね。個人的にはこれはこれで好きですが、同時によくあるにごり酒っぽさがあるので、個性という面では少し薄いですね。

今シーズンのニゴリ、また低アルコールのバージョンも出ることを期待したいと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2fa79c6c.9686a53c.2fa79c6e.51faa609/?me_id=1201847&item_id=10006490&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzitensyadepo%2Fcabinet%2Fsports-opt%2Fsports-opt_01%2Fimgrc0092105597.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2fa7a09d.0e228271.2fa7a09e.88e2b7e9/?me_id=1287211&item_id=10001413&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpwtgear%2Fcabinet%2Fproducts%2Fproducts%2Fct03r.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2fa7a09d.0e228271.2fa7a09e.88e2b7e9/?me_id=1287211&item_id=10001453&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpwtgear%2Fcabinet%2Fproducts%2Fproducts%2Fct03rrpin.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2fa7a09d.0e228271.2fa7a09e.88e2b7e9/?me_id=1287211&item_id=10001594&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpwtgear%2Fcabinet%2Fproducts%2Fproducts%2Fimgrc0078562251.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f53e78a.13662330.2f53e78b.7324fe21/?me_id=1226075&item_id=10085097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-ookawaya%2Fcabinet%2F60%2F4904810224334.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f35553d.05446970.2f35553e.ef3d7b79/?me_id=1372430&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsorakara0925%2Fcabinet%2Fimgrc0091253802.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)