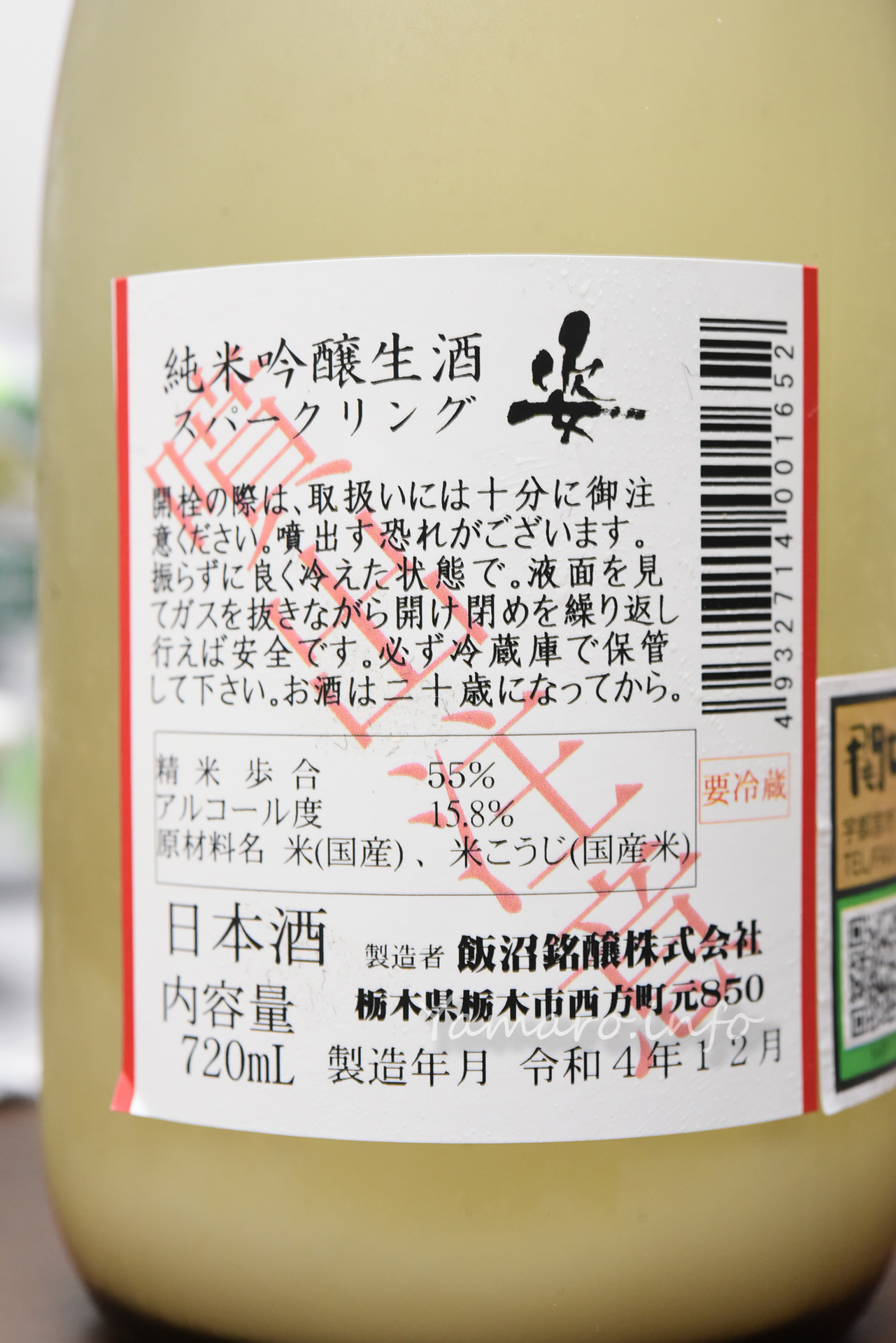

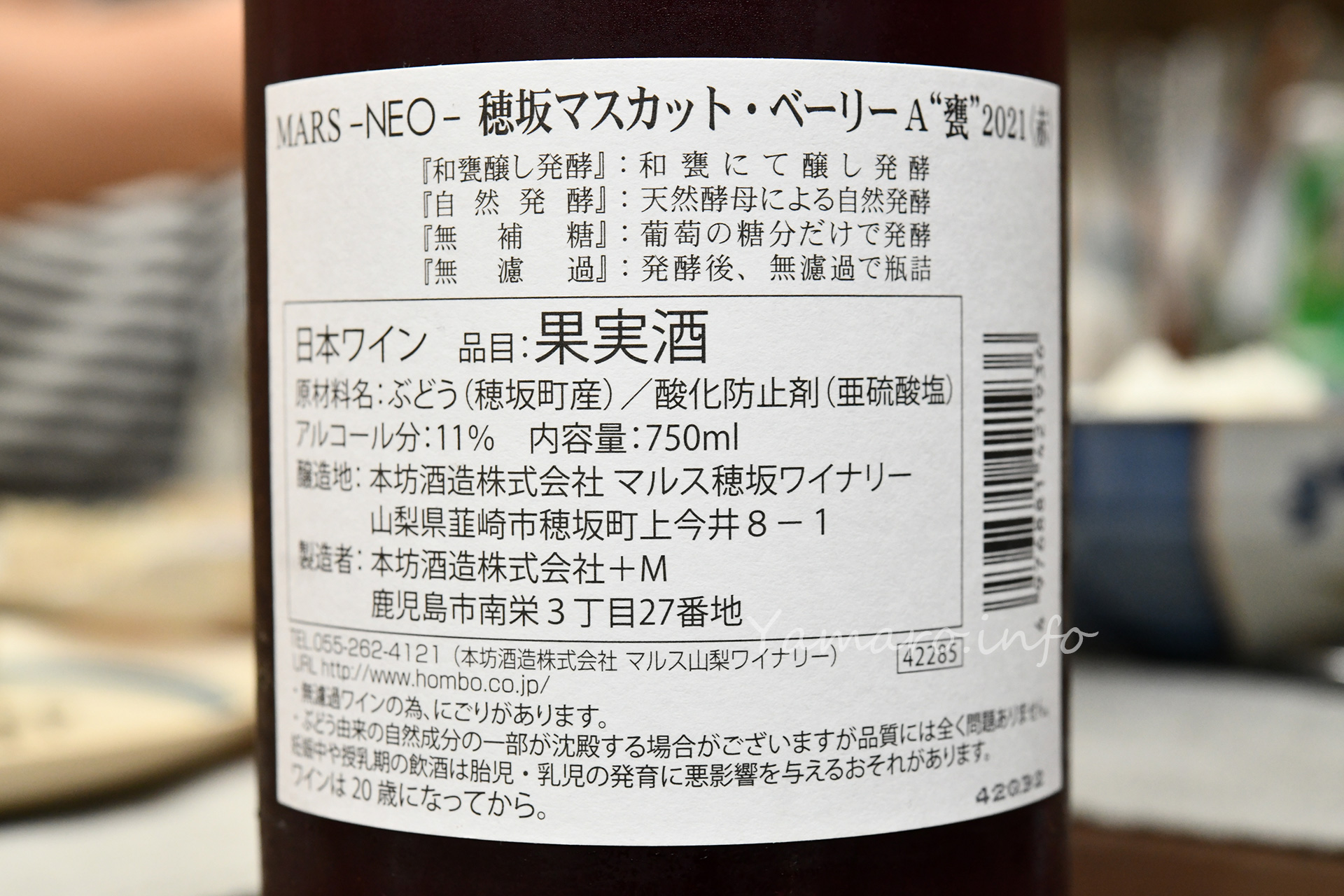

正月に山梨撮影ツアーで買ってきたお酒もこれが最後、七賢のスパークリングです。

瓶の形状はまるでスパークリングワインです。山梨は日本屈指のワイン生産地なので、こうした瓶の調達も容易でしょうね。

瓶内二次発酵とあるように、瓶内で酵母が発酵して糖分が二酸化炭素とアルコールに変わり、その二酸化炭素が溶け込んでスパークリングとなっています。

日本酒でも、プチプチとした発泡感を味わえるものはありますが、ここまでスパークリングを味わえるお酒はなかなかありません。

日本酒では、宝酒造の澪(Mio)が有名ですが、アルコール度数は5%と低めに設定しているのに対して、こちらは11%と一般に日本酒よりは低いものの、澪より高めです。

サントリーのウイスキー醸造所など、様々な飲料の工場が山梨の北杜市やその周辺に存在するのは、富士山系の豊富な水源があるから。

良いウイスキーもワインも日本酒も、山梨にはあるのです。では開栓。

スパークリングワインと同様、よく冷やして慎重に開栓。もちろんワイングラスでいただきました。

上立ち香は、不思議なことにワインのようなブドウ系の酸味を感じます。口に含むと、まずは爽やかな甘味と酸味が広がりますが、ここはブドウ系の味ではなく、ちゃんと日本酒らしい米のほのかな優しい甘みです。その後、わりとドッシリ感を味わえます。決して軽すぎるテイストではなく、適度な重厚感もあります。

最初の口あたりはかろやかなのに、その後しっかりとドッシリ感が来るけど、決して重すぎないですね。爽快感→重厚感を味わえます。これは面白い!

ということで、山梨に出向いた際にはまた買いたいお酒です。いや~、若かりし頃山梨に住んでいた時は、この酒蔵まで30分で行けたのに、全く興味がなかったのが痛いです。

あの頃に戻って、もっと早く日本酒の楽しみを知っていれば!