コロナウイルスの流行で、2020年と21年は中止となっていた航空祭ですが、2022年は各地で復活し開催となりました。

3年ぶりの入間基地、まずかつての花形だったC-1輸送機 の数がかなり減っていました。この日見ることができたのはわずか3機、029,030.031号機のみ。生産最後の3機のみとなっていました。既に現役機は7機のみとの情報 もあります。

YS-11 も、入間基地に残っている機体は、電子線訓練機のEA型と電子情報収集機(ELINT機)のEB型のみで、機密度の高い機体ゆえに展示されることはないため、この日は見ることはできませんでいた。RC-2 は遠方に見ることが出来ました。

まずはCH-47J(LR)の展示から。

今回は消火バケットではなく、3つの貨物のスリングでした。

飛行点検隊では、退役したYS-11FCや事故で損失したU-125の代替として導入された、U-680Aが、入間航空祭初展示となりました。

入間基地、午前中は逆光なんですよね…ちょっと映えませんが。流石に飛行点検隊の機体、そんなに冒険はしませんね。

そして飛行展示のために中部航空方面隊司令部支援飛行隊(中司飛)のT-4″シルバーインパルス”、U-4多用途支援機、第2輸送航空隊のC-1, C-2輸送機が上がります。

まずはシルバーインパルスの展示飛行から。

今回、隊長機の赤いT-4を操縦した中司飛の隊長、渡辺信行2佐のラストフライトで、着陸後に消防車の放水アーチでお祝いでした。

ラストフライト後の放水。このアングルからは機体が見えなかったな…

続いて、C-1, C-2, U-4の飛行展示。

陸自の空挺部隊の展示は例年通りですが、最後に降りた隊員さんも、空挺降下が今回でラストだったそうです。空自のイベントですが、陸自にもこうして華を添えるよい機会となりましたね。

例年キレッキレの高機動を披露するC-1ですが、C-2も負けじと高機動を披露。

放水アーチをくぐるC-1 (98-1029)

飛行展示は例年より規模をやや縮小、飛行展示もお昼で終了(基地内食事NGのためかな?)でしたが、C-1の029号機もラストフライトで、演目終了後の消防車の放水アーチを浴びるといった演出もありました。人も機体も、何時かは引退するのです。

そして12時過ぎには展示も終了し、ゲスト機の帰投準備が開始されました。

まずは、百里基地3SQのF-2A (43-8530)と、小松基地306SQのF-15J (72-8963)がENGスタート。

VIDEO

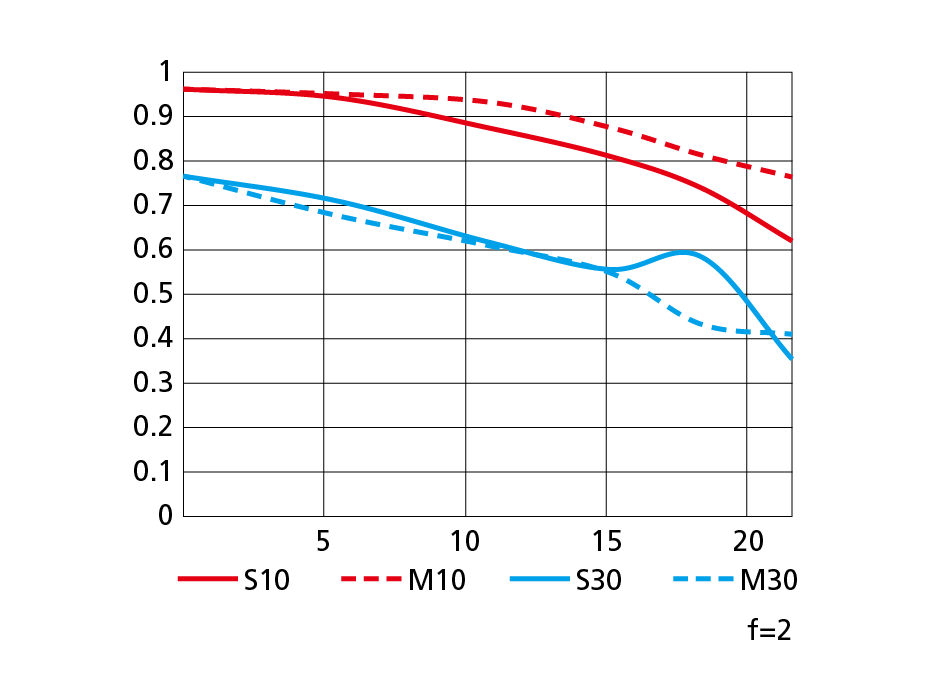

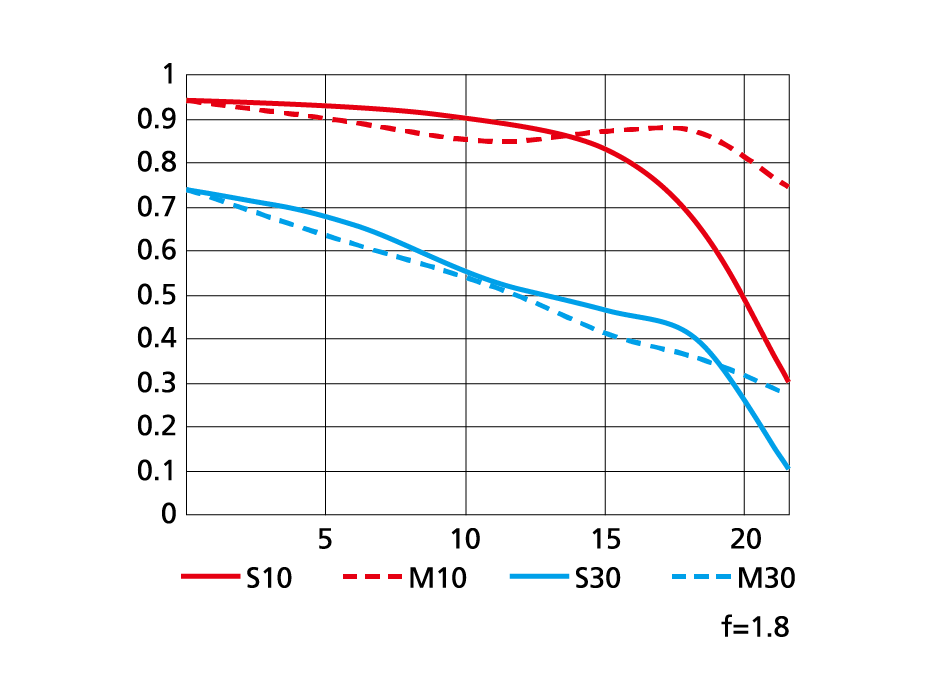

Nikon Z 9の動画、H.265ですが、非常に綺麗です。4K60pでオーバーサンプリング対応、流石に良いですわ。でも望遠レンズ手持ちで撮るのはキツイ…。

入間基地は戦闘機部隊がないだけに、こうしたゲスト機の帰投がまた、楽しみの一つです。F-2!派手にかましたね! これぜひ百里基地航空祭でも頼みますよ🙏

VIDEO

Xperia 1でも4K動画は撮れるけど、画質がアレ。Xperia 1 IIIがもう少し安くなったら買い替えかなぁ。もう3年半使っていますし。

最後に、ラストフライトを終えたC-1 (98-1029)を拝んで帰路につきました。

お疲れ様でした~