ちょっと前ですが、Nikon Z 9を落としてしまう(落ちてしまった、といったほうが良い)トラブルに見舞われました。

経緯としては、ちょうど百里基地に展開する米空軍のF-35A戦闘機撮影のため、撮影ポイントに移動でした。

レンズは、AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR(以下ロクヨン)をマウントアダプタのFTZ II経由でNikon Z 9に取付けていました。

レンズは5kgを超える非常に重いものなので、レンズ側のストラップを肩から斜めがけにして、ボディはレンズに装着した状態です。

この状態で移動中、ゴンという音がすぐ後ろでなりまして、連れの方が「カメラが!」というので振り返ると、歩道脇の草むらにZ 9 + FTZ IIが転がっているではないですか!

慌てて拾い上げると、一見草むらがクッションになって大丈夫かなと思いましたが…

しっかり打痕が付いていました。

ただ、落としたにしては、液晶など表示画面やファインダも割れていないし、SmallrigのL字プレートも特段傷はなし。

そして一度カメラをレンズに取り付けて電源を入れるとファインダに何も表示されず、肩液晶(有機ELですが)にこんな表示…

“Err”

ああ、あっぱり壊れたか…

しかし、気を取り直して、一度レンズを外し、FTZ IIの接点に水滴がついていたのでふき取って再度装着、電源を入れると…電源入った。

ファインダも液晶面も表示できている。

さすがフラッグシップ機。頑丈だな!なんて思っている余裕はないけど、とりあえず撮影続行。もしダメだったら、サブ機のZ 8に切り替える予定でしたが、重量級レンズのロクヨンで撮る場合、Z 8より重く大きいZ 9のほうがバランスが取れるので、Z 9で撮りました。

撮影データ自体も…問題なさそう。ピントもちゃんと出ている。特段不具合はなさそうです。

Nikon Z 9落下後の撮影。ちゃんと撮れて、ピント精度も問題なかった

Nikon Z 9落下後の撮影。ちゃんと撮れて、ピント精度も問題なかった

とは言えカメラは精密機器、分からない程度のゆがみや割れはあるかもしれません。特にマグネシウム外装はきわめて変形しにくい頑丈な材質ですが、強い衝撃が入ると割れることもあり、その割れはぱっと見てもわからない場合があります。

目に見えない細かな割れに対しては、探傷浸透剤やX線検査をしないと分からないため、やはり精密検査は必要です。

結局その日は1日問題なく撮影出来ましたが、落下品として数理に出すことにしました。

ちなみに落下原因は推測ですが、移動中にマウントアダプタFTZ IIのリリースレバーと体が触れてスライドして、外れてしまったのだと思います。それ以外考えられないので。

これがネイティブなZマウントレンズなら、まず体がカメラボディのレンズリリースボタンに触れて落としてしまう事故は発生しないはずで、このあたり、マウントアダプタという中継が悪さをした典型です。もうレンズストラップを使って移動するのはやめて、レンズの三脚座を持って移動することにします。

FTZ IIのリリースレバーも、体が触れてスライドしないよう、改修したいと思います。

クレジットカードの携行品補償で修理する

ちょうど今年の初めに、クレジットカードの携行品補償に加入しました。

クレカで買ったものでなくても、持ち物を使用中に破損させたり、盗難にあった場合など、10万円までの補償が出る仕組みです。(免責は1000円)

カードの保険会社に確認した所、補償が使えるようなので、ありがたく使用することに。入っていてよかった!

修理見積金額の分かるものと、破損状況の写真、購入時の金額が分かるもの後日提出する必要あり、こちらは申込用紙と共にカード会社に提出しました。

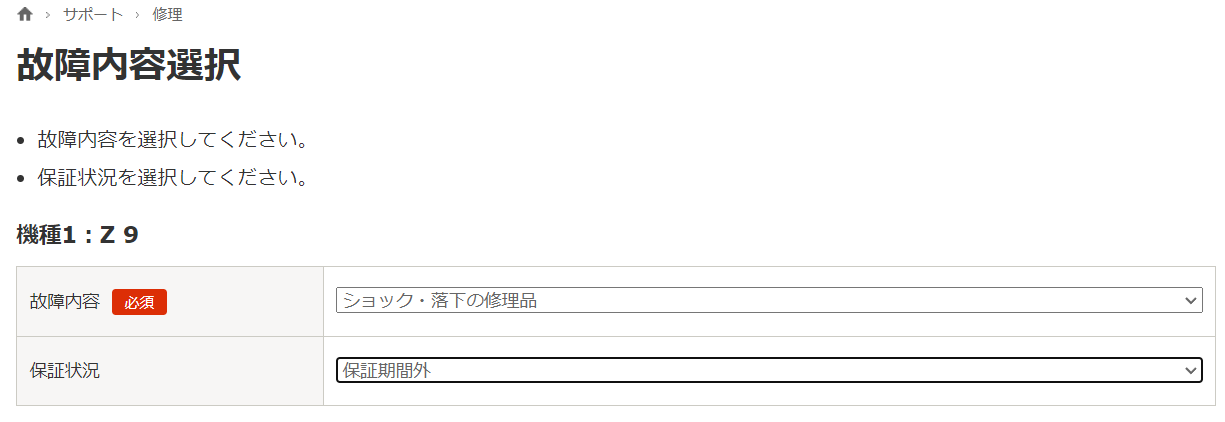

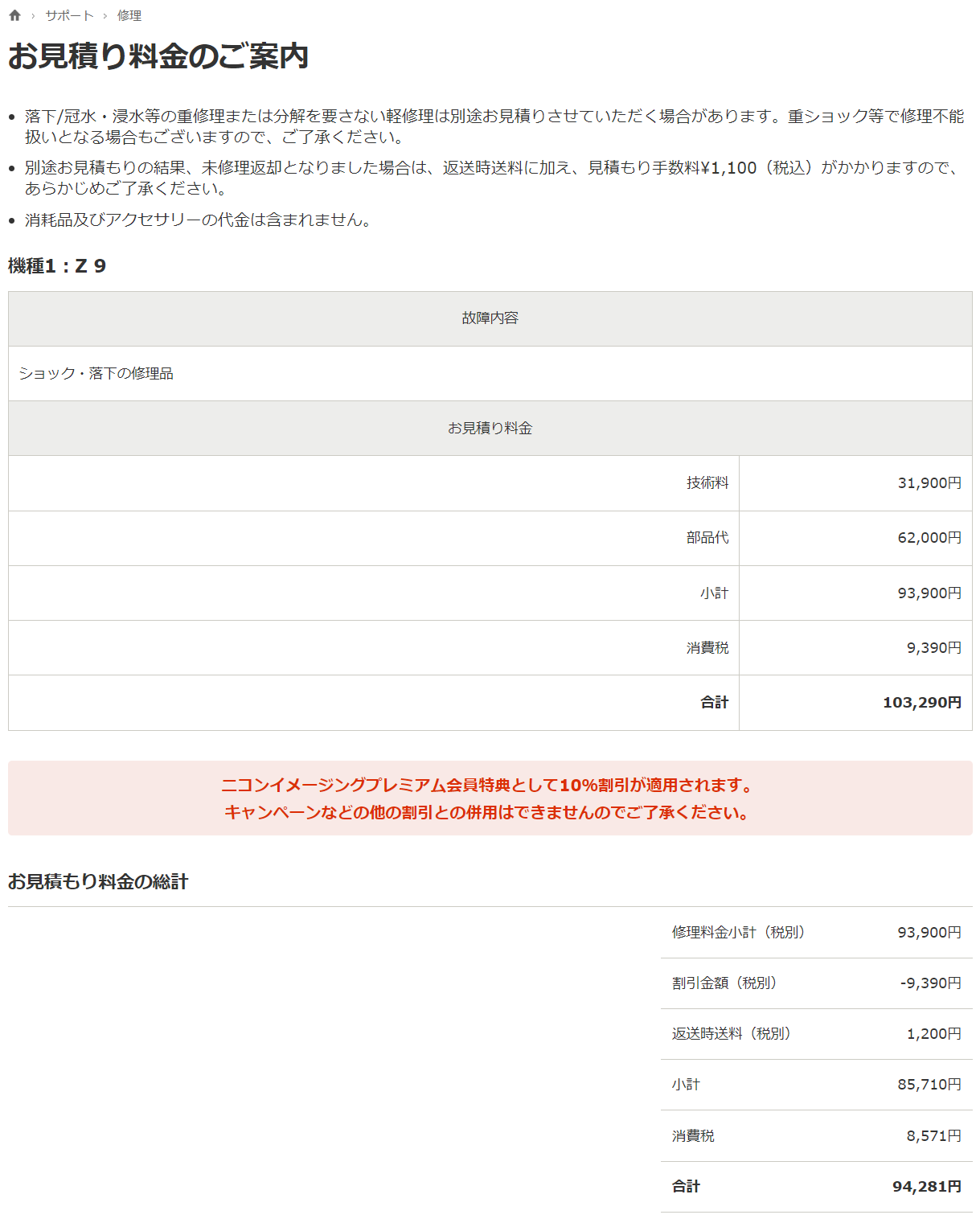

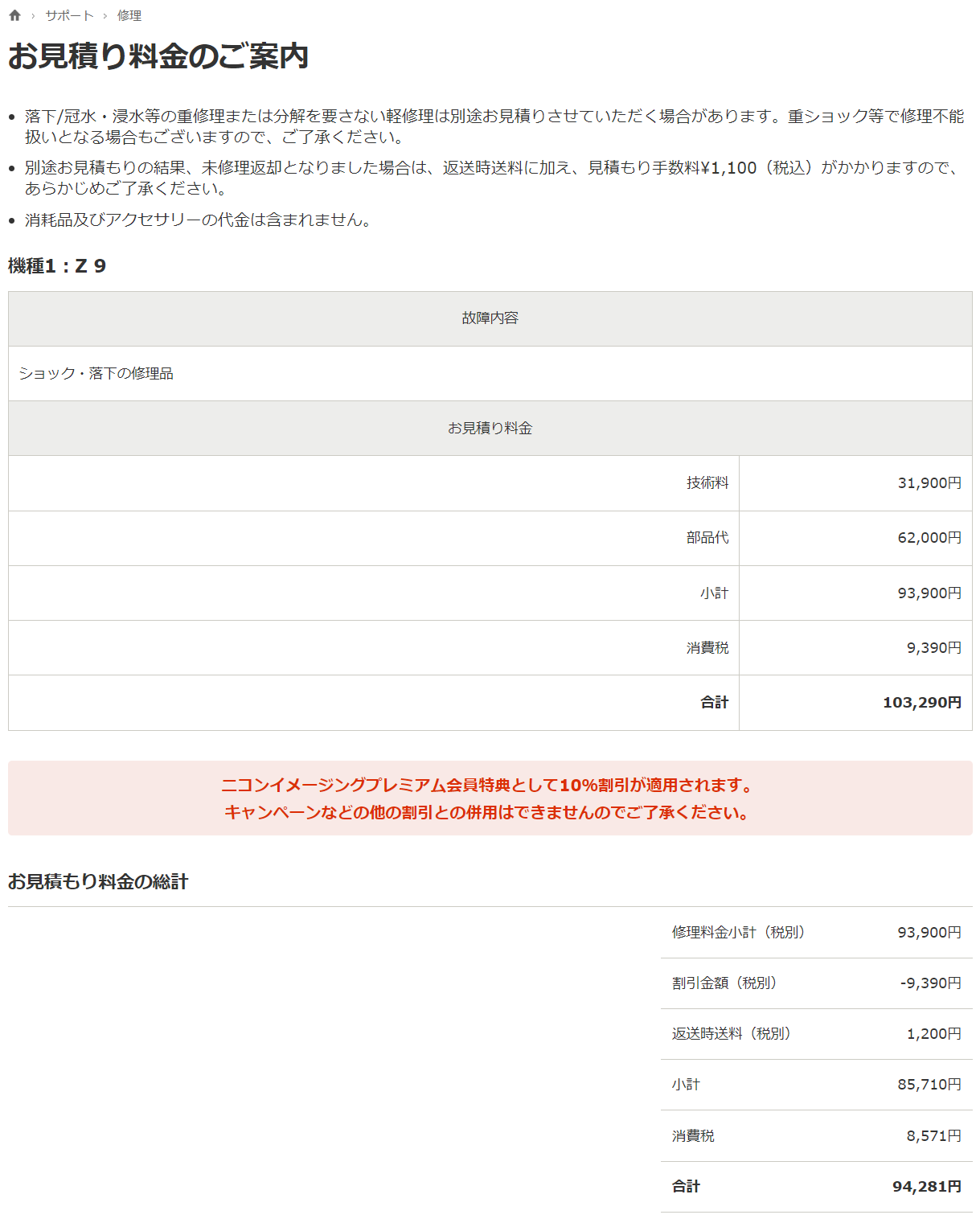

カメラはNikonのサイトからネットで修理依頼をかけ、落下品修理の場合、状態に関係なく初期見積ではNikon Z 9は94,000円の見積金額となっていて、この金額をカードの保険会社には提示しています。

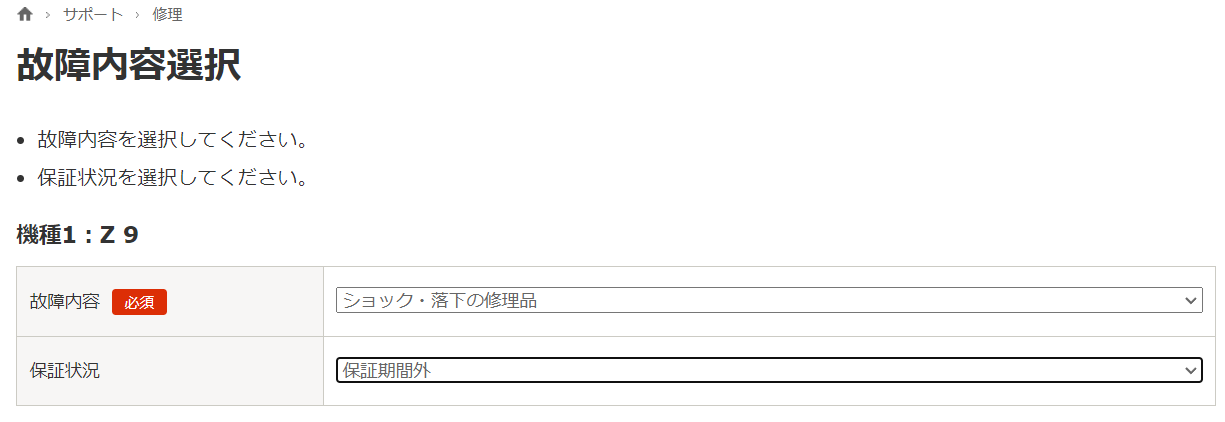

Nikonのカメラの場合は、こちらから修理見積もりの確認ができます。

「ショック・落下の修理品」を選択

「ショック・落下の修理品」を選択

Nikon Z 9のショック・落下の修理品の金額は見積もり時点で¥94,281

Nikon Z 9のショック・落下の修理品の金額は見積もり時点で¥94,281

この見積金額を保険会社に提示しています。

実際の金額は、修理進行とともに不具合個所を洗い出して確定します。

マグネシウム外装は欠けが発生したため、交換をお願いしています。ここは前述の通り、目視で分からない割れなどが発生している可能性もあり、また微妙な変形も考えられます。

なお、保険会社からは、実際にかかった修理金額ではなく、見積時点での金額から支払額を決めるとのことです。

これは一般的な保険もそうで、車なんかも修理するしないはユーザーに託され、見積金額から支払額が決定されますね。

そして保険の方ですが、支払い申込書と破損状況の写真、見積もりを送付してから1週間後、平日昼に何度か電話がかかってきて(機密の関係で勤務中は個人携帯持ち込めないので出られない)、留守電に「保険金の支払いの件でお電話いたしました。また改めさせていただきます」と何度も同じ留守電が。

これが2週間続いて埒が明かないので折り返し電話したら「お支払いします」とのこと。だったら留守電にその旨入れるよと!

このあたり、保険屋さんによってDX化が進んでいないなと思いました。ネット上でやり取りできる保険屋とそうでない保険屋、この違いは今の時代大きいですよ!

今回は、見積金額から免責の1000円を引いた、93,281円が支払われることになりました。最大10万円までの保険なので、助かりました。

実際の修理金額は…

今回、Nikonに火曜日に修理品が到着、金曜日には修理完了のお知らせが来ました。早い! 最初の段階では修理は3週間程度かかるとされていましたが、修理箇所が少なかったようです。

実際の修理金額は見積もりの半額以下となりました

実際の修理金額は見積もりの半額以下となりました

修理金額は¥42,049と見積もりの半額以下で済みました! 思ったより安いです。つまり、あまり修理する箇所はなかったようですね。

土曜日には修理完了となったZ 9が納品されました。ただNikonの場合(他メーカーもそうらしい)、修理代金は代金引換で現金払いのみなんですよ。せめてカード払いできて欲しいですね。

修理箇所は

- 背面カバー部組(傷の付いたマグネシウム外装)…¥8,118

- 銅箔テープ…¥36(2点)

- 視度調整ノブカバー…¥162

プラス交換工賃(関連系統の点検と調整、動作点検)、¥28,710に消費税と送料でした。

マグネシウム外装、もっと部品代も高いと思っていたら、1万円しないのですね。私、仕事でマグネシウム部品を扱っていて、それらはもっと単価が高い(最も特注品というのもありますが…)ので、さすが量産品は部品代が安いな、と思った次第。

この金額なら、現行品ならちゃんと修理したほうがいいと思いました。

欠けたマグネ外装は交換してもらってきれいな姿に

欠けたマグネ外装は交換してもらってきれいな姿に

きれいな姿で帰ってきました。

それにしても、落としたのに外装修理だけで済んだのが良かったです。ファインダや液晶が割れなかったのも幸いですし、イメージセンサがズレてしまうこともない(手ぶれ補正内蔵なので、強いショックでセンサがズレてしまう不具合は、わりとSONYなんかではあるみたいなので)のも良かった。

ここはフラッグシップ機の面目を保った感じでしょうか。

今回、人生で2回目のカメラ落下でしたが、いずれもNikonで、撮影の致命傷にならずに済んだのが幸いでした。SmallRigのL字プレートを装着していたのも、ショックの分散に繋がったかもしれません。

ほんと、落下には気をつけないとですね。機材が高価なだけに。そして使わなかったけど、サブボディとしてZ 8も持って行っていたので、本当に万が一のときでも撮影は継続可能。別にプロではないので、撮れなくても食いっぱぐれないけど、時間をかけて行った遠征先で撮れないと悲しいですからね。