先ごろ発表されたSONYのFE 28-70mm F2 GM 、この単焦点レンズに迫る明るさで重量918gは本当にすごい技術です。

先行したCanonのRF28-70mm F2 L USM が1,430gと標準ズームとしてはかなりの重量級であることを考えると、さすが小型化に長けているSONY、メカの小型化だけでなく光学的にも相当な技術力です。AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR ですら1,070gもあるのですから、1段明るいのに軽いなんてのは驚きです。

ただし、価格も相当お高く50万円程度となっています。24-70mm F2.8クラスの1.8倍程度の価格なんですよね。明るいレンズはロマンですが、果たして50万円近く出してこのレンズをどういった場面で使うのか?と考えたときに、F2.8じゃだめなのか?とか、もっと軽くて安価な単玉が、とか考えてしまったら、それはもうこのF2通しズームの顧客ではないということです。

これに限らずミラーレス時代になって、一眼レフでは出来なかったレンズの商品化が進んでいますが、二極化が進んでいるように思います。

高価だけど明るくて究極のレンズ & 暗いけど小型で便利でそこそこの値段のレンズ

個人的に最近思うのが、上の見出しのような二極化が進んでいるように感じます。

前者はズームレンズなら28-70mm F2、単焦点なら35, 50, 85mm F1.2といったような一眼レフ時代にもあったことはあったけど、ミラーレス化してから絞り開放から使える高画質の大口径レンズ、後者は開放f値を求めずあえて暗い設で便利さを追求した24-200, 24-240mm F4-6.3や200-800mm F6.3-9といったような高倍率ズームです。

一眼レフ用でも同スペックはあったけど(Nikon FマウントではMFレンズのみ)、絞り開放は球面収差が多かった。今や開放からしっかり解像するNIKKOR Z 50mm f/1.2 S

カメラのミラーレス化により、前者のように高価だけど明るい究極のレンズを作れるようにもなり、後者のように暗いけど便利な高倍率ズームレンズも登場しました。特にミラーレス化により暗いレンズでもファインダが暗くなることもないのと、一眼レフの位相差AFには機構的な理由でレンズの明るさに制約があったのが、ミラーレスではコントラストAFも併用できるために制約が少なくなったのも大きいですね。

一眼レフでこんなに暗いレンズだとAFが使えなかった ミラーレスならではのレンズCanon RF200-800mm F6.3-9 IS USM

Canon RF200-800mm F6.3-9 IS USM なんてのはまさにミラーレスだから出来たAFレンズといっていいでしょう。一眼レフ時代ではどう頑張ってもAF化できなかった暗いけどコンパクトな超望遠ズームレンズです。

725gで28-400mmという高倍率を実現しながら寄れる、ちゃんと解像する。もう殆どの撮影がこの1本で済んでしまう

NikonのNIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR は、もうこのレンズ1本で撮っていてもほぼ不満がないレンズ。14.2倍の高倍率ズームは一眼レフ時代の高倍率ズームのように、妥協して使う感覚はほとんどない、まともに撮れます。凄いです。これも望遠側は開放f8なので、一眼レフではAFは難しかった暗さです。

こんな感じなので、最近はF2.8通しのズームってやや中途半端な存在なんですよね。もちろん必要なシーンでは必要なレンズですが、その必要性は一眼レフ時代よりは低下してきている感じがあります。

ミラーレス化の恩恵

レンズのある意味二極化が進む背景には、ミラーレス化による恩恵が大きいところです。

一眼レフのミラーボックスの制約がなくなり、レンズの後玉をよりイメージセンサに近づけられるようになった(小型化高画質化への寄与) 一眼レフの位相差AFセンサにあった制約(画面の隅は測距不可、あるいは測距精度が落ちる、f値が暗いと測距できない)がなく像面位相差AFやコントラストAFで画面のどこでも測距できるようになった上に、開放f8~f9のような暗いレンズも測距可能 レンズ・ボディ間の通信速度の大幅な向上(190年代の仕様から2010年代の仕様へ)によるAFや手振れ補正の連携強化や電子光学補正の最適化 フォーカスリングのバイワイヤ化(ただしこれは末期の一眼レフレンズでも一部にあった)によりリングの機械的連結が不要になった事による設計自由度向上 バイワイヤ化によりレンズフォーカシングユニットの設計自由度が増し、AFモータもより細かい制御ができるようになりマルチフォーカス機構を採用しやすくなった

他にも色々あると思いますが、思いつくのはこんなところです。

明るい高画質レンズの恩恵はまず1. や5. に依るところは大きいでしょう。レンズマウントも一眼レフより大きくなったことで、光学設計自由度が増したため、一眼レフで難しかったf値の明るい単焦点やズームレンズができるようになりました。これまでの機械連結ではなくフォーカシングユニットを直接モータで高精度で動かすことが出来るようになりマルチフォーカスが採用できるようになったのも大きいですね。

そして暗い高倍率ズームやF1.8~2.8の小型の単焦点レンズも、①と②の恩恵は大きく、特にf値は一眼レフ用より暗いけど、絞り開放から使える画質のズームレンズや、f値はほどほどにして小型化高画質化を図った単焦点レンズもまさにミラーレス化による恩恵でしょう。

二極化が進むのは、こうしたレンズが作りやすくなったことにより、商売として分かりやすいスペックを売りに出来るから 、と言う面はあるような気がしますね。スペック的にわかりやすいのが開放f値だったり、あるいは高倍率ズーム化だったりします。

例えば、一眼レフでは広角・標準・望遠のF2.8通しのズームレンズは大三元と呼ばれ、プロも使用する憧れのレンズとしてもてはやされました。光学ファインダの見やすさやAF精度の良さ 、そして高いレンズだけにそれ以下のズームレンズより画質が良い のがもてはやされた理由だったと思います。

自分もNIKKOR Z 24-200mmを導入して以来、F2.8通しの標準と望遠ズームの出番が大幅に減りました。なにせこれ1本で重量は標準&望遠F2.8ズーム合計の1/4以下です。レンズ交換も不要です。AFも特段遅くない、となると自然と出番が増えました。今ではF2.8のズームはよほど画質優先でもない限り持ち出さなくなりました。

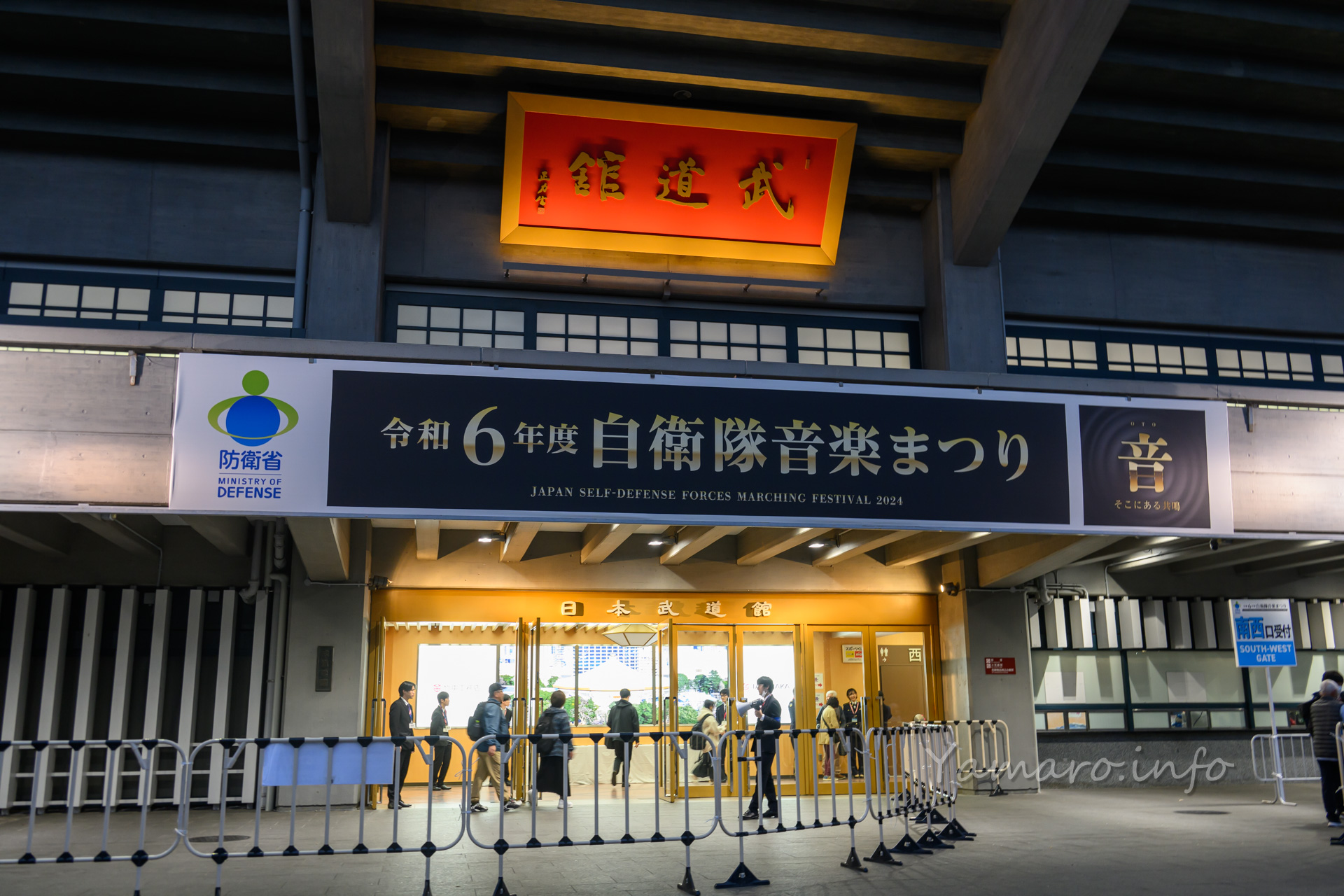

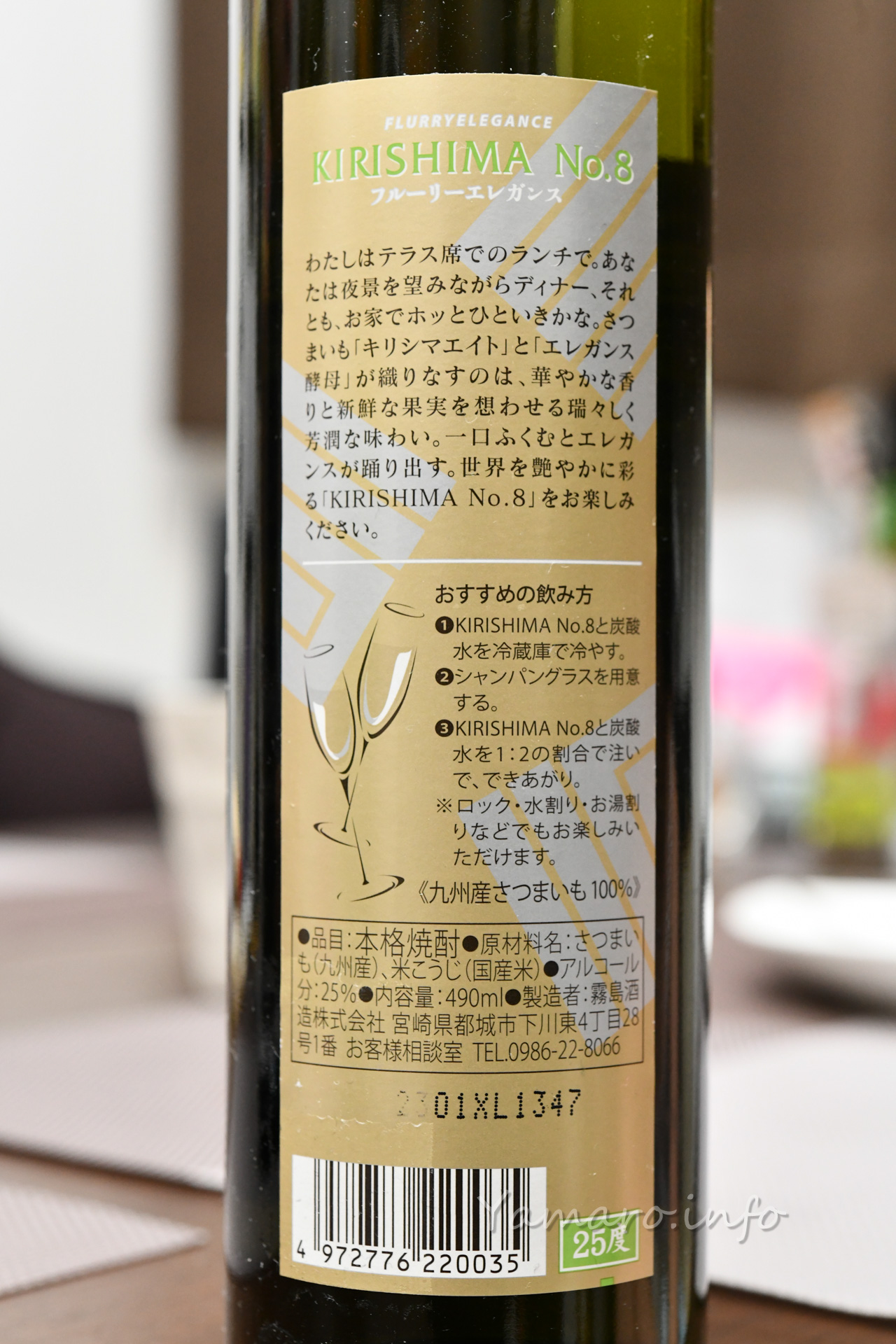

下の写真もZ 24-200mmでの撮影。一眼レフ時代の高倍率ズームだと、撮れなくはないけど、こうしたシーンではあまり使いたくなかっただけに、レンズの進化はすごいですね。

どちらもNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRで撮影。こうしたシチュエーションでも絞り開放で問題なく撮れてしまうのが現代のミラーレス用レンズ