今年5歳の息子の七五三写真、そろそろ予約しないとねと6月上旬に妻と話していましたが、撮影金額値上がりするとか、七五三の日に近くなるほど予約も埋まります。

なので、去年の娘の七五三写真と同様、スタジオ撮影は早めに済まそうということで、空きのある日と時間を見繕って予約して、昨日撮影してきました。

6月でも行ったら結構混んでいましたが、自分たちは15時からの予約だったせいか、それがどうやらその日の最後の予約時間だったらしく、結構時間をとって撮影から写真の選定まで出来ました。

スタジオマリオならスマホの動画撮影はOK!

通常、フォトスタジオでは、撮影厳禁ですが、以前からスタジオマリオは、ビデオカメラによる動画撮影は、スタジオ写真撮影の妨げにならなければOKでしたが、我が家にはビデオカメラはありません。一番上の娘が生まれた8年前から、デジカメでの動画撮影を行っています。その当時からフルHDで撮れましたし、もうスマホなんかは数年前から4K動画撮影もできていたりします。

スタジオマリオも、もうビデオカメラの時代ではないと言うことなのか、方針変更したようで、スマホであれば動画撮影はOKとなっていました。

ということで、妻と一緒に、子供らの撮影風景はスマホで撮ってみました。

自分は初代のXperia 1(SO-03L)ですが、この機種はもう4K30pですが、HDR動画にも対応しています。対応ソフトで再生しないと眠い絵になりますが、それだけ広いダイナミックレンジを持っているということです。

今回は、その動画から静止画に切り出してみました。

スタジオマリオでの七五三撮影風景(4K動画から静止画切り出し)

スタジオマリオでの七五三撮影風景(4K動画から静止画切り出し)色は少し濃いめですが(色調は未調整)、ブログ系程度なら問題なさそうです。4K動画は800万画素ありますが、当ブログではフルHD相当に解像度は落としています。

動画切り出し、これを写真にするとなると、細部の潰れなど気になり、圧縮動画の限界は感じますが、ブログ程度なら普通に使えますね。

ただ、一部にある4Kや8K動画が当たり前になれば、スチル写真は要らなくなる、という考え方には反対です。スチル写真と動画は表現の仕方が異なります。

シャッタスピードの概念の違い、一般的な動画の圧縮特性など考えると、動画切り出しもモノによっては使えるが、それですべてが事足りるわけではないのです。

特にスポーツ写真や動きの激しい戦闘機の撮影では、動画とスチル写真の違いを実感できると思います。

ちなみに、以前のXperiaは4K動画はすぐセンサが熱くなって、2分くらいしか撮れませんでしたが、今回は8分程度は撮れました。その後は、熱を冷ましながら、短い時間の動画を撮りました。やっぱり動画の熱問題は、改善されたとは言え、つきまといますね。

スタジオマリオでの七五三撮影風景(4K動画から静止画切り出し)

スタジオマリオでの七五三撮影風景(4K動画から静止画切り出し)娘も誕生日が近いので、ついでに撮影しました。

結果的に撮影枚数もそこそこで、購入のお値段も高く付きましたが…。

購入した写真はその日のうちにダウンロード可能!

スタジオマリオの場合、アルバムやプリント、キーホルダーなど何らかの形でプリントした写真については、写真データももらえます。それも、解像度を落とした写真ではなく、スタジオのカメラの画像データそのものがもらえます。つまり、高画質の写真データがもらえるので、そのデータで後からプリントアウトしても、品質は良いまま出来ますし、じぃじばぁばに送るなんてことも可能です。

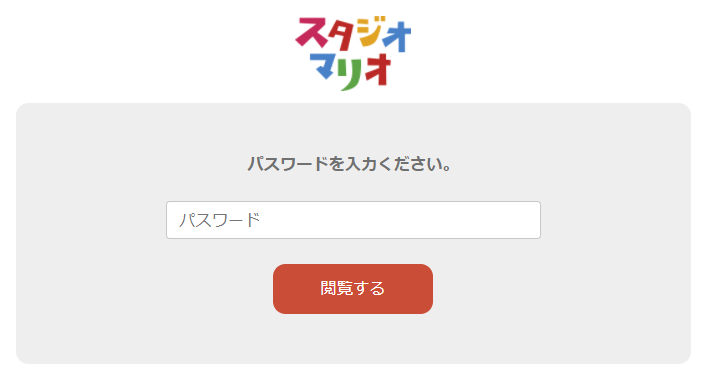

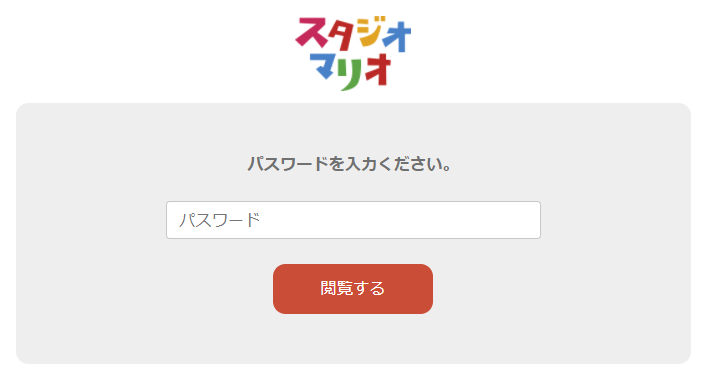

こちらも以前はCD-Rに焼いて後日渡しだったのが、今年からは、その場でQRコードとパスワードが発行され、ネットからダウンロードできるようになりました。

発行されたQRコードから写真データの閲覧ダウンロードサイトに飛べるQR

発行されたQRコードから写真データの閲覧ダウンロードサイトに飛べるQR こんな感じで購入した写真のダウンロードが可能(一括ダウンロードも可能)

こんな感じで購入した写真のダウンロードが可能(一括ダウンロードも可能)これはありがたいサービスです。QRコードなので、スマホ専用かと思いましたが、ちゃんとPCのブラウザで開けば、PCにもダウンロードできます。

ちなみに、撮影したスタジオマリオの撮影機材は、FujifilmのT-X2です。2世代前のカメラですが、2400万画素、プリントアウトするのに何ら不足のない解像度です。

その日のうちに、じぃじばぁばに写真データを遅れて便利ですね。

個人的に、こういうのもあって、スタジオマリオ推しです。有名なもう一つのスタジオなんちゃらは、データに関しては制約が多いようなので。

ともあれ、撮影とアルバムやらで、10万円が吹っ飛びましたが、こうしたスタジオ撮影も、子供のイベントが一区切り着いたので、しばらくないかな?

まあ、後は妻がハーフ成人式とか撮りたいとか言っていますがw