購入し10年近く経過したスキャナ、EPSON GT-X970のキャリブレーション、SSD更新でWindows 11を新規インストールし直したので、せっかくこのタイミングなので再度実施しました。

あまりマニュアル化されていないスキャナのキャリブレーションですが、2014年にやり方の記事は書いていますが、今回はバンドルソフトのi1Scanner(現在はi1Profilerに統合)のインストール方法とともに、改めて書き直したいと思います。

最新のi1Profilerを入れてもScannerのキャリブレーションは有効にできない

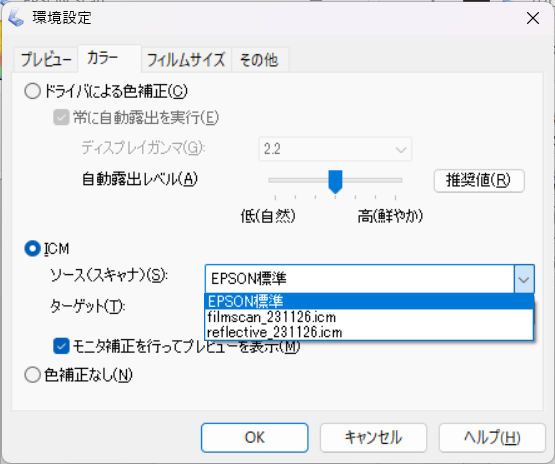

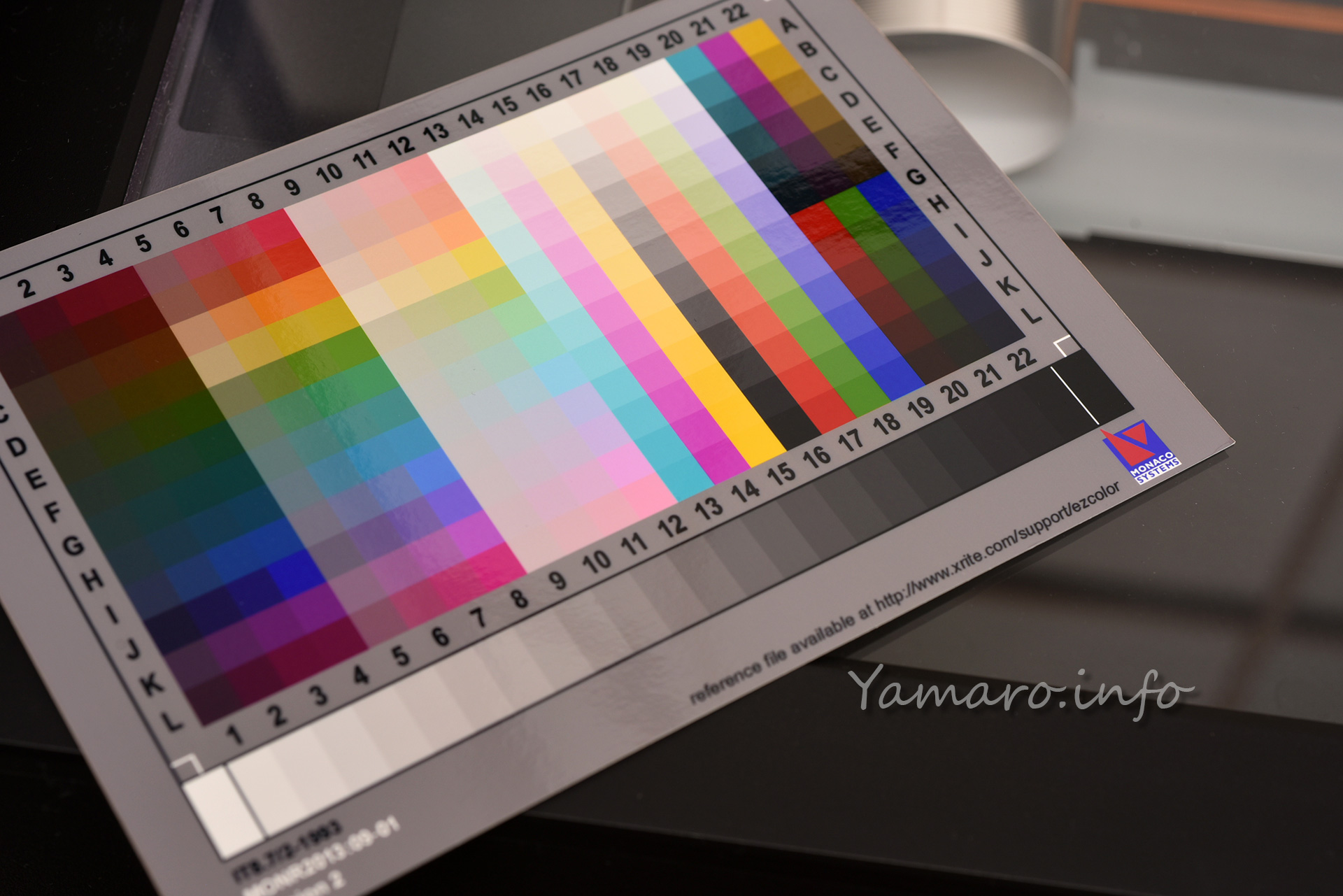

まず、EPSON GT-X970のバンドルソフトだったi1Scannerは、スキャナのキャリブレーションソフトと、キャリブレーション用のMONACO社製反射原稿用の5X7インチチャートと透過原稿用の4X5インチチャートが付属しています。

付属のi1Scannerは2012年のソフトで古く、CDで提供されています。10年前はそれが当たり前でしたが、今やダウンロードが基本です。

i1Scannerの最新版は、xriteのサポートページが非常見見づらく、しかも出てこないという…。ググったほうが早かったです。

最新版はこちらにありました。

まずはこのi1Scannerをインストールします。すると、インストール過程でシリアルナンバーの入力を求められるので、スキャナ付属のi1Scannerのシリアルナンバーを入力します。

これで、i1Scannerがアクティベートされて、この後インストールするi1ProfilerのSnannerキャリブレーションの項目も有効となります。

単純にi1Profilerを先にインストールしても、Scannerのキャリブレーションを有効にさせる手段がないため(もしあったらコメント欄で教えてください)、i1Scanner→i1Profilerの順にインストールとなります。

キャリブレーション用チャートをスキャンする

i1Scannerに付属している、MONACO社製のキャリブレーションチャートをスキャンします。フィルムスキャン用の透過原稿用と、反射原稿用2種類があるので、それぞれをスキャンします。

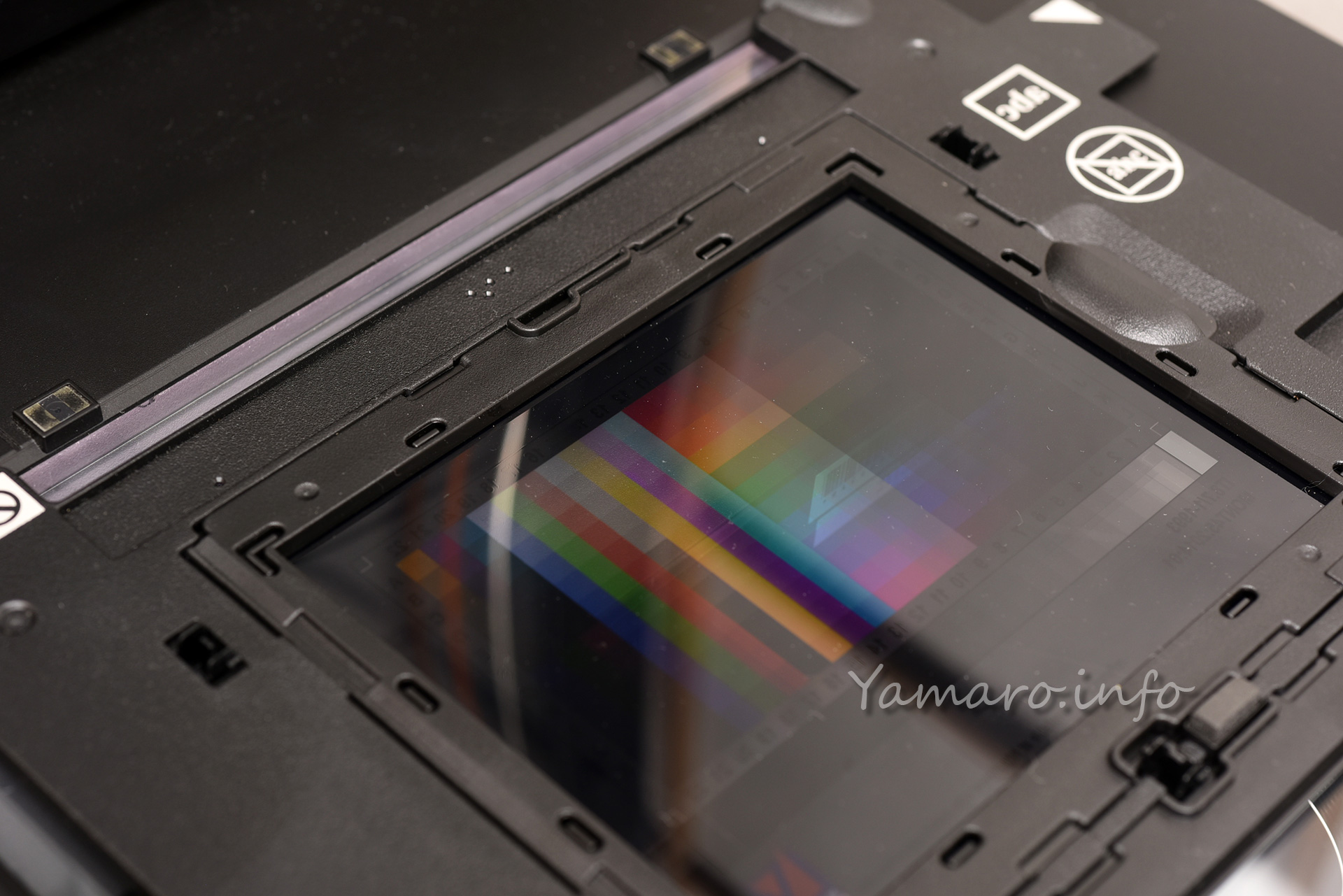

まずは透過原稿から。GT-X970に付属している4X5インチフィルムスキャン用のホルダに、透過原稿用チャートをセットします。

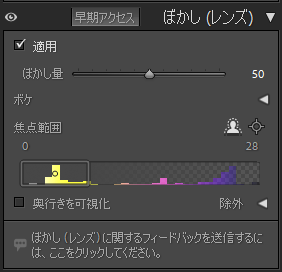

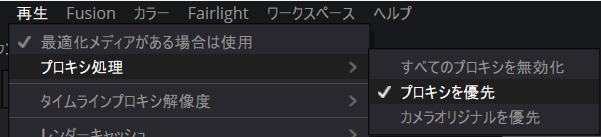

EPSONスキャンを起動して、プロフェッショナルモードに設定します。スキャン時の設定は以下のとおりです。

- 原稿種:フィルム(フィルムホルダ使用)

- フィルムタイプ:ポジフィルム

- イメージタイプ:48bitカラー

- 解像度:300dpi

- その他はデフォルト(アンシャープマスクなど調整項目は全てチェックを外す) ※下の画像はアンシャープマスクにチェックが入っていますが、この後外しました

保存フルファイルの拡張子はTIFF形式(.tif)を指定します。

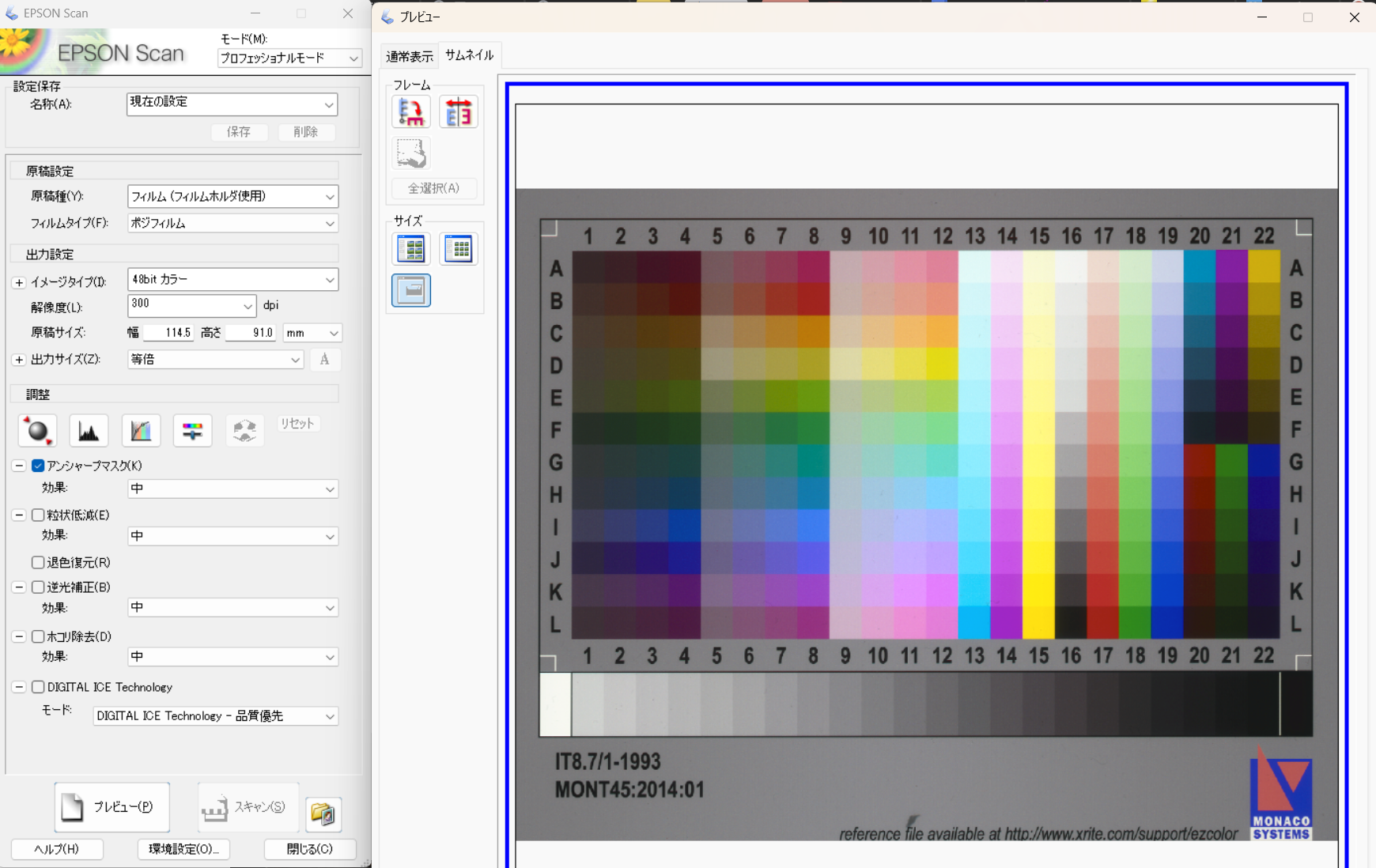

同様に反射原稿もスキャンします。

- 原稿種:反射原稿

- 取込装置:原稿台

- イメージタイプ:48bitカラー

- 解像度:200dpi

- その他はデフォルト(アンシャープマスクなど調整項目は全てチェックを外す)

こちらもTIFF形式の画像で保存します。

以上でキャリブレーション用の画像の保存が完了しました。

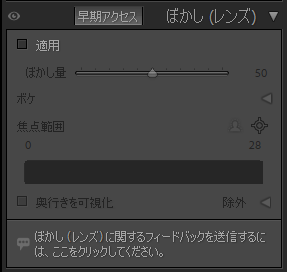

1iProfilerでスキャン用プロファイルを作成する

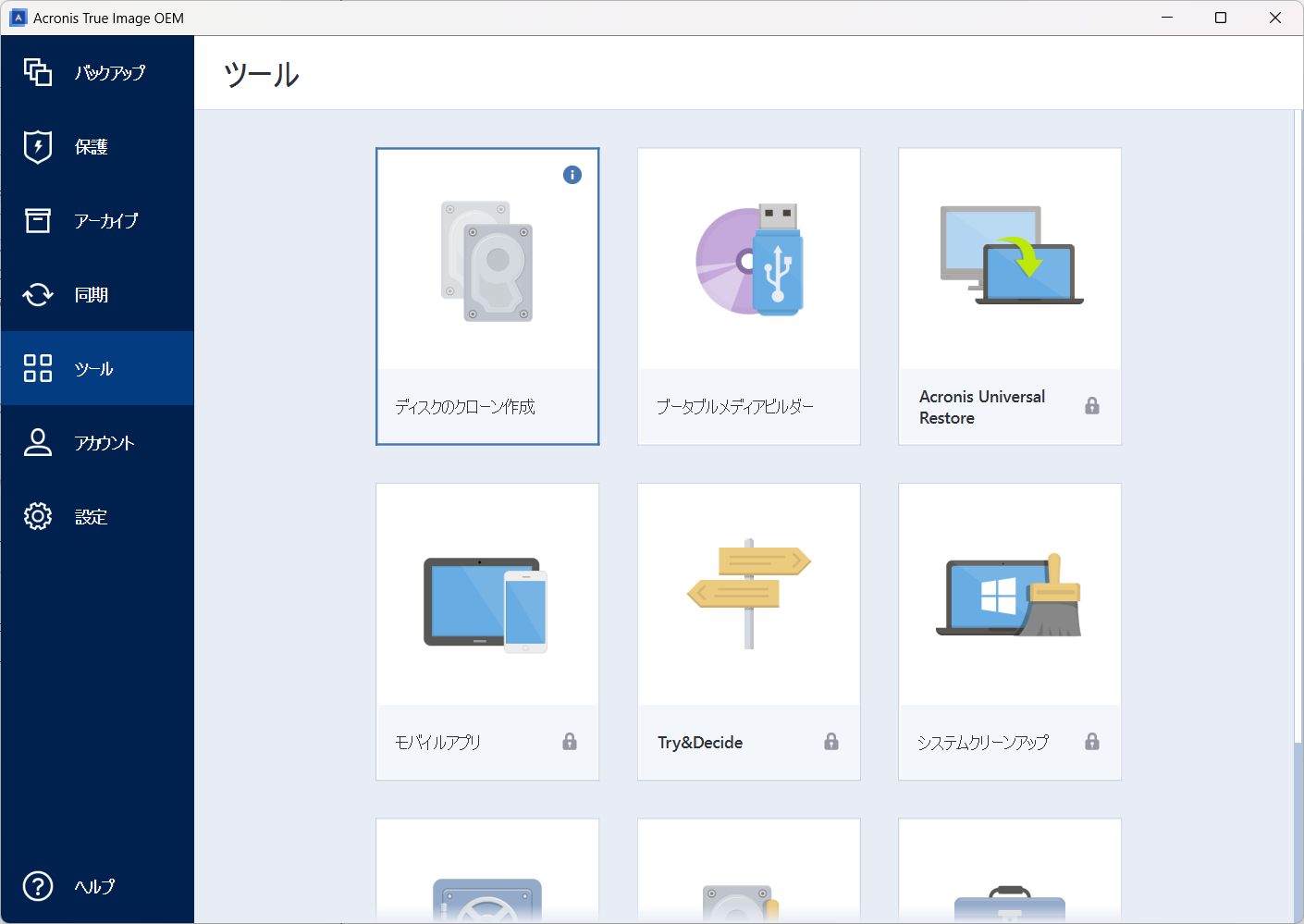

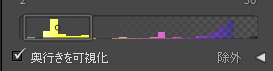

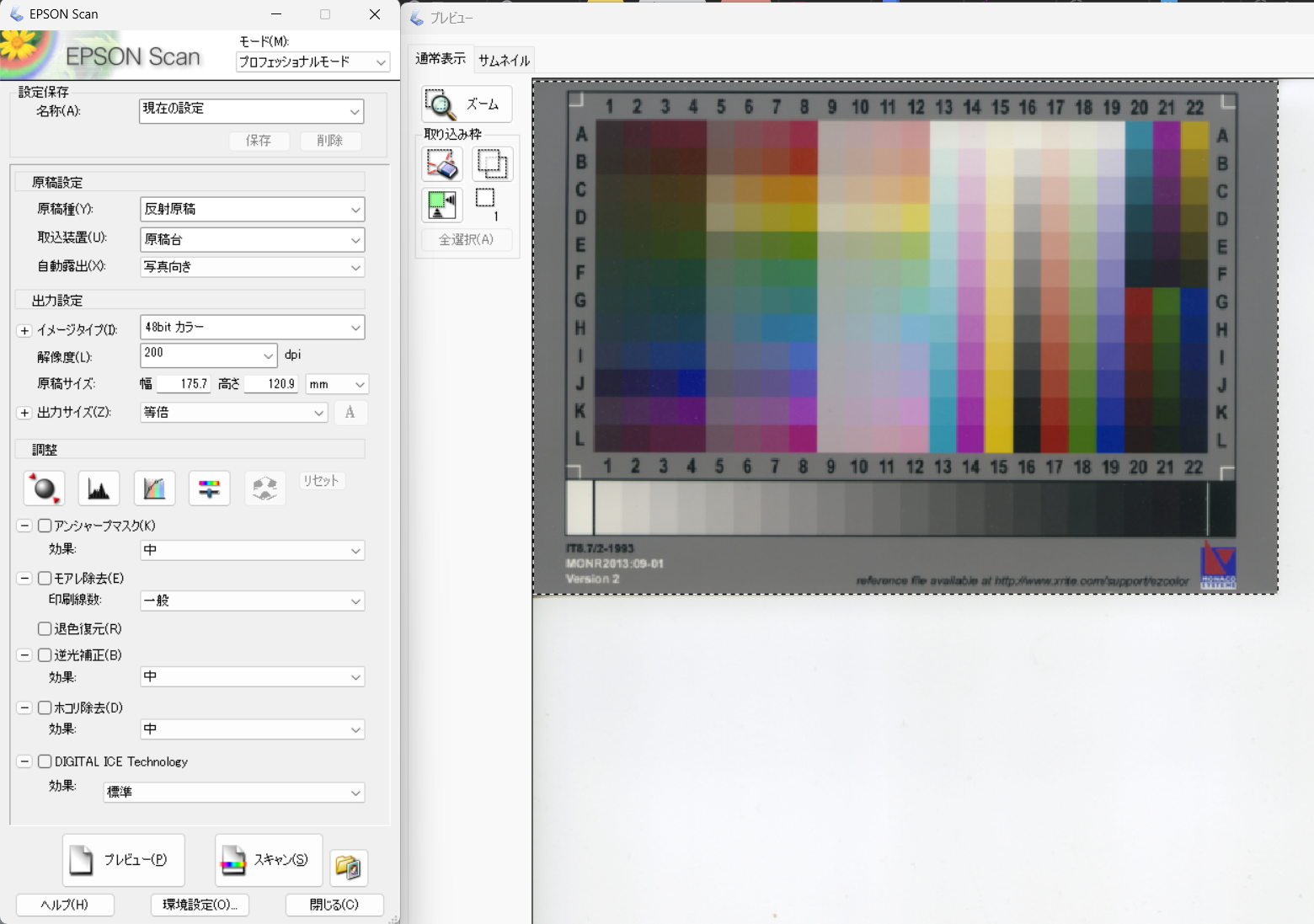

i1Profilerを起動し、スキャナ→基本プロファイル作成をクリックします。

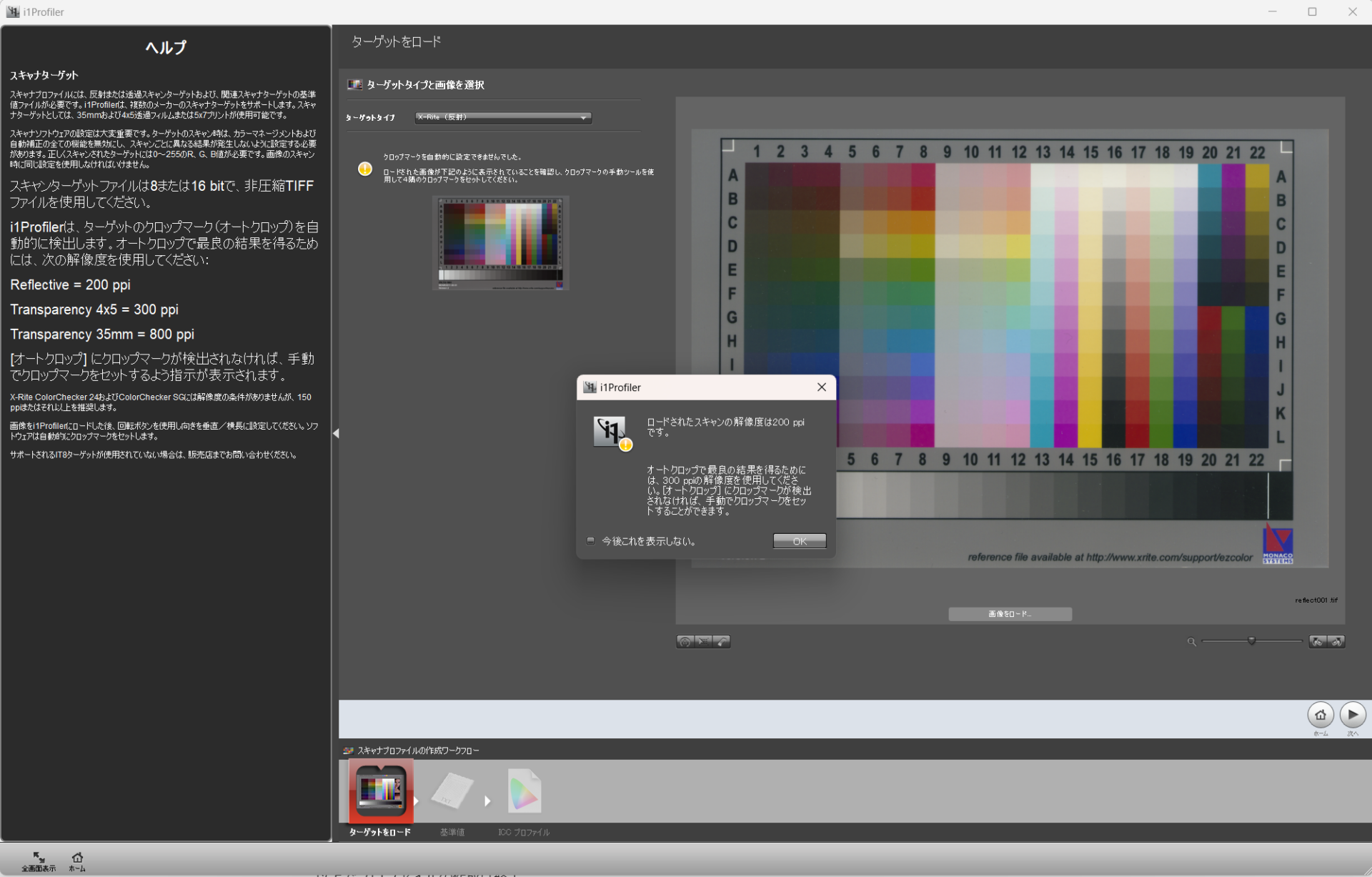

まずは透過原稿用のプロファイルを作成します。ターゲットタイプから「X-Rite透過4X5」を選択します

次に、黒い画面のi1ProfilerヘルプのXをクリックして閉じます。すると画像をロードが表示されるので、クリックします。

ここで、予めスキャンしておいたファイルを指定します。透過原稿と反射原稿のファイルを間違え内容注意しましょう。

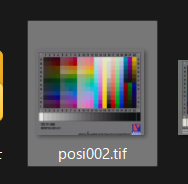

ファイルを選択すると、スキャンした画像が読み込まれると同時に、チャートの各カラーを認識している緑色の枠が表示されます。。

右下の次へををクリックします。

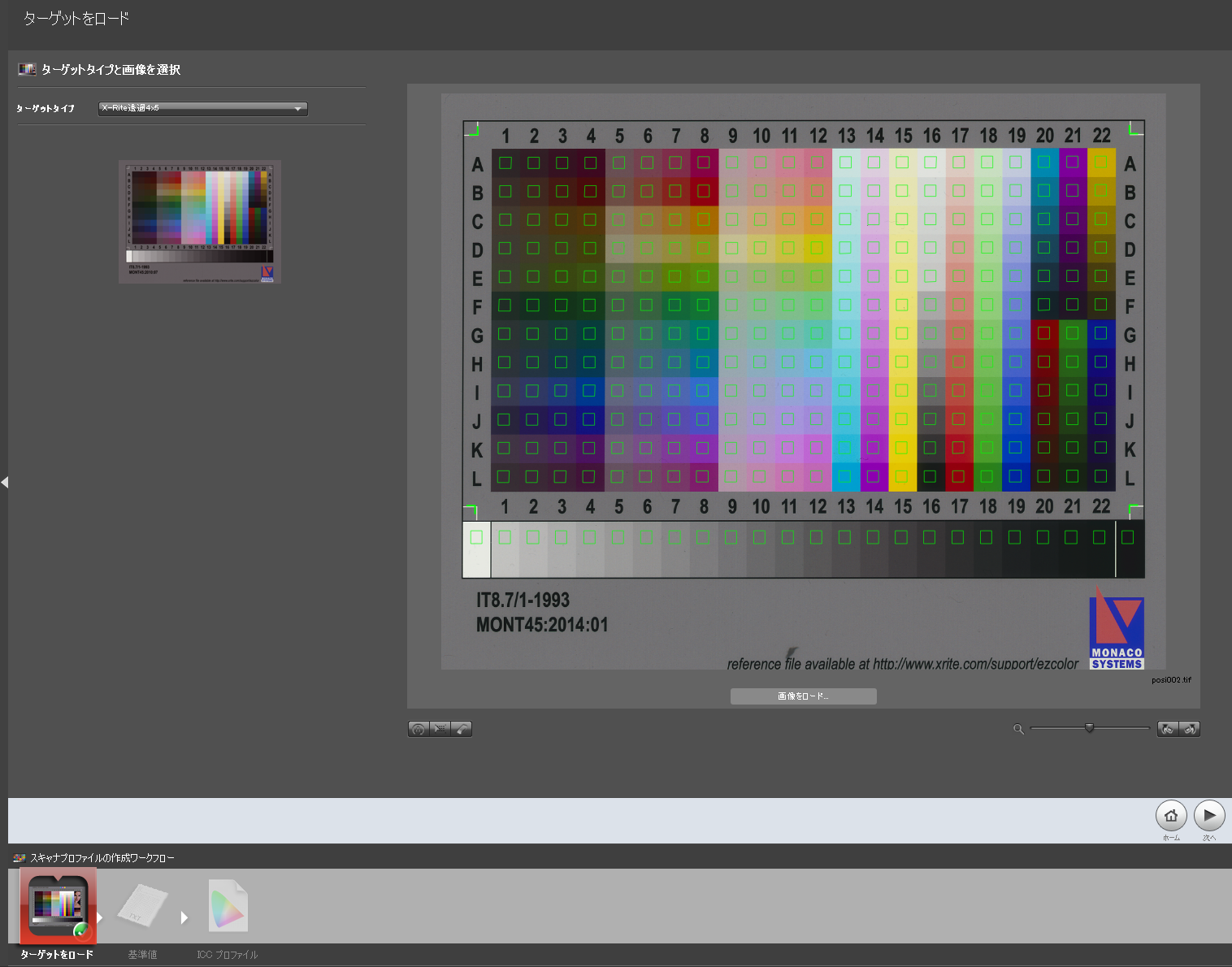

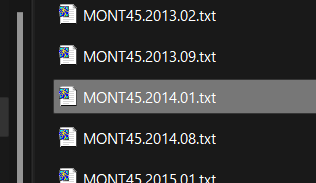

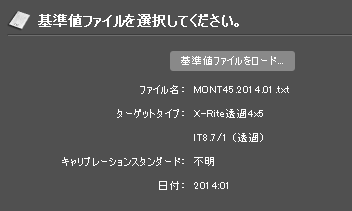

上の画像のように黄色の枠でチャートの日付が表示されるので、これに合致する基準ファイルを選択します。左上の基準値ファイルをロードをクリックします。

手持ちのチャートはMONT 45:2014:01とあるので、ファイルはMONT45.2014.01,txtを選択します。

ファイルがロードできたら、右下の次へをクリックします。

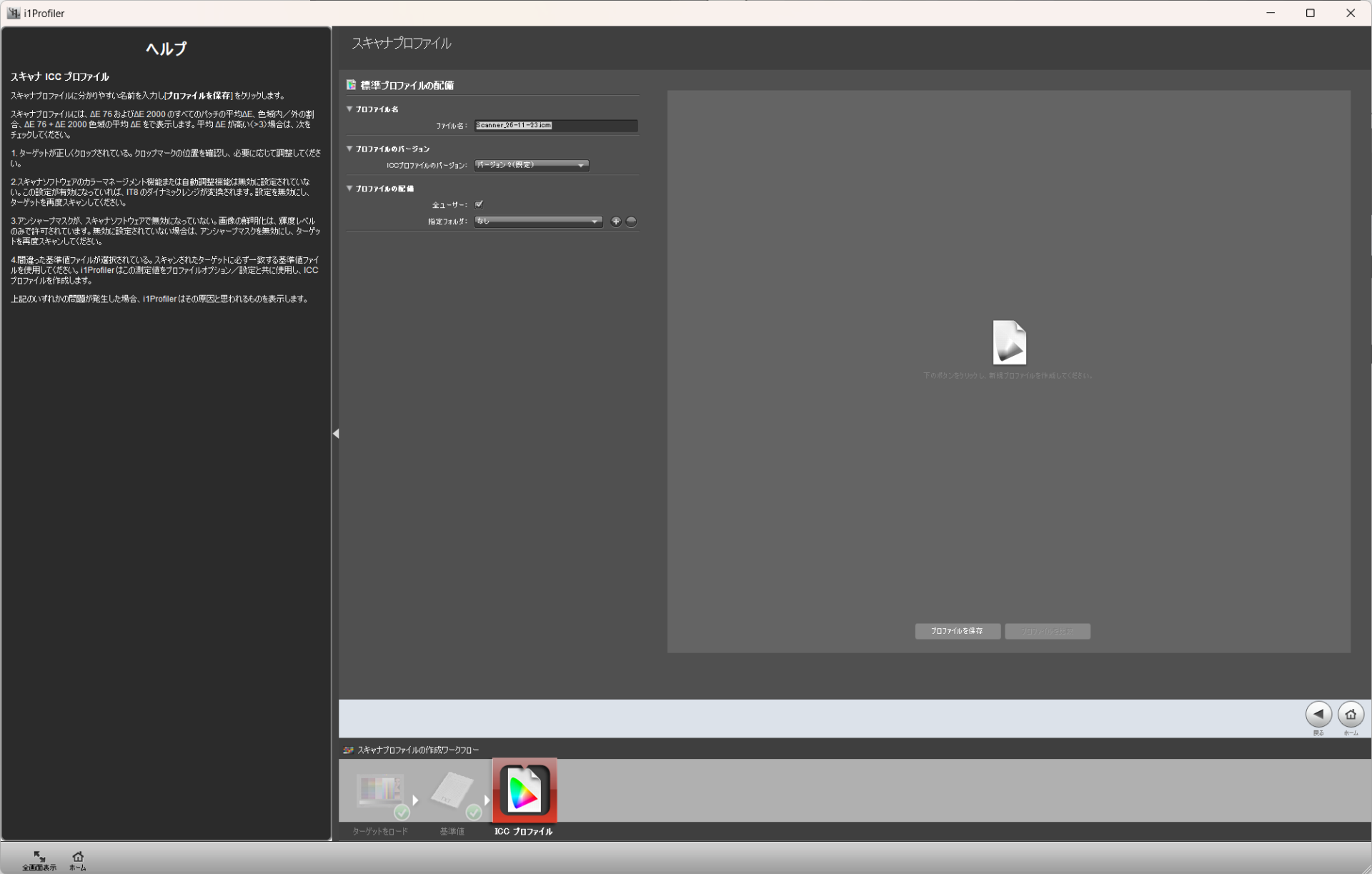

これでプロファイルが作成されるので、ファイル名は適当にわかりやすいものに変更して、プロファイルを保存をクリックします。

ICCプロファイルのバージョンは「バージョン2(規定)」のままにしておきます。EPSON Scanはバージョン4をサポートしていないとのことです。

以上でプロファイルの作成は終了。

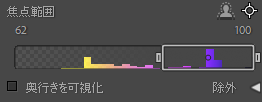

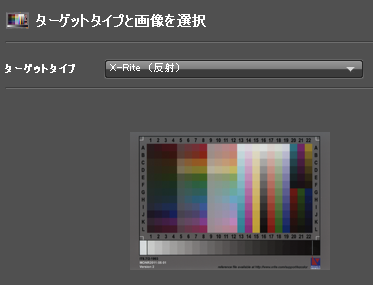

同様に、反射原稿のプロファイルも作成します。ターゲットタイプを「X-Rite(反射)」にし、それ以外のやり方は透過原稿と同じです。

ただ、なぜか200dpiでスキャンしろと書いてあるのに、こんなエラーが出ます。

これは以前から改善されていないソフトのバグです。200dpiのスキャンでOKです。実際は300dpiの画像を読み込ませると、このあと手動で四隅のクロップマークをクリックしても、チャートをうまく拾ってくれません。

また、私の手持ちの反射原稿のチャートは、何故かデフォルトで基準ファイルの合致する日付がありません。

もし合致する日付がない場合は、Monaco IT8 リファレンスファイルをダウンロードして、以下に解凍したファイルを入れておきます。

反射原稿用基準ファイル:C:\ProgramData\X-Rite\i1Profiler\ScannerReferenceFiles\Monaco_Reflective (MONR*)

透過原稿用基準ファイル:C:\ProgramData\X-Rite\i1Profiler\ScannerReferenceFiles\Monaco_Transmissive (MONT45*)

以上で、キャリブレーションしたプロファイルの作成は完了です。

EPSON Scanでキャリブレーションしたプロファイルを指定する

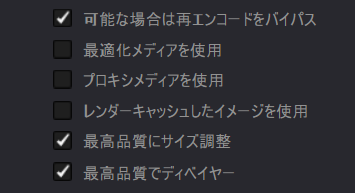

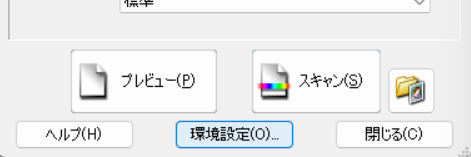

EPSON Scanを起動し、プロフェッショナルモードにします。一番下にある「環境設定」をクリックします。

環境設定の「カラー」タブをクリックします。

ICMを選択し、ソース(スキャナ)をEPSON標準から、透過原稿用と反射原稿用、それぞれスキャンする原稿に合わせて選択します。

これでキャリブレーションしたプロファイルを使ってスキャンできます。

なお、ターゲットは「モニタRGB」「sRGB」「AdobeRGB」が選択できますが、一般にはsRGBを、また広色域でカラープロファイルを適切に扱える環境が整っているのであれば、AdobeRGBを選択します。

以上で、キャリブレーションしたプロファイルを使ってスキャンする準備が整いました。

GT-X970導入時は、Windows7 64bit環境でしたが、Windows10を経てWindows11でも同様にスキャンを行えます。

執筆現在、新品でフィルムスキャン(透過原稿スキャン)が出来るフラットベットスキャナは、GT-X970の後継モデルでハイエンドのGT-X980と、ミドルクラスのGT-X830しかありませんが、GT-X830は現時点で在庫限りとなっているようなので、ハイエンドでなくてもお気軽にフィルムスキャンしたい場合は、GT-X830を早めに導入したほうが無難でしょう。画質も十分です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9df98f.4d52fba4.1c9df990.fc47bc2c/?me_id=1270903&item_id=10888257&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000000279%2F4988617184428_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3741ad37.b002998a.3741ad38.1f817e94/?me_id=1220942&item_id=11841715&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fec-current%2Fcabinet%2F207%2F4988617202375.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)