Nikon Wireless Trasnmitter Utility

Nikon Wireless Trasnmitter Utility

以前、Nikon Z 9からFTPサーバーに直接画像を転送する方法を記載しましたが、Nikonの場合、無線LAN経由でFTPサーバーへ転送できるボディが限られるため、より多くの機種で使える方法として、無線LAN経由で直接PCに画像データを転送できる「Wireless Transmitter Utility」というソフトを使った方法があります。

対応機種は以下のとおりです。

- Z 9、Z 7、Z 7II、Z 6、Z 6II、Z 5、Z fc、Z 50、Z 30、D780(カメラ内蔵の Wi-Fi に対応)

- D6(カメラ内蔵の Wi-Fi / 有線 LAN に対応)

- D5、D4S、D4(カメラ内蔵の有線 LAN に対応)

- ワイヤレストランスミッター WT-7

(対応カメラ:Z 7、Z 7II、Z 6、Z 6II、D850、D810、D810A、D780、D750、D500、D7200)

- ワイヤレストランスミッター WT-6

(対応カメラ:D6、D5)

- ワイヤレストランスミッター WT-5

(対応カメラ:D5、D4S、D4)

- ワイヤレストランスミッター WT-4

(対応カメラ:D4S、D4、D3X、D3S、D3、D800、D800E、D700、D300S、D300、D7000)

- 通信ユニットUT-1 (WT-5 装着時も含む)

(対応カメラ: D4S、D4、D810、D810A、D800、D800E、D750、D7200、D7100、D7000)

ミラーレスのZシリーズはすべて無線LANを搭載しており、かつオプションのワイヤレストランスミッターなどをを導入する必要なく、無線LAN経由による画像転送が可能です。

一眼レフでは、D780とD6が本体の無線LANのみで対応しますが、それ以外の機種は有線LAN、または別売りのワイヤレストランスミッターを導入する必要があります。

ワイヤレストランスミッターは業務用と前提のためか、10万円前後と高価で、一般的な使い方では現実的ではないでしょう。他メーカーはもっと早くからボディだけで実現していただけに、ちょっと遅れているNikonですが、ミラーレスになって全機種対応しているので、まあ良しとしましょう。

WiFi内蔵のD850で、別売りのワイヤレストランスミッターを買わないとPCに無線LAN転送で出来ないのが悔やまれますが(WiFi転送はスマホのSnapBridge経由のみ対応)。

Z 9でのWireless Transmitter Utility設定方法

まず予め、PCにはWireless Transmitter Utilityをインストールしておきます。(Windows/Mac対応) インストールしたら、まだ起動せず、先にカメラ側で設定を開始します。

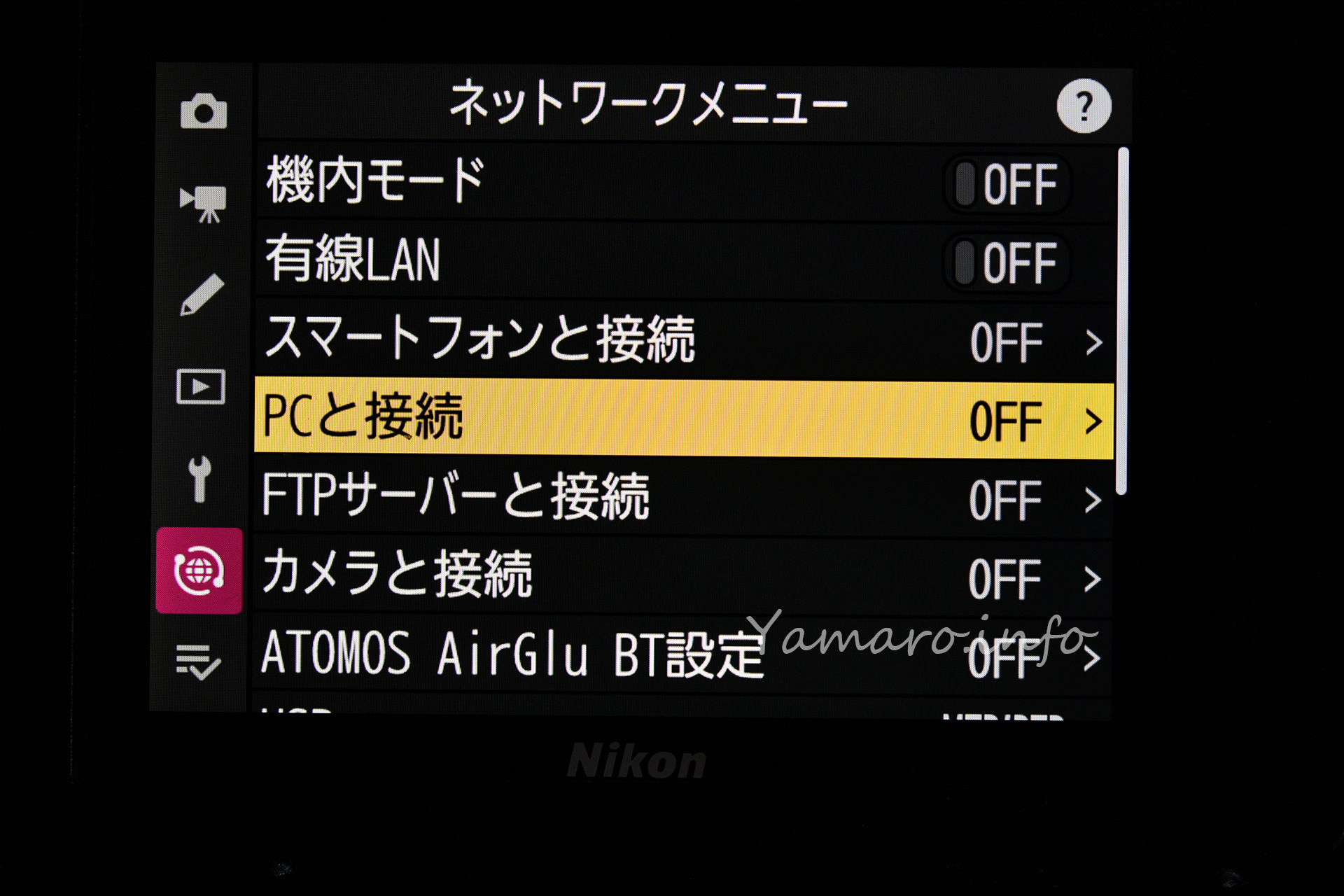

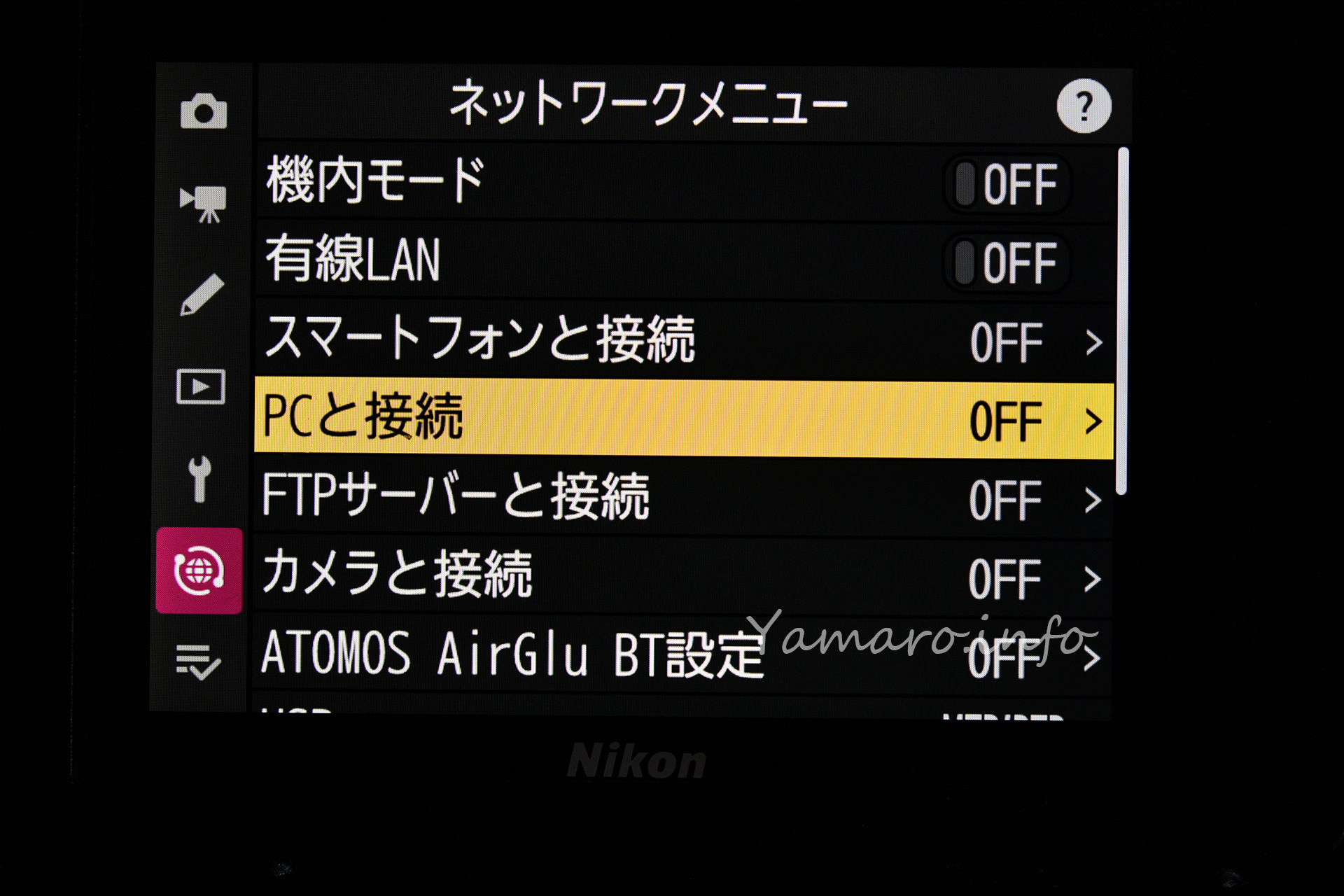

Z 9のメニューを開き、ネットワークメニューから、「PCと接続」を選択します。なお、スマホとSnapBridgeでBluetooth接続している場合は、スマホとのBluetooth接続は切断となります。

ネットワークメニューの「PCと接続」を選択

ネットワークメニューの「PCと接続」を選択

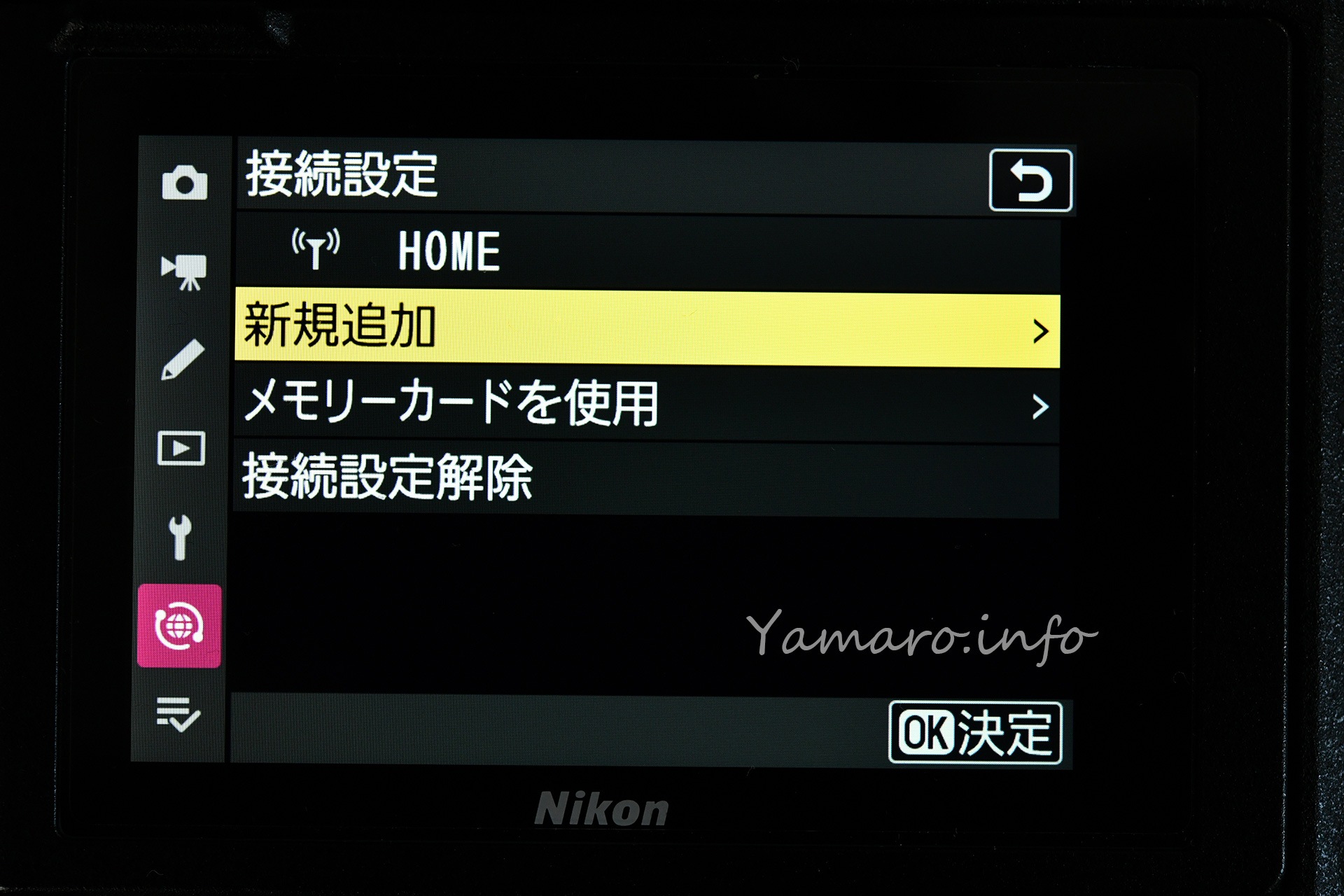

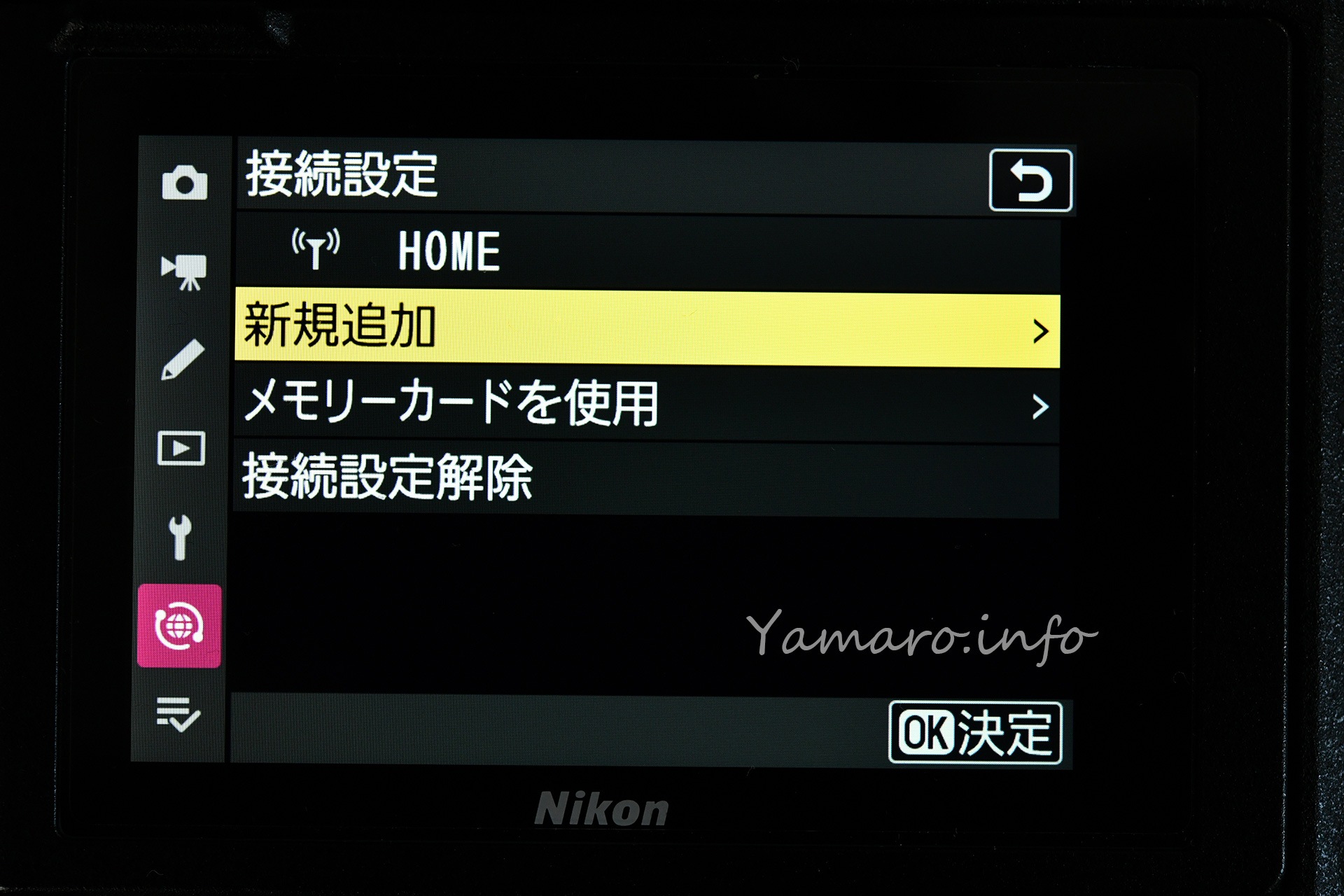

次に「接続設定」を選択します。

PCと接続から「接続設定」を選択

PCと接続から「接続設定」を選択

接続設定から「新規追加」をクリックします。

接続設定から「新規追加」をクリック

接続設定から「新規追加」をクリック

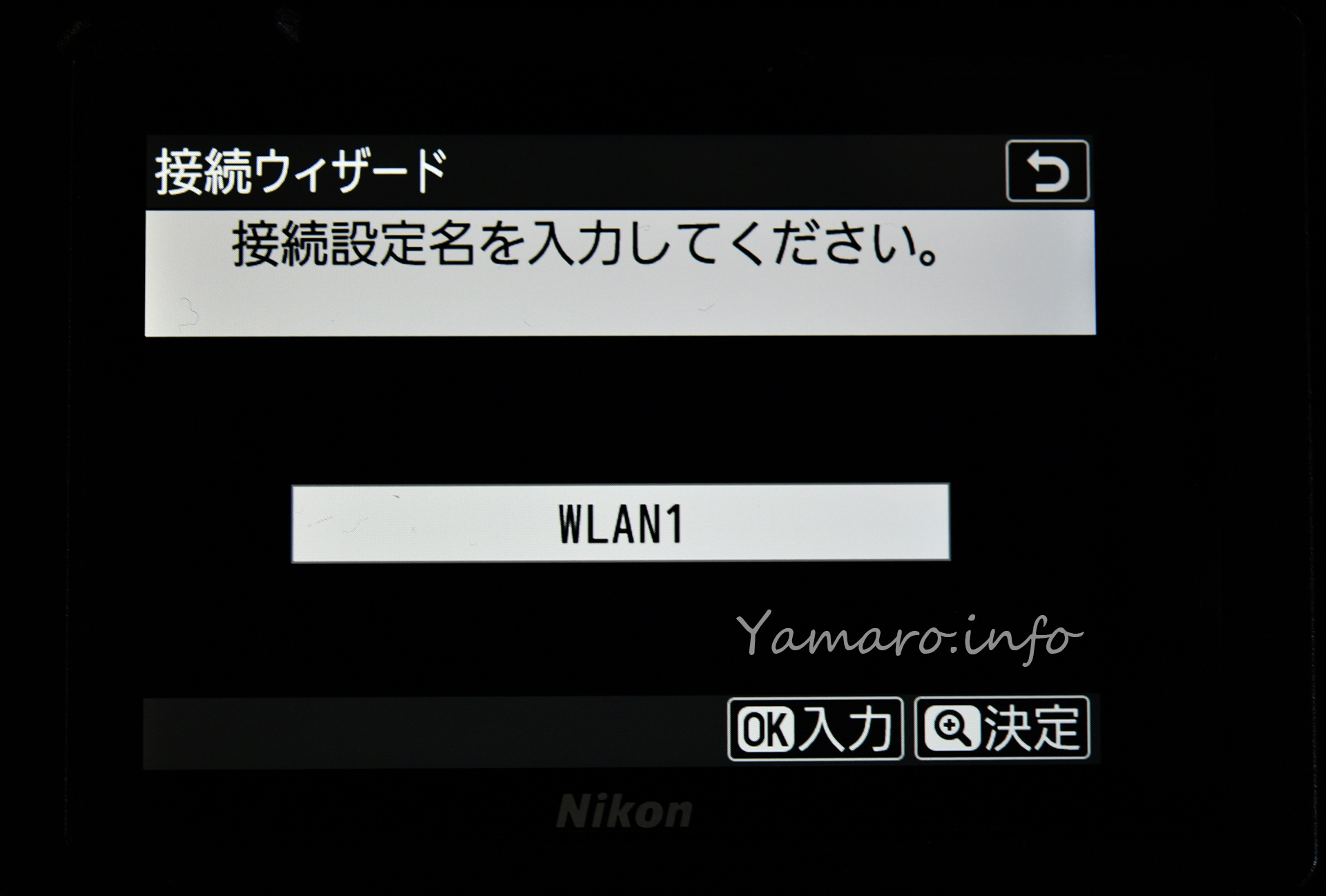

任意の接続設定名を入力します。私はすでに「Home」で設定していました。デフォルトだと「WLAN1」となります。

任意の接続設定名を入力

任意の接続設定名を入力

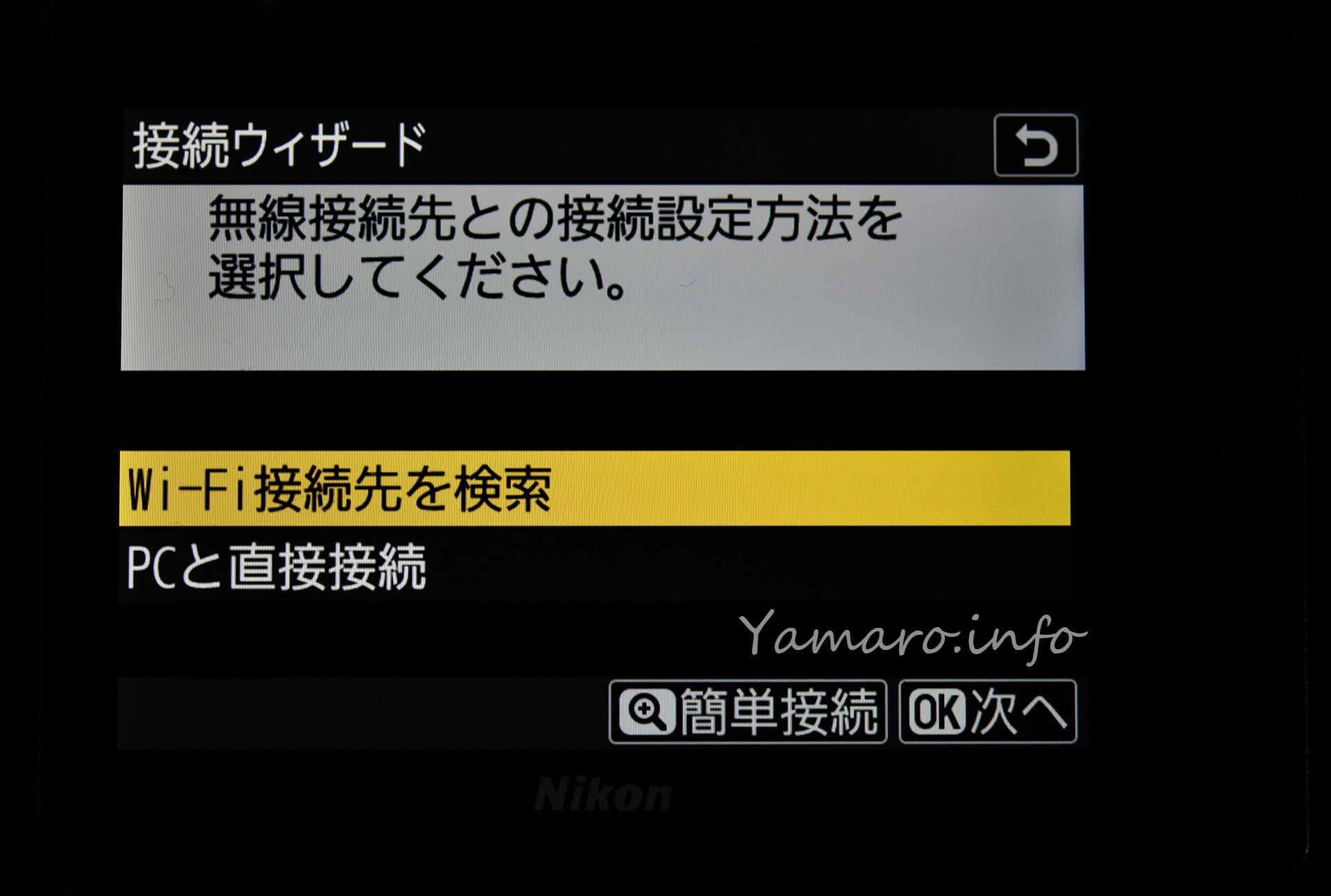

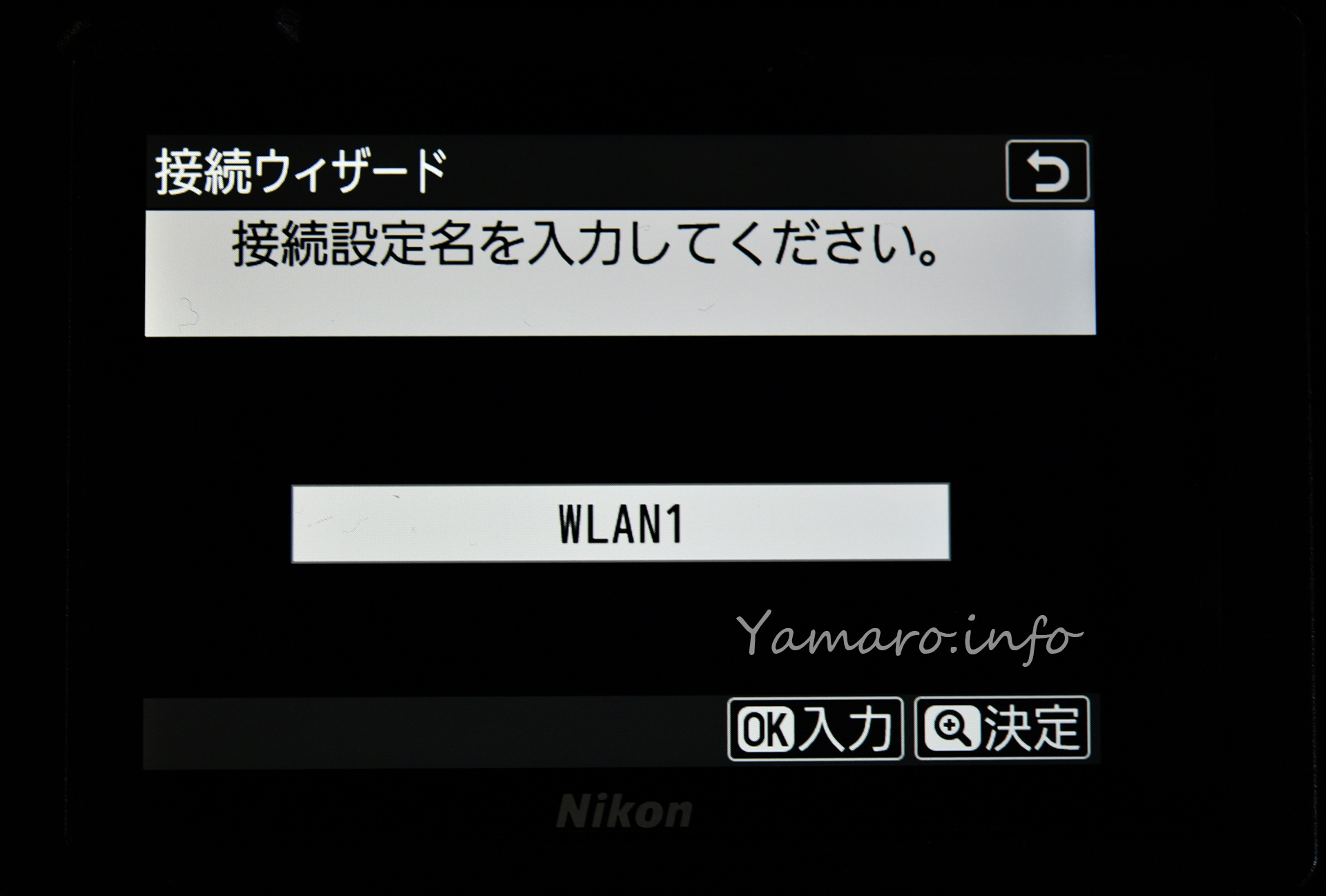

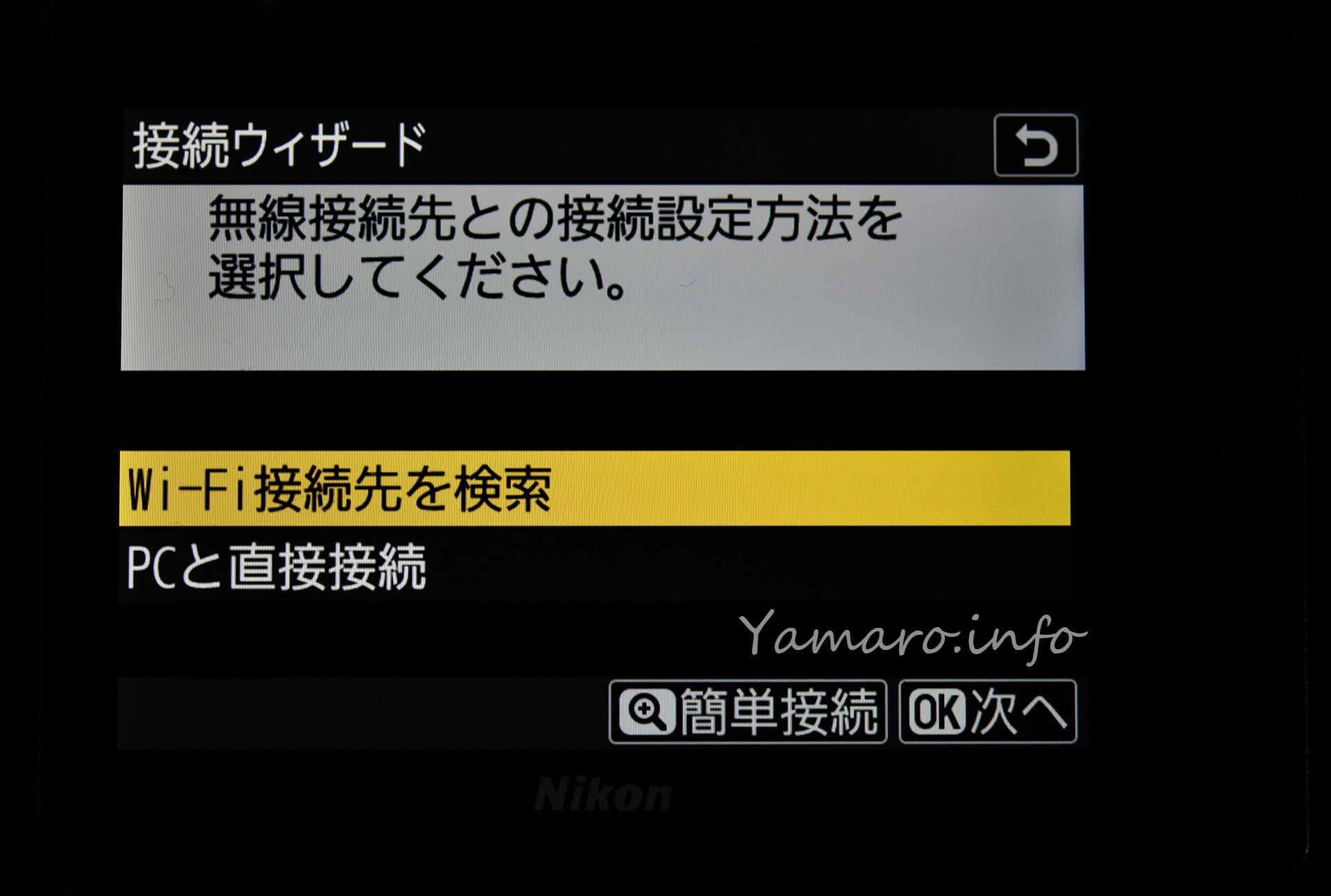

設定名を決定すると、接続ウィザードが表示されます。

接続ウィザードで接続方法を選択

接続ウィザードで接続方法を選択

家庭内など無線LAN環境がある場合は、上記の「Wi-Fi接続先を検索」を選択します。下記の「PCと直接接続」は、ノートPCのように無線LANを内蔵しているPCと直接アドホック接続する際に選択します。

ここでは無線LANアクセスポイント経由でPCに転送するので、上記を選択します。

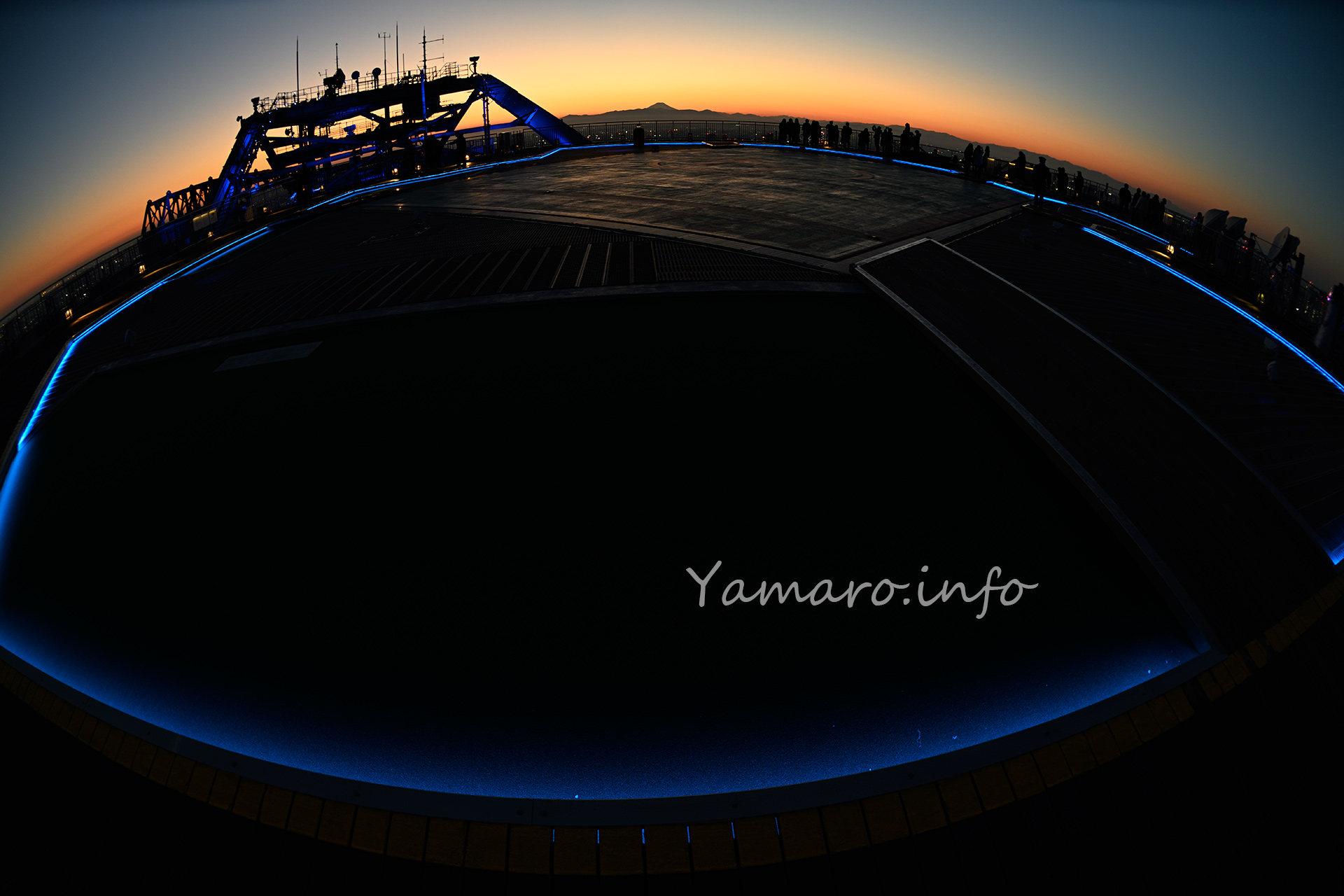

無線LANのSSIDリストが表示されるので、接続したいSSIDを選択します。ちゃんと2.4Gと5G帯の表示も出ます。

屋外で使用する場合は、5G帯は使用NGなので、2.4G帯を選択しますが、屋内であれば電波干渉の少ない5G帯がベターです。

無線LAN SSIDがリストアップされるので、接続するSSIDを選択する

無線LAN SSIDがリストアップされるので、接続するSSIDを選択する

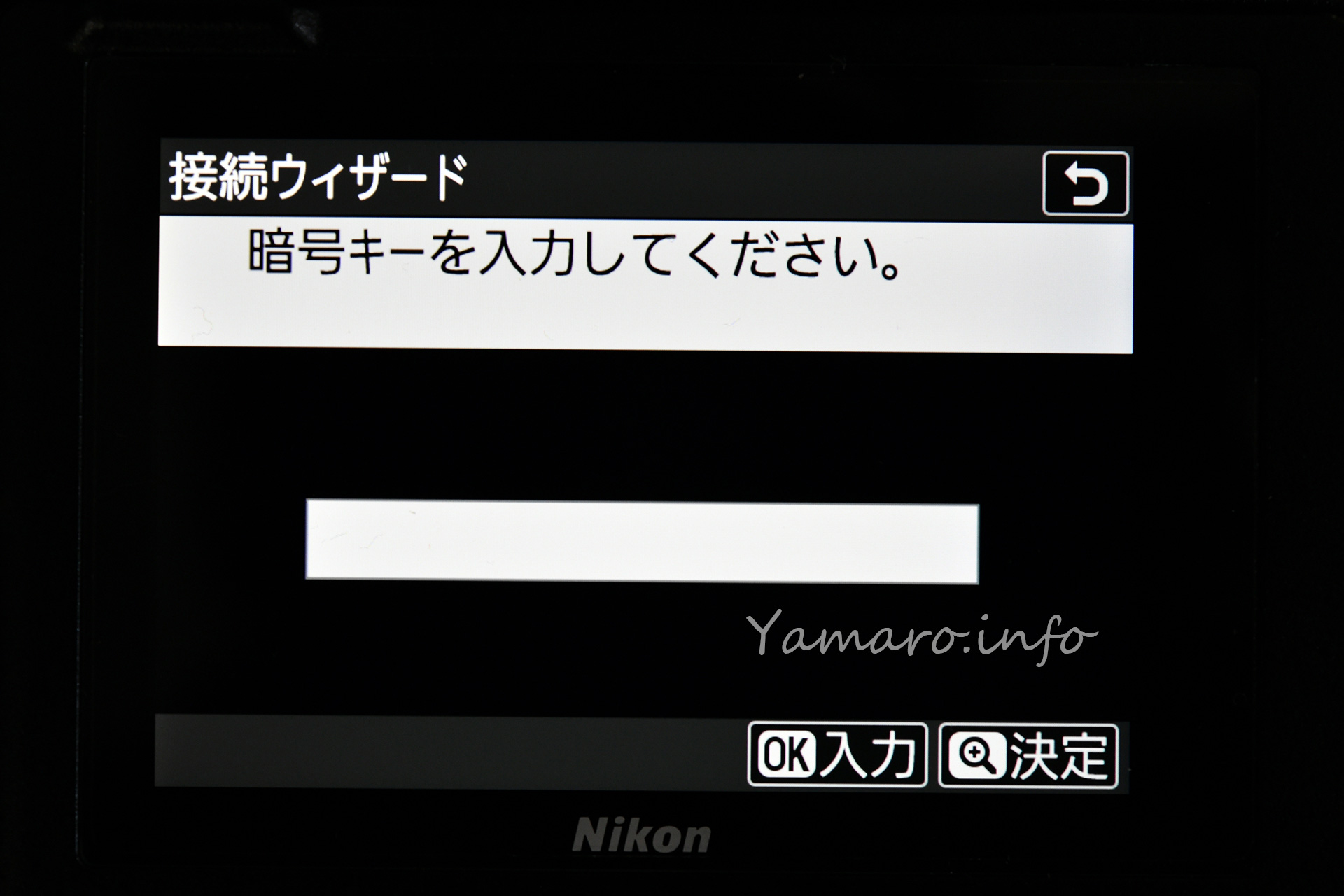

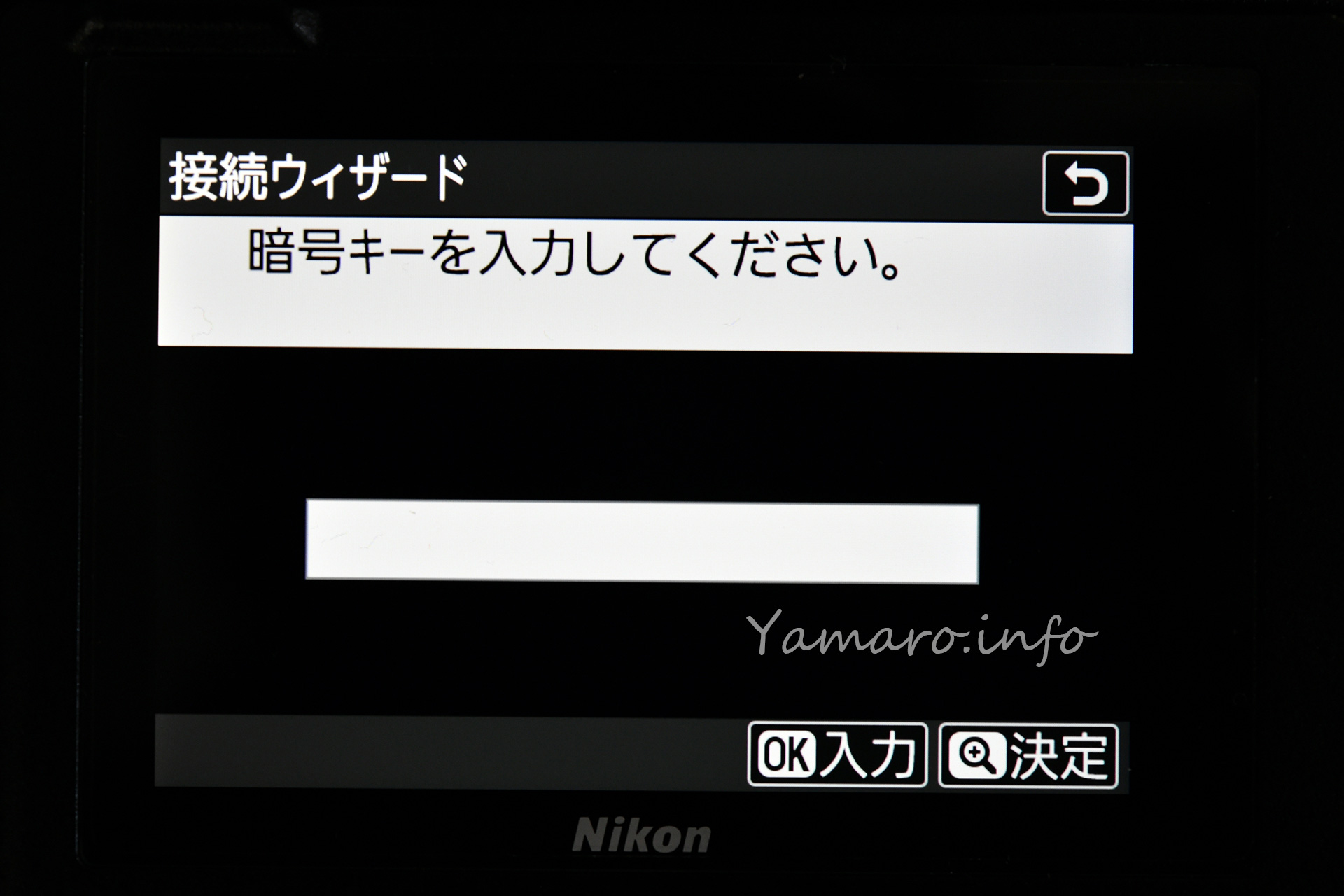

SSIDを選択すると、無線LANの暗号キー(パスワード)入力画面になるので、暗号キーを入力します。

暗号キー(パスワード)を入力

暗号キー(パスワード)を入力

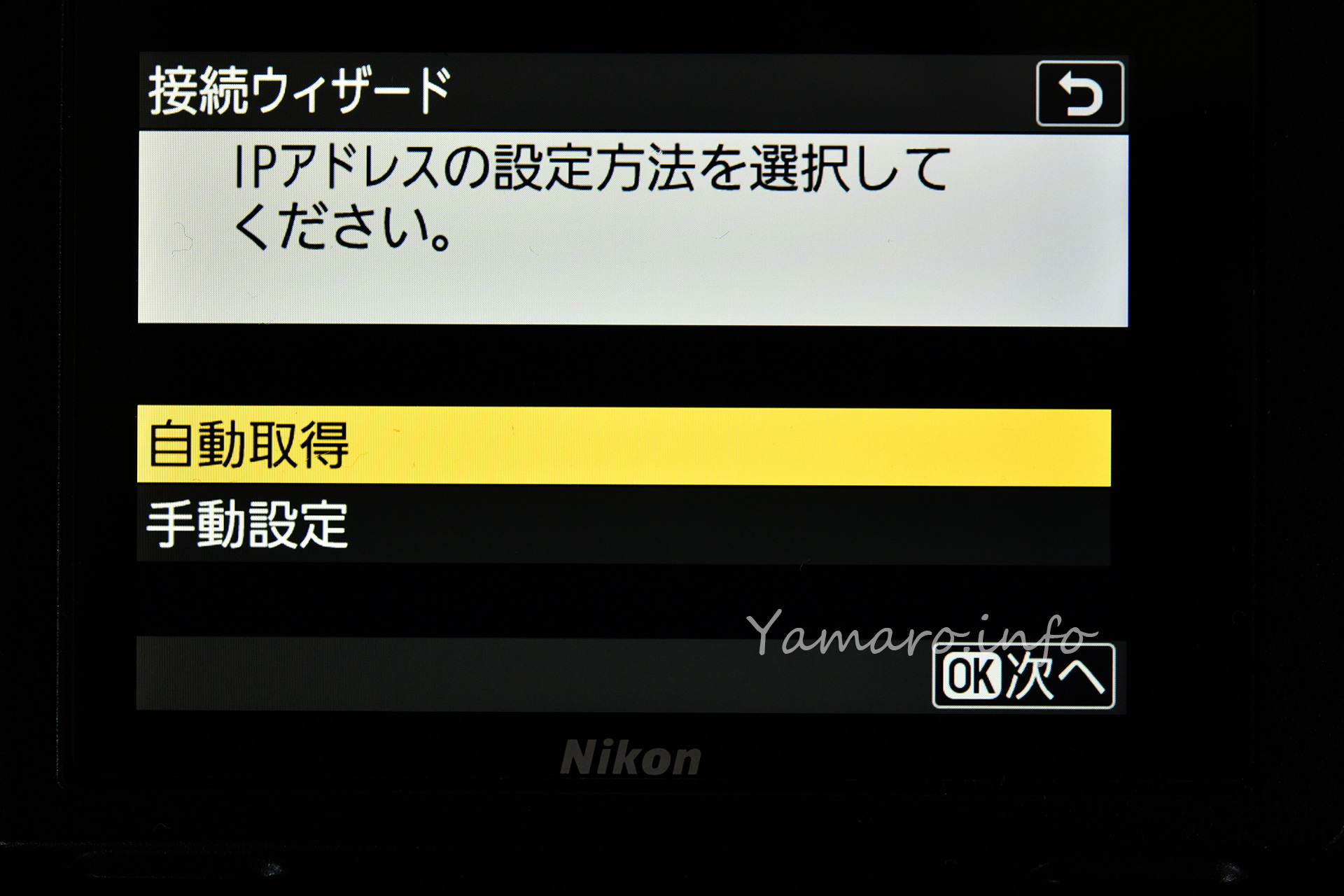

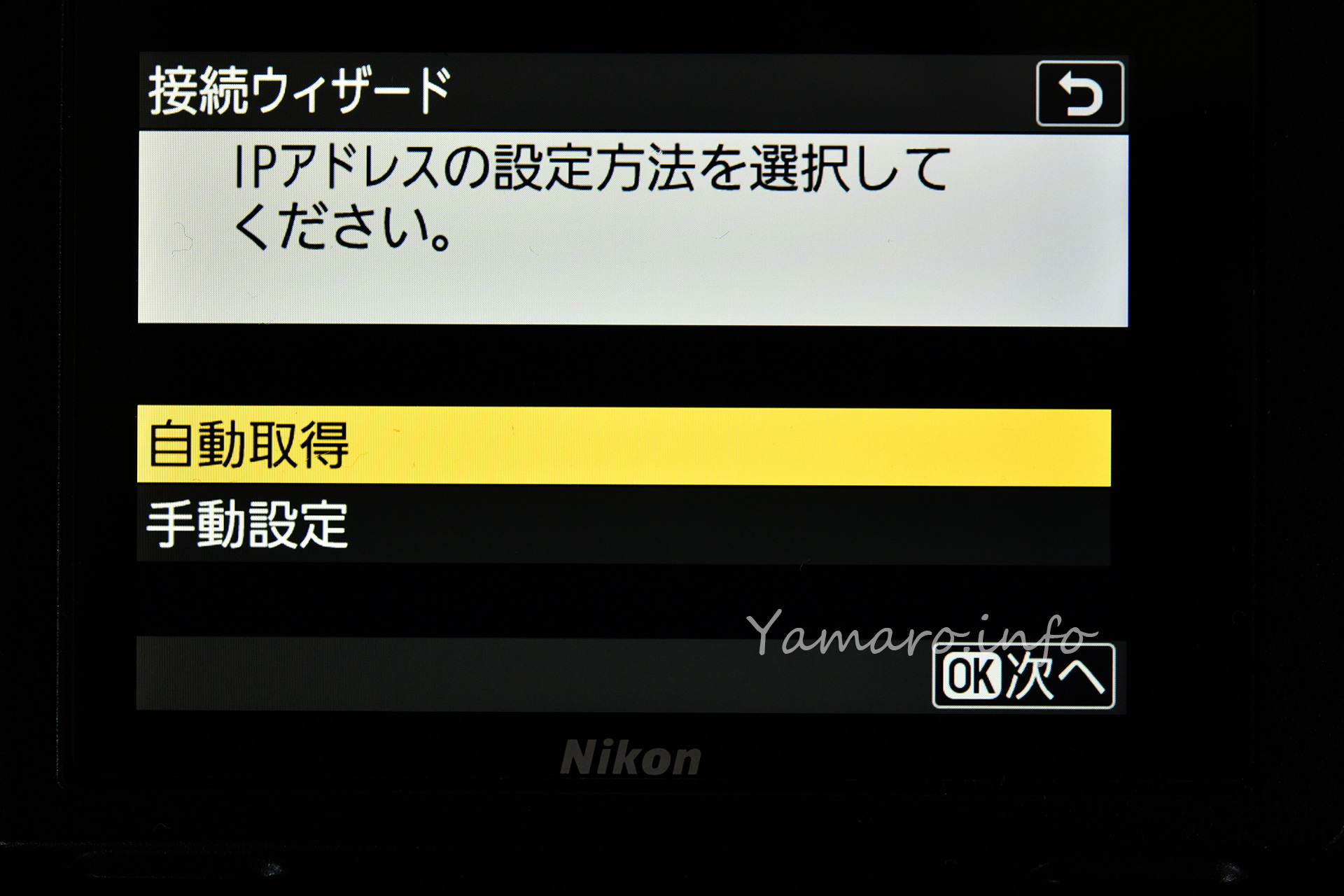

無線LANに無事接続できると、IPアドレスの設定方法が表示されます。通常は「自動取得」で問題ないでしょう。

ここでは自動取得を選択しました。IPを固定したい場合などは、手動設定してください。

IPアドレス取得方法を選択、通常は自動取得で問題ない

IPアドレス取得方法を選択、通常は自動取得で問題ない

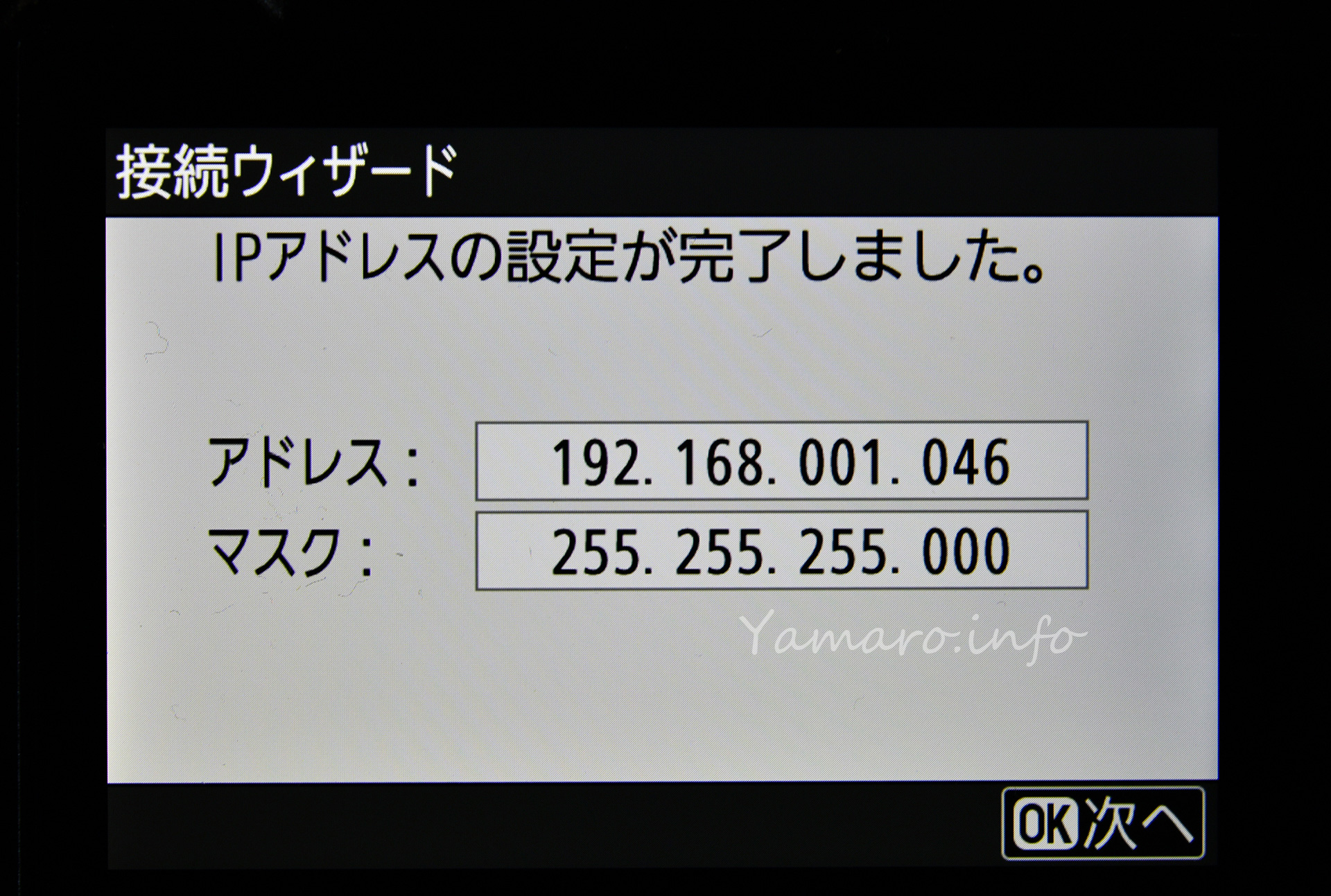

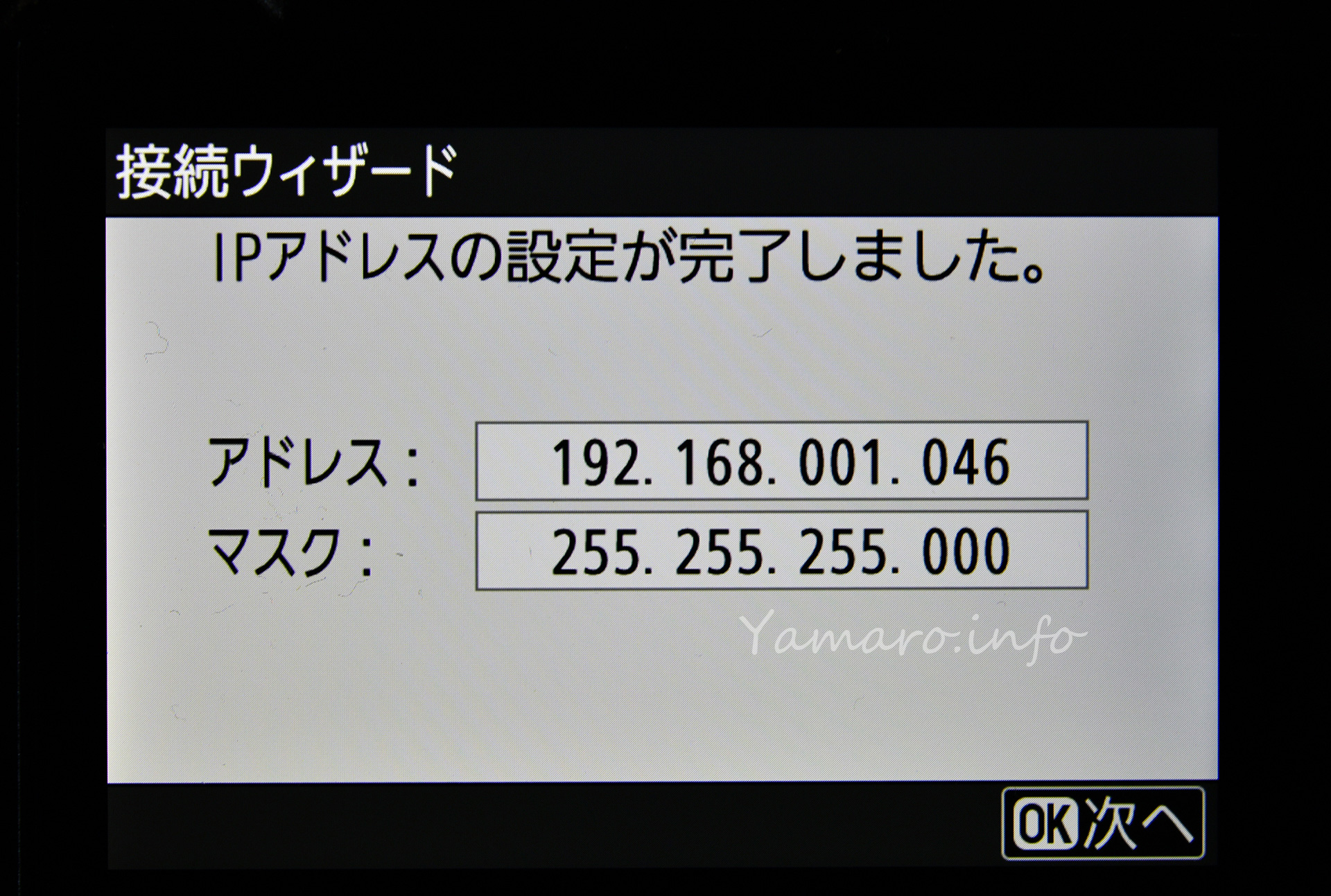

自動取得を選択すると、自動で割り当てられたアドレスが表示されます。

DHCPで自動設定されたIPアドレスが表示される

DHCPで自動設定されたIPアドレスが表示される

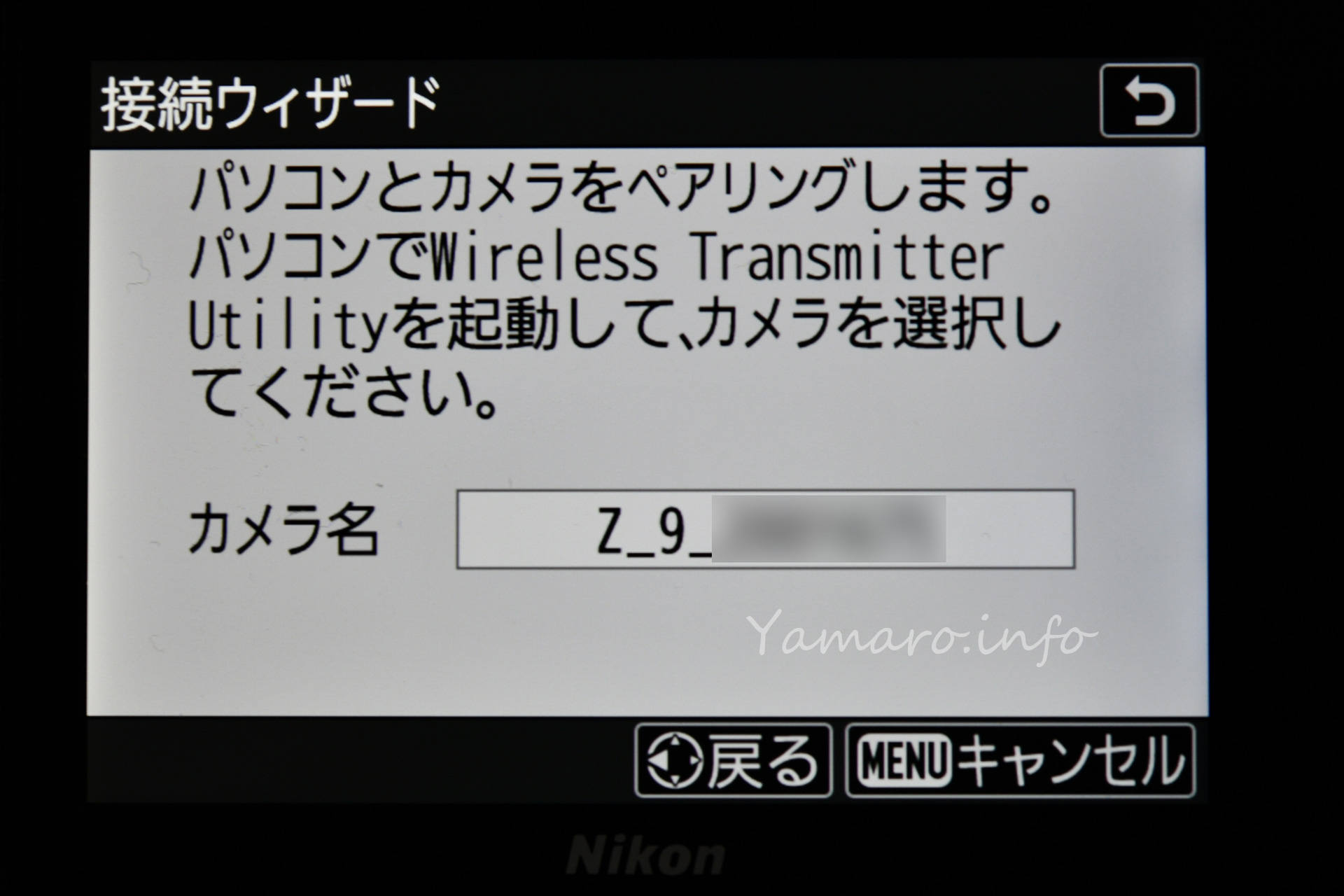

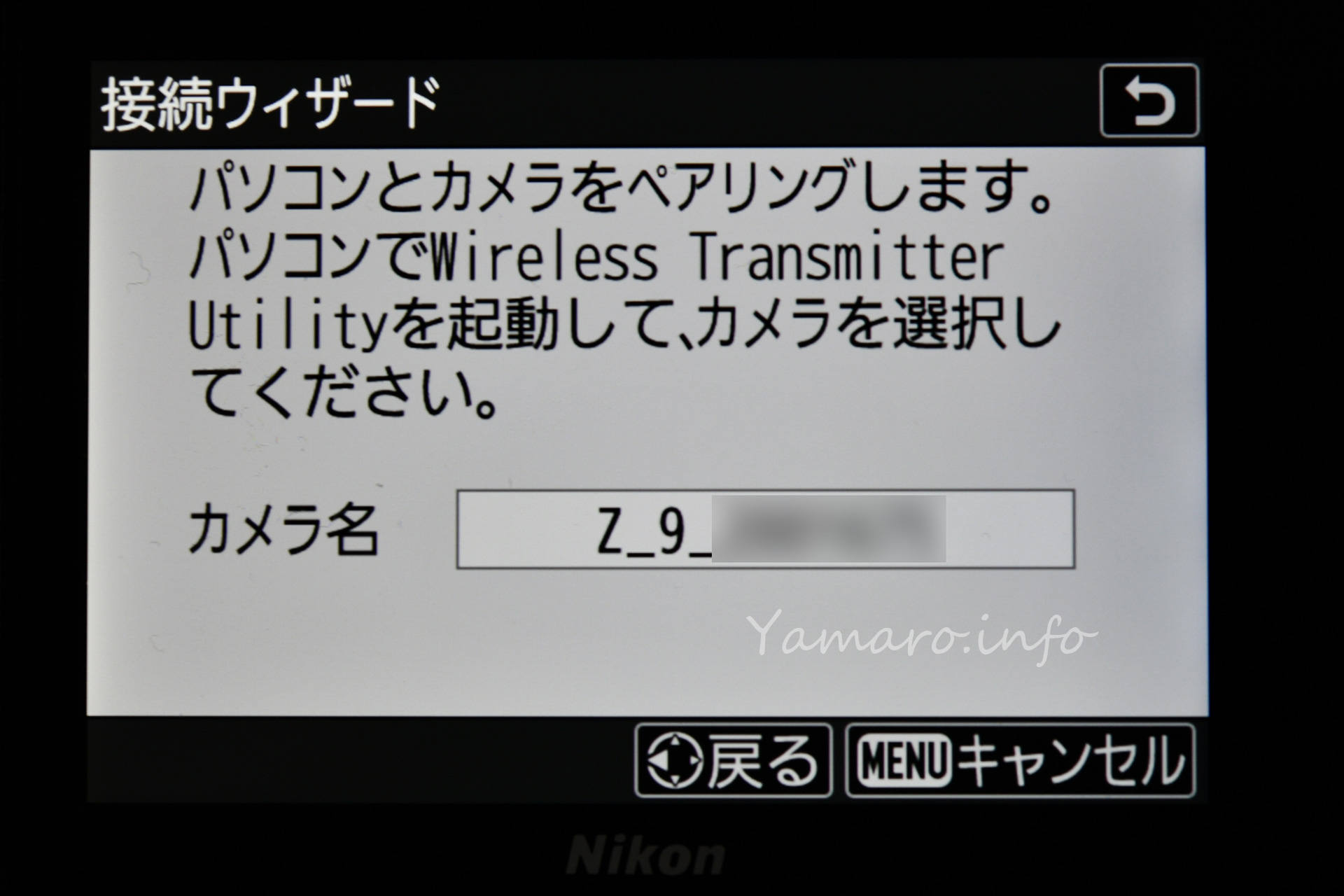

次へを押すと、下記のように、Wireless Transmitter Utilityを起動するように促されますので、PC側で起動します。

カメラ名は機種名とS/Nで表示されます

カメラ名は機種名とS/Nで表示されます

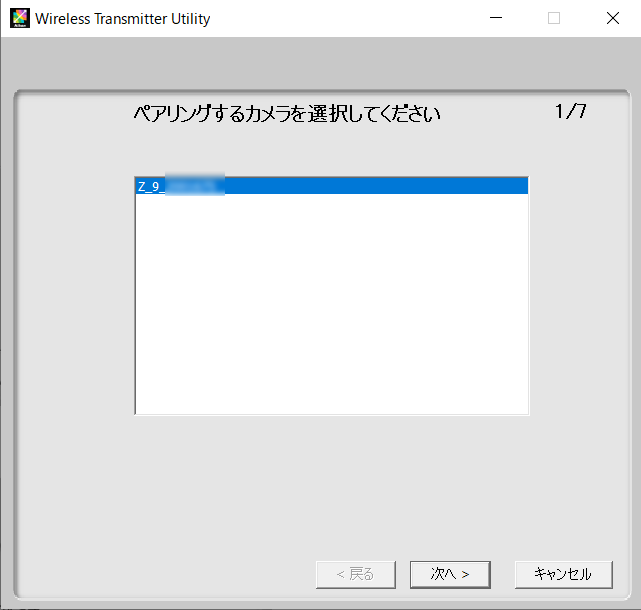

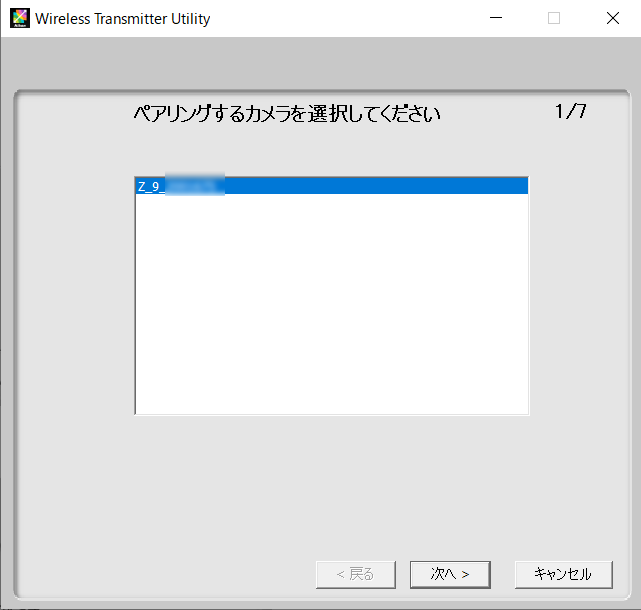

ここでPC側のWireless Transmitter Utilityを起動します。すると下記の画像が表示されます。

ペアリングするカメラがリスト表示される

ペアリングするカメラがリスト表示される

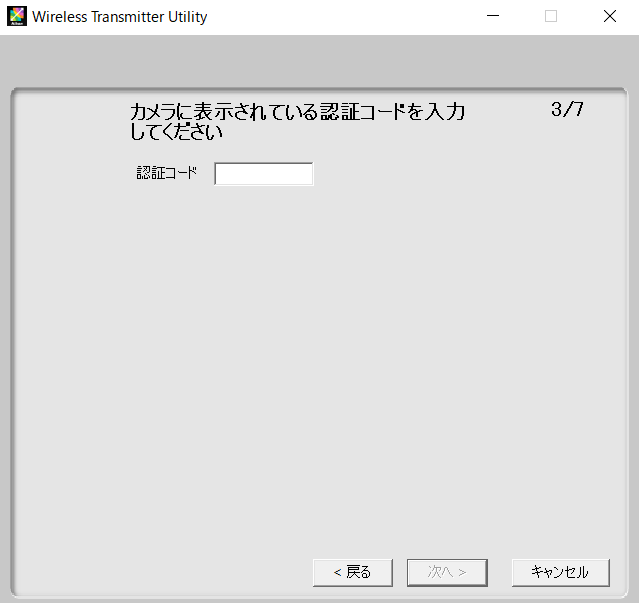

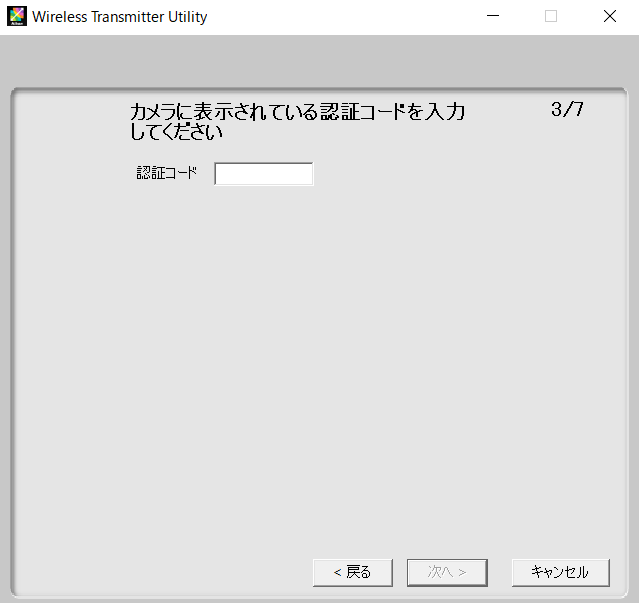

次へを押すと、「カメラに表示される認証コードを入力してください」と表示されます。ここでカメラに戻ると、カメラの液晶に認証コードが表示されます。

カメラ側で認証コードが表示される

カメラ側で認証コードが表示される

表示されている4桁の認証コードを、PCのWireless Transmitter Utilityに入力します。

ちなみに認証コードは設定のたびに変わります。

カメラに表示された認証コードを入力

カメラに表示された認証コードを入力

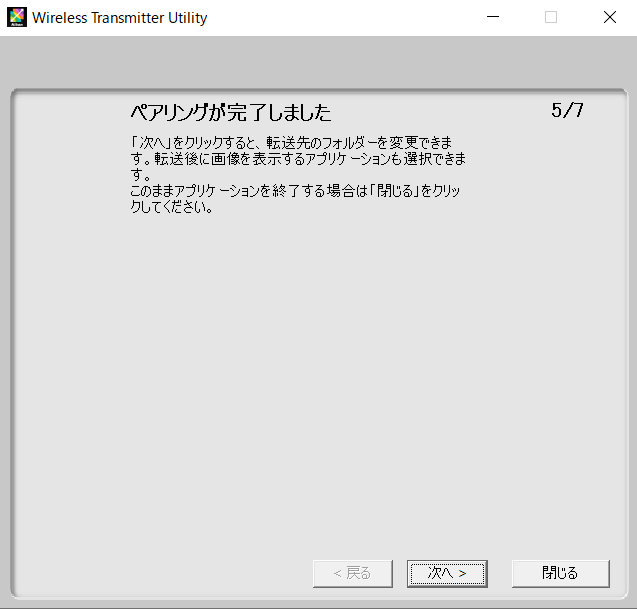

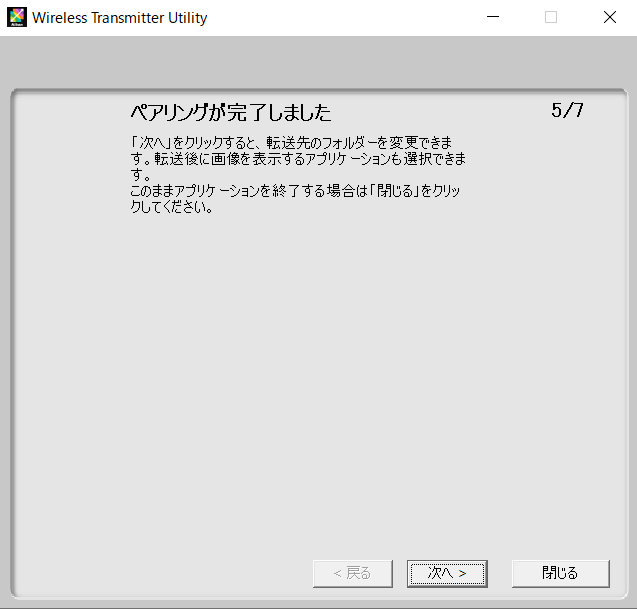

認証コードを入力すると、ペアリングは完了です。

カメラとWireless Transmitter Utilityの接続が完了

カメラとWireless Transmitter Utilityの接続が完了

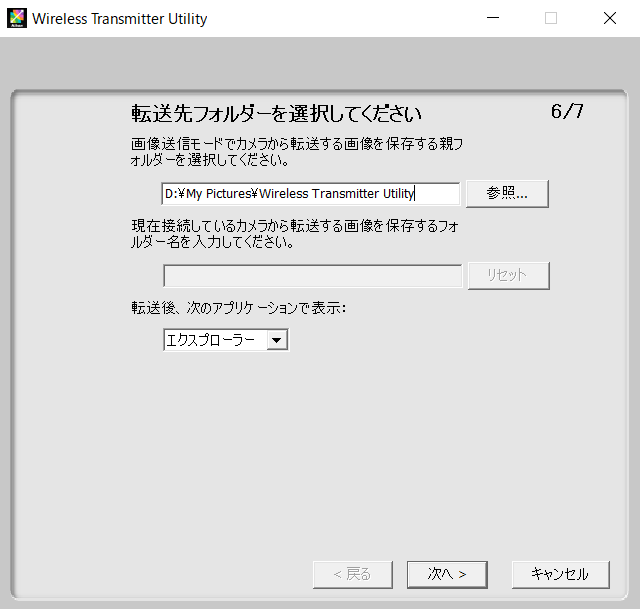

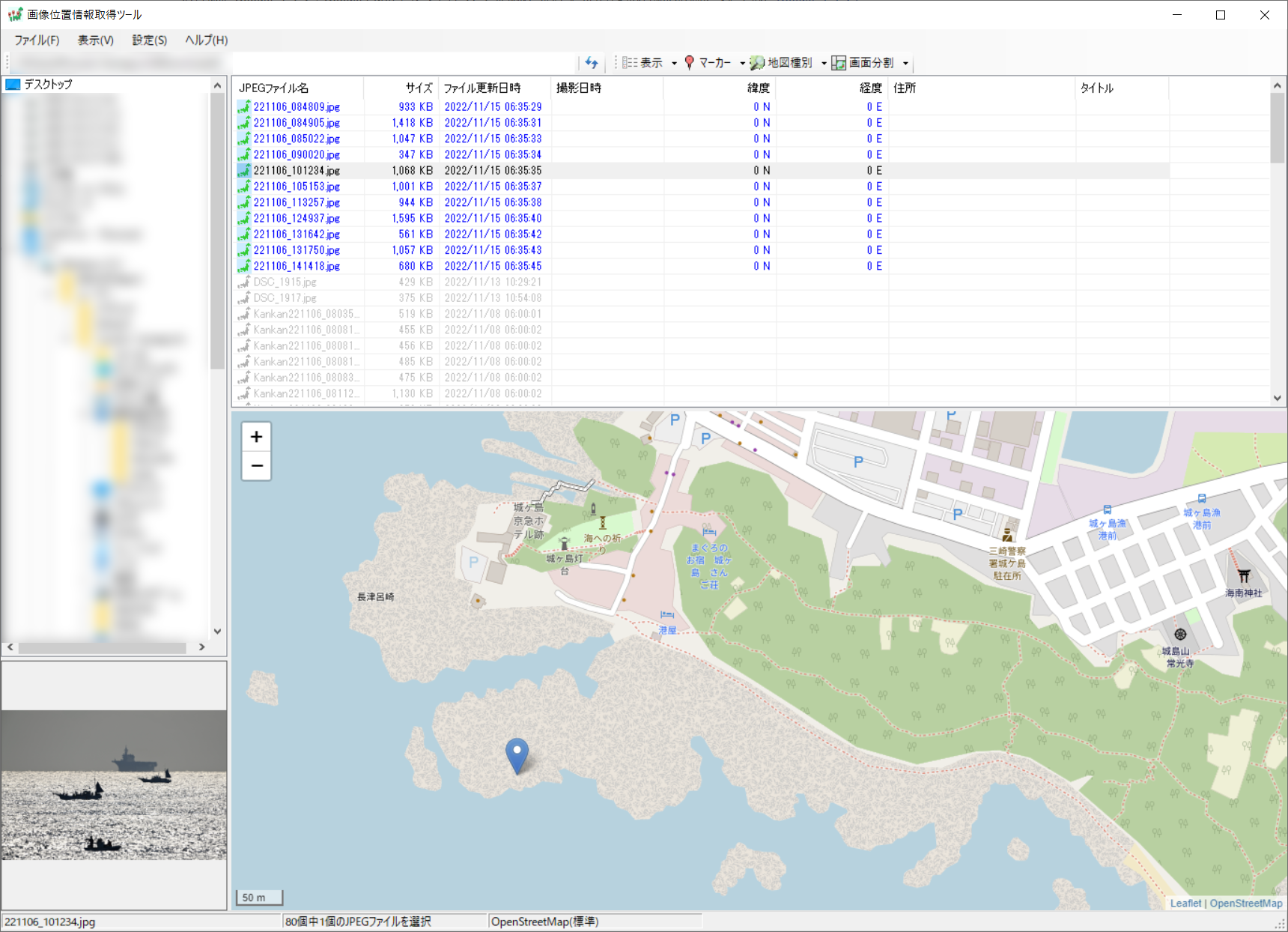

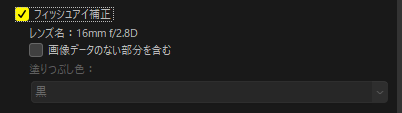

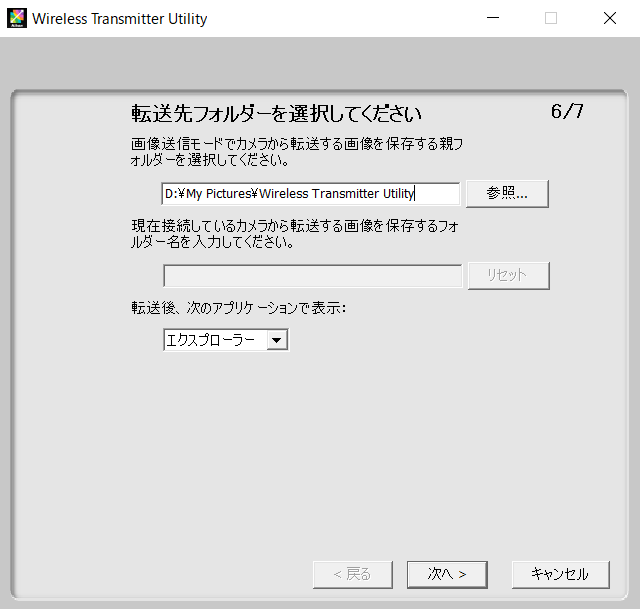

最後に、画像を転送するフォルダと、転送後の表示アプリケーションを選択します。

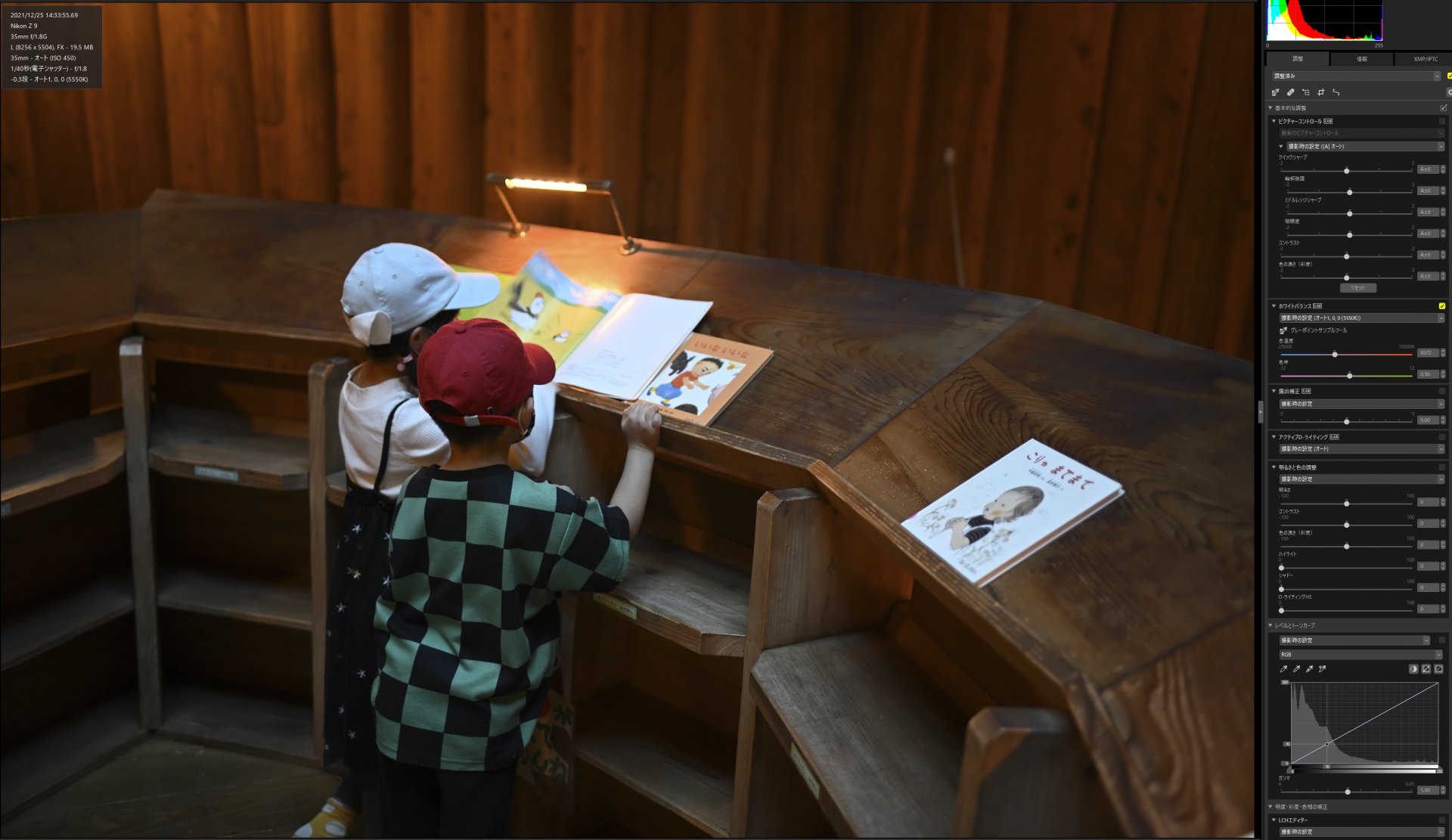

NX Studioを選択すると、転送するたびにNX Studioがアクティブになります。もしPCですぐに編集したい場合は、NX Studioに設定すると便利ですが、例えばインターバル撮影して常時転送の設定にした場合、転送されるたびにNX Studioの画面がアクティブになって、他の作業をPCで行いたい場合に、いちいちNX Studioがアクティブに画面で出るため、面倒です。

このため、うちの環境ではエクスプローラーに設定しました。

転送先フォルダと転送後表示設定を選択

転送先フォルダと転送後表示設定を選択

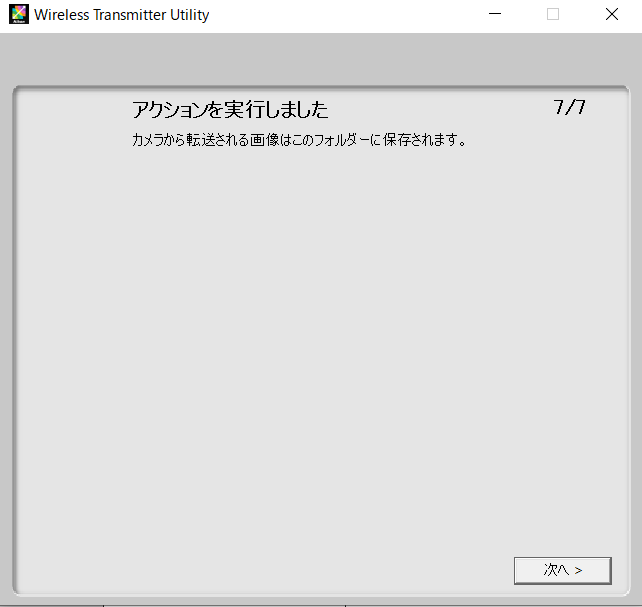

以上で設定は完了です。

あとは、Wireless Transmitter Utilityの画面を閉じても、PCが起動していれば、カメラの画像が転送されます。

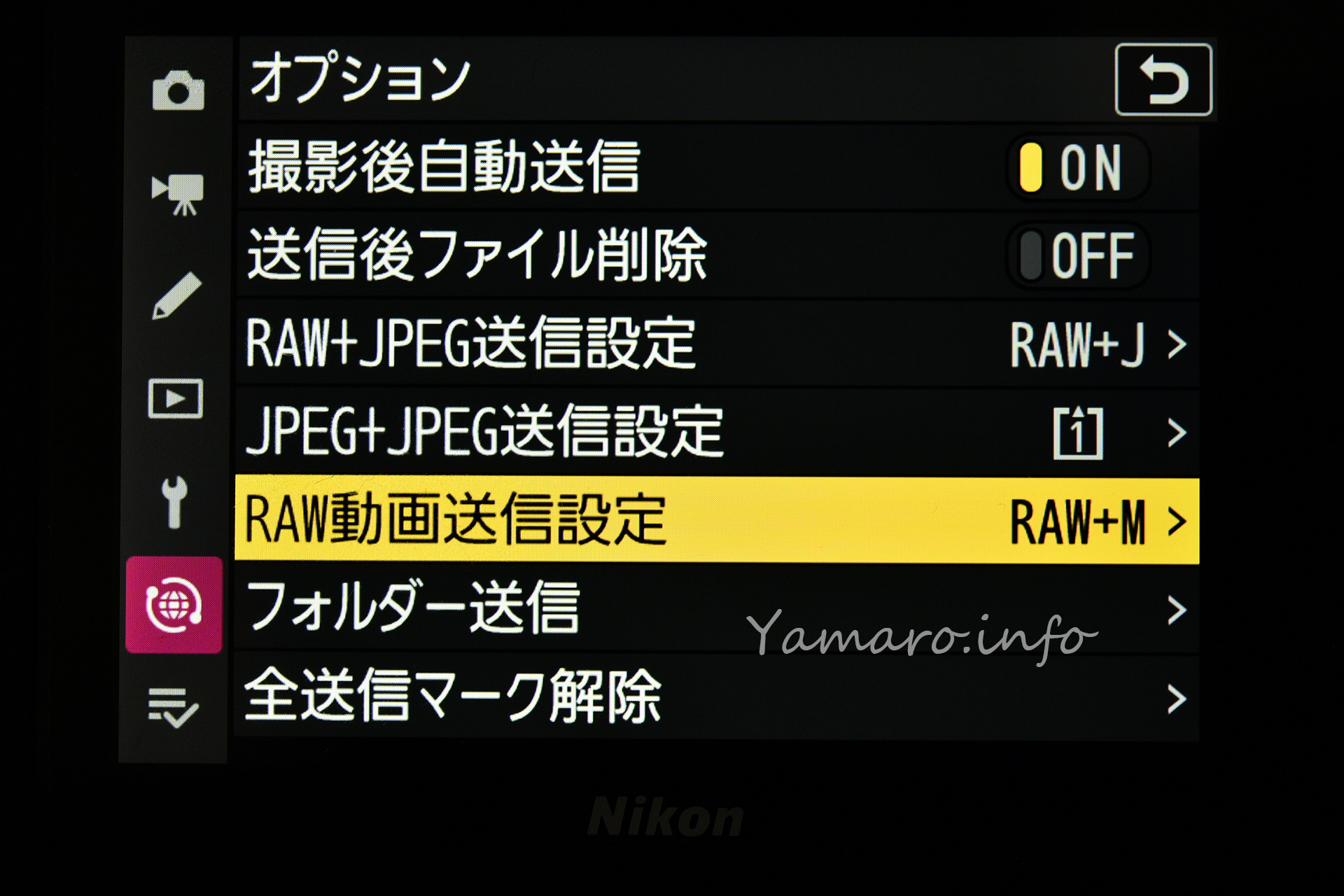

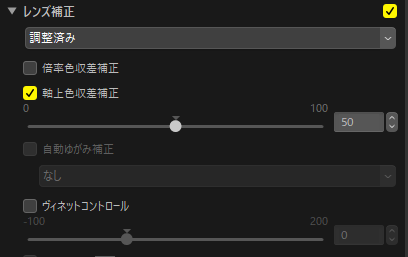

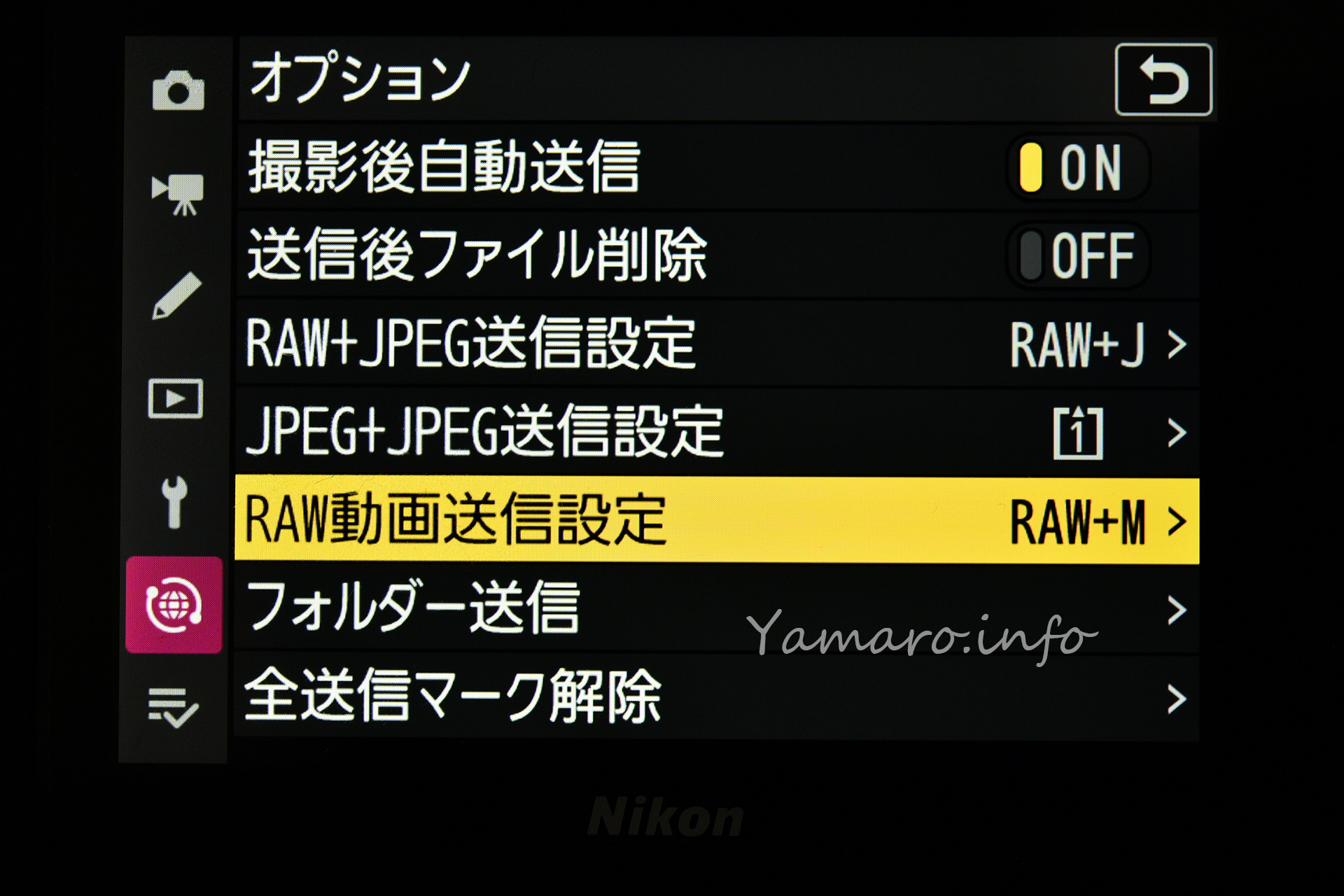

なお、カメラ側でオプションの項目に入ると、転送方法の設定が変更可能です。

「撮影後自動送信」をONにすると、取ったそばから自動的に転送されます。OFFでは、カメラ側で転送設定した画像のみ転送されます。

RAW+JPEG撮影で、JPEGファイルのみ転送するといった方法や、JPEG+JPEGの設定の場合は、2つのカードスロットのどちらか任意の方のみ転送もできたりもします。

便利ですね。

これがボディ単体で出来ないD850、何とかならんかねぇ。

画像の転送設定は色々変更できます

画像の転送設定は色々変更できます

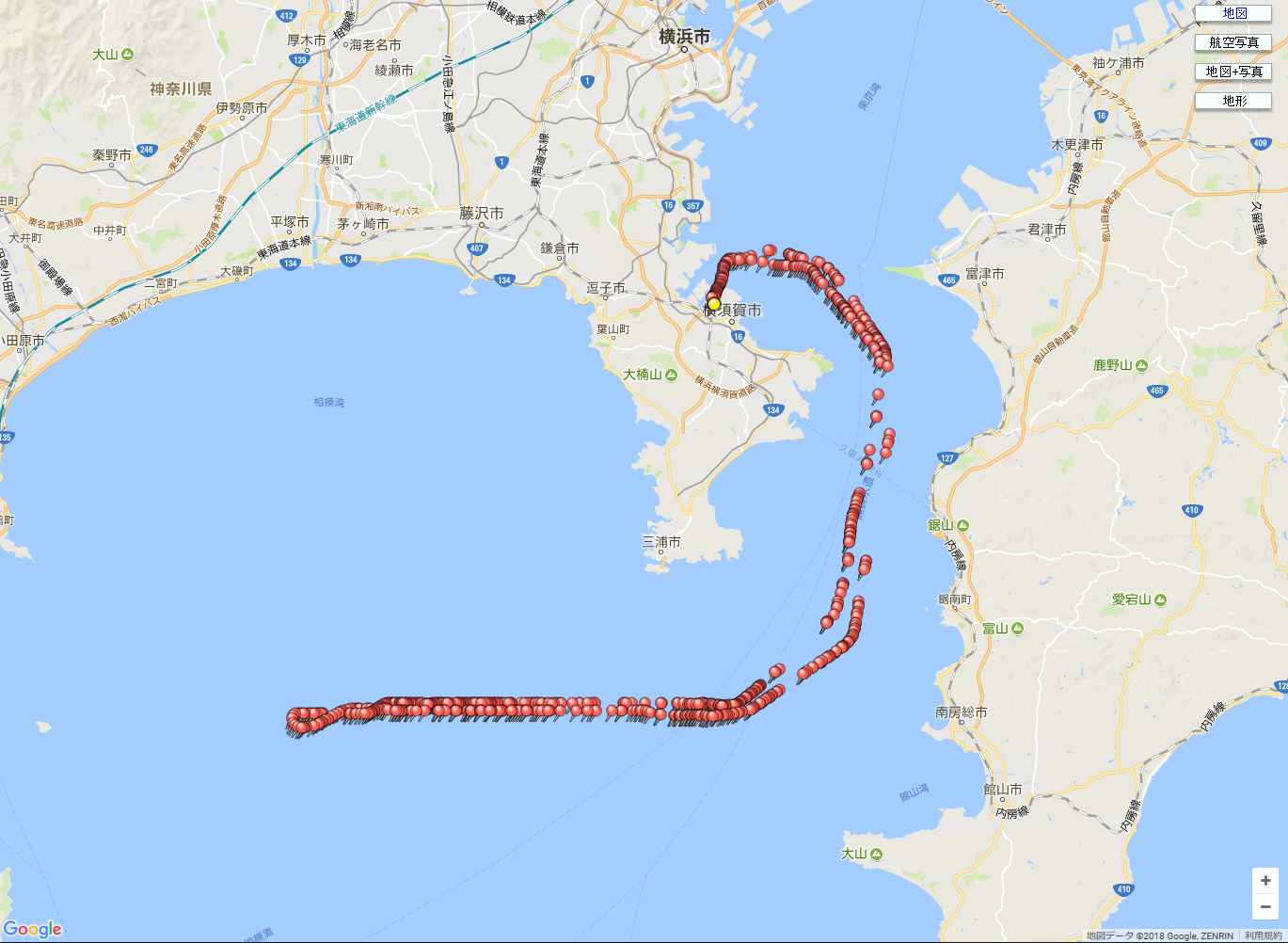

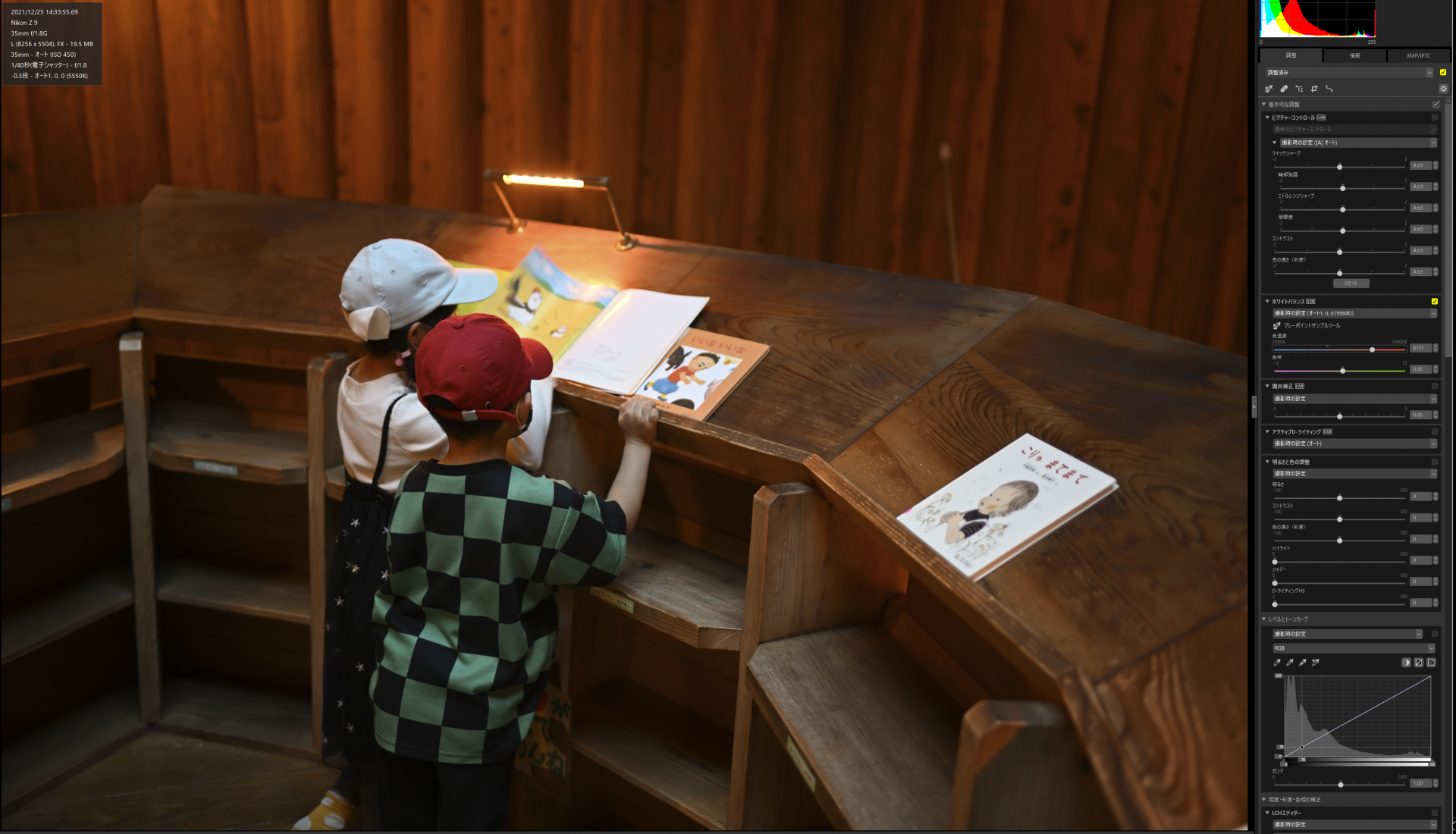

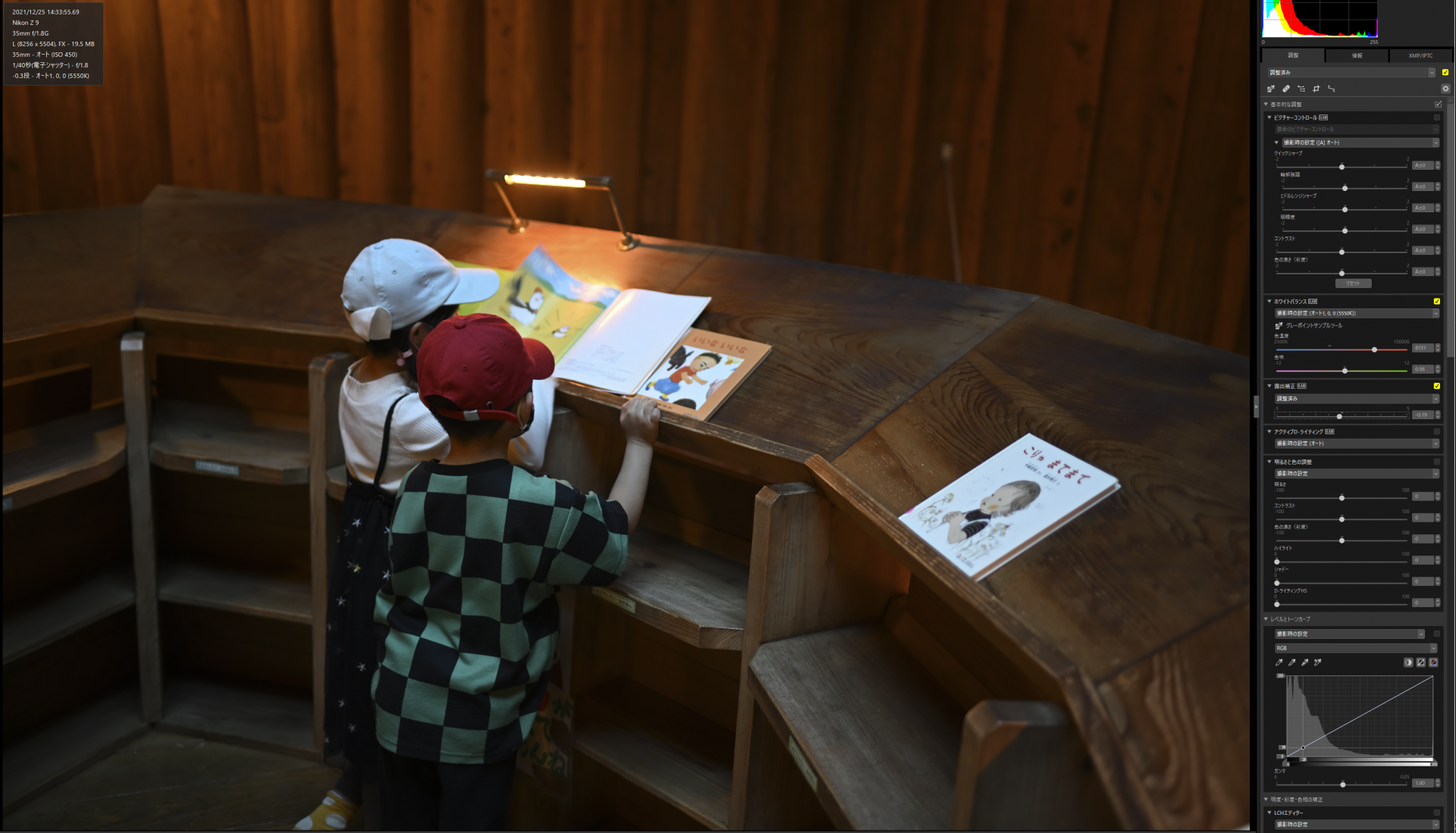

写真を撮ると、自動転送されるように設定すると、PCにデータがポンポン入ってきます。これは楽で良いです。家で物撮り、スタジオ撮影に便利ですね。

こうした便利機能が、Zボディはどの機種も使えるので、早く2台目のZボディがほしいところ。ワイヤレストランスミッターWT-7は中古でも高いですしね。