精密機器の梱包ケースとしておなじみのペリカンケース、仕事でも使っていたりしますが、本家のペリカンケースは何せ高価です。

もうちょっと安いもの、そんなにガチである必要もないのですが、とある用途に使いたくて、似たものを買ってみました。

Lykus(ライカス)というブランドのハードケースです。ペリカンケースと同様、耐衝撃、防水性に優れたケースとのことです。

ここまでガチなケースを求めていたわけではないけど、ガチではないケースも実際に中の緩衝スポンジなどを別途購入すると結構良い値段になってしまうので、だったらガチなケースにしてみようと思いました。

購入先はドローンのショップで、ケース自体もドローンの収納を目的にしているようですが、別にドローン専用ケースというわけではなく、それ以外の精密機器なんかも収納可能です。

開けると、中にはスポンジが詰まっています。

一見、ただの大きいスポンジが詰まっているだけに見えますが、押してみると、1cm程度の切れ目が入っていて、カッターナイフなど不要でカットが出来ます。また、スポンジは厚手の切れ目が入ったものが2段、一番下が切れ目のない薄手の緩衝スポンジ、という構成です。

なお、スポンジが傷んでしまったり、別の形状にカットしたい場合は、スポンジだけも別途購入可能です。

説明書には、入れるものより少し小さい程度にカットを、と書かれていましたので、入れるものを押し付けてだいたいの型の検討をつけたら、スポンジを押しながら切れ目をカットしていきます。

結構カットは大変ですが、間違ってカットしてしまうと買い直しになるので、慎重に行います。

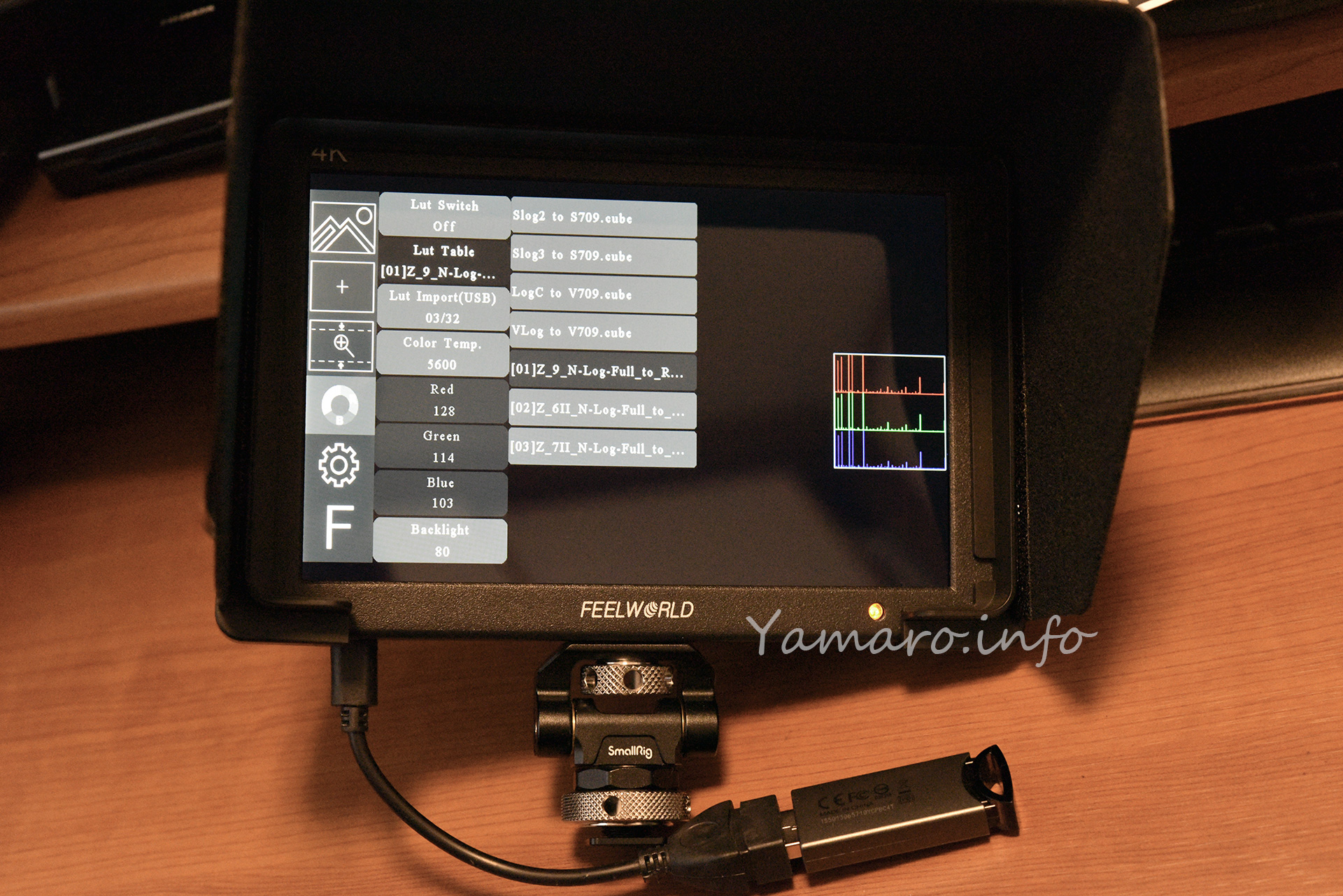

はい、目的はこれ。カメラ用のフィールドモニタ、FEELWORLD T7 Plusとバッテリ、ケーブルを収めたく、このケースを買いました。

フィールドモニタ、画面に傷つけたくないので、ちゃんと保管しなければなりませんが、何しろモニタはただの板なので、これを収納するってけっこう大変。

そこでハードケースの出番となりました。

ホームセンターで良いケースがないか探したけど、結局値段の割に…という感じだったので、ハードケースにしてみました。何だかそれっぽい感じに収まりましたね。

ケースは深さに余裕があるので、まだ開いている部分はモニタのアームなんかを収納したいと考えています。そのアームも、まだ買ってから開けてないな。そのうち紹介します。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f35553d.05446970.2f35553e.ef3d7b79/?me_id=1372430&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsorakara0925%2Fcabinet%2Fimgrc0091253802.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2dd6863c.7063da59.2dd6863d.d48cc39d/?me_id=1387551&item_id=10000153&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fishiinoya%2Fcabinet%2F09578990%2Fqe200.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d796621.aaa8f30d.2d796622.bfa88cbb/?me_id=1208050&item_id=10081773&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesupply%2Fcabinet%2Fproduct_t_3%2Fts256gusd300s-a_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)