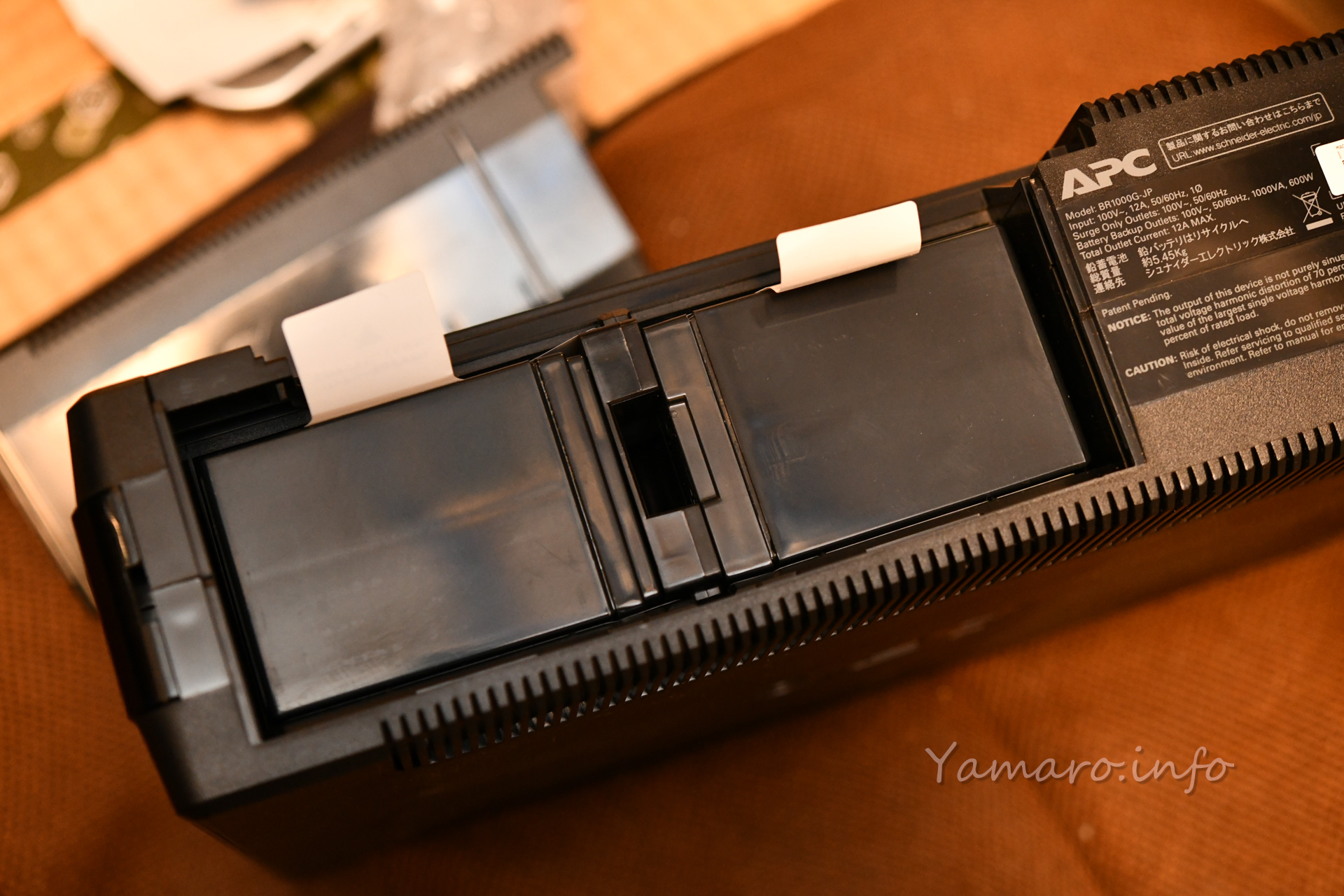

11年前にAPCのUPS(無停電電源装置)、RS 1000(BR1000G-JP)を導入、1度不具合で電源が入らなくなり、当時まだ保証期間内だったため新品交換となって以来、一度もバッテリ交換していません。8年近くバッテリは持ったように思いますが、ついに先日警告音とともに、セルフバッテリテストに失敗し、バッテリが御臨終しました。

ということでバッテリを購入することにします。このRS 1000は、公称型番とは別に製品型番としてBR1000G-JPという型式で、同じデザインのまま現行モデルがBR1000S-JPとなっています。

純正の交換バッテリはAPCRBC123Jという型式ですが、BR1000G-JPは生産終了から時間が経過しているため(中身はBR1000Gも現行のBR1000Sも同じ)に、交換バッテリはないよと言い張っていますが、実際はAPCRBC123Jが使用可能です。

とは言えこの純正バッテリは3万円近くするため、いつものように互換バッテリを探していましたが、ちょっと特殊な形状で、汎用バッテリをポン付けできる下位機種は違い、専用端子を使うバッテリとなっていて、互換品は限られています。どうせ中身は汎用の鉛バッテリなのに。

APCRBC123Jの互換品は、探したところ信頼性がありそうなのは、バッテリーストア.comの以下の商品のみ。

これとて2万円近くします。今回は楽天スーパーセールということもあり、勉強としてこの互換品をチョイス。もちろん自己責任ですよ。メーカーは10年超えのUPSは買い換えろと申しております。実際純正交換バッテリと新品UPSの価格はほとんど変わらないのです。

見た感じ、このバッテリは汎用の鉛バッテリを直列に2個接続しているように見えますね。先にバラして確認しても良かったけど、今回は互換バッテリを買ってみました。

やっぱり汎用バッテリを2個直列接続してるっぽく、シールで2つのバッテリと間に配線と端子をサンドウィッチして固定している構成です。

純正バッテリを外して互換バッテリと比較してみました

互換バッテリも純正品をバラしてシールのみ新品にしているっぽいです。ちなみに廃バッテリはバッテリー.comが無料回収しているようで、恐らく回収されたバッテリから端子部を外して別のバッテリに入れ替え、オリジナルのシールを貼っているっぽいですね。

互換バッテリを挿入。問題なく充電できているようです。

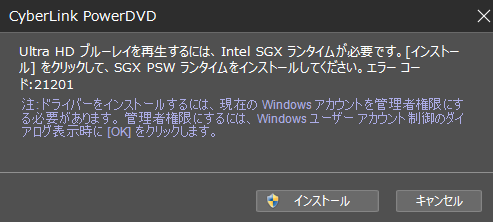

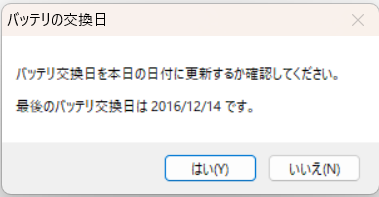

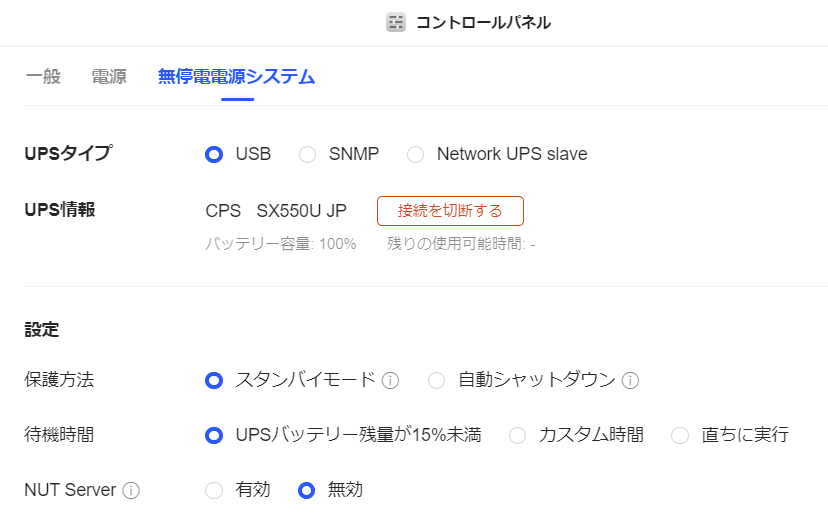

UPSの管理ソフトを立ち上げると…

なんと2016年12月14日にバッテリ交換、正確には一度このUPSは故障して保証で交換してもらっているので、その交換品のバッテリ交換使用開始日になっているのかな?

とにかく異常に長持ちですね。9年使えれば御の字です。

ところで取り外した純正バッテリAPCRBC123Jってどうなっているのか?

鉛バッテリは専門のリサイクル業者に引き取ってもらうとお金ももらえるので、バッテリー.comに送らずバラしてみます。

なるほど、やはり予想通り、中央にバッテリを直列につなぐハーネスが入ったスペーサーがあり、2つのバッテリでこれをサンドウィッチしてシールで固定しているっぽいですね。

GS YUASAバッテリーのPXL12072が2個入っていました。

調べると、同じバッテリだと1万円を超えるので、これが2個で純正のバッテリが高いのも納得です。が、枯れた技術の鉛バッテリ、リチウムイオンバッテリよりは安全なので、互換形状のバッテリも散々あります。

代表的なのはこちらですね。

これを2個買うとおおよそ6千円。1000VAのUPSだけにバッテリも容量が必要ですから、互換バッテリを使ったとしても、それなりに高くつくのは仕方ないですね。

今回はショップの互換品を買いましたが、次回は汎用バッテリ2つで代替できそうです。今回は勉強代ですね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d396f53.abaa8261.4d396f54.bd0ffeb2/?me_id=1397383&item_id=10001536&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekiyasukan%2Fcabinet%2F08188271%2F864-zhu.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)