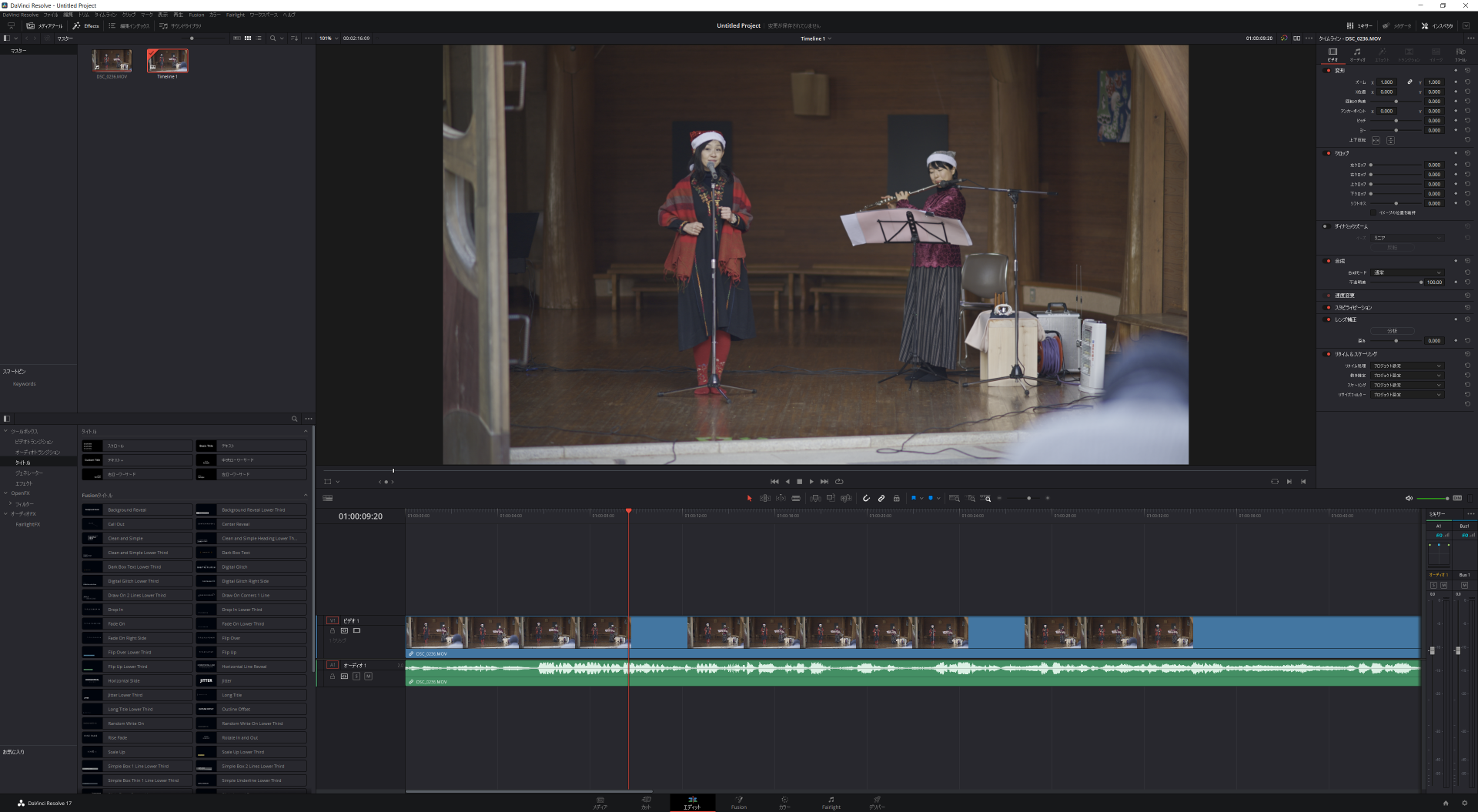

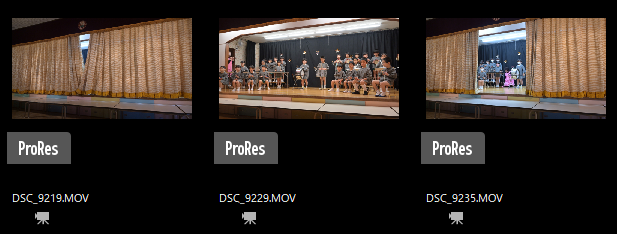

昨日は、朝から娘の小学校の音楽発表会があって、もちろん動画を撮ってきました。

今回は後ろの方は三脚使用可、ということで、Z 9にマンフロのビデオ雲台&三脚で撮ってきましたが、周りを見渡すと、もはやビデオカメラすら少数派、三脚据えて撮っている人は10人もいなかったような。もちろんごっつい三脚を使っているのは自分だけでした。ほとんどがスマホで撮影。

年に何回かしかない行事だもの、ビデオカメラなんて買わないよね。あるいは買うよりレンタルでも良いのかな、という感じになりますね。

音楽会のあとは、月曜日から入院する息子のPCR検査のため、入院先の病院へ移動。検査はすぐ終わるので、移動のほうが遥かに長い。神奈川県の病院なので、車移動で片道1時間半です。

帰ってきてから、音楽会の動画編集開始。

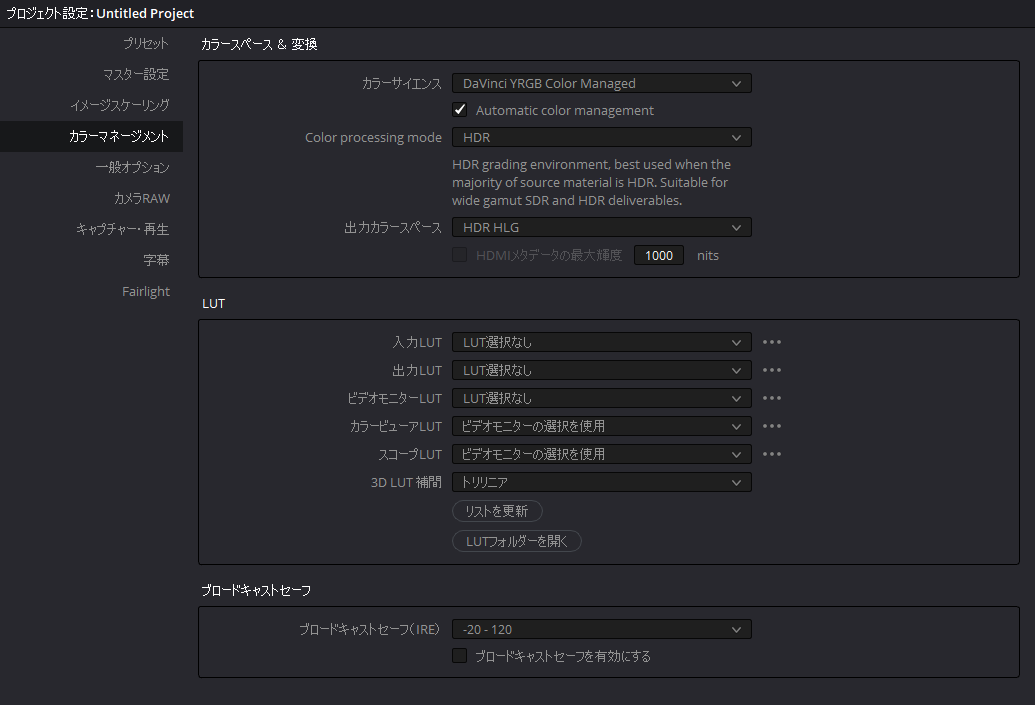

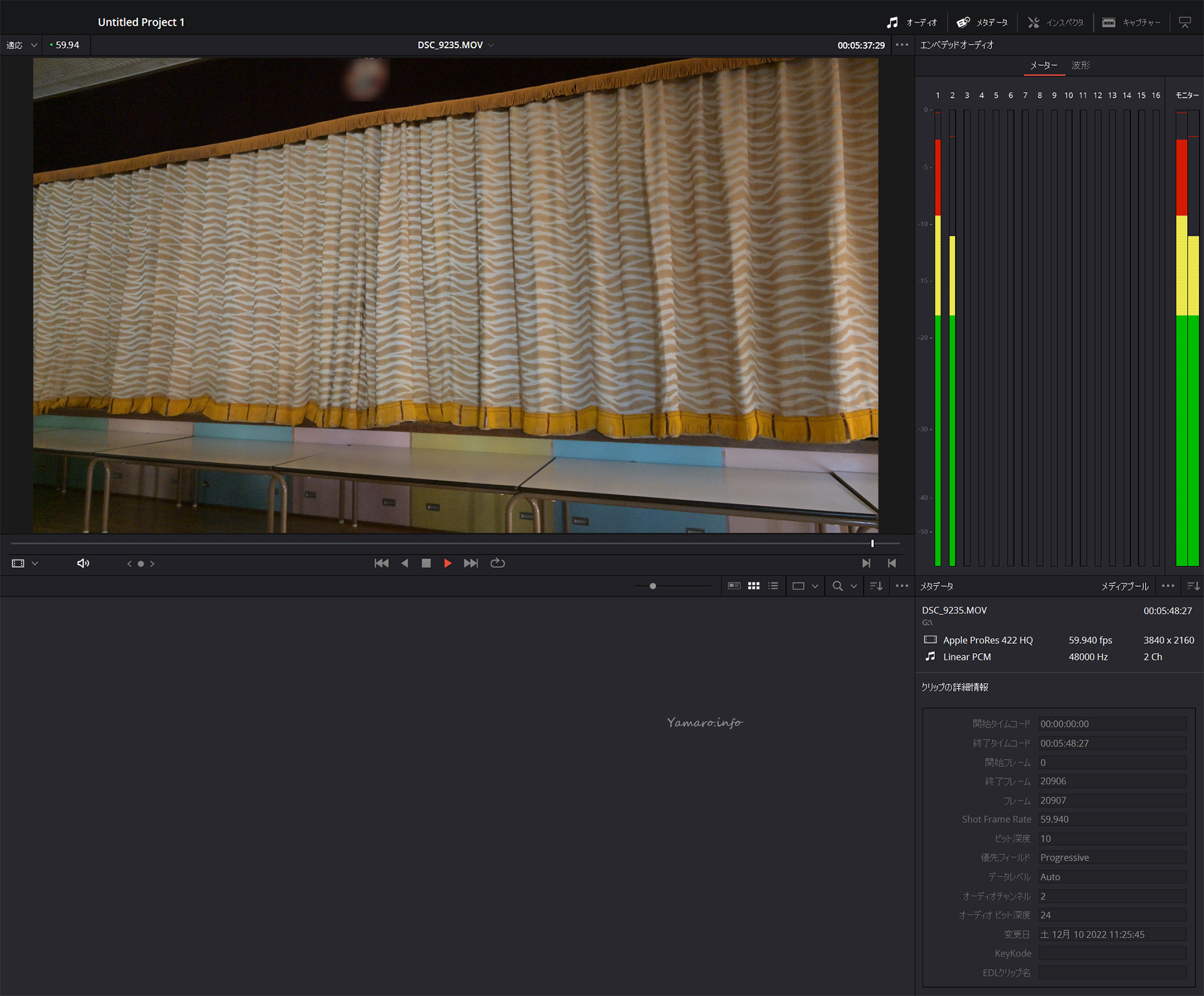

Davinci Resolve、少しづつ慣れてきました。

Davinci Resolveのノイズリダクションを使ってみた

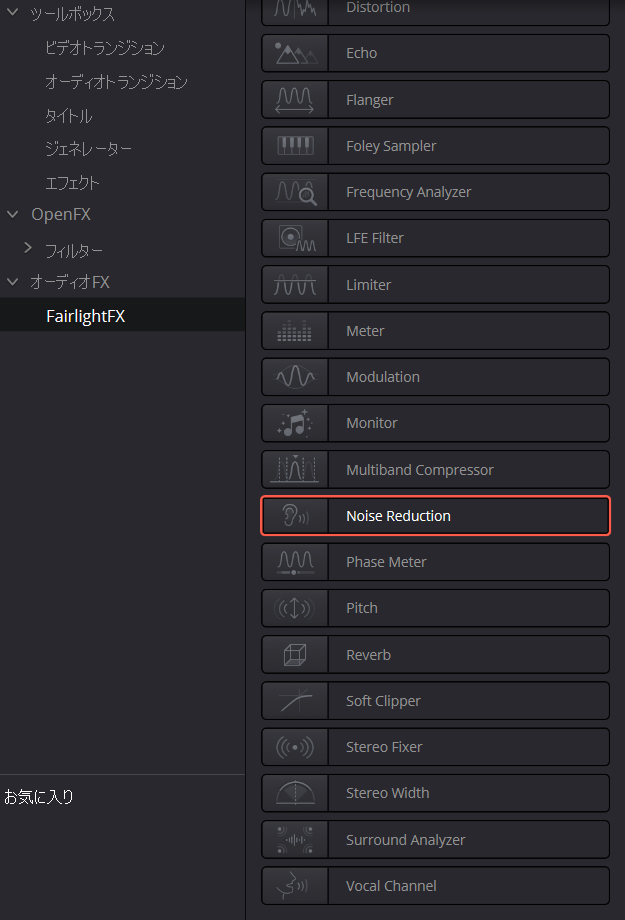

無料版でも相当多機能な動画編集が可能な、Davinci Resolveですが、映像だけでなく音声の編集能力も優れています。まだまだ使いこなせていませんが、今回使ってみたのはノイズリダクションです。

ノイズリダクション、カセットテープを現役で使っていた40代以上の世代であれば、DOLBY NR(ドルビーノイズリダクション)は聞いたことがある方は多いでしょう。私もDOLBY NRの最終版とも言える、DOLBY S NRを使っていました。もう30年近く前の話です。

カセットテープのノイズリダクションは、録音時に高音域を中心に、音声のダイナミックレンジを圧縮し録音、再生時に伸張することで、磁気テープの宿命であった「サー」というヒスノイズを低減させる機能でした。

今日、ノイズがほぼ無いデジタルオーディオが主流となって廃れてしまった機能ですが、デジタル音声であっても、シンセサイザーなどデジタルで合成する音声以外、生の音はアナログ、マイクから収録する場合はアナログ回路のノイズはゼロにはならないため、ノイズと無縁というわけには行きません。

今回、娘の音楽会は、観客席のやや遠方から、Nikon Z 9にオーディオテクニカのマイク、AT9941を使用しましたが、子どもたちのスピーチもマイク無しの生声だったので、後ろの方からは声自体が聞き取りづらい状況でした。

このため、録画データでも音声が小さく聞き取りづらい。Davinci Resolveの編集で、その部分の音声のボリュームを上げてみました。これが簡単に後から出来るのは、デジタル編集の良いところですが、単純に音量を上げたので、マイクアンプのノイズ自体もかなり目立つ結果に。

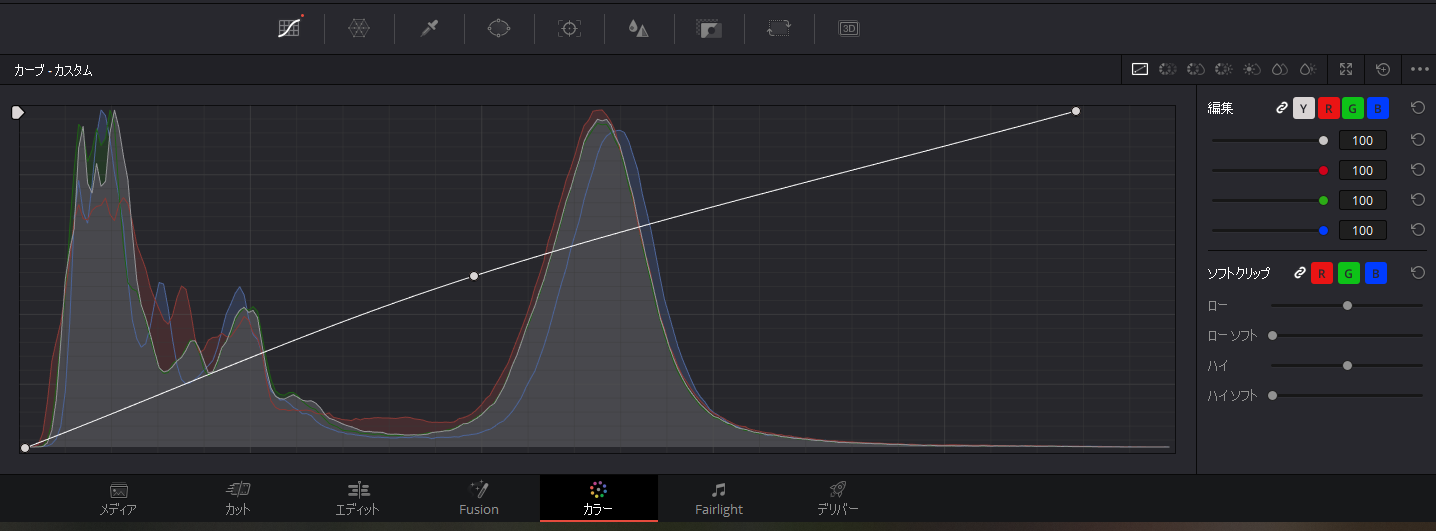

そこで、ノイズリダクションの登場です。カセットテープのノイズリダクションと違い、録音時の設定とは関係なく、こちらは音声を解析して、自動でノイズを低減してくれます。まさにデジタルならではです。

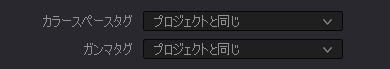

Davinci ResolveのオーディオFX>FairlightFXのメニューから「NoiseReduction」を該当部分の音声(波形で表示されている部分)にドラッグアンドドロップします。すると、下の画像のような調整画面が表示されます。

自動と手動が選べますが、自動を選択することで、概ねうまくいくようです。ただ自動を選択するだけ、これだけでノイズが低減できます。

試しに再生してみると、生徒の声はアップしたまま、マイクアンプの「サー」という残留ノイズが低減しました。これはすごい! ただし、若干音質は低下します。高音域は少しなまる印象です。とは言え、ノイズが残るよりは具合が良いため、この機能は結構使えそうですね。

ボリュームアップした部分と無加工の部分のつなぎもうまく行きました。

プライベートな動画なので、家族親族共有のみですが、昔と違い今はスマホがあるので、じぃじばぁば向けにも、今やYoutubeで配信(限定公開)出来るのが助かります。

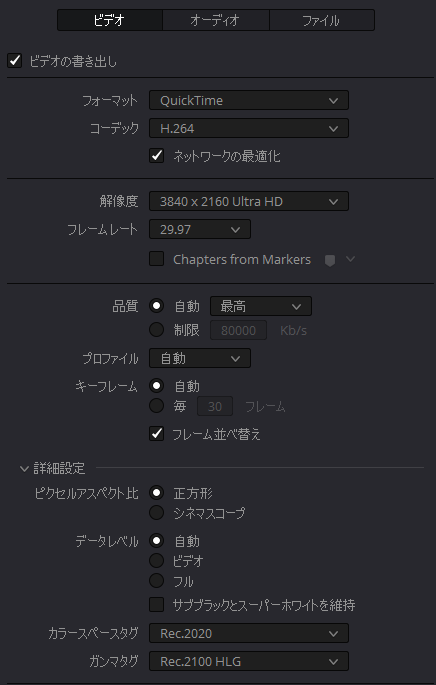

そして、ついでに10月の息子の運動会動画も編集しました。こちらは1時間の回しっぱなし動画を、不要な部分をカットし書き出し。

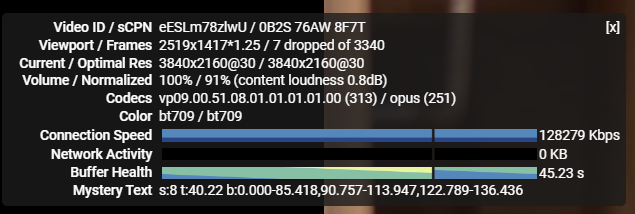

書き出した動画も、4K60pで100GB超え。Youtubeへのアップロードも結構かかりますね。

とりあえず年内の行事の動画は編集完了です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1934bd1b.2e569fee.1934bd1c.0115c6c3/?me_id=1217830&item_id=10754049&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Femedama%2Fcabinet%2F54%2F2142592886254_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)