自作PCの電源の話です。

ふと思い立って、電源容量足りているのかなと思って、PCの構成から必要な電源を割り出せるドスパラのページ を見てみると、最近入れたGPUのRadeon RX 7800XTが結構電力食いであることが判明。

うちのPCは、他にHDD3台、M.2 SSD2枚、BD-Rドライブ1台、USB3.0拡張ボード1枚と、割と電力は使っているようです。

実際のところ、今の750Wで容量は足りているから使えているわけですが、余裕はあまりないのと、使っているドスパラとENERMAXのコラボ電源750Wも、購入から5年以上経過している ので、リプレースを兼ねて電源容量UPすることにしました。選んだのがこちらです 。

ANTEC NE1000G M ATX 3.0

電源はここ何台か、ENERMAX を使っていたのですが、最近日本国内の販売代理店での扱いが休止(執筆2024年10月時点)となっていて、以前ほどの勢いはないようですね。価格コムに書かれていた情報 で、中身がSeasonicの80Plus Platinumを謳っている電源と同じらしいということです。

そういや確かに着脱式コネクタの辺りのデザイン、確かにSeasonicの電源と似てるんですよね。OEM製造元が同じ、なるほどです。

1000Wはやや過剰かもしれませんが、電源の負荷率を下げるという点で、今回1000Wをチョイス。1000Wだとフル出力なら電子レンジ並みですが、実際にはフル稼働させてもせいぜい500Wと見積もってはいます。

ANTEC NE1000G M ATX 3.0 Amazonで購入しても日本正規代理店のリンクスの10年保証シール付きでした

交換中、PCデスク周辺の埃がすごいことに気づき、その掃除もし始めたので、思いのほか交換に(というより掃除に)時間がかかりました。

最近のトレンドなのか、全ケーブルが着脱式に ケーブル地獄!CPUとマザボ電源くらいは直出しで良いと思うんだけど…

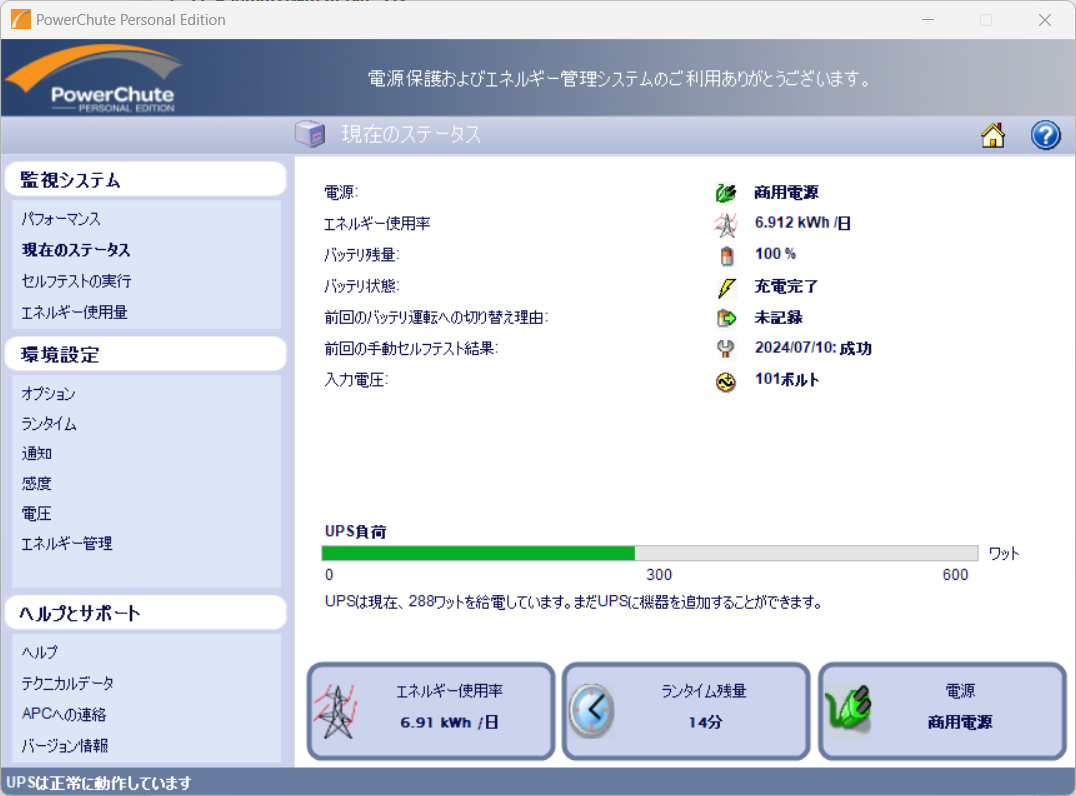

無事PCも起動、UPSで消費電力が見られるのですが、ベンチマークソフトをぶん回しても、300Wも消費していないようです。しかもこれはディスプレイ込みの消費電力です。つまり、元々そこそこ余裕はあったわけで、850W電源でも良かったかもですね 。まあ余裕があるに越したことはないということで。

CPUフル稼働させた状態でも、ディスプレイの電源込で300Wも消費していないのね…

そもそも繋いでいるUPS(APC RS1000)、1000VAで出力は600Wまでなので、仮に電源がフル出力状態ならUPSの供給能力が足りないですね…。まあ実際に600Wどころか300Wも使っていないですけど。

意外と長いATX電源の歴史

1995年にIntelがATX規格を制定して以来、現在に至るまで長い事使われています。

自作PCをやっていると、CPUやメモリ、ストレージはこの四半世紀でどんどん規格が変わっていきましたが、電源だけはATX電源の規格はほぼ変わらず、追加されたもの(SATA電源, PCIe6or8ピン, 12VHPWR)と消えていったもの(FDD4ピン,ペリフェラル4ピン←まだコネクタは電源に付属しているけどもう使わないでしょう)はあれど、中身は大きく変わっていなくて、壊れなければ長く使えるものでもあります。

その昔、20世紀と21世紀の狭間くらいの自作PCでは、ケースを買うと電源が付属するのは当たり前でした。このため、あえて単体で電源を買おうとするのは、品質と安定性を求める人とか、周辺機器を多くつないでいる人が多く、だいたいはケース付属のどこの馬の骨ともわからないメーカーの電源を使っていました。

2008年11月に買った自作PCパーツ、懐かしい。電源はENERMAX EMD425AWTでたったの425W!

そしてActive PFC回路搭載(これによりずいぶん安定した電源が増えた)がトレンドになり、灰色の地味なケースから装飾が施されたりFANが光ったり、着脱式ケーブルが主流になり、と変わってきましたが、箱の規格は変わらないので、ちゃんとどのケースにも収まります。

2008年11月に買った電源はたったの425W!今の半分以下です。この頃はグラボを使わずオンボードで頑張っていたと思うので(Radeon HD3300のオンボード)、消費電力は少なかったですね。

どこそこのメーカーの電源は品質が良いだのFANが静かだのコスパがいいだの、昔はいろいろ言われましたが、今はどこのメーカーのを買っても安定してますね。