35mmフィルムは今でもNikon COOLSCAN Vを使っていますが、中判フィルムはEPSONGT-X970を使用しています。これは現行のGT-X980の1世代前の機種ですが、性能的にはほぼ同じで、透過原稿の光源が、前者はCCFL(冷陰極管)なのに対し、後者は基本的にウォームアップがいらないLEDとなっています。

さて、今年に入って、OSの入れ直しをした際に、スキャナのキャリブレーションのファイルも消してしまったので、改めてキャリブレーションを行ってみました。

x–riteのi1 Profilerでスキャナをキャリブレーション

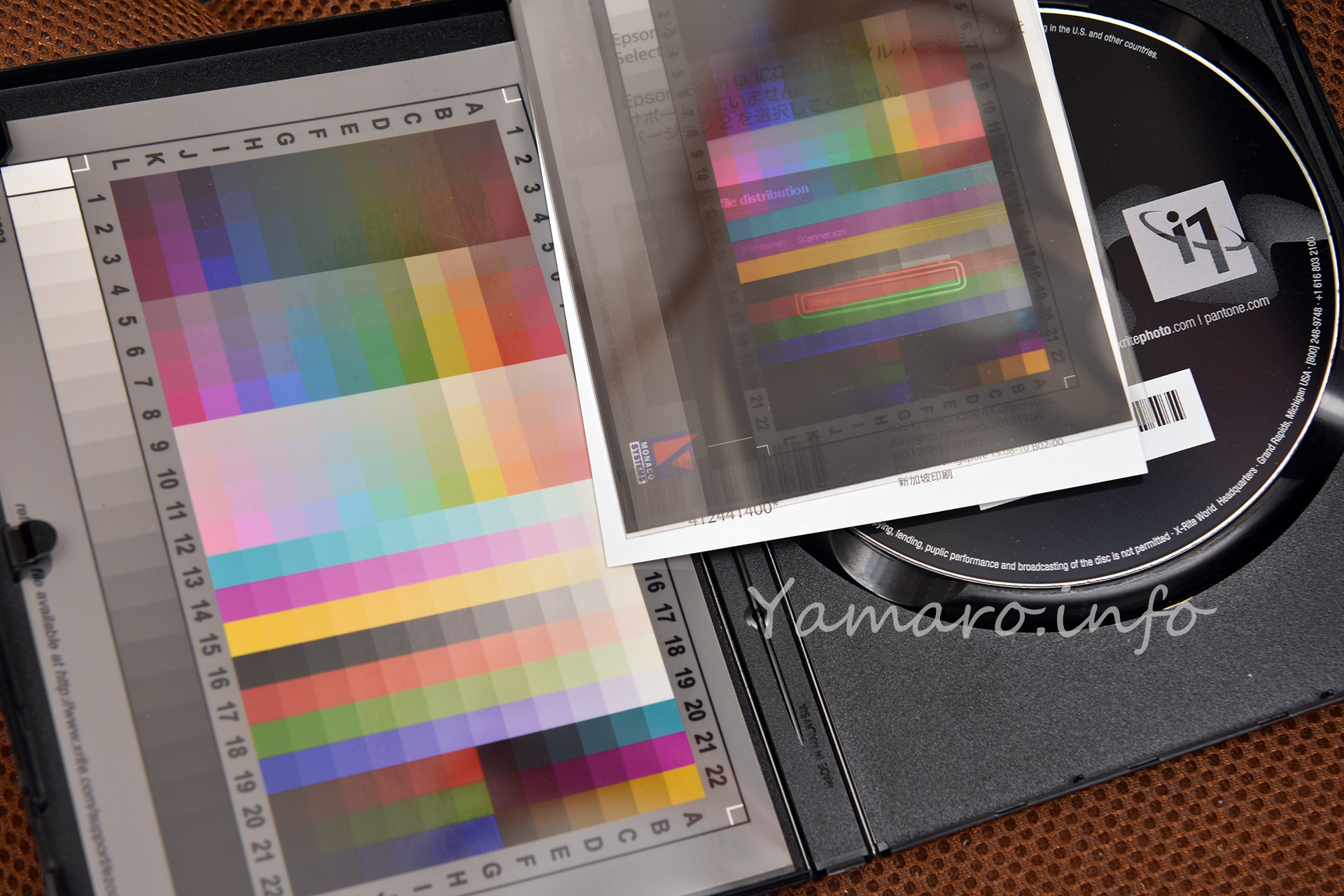

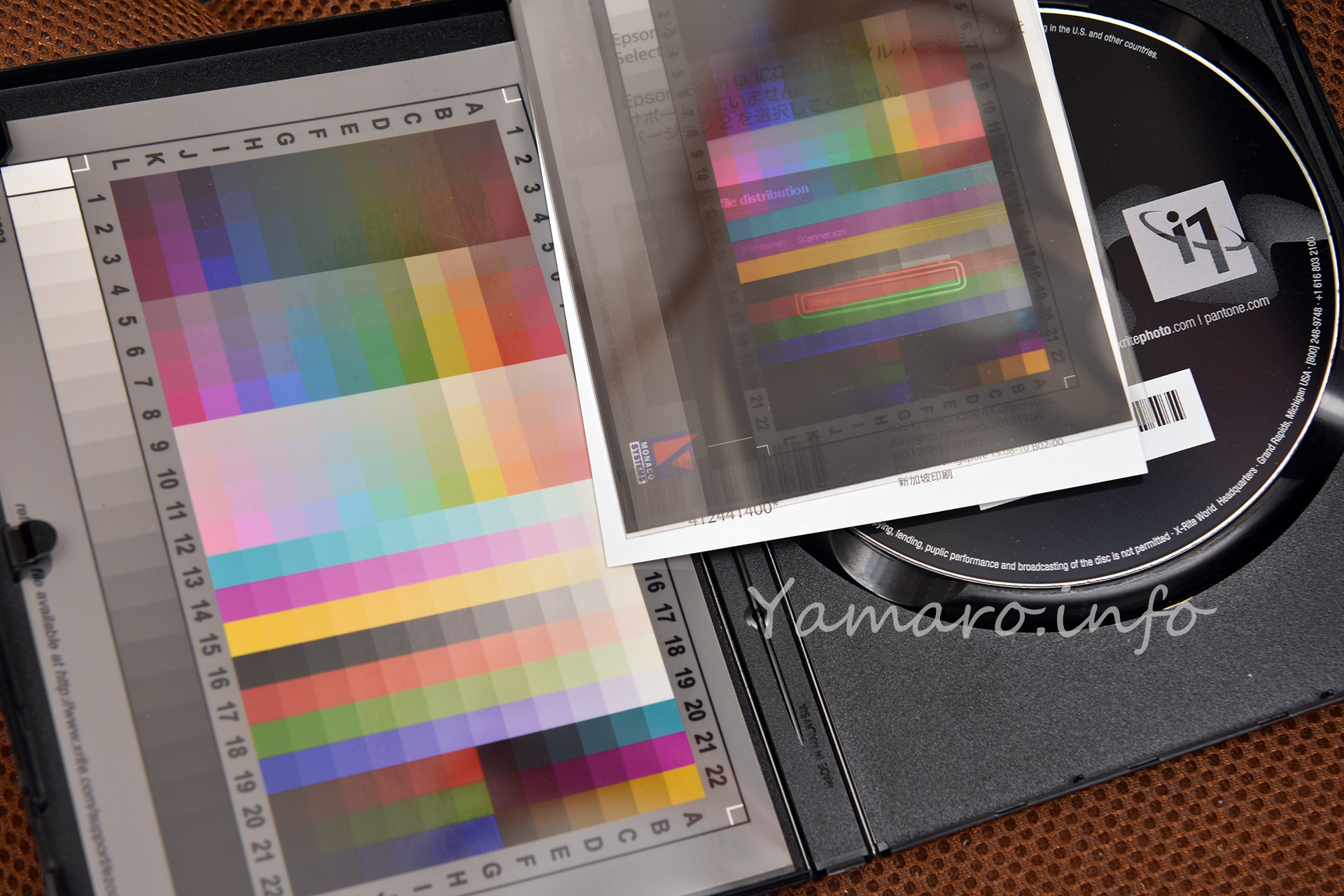

x–riteのi1 ProfilerでスキャナをキャリブレーションEPSON GT-X970や、現行のX980には、スキャナのキャリブレーション用に、i1Scanner(i1 Profilerに統合)が付属していて、透過原稿と反射原稿用のキャリブレーションシートが添付されています。

これを無補正でスキャンし、i1 Profilerでプロファイルを作成します。やり方は、2014年のアサブロに掲載していますのでご参考に。

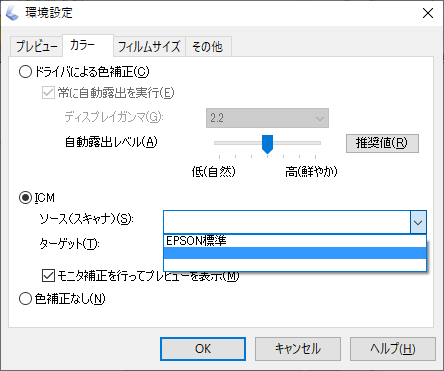

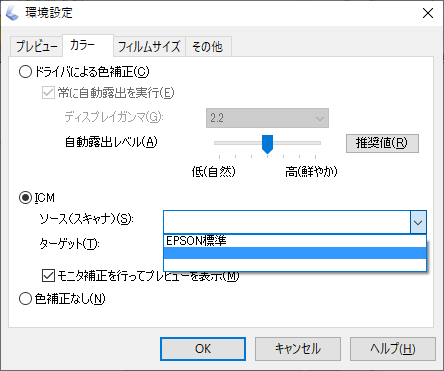

ところが今回、作成したプロファイルをEPSON Scanの環境設定で設定しようとしたところ、こんなトラブルが出てしまいました。

プロファイルを設定できるが、真っ白になっている

プロファイルを設定できるが、真っ白になっているご覧の通り、「EPSON標準」以外のプロファイルが、選べるけど真っ白の表示で、何が選択されているかがわからない!

プロファイルは、i1 ProfilerでICC Ver2で作成(EPSON ScanはVer4プロファイル非対応なので)しているし、特にデフォルトの設定項目からはいじっていません。

何度かやり直しても同じで、i1 Profilerの再インストールを行ってもダメでした。EPSON Scanもインストールし直したけど、改善せず。

もちろん、ICCファイルには英語名のファイル名で保存していますし、それほど長い名称もつけていません。

ここ2,3日、それで格闘し、どうにも改善しないので、EPSONのサポートに連絡しました。しかし、返事としては、

お問い合わせいただきました件でございますは、誠に恐れ入りますが、お知らせの内容から、弊社よりご対応方法などをご案内することが難しい状況でございます。

つきましては、対応OSなどにつきまして、一度エックスライト社へご確認くださいますようお願い申し上げます。

とのことでした。

なんだかたらい回しにされそうな予感…。

今一度x-riteのHPを確認したところ、起動時バージョンチェックされてはいますが、そこに引っかからなかった新しいバージョン(i1 Profiler Ver3.3.1)が9月8日付で公開されていました。(それまでインストールされていたのはVer3.3.0)

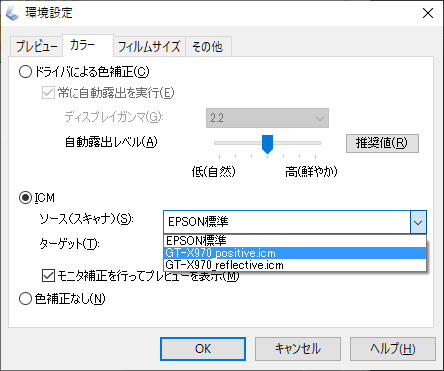

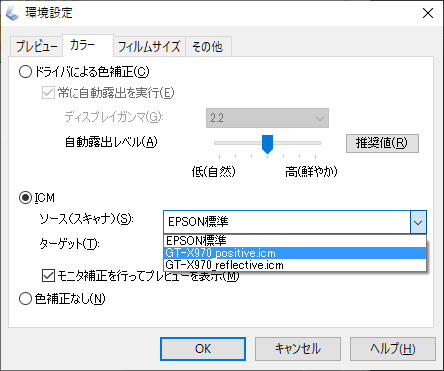

試しにこれ(Ver3.3.1)をインストールして、プロファイルを作成したところ…

i1 Profiler Ver3.3.1で作成したプロファイルは表示された

i1 Profiler Ver3.3.1で作成したプロファイルは表示された今度はちゃんとプロファイルが表示できました! ということは、やはりi1 Profiler側の問題ということか…。

以前は旧バージョンのi1 Profilerで作成したものでも、ちゃんとキャリブレーションしたプロファイルは表示されていたので、思うに、Windows 10のVer2004が悪さしていないか?とも考えられます。

いずれにしろ、i1 ProfilerのVer3.3.1で我が家の環境では解決したので、同様の事象が発生している環境では、Ver3.3.1以降を試してみてはいかがでしょうか?

x-riteはi1 Profilerのバージョンアップは割と頻繁にしてくれるので、バグフィックスしてくれるという点では助かりますが、検索で旧バージョンばかり出てきてしまい、HPも見づらいのが難点ですね…。

今やフィルム専用スキャナは海外のごく一部に残るのみ、国産ではフラットベットスキャナではEPSON GT-X980かX830くらいでしょうか。Canonもフラットベットスキャナは1機種のみで、フィルムスキャンできるものは販売終了してしまいました。需要がないのでしょうね。

若者の間でフィルムが流行っているとか聞きますが、スキャンはお店にお願いして、中にはネガはいらないなんて人もいるようで…。何のためのフィルムなんだろうか?

本気でスキャンやっている人は少ないのでしょうね。