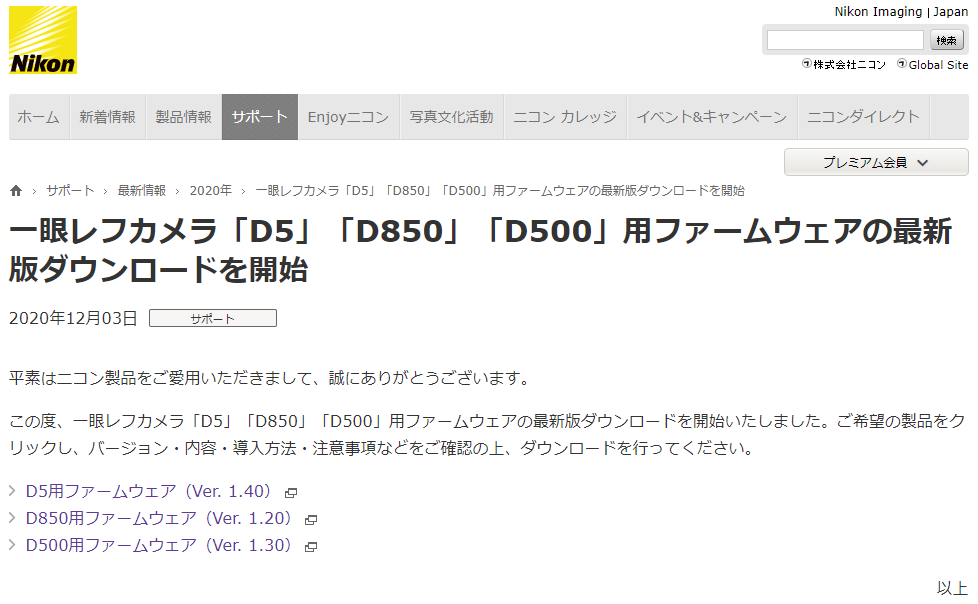

表題の通り、Nikon D5, D850, D500のCFexpressカードに対応するファームウェアを発表しました。

CFexpress対応の発表が2019年2月だったので、実に1年10ヶ月近くも経過しての対応となりました。

CFexpress Type Bカードは、規格上、従来のXQDカードの約2倍の転送速度に対応しています。

XQDは、PCIexpress Gen1または2で、Gen2では1レーン500MB/s(XQD対応カメラはほとんどが1レーンと思われます)、2レーン1000MB/sです。

CFexpressはGen3に対応し、2レーンで2000MB/sとなっています。規格上8レーンまで対応するので、今後のさらなる高速化が期待できるわけです。

ただし、Nikon D5, D850, D500登場時は、まだCFexpress企画は策定中の段階だったので、カメラ側もGen3には非対応です。

よって、F/WアップデートでCFexpress対応になったとしても、書き込み速度はXQDカードとほぼ変わらないことには留意しましょう。

形状的にXQDとCFexpress Type Bカードが同じなのは、互換性に留意した結果でしょうね。CFastを一時期採用していたCanonのカメラは、残念ながらこうした互換性の恩恵は受けられない事になりましたが、CFastは産業用機器にも採用されているため、カードがすぐに無くなることはないでしょう。

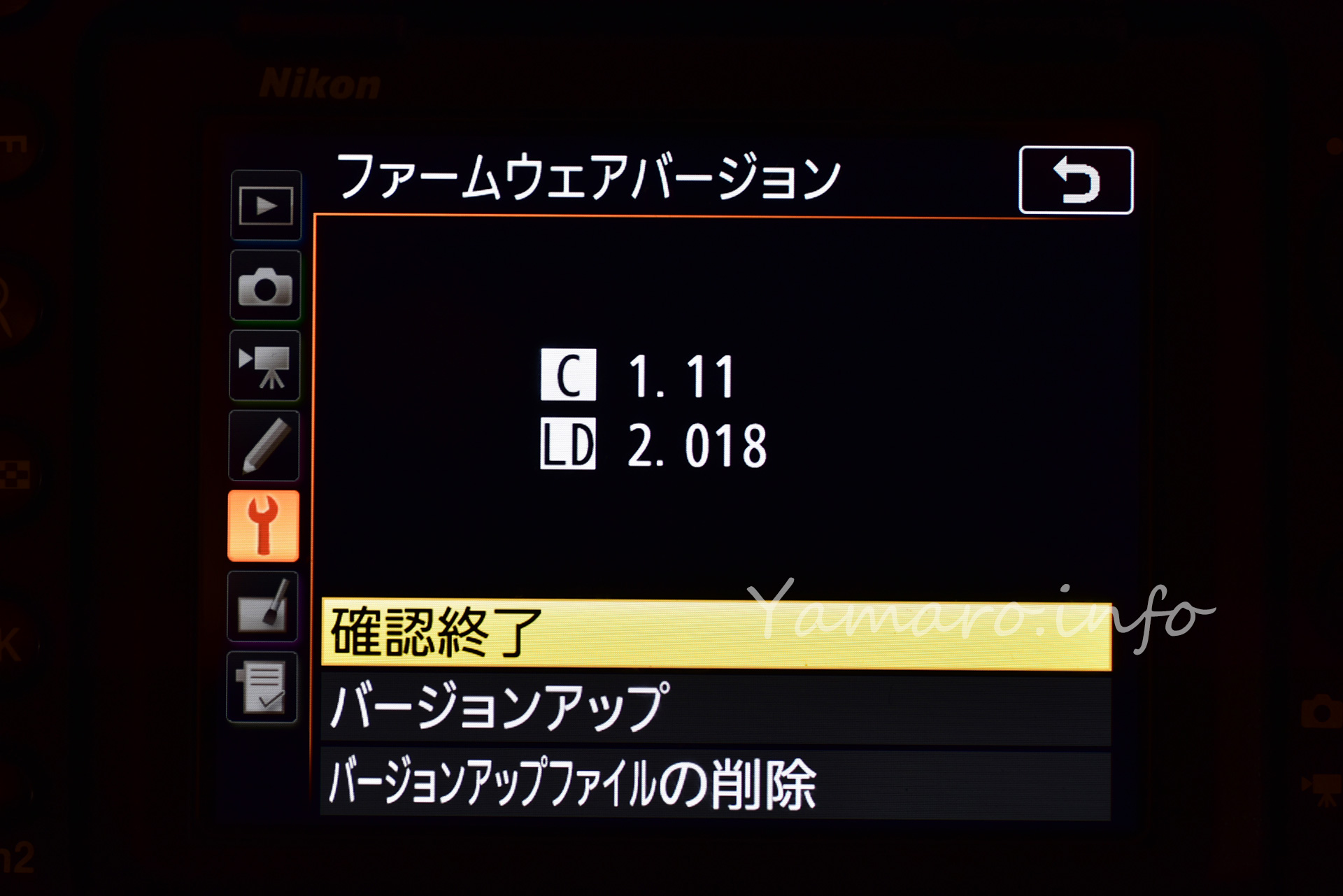

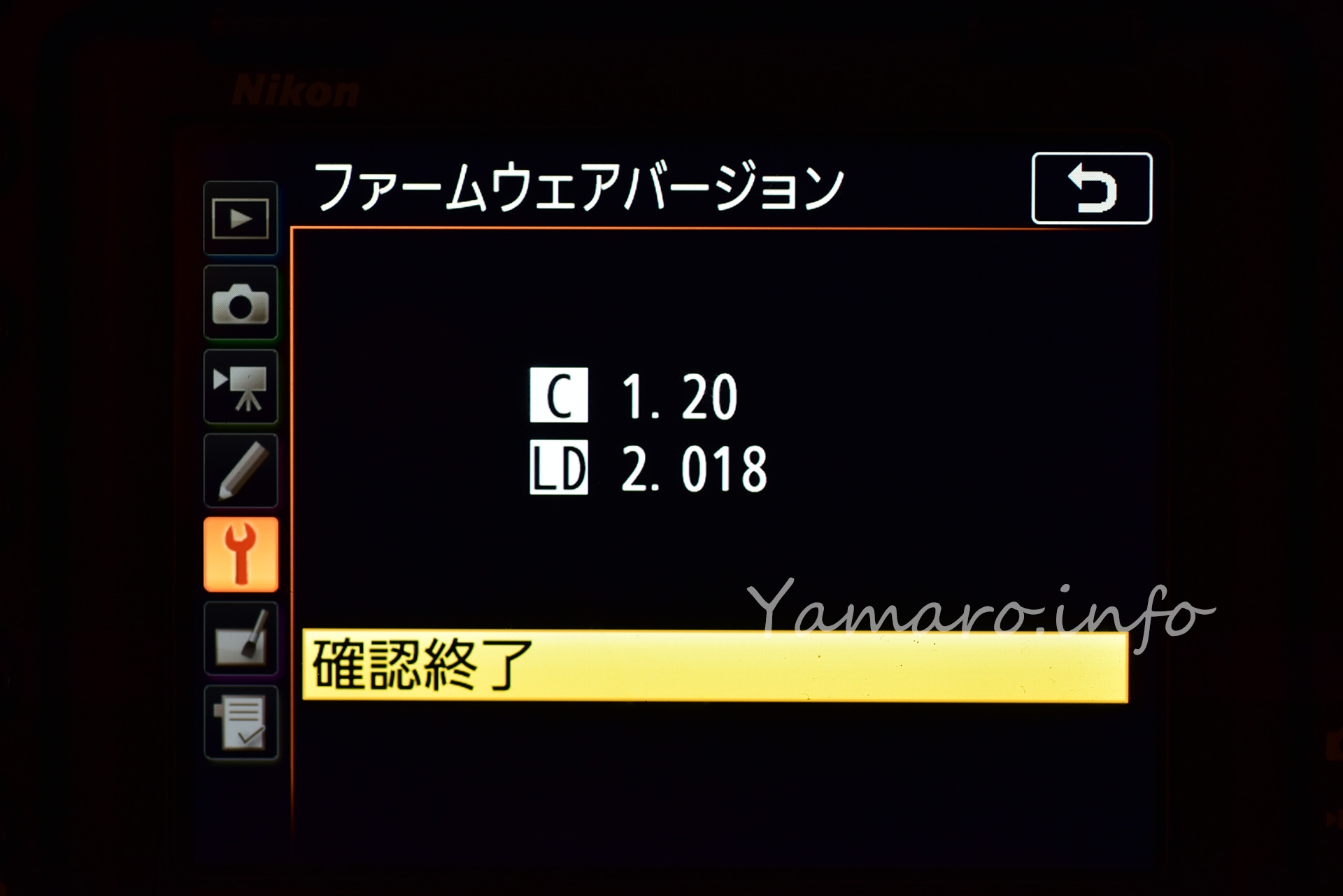

さっそくD850もアップデートしてみました。

ちなみにD850の場合、アップデート内容はCFexpress対応以外にも、多くの修正が入っているようです。

[1]CFexpress カード(Type B)に対応しました。

※詳細は、ニコンの各地域・国のサポートページを参照してください。[2]カスタムメニューのb6[中央部重点測光範囲]の初期値をφ8mmからφ12mmに変更しました。

[3]以下の現象を修正致しました。

-非CPUレンズを装着し、[セットアップメニュー]の[レンズ情報手動設定]にて焦点距離と開放絞り値を登録して、[静止画撮影メニュー]の[サイレント撮影(静止画Lv)]にて[する(モード2)]を選択した場合、レンズの絞り環を開放絞り値に合わせても、レンズの種類によっては画像モニター上のF値表示および撮影したExif情報のF値が正しく表示されない。

-動画ライブビュー時に外部レコーダーへHDMI出力した際、カメラの画像モニターの音声レベルインジケーターと外部レコーダーの音声レベルインジケーターのRとLの表示が逆の動きとなっている。

-サイレント撮影時に、以下の条件をすべて満たす時に、画面の一部が暗くなる場合がある。

▹[静止画撮影メニュー]>[サイレント撮影(静止画Lv)]>[する(モード1)]

▹レリーズモード:低速連続撮影(CL)

▹[カスタムメニュー]>d1[低速連続撮影速度]>[2コマ/秒]

-VRレンズ装着時に、以下の条件をすべて満たす時にカメラが作動しない。

▹静止画ライブビュー撮影

▹シャッタースピード:1.3秒以上

▹[静止画撮影メニュー]>[長秒時ノイズ低減]>[する]

▹[静止画撮影メニュー]>[HDR(ハイダイナミックレンジ)]>[HDRモード]>[する(連続)]もしくは[する(1回)]

▹レンズのVR(手ブレ補正)スイッチ:ON

発売から3,4年経過したカメラが、大幅アップデートしてくれるのはありがたいですね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cde0cf1.c226411d.1cde0cf2.eda19c3f/?me_id=1275375&item_id=10022747&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyaotomi%2Fcabinet%2Fitem0010%2F25914.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)