はい、今年度初カメラです。もとい、今年初カメラですね。

2017年12月に、Twitterのフォロワーさんより安く譲っていただいたGX7MK2も導入から3年半経過しました。普段持ちのサブ機は、割とテンポよく入れ替えていますが、ここまで長く使うのは久しぶりです。

それだけデジタルカメラも熟成してきて、進歩もゆっくりになってきたとも言えます。

また2018年2月には後継のGX7MK3が発売されて早3年、当初はあまり代わり映えしないモデルチェンジで、特に気にしていなかったのですが、一向に後継機のアナウンスも噂もなく、まさかこのまま消えてしまうのでは…と思っていたら、やっぱり後継機はなく生産完了表示となったのがこの3月、気に入っているシリーズなので、在庫が亡くならないうちに入れ替えることに。

今回は展示機のアウトレット品でした。打痕とかあるけど、そんなに気にしない質なので。一応新品扱いですから、1年保証も付きます。ボディだけで良かったのですが、標準レンズキットでLUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.(名前長い!)付きでボディのみより安いので、そちらにしてみました。

大きな違いはイメージセンサと可動式EVF

大きな変化点は、まず見えない部分では、イメージセンサの画素数がGX7MK2の1600万画素に対し、GX7MK3は2030万画素に若干増えて、現行の他のマイクロフォーサーズはどれもこの画素数です。恐らく同じセンサを使っているのでしょう。

もう1つの見えない変化点としては、従来のWiFi接続とともに、Bluetooth接続にも対応したことです。スマホのImage AppとBluetooth接続することで、画像の自動転送や、GPSデータ取得、シャッターの遠隔操作が可能です。特にGPSのデータ自動付与は、個人的にありがたいですね。

そしてお起きは変化としては、EVF(電子ビューファインダ)が可動式になったこと。実は、初代GX7も可動式だったのが、MK2で固定式になってしまいました。

可動式になったことで、より使い勝手が良くなっていると思います。

露出補正ダイヤル、いらないです

露出補正ダイヤルが、GX7MK3になって搭載されました。

が、個人的にいらないです。

GX7シリーズは、もともとボディ前後にコマンドダイヤルを搭載していて、コマンドダイヤルで露出補正は設定できる上に、カスタム設定すれば、電源入れ直しで露出補正値もリセットされます。

これは、Nikonの一眼カメラと同じ操作系なので、個人的に好みなのです。

なので、勝手にダイヤルが動いてしまって、補正値が変動してしまうリスクがある露出補正ダイヤルは不要なのです。

なので、すぐカスタム設定で、露出補正はコマンドダイヤルに割り当てて、この専用の露出補正ダイヤルを無効化しました。よって無用の長物な上に、同軸上にあるモードダイヤルが回しづらいという、余計なお世話だったりします。

これは、過去に同機種を持っていたTwitterのフォロワーさんも同じような感想を持っていました。

露出補正ダイヤルは、コマンドダイヤルが1つしか無いカメラには良いかもですが、過去の遺物だと思っています。

大きな変化はないので、GX7MK2はハイコスパ機

結局、GX7MK2の出来が良くて、MK3の恩恵は、イメージセンサが次世代の2030万画素になったのと、Bluetooth搭載程度が大きな目玉、というのもあって、かつMK2は市場在庫が生産完了からだいぶ経ってもあったことが、GX7MK3があまり売れなかった一因でもあるかもしれません。

GX7MK2は、今中古ならボディのみで3万円前後で買えて、GX7MK3との差も少ないです。

もちろん細かな部分ではMK3が勝っていますが、MK2で十分なんですね。

ただ、今後もう少し長く使うことを考えると、このクラスのカメラの耐久性も考えて、MK3を選ぶのは悪くない選択でしょう。

あまり値下がりせず、中古もMK2程は流通がないですからね。

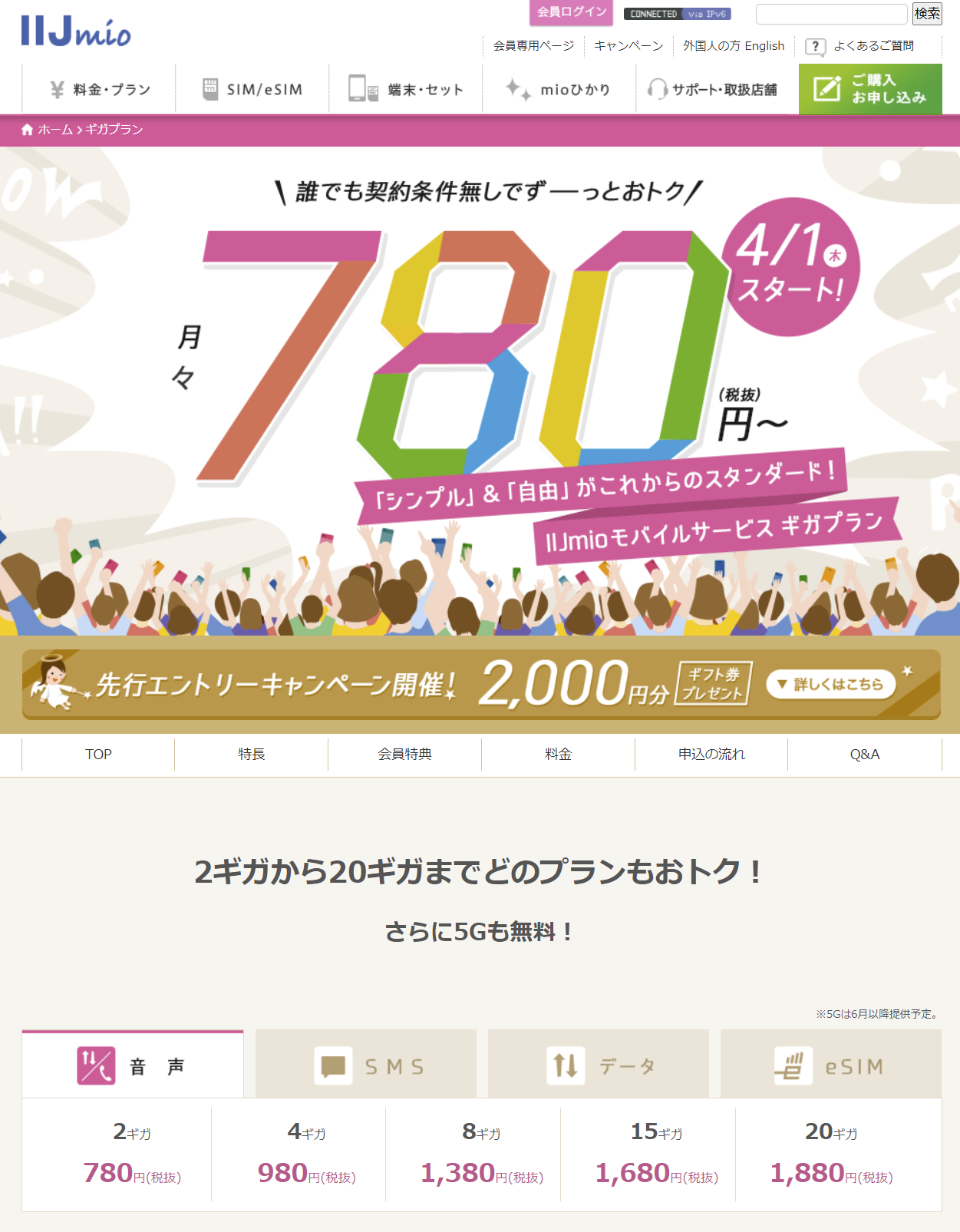

| ローパスフィルタ | 非搭載 | 非搭載 |

| 画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン | ヴィーナスエンジン |

| 基本感度 | ISO200-25600 | ISO200-25600 |

| 拡張感度 | ISO100-25600 | ISO100-25600 |

| 連写速度 | 9コマ/秒(メカ・電子/AF-S) 6コマ/秒(AF-C) | 9コマ/秒(メカ・電子/AF-S) 6コマ/秒(AF-C) 40コマ/秒(電子SH) |

| 測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 |

| AF測距点 | 全画素(手動49点) | 全画素(手動49点) |

| AF方式 | コントラスト(空間認識AF) | コントラスト(空間認識AF) |

| ボディ内蔵手ブレ補正 | 4段(Dual I.S.) | 4段(Dual I.S.) |

| 液晶モニタ | 3型/124万ドット | 3.2型/104万ドット |

| シャッター速度 | 60-1/4000秒(メカ) 1-1/16000秒(電子) シンクロ:1/200秒 | 60-1/4000秒(メカ) 1-1/16000秒(電子) シンクロ:1/160秒 |

| 動画 | 2160(4K)/30p・1080/60p | 2160(4K)/30p・1080/60p |

| 動画ハイライト表示 | 対応 | 対応 |

| 動画電子手振れ補正 | 対応 | 対応 |

| 記録媒体 | SDXC(UHS-I UHS Speed class 3) | SDXC(UHS-I UHS Speed class 3) |

| 撮影可能コマ数 | モニター時:260枚 ファインダー時:250枚 | モニター時:290枚 ファインダー時:270枚 |

| 質量(本体のみ) | 407g | 383g |

レビューはまた次回に。