我が家は社宅扱いで会社が借り上げている、賃貸ですが元々分譲のマンション。分譲なので、設備はそこそこ良いのですが、築20年近く経っているので、あちこちガタが出始めています。

トイレも先月ウォッシュレットが水漏れして、新品に交換してもらったばかりですが、今度はトイレの水を流した後、タンクに給水されない、と言うトラブルが発生しました。

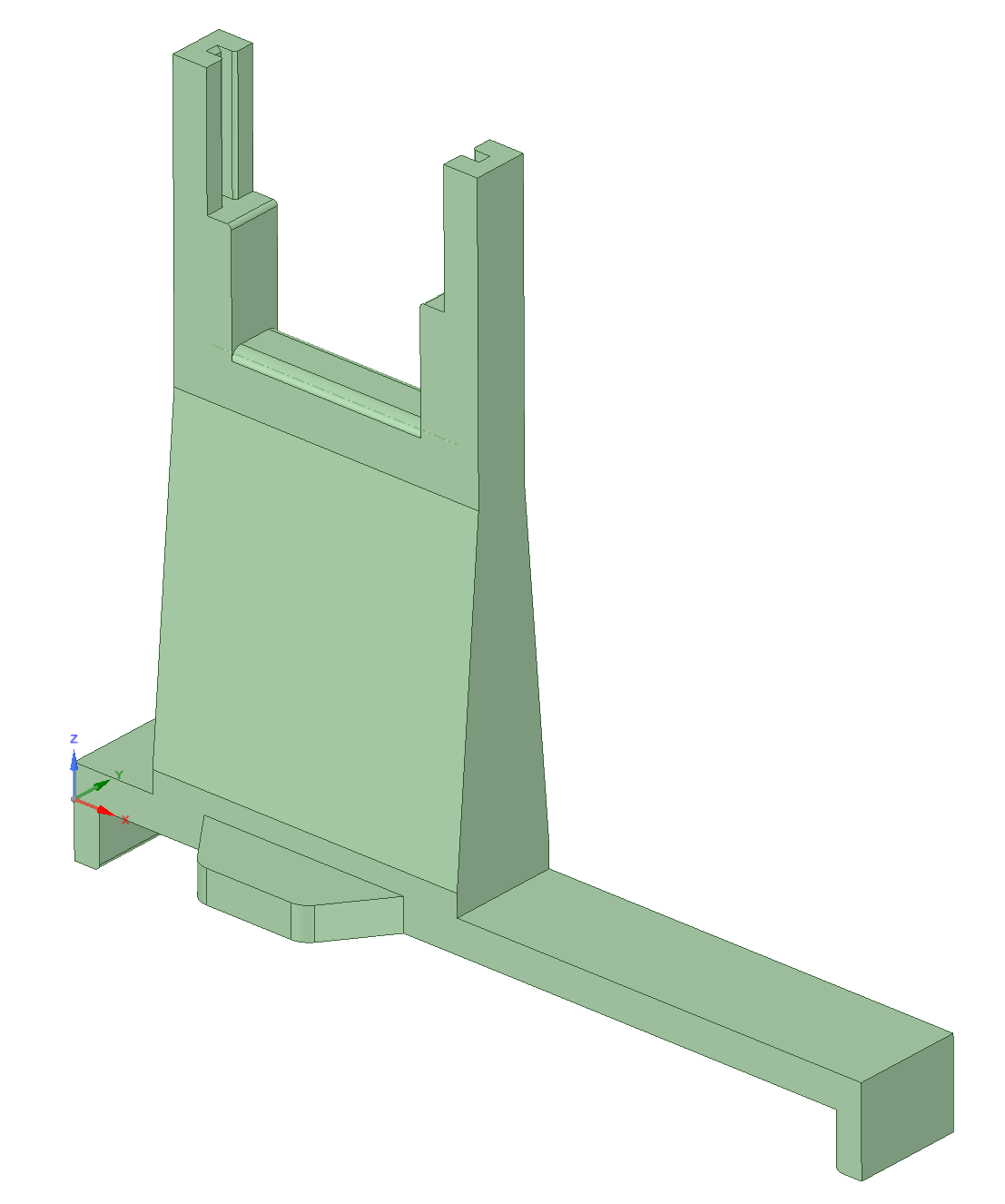

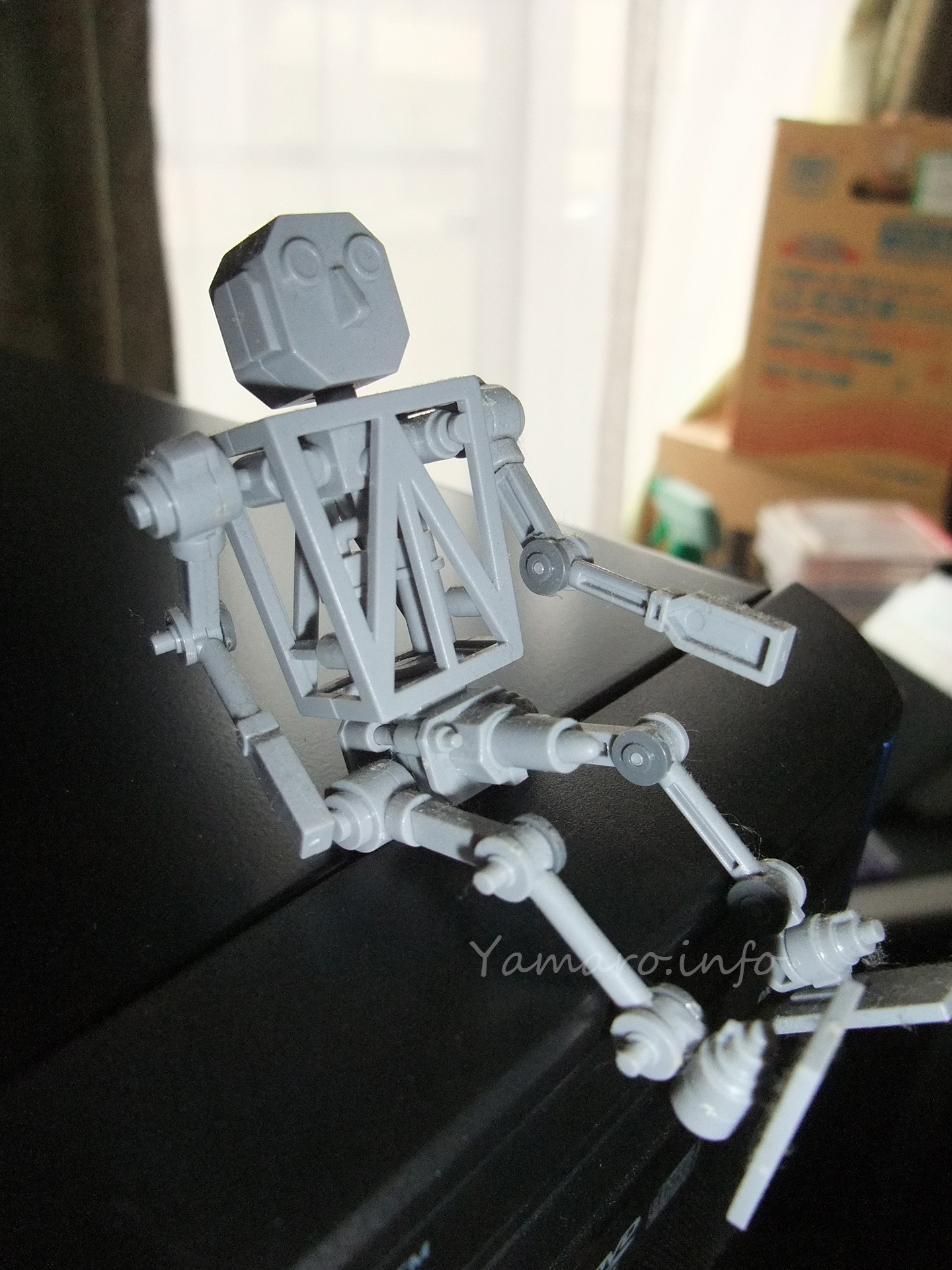

仕方がないので蓋をばらして状況確認。

すると、水を流すと、止水弁のフロートが降りて、給水が始まるのが正常なのに、止水弁辺りからちょとチョトと漏水するだけで、手洗い管(写真奥のオレンジの管からタンク上の手洗いに水が供給される)や給水管には全く見時が供給されない様子です。

どうやら、止水弁から漏水して、うまく給水管と手洗い管に水が流れていかない様子。漏水で結果的にはゆっくり水が溜まるのですが、これでは連続してトイレが使えないので、色々分解して調べてみました。

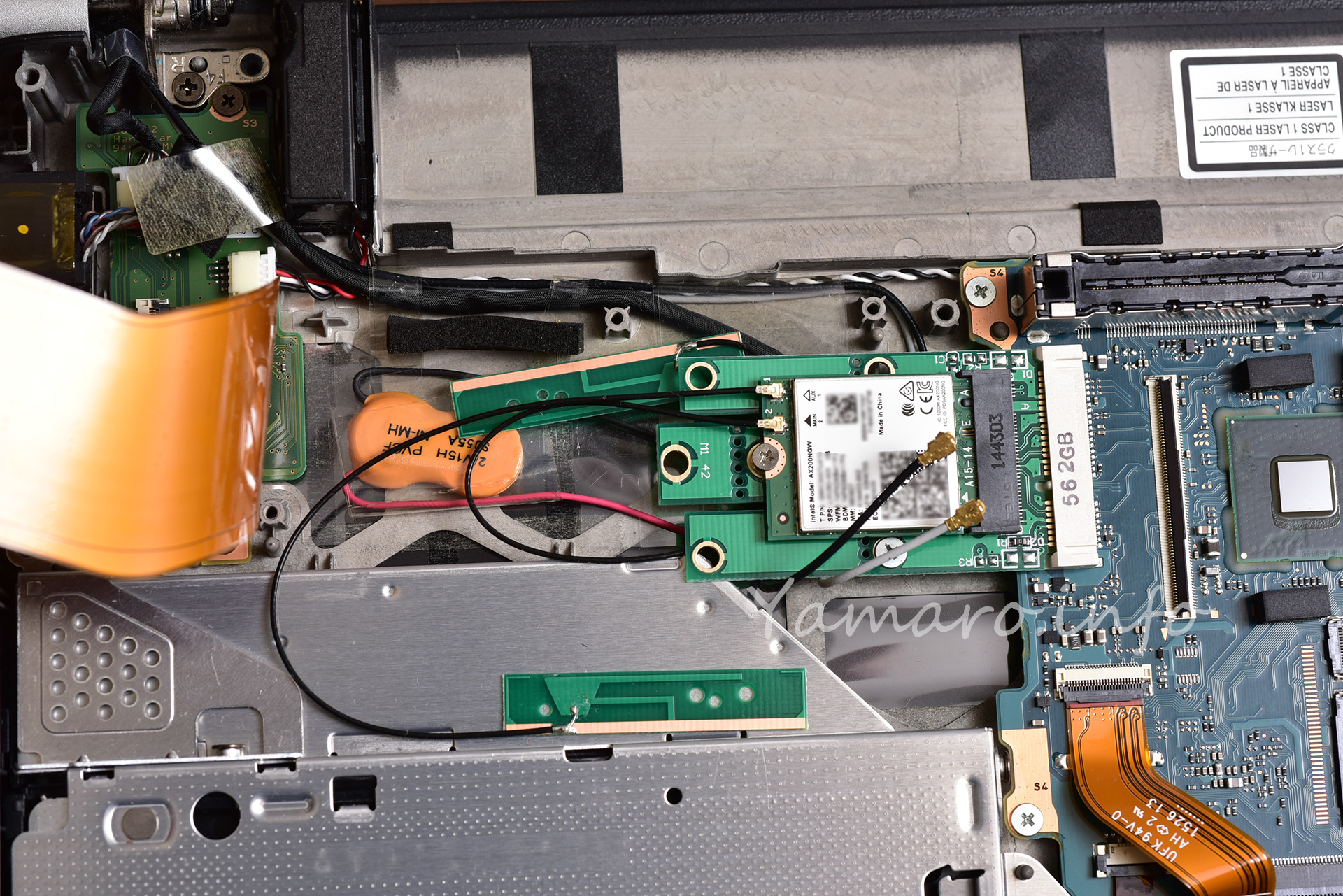

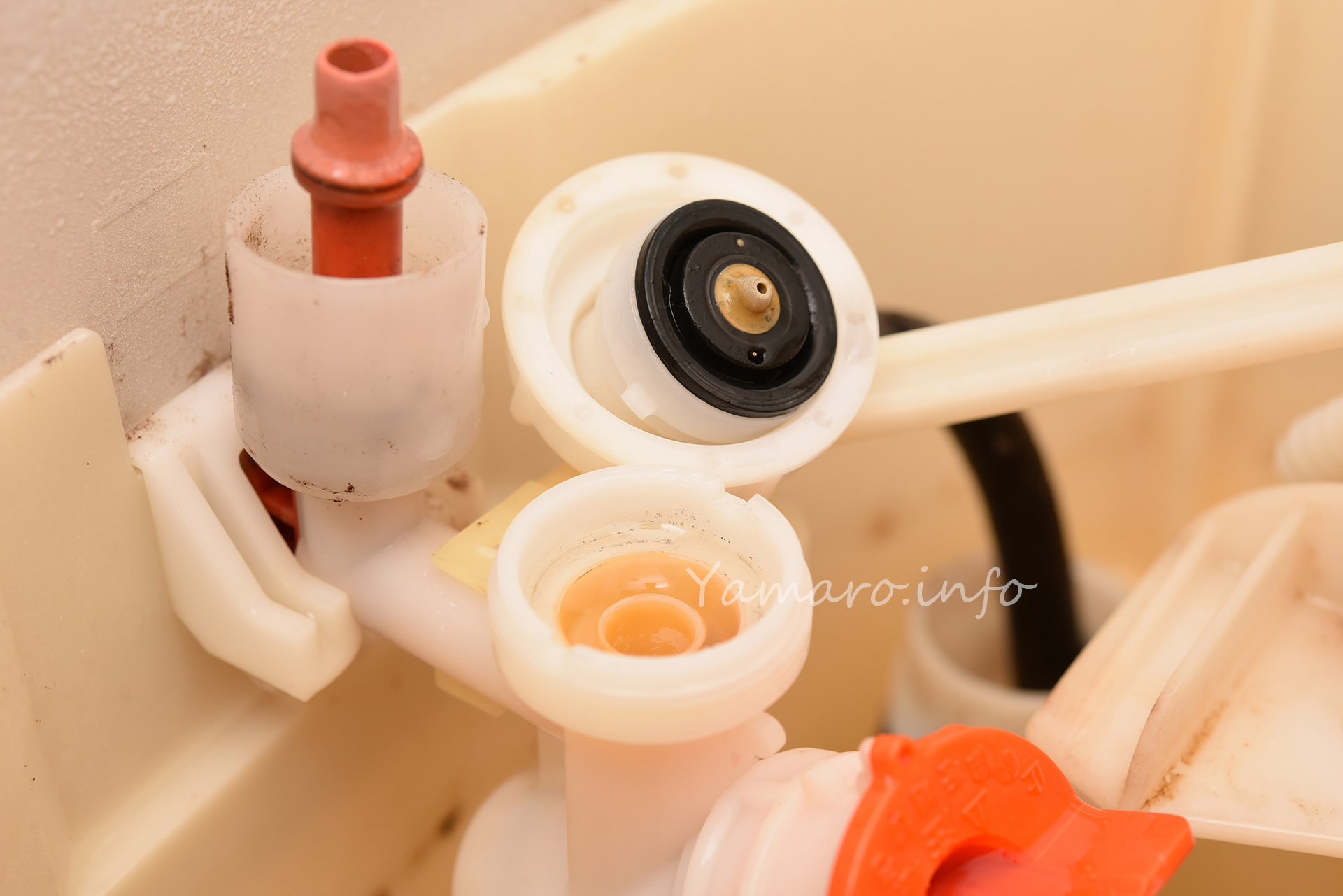

まず、水道管からタンク内への管と、止水弁までは水が供給されていることは分かりました。途中に異物を取り除くフィルタ(ストレーナ)が取り付けられていますが、そちらは汚れてはいましたが、目詰まりするほどではありませんでした。

そこで、フロートの着いた止水弁を外してみました。

中央に黒いゴムパッキンが付いていますが、どうやらここが劣化している様子で、触ったら手が真っ黒に。ゴムがボロボロになっています。ゴムの弾力がなくなっていて、フロートが動いても、ゴムパッキンがうまく外れない様子です。

そこで交換部品をトイレの型式SH381BAで調べてみると、同じ事象のブログを発見。

それによると、ゴムパッキンの着いた部品、TOTOのボールタップ用ダイヤフラムHH11113を買って交換すれば良いことが分かりました。

賃貸なので、不動産に言えば済む話ですが、不動産経由だととにかく修理に時間がかかり、生活で重要なトイレですから、今すぐに直したい、ということで、自分で直すことにしました。

TOTO HH11113は見つからなかったが…

大手のTOTOのトイレの部品なので、ホームセンターに行けばあるだろうと踏んで、近くのホームセンターへ。流石に現在進行系で壊れているトイレ、通販で部品を買うのではちょっと遅い、今すぐ直したい、と言う気持ちでいっぱいです。そりゃ水回りのトラブル、急いで直したいので、それに漬け込む悪徳業者が蔓延るのもわからんでもないです。

でも、どこも高いと言っても、24時間365日を謳う業者は、それなりに人件費もかかるし、専門知識は必要なので、それなりに工賃が高いのは致し方ないでしょう。

そして、ホームセンターへ行くも、TOTOの補修部品コーナーはありましたが、HH11113は見つからず。

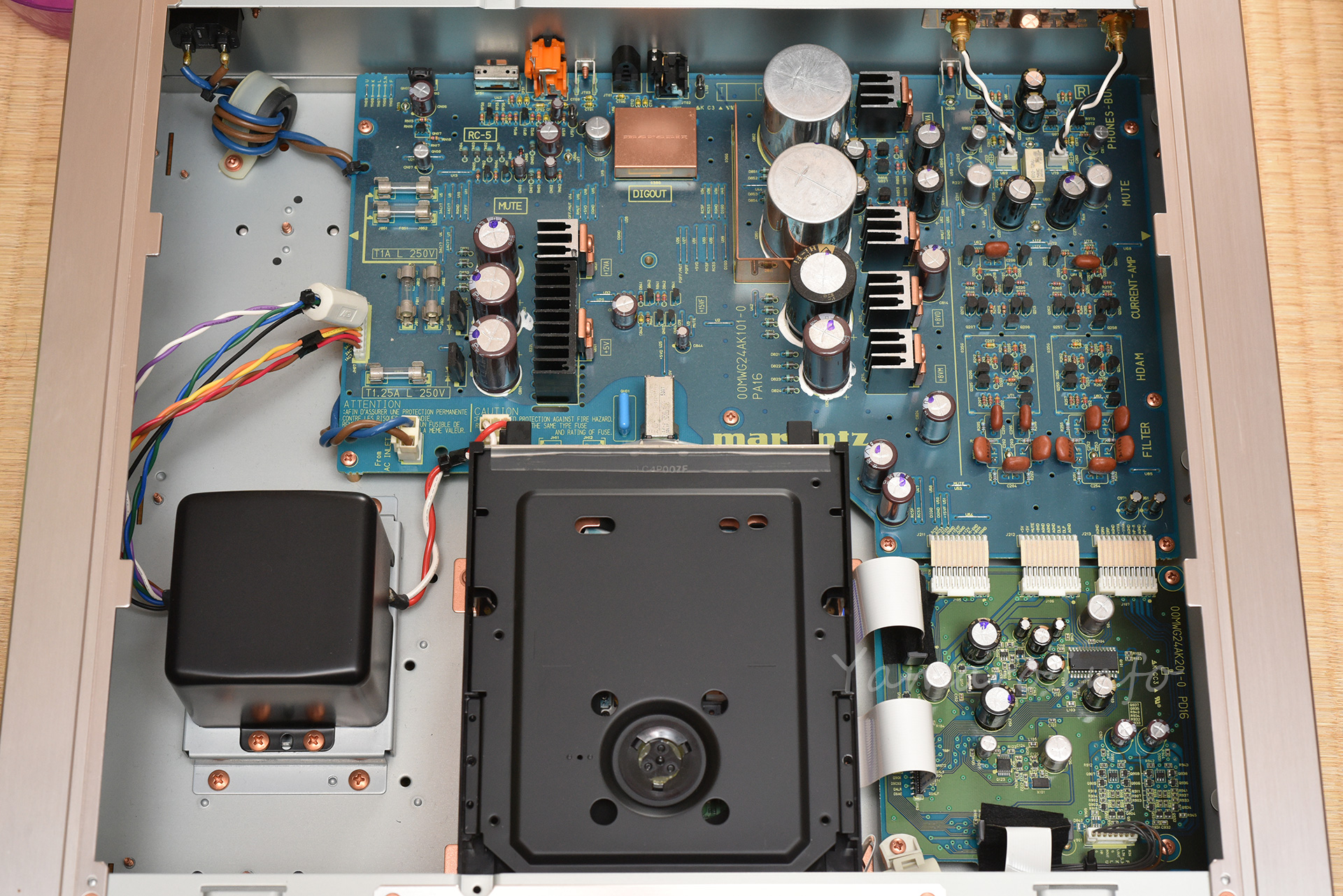

途方に暮れて、次の店に探しに行くかと諦めかけていましたが、型式は違えど似たような部品があるではないですか! TS405Sという全く別の型式ですが、調べた部品と形状は同じに見えます。ちゃんとTOTO純正です。

そこで調べてみると、お目当てのHH11113と同じ形状で、パッケージ違いなのがTS405Sらしいです。説明書が付属していない部品単体状態で、後者のほうがちょっと安いです。

説明書は必要のないくらいかんたんな部品なので、TS405Sを購入しました。

当然、Amazonのほうが安いのですが、今すぐ買いたいので、ちょっと高くても実店舗ですね。

買ってきた部品を、外した部品と比較すると、明らかにゴムの弾力が違います。

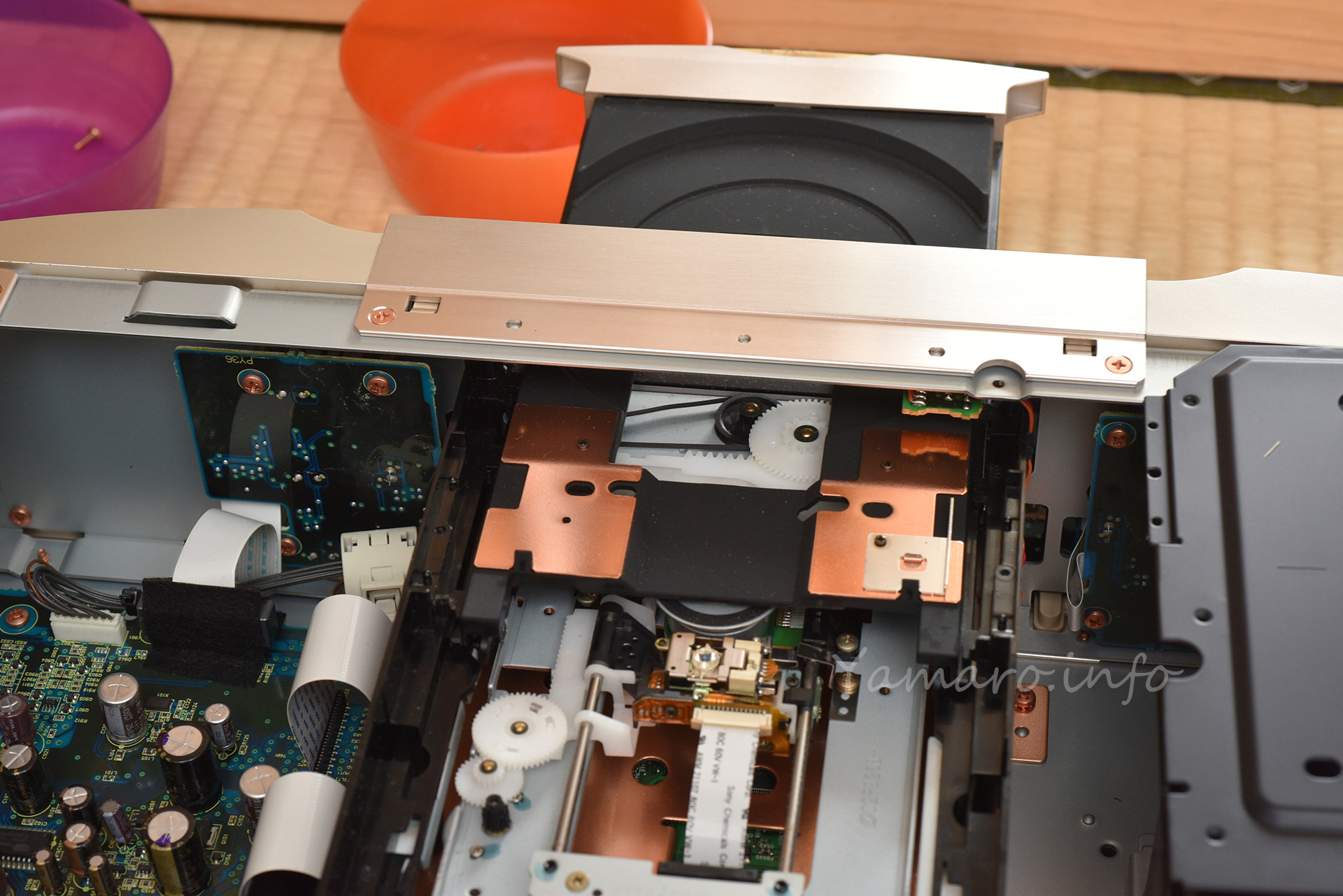

部品は簡単に交換できました。

元に戻して、水がきちんと流れるかテストしてみました。

うん、漏水がなくなり、きちんと休止管と手洗い管に水が供給され、タンクに水が貯まると止水されることを確認しました。

トイレのトラブル800円♪で直りました。部品があってよかった~。やはり大手のTOTO、どこでも部品が買えるのは良いですね。

しかし20年近く経過すると、水回りはあちこちガタが出てきますね。自宅ではないので、補修部品をあらかじめ買う、というのも何だかですが、壊れてもすぐに直せないのも厄介です。

ちょっとした部品は、予め揃えておきたいですね。