以前よりZマウントのロードマップに載っていた、2本のマイクロニッコールレンズ、NIKKOR Z MC 50mm f/2.8とNIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR Sが発表されました。

ロードマップのうち、同時に発表が噂されていた200-600mmの発表はなし。現時点で、NIKKOR Zのレンズは、望遠レンズが200mmまでと、他メーカーに遅れを取っている状況。

SONYが200-600mmを出した時点で、少しずつ航空機撮影でもSONY使いの方が増えてきました。戦闘機撮り界隈は、今でも一眼レフ優勢ですが、そろそろミラーレス陣営もシェアを増やしていきそう。積層CMOSセンサなど、メカシャッターを使わずとも、ローリングシャッター歪の少ない絵が撮れるカメラがぼちぼち登場してきていますからね。

とまあ望遠レンズの話はおいておいて、今回はマイクロニッコールです。

Nikonでは、他メーカーで言うところの「マクロ」レンズのことは、「マイクロ」(Micro)と呼称しています。

※ マクロレンズは本来、原寸大以上の倍率が得られる顕微鏡のような拡大光学系のレンズを指します。このためニコンは定義の厳密性をより重要視し、各社が「マクロレンズ」と呼ぶ縮小光学系で等倍撮影ができるレンズを「マイクロレンズ」と呼んでいます。

https://www.nikon-image.com/products/nikkor/zmount/nikkor_z_mc_105mm_f28_vr_s/

昔から、この辺りの名称はこだわっていますが、今回のレンズは、名称がMicroではなく略称で「MC」としているようです。別に略さなくても、文字数的にそんなに使わないのだからと思うけど、こだわるならちゃんと名称もMicro表記にすべきかな、と個人的に思いました。

やっとNIKKOR Zにマイクロレンズが加わり、いよいよFマウントのマイクロニッコールも終売になりそうな雰囲気です。

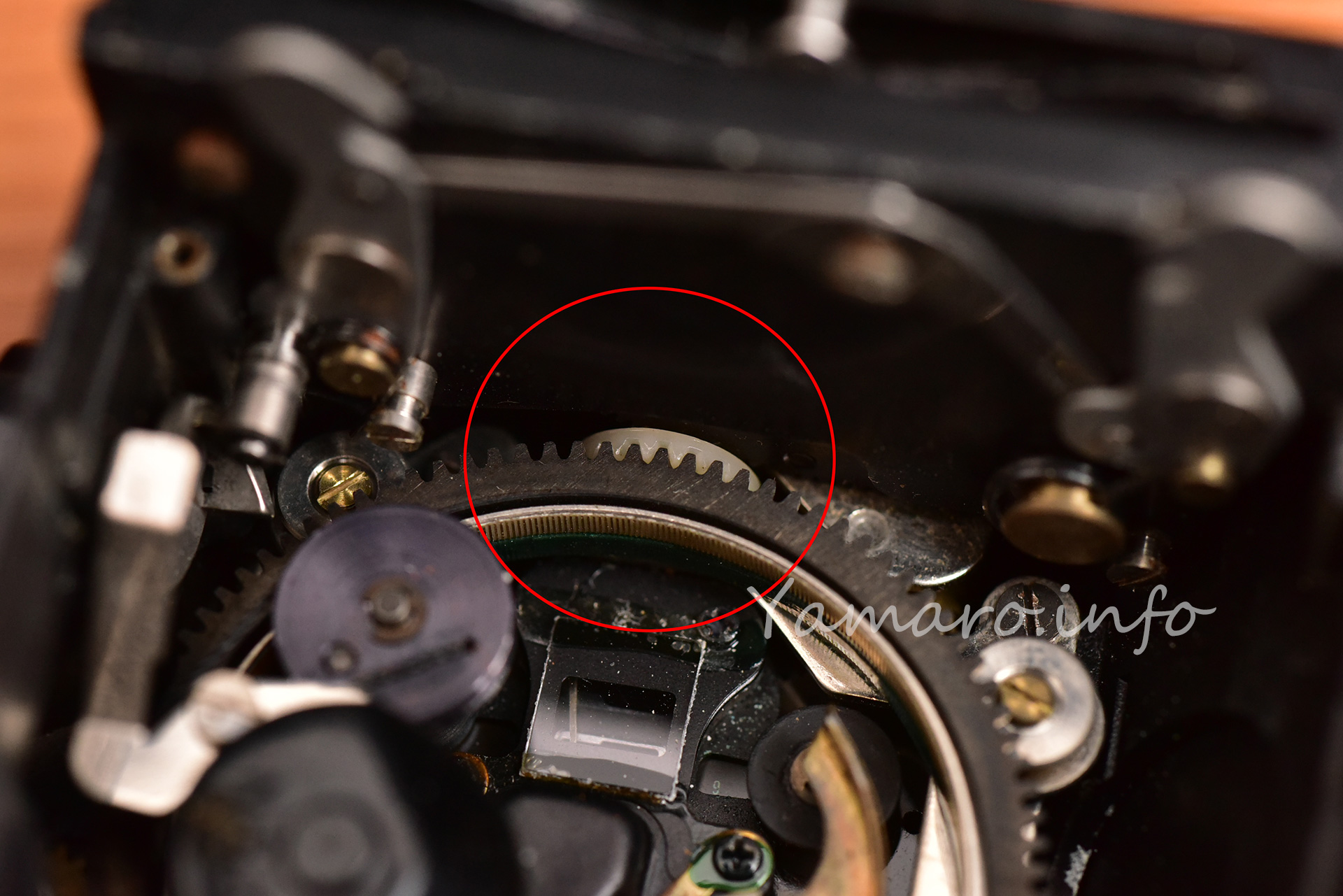

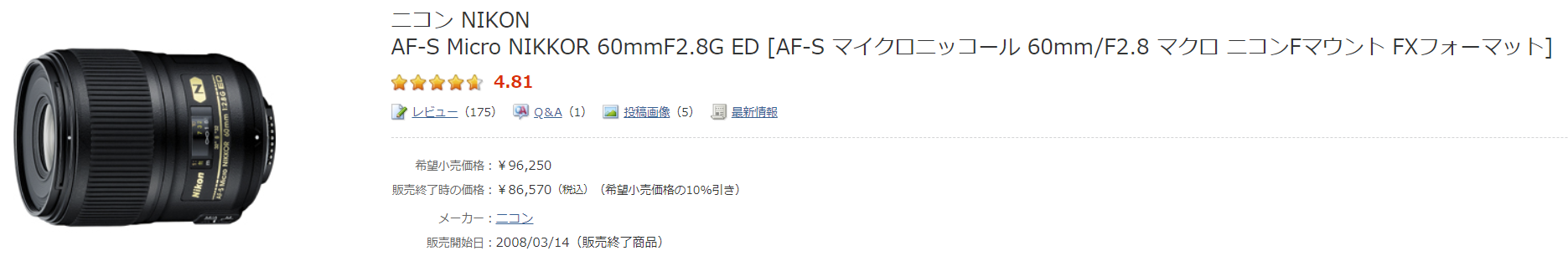

執筆時点(2021/6/3)では、まだNikonのHPでは生産終了になっていませんが、私が先日購入したAF‐S Micro NIKKOR 60mmF2.8G EDについては、ヨドバシカメラでは既に販売終了となっています。

遠からず、NikonのHPでも販売終了表示となるでしょう。

【21/6/4追記】

AF‐S Micro NIKKOR 60mmF2.8G EDはNikonのHPでも「旧製品」となりました。

更に古いAF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-EDは2006年発売で15年も前からの販売となっているため、こちらもいつ生産終了になってもおかしくなさそうですが、ヨドバシカメラでは現在お取り寄せで、入荷は2021年9月上旬を予定とありました。

生産量は絞っているのかもしれません。

マイクロニッコールでは初めての50mm

Fマウントでは、55mmや60mmがマイクロニッコールで最も焦点距離の短いレンズ(DX Micro-Nikkor 40mmを除く)だったので、Zマウントで、初めてそれより焦点距離が短くなったマイクロニッコールです。

面白いのは、フィルタ径が46mmと、従来のレンズより小さくなっていることです。

こんな感じで、外装より一回り細い鏡胴が繰り出してくるようです。前玉が非常に小さいのが特徴ですね。

こんなに小さい前玉とフィルタ径故に、レンズフードもバヨネット式ではなく、最近のレンズでは珍しいフィルタ枠に取り付けるねじ込み式のHN-41が採用されています。

あまりレンズフードとしての効果はなさそうな…

ともあれ、50mmも105mmも、どのZマウントレンズにも言えますが、画質はかなり良さそうです。

このレンズもぜひ使ってみたいですね。50mmは、Fマウントの60mmと値段もそう変わらないので、買いやすそうです。

新旧撮り比べしてみたいですね。

ということで早くボディを!