Nikon D810 を購入した2014年当時は、まだカメラにWiFiやBluetoothを搭載した機種は少なく、撮った写真をスマホに転送する、といういまではあたりまえにできることが、まだ難しかった時代です。

Nikon 通信ユニット ワイヤレスキット UT-1WK

このユニットは、有線LANを備えたUT-1と、無線LANユニットのWT-5のセットとなっていて、無銭LAN経由でFTPサーバーやPCに撮った写真のアップロードが可能だったり、LAN経由でカメラをコントロールが出来ますが、業務用途前提故に9万円強と高価で、一般用途には不向きでした。これアマチュアで持っている人は少ないでしょうね。

このため、Eye-Fiに始まる無銭LAN内蔵SDカードが販売されており、D810もEye-Fi対応機種でした。

懐かしのEye-Fiカード、持ってました(まだ持ってます)

既に販売終了した東芝(現KIOXIA)のFlashAir W-04

しかし、2010年代後半になると、カメラ側にWi-FiやBluetoothを搭載する機種も多くなってきて、そういったカメラへの買い替えが進んだ結果、このFlashAirも2020年に販売終了となりました。

FlashAirのCONFIGをカスタマイズする

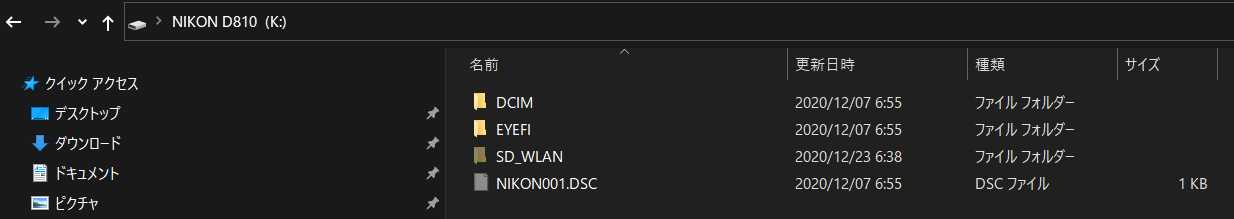

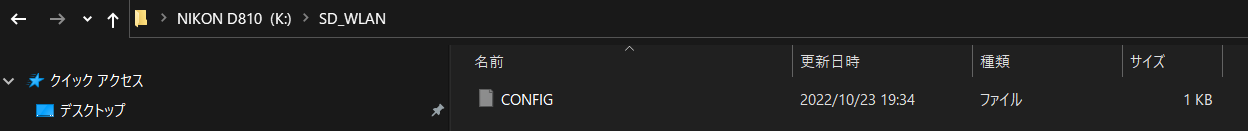

まずはFlashAirをPCのカードリーダーに入れて、フォルダにアクセスします。この時、Windowsの場合はエクスプローラーで隠しフォルダを表示できるようにしておきます。

カードのルートを開くと、隠しフォルダの”SD_WLAN”というフォルダがあるので、そこを開くと、拡張子のない”CONFIG”ファイルが表示されます。

[Vendor]

CIPATH=/DCIM/100__TSB/FA000001.JPG

APPMODE=6

APPNETWORKKEY=**************

VERSION=F15DBW3BW4.00.04

CID=02544d45594546**************

PRODUCT=FlashAir

APPSSID=flashair

LOCK=1

WEBDAV=1

TIMEZONE=36

DNSMODE=1

BRGSSID=*******************

BRGNETWORKKEY=**************

APPAUTOTIME=600000

MASTERCODE=**************ここで注目するのは、”WEBDAV”と書かれた行。この後ろの数字を1から2に変更することで、WebDavを有効化し、エクスプローラーなどから直接カードにアクセスできるようになります。

下記の通り変更してみました。太文字が追加または変更箇所です。BRGSSDなどバックグラウンドのSSID設定は削除しました。

[WLANSD]

ID=HomeFA

DHCP_Enabled=NO

IP_Address=192.168.1.220

Subnet_Mask=255.255.255.0

Default_Gateway=192.168.1.1

Preferred_DNS_Server=192.168.1.1

[Vendor]

CIPATH=/DCIM/100__TSB/FA000001.JPG

APPMODE=5

APPNETWORKKEY=[無線LANのパスワード]

VERSION=F15DBW3BW4.00.04

CID=02544d45594546****************

PRODUCT=FlashAir

APPSSID=[自宅の無線LANのSSID(2.4GHz帯)]

LOCK=1

WEBDAV=2

UPLOAD=1

TIMEZONE=36

DNSMODE=1

MASTERCODE=************ここまで済んだら、カードを取り出し、カメラに差し込みます。

\\192.168.1.xxx\DavWWWRoot

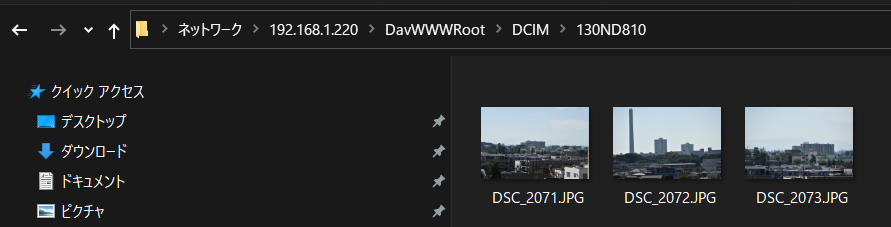

エクスプローラーからFlashAirのデータにアクセス

アクセスできました。これで簡単にネットワーク経由でファイルが取り出せます。

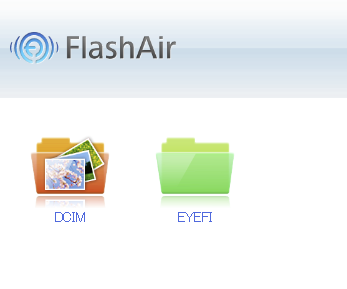

ブラウザからもアクセス可能

FlashAirはHTTPサーバ搭載なので、ブラウザからアクセス可能です。

ここでは、ブラウザに、”flashair/”またはIPアドレス固定なら指定したIPアドレス”192.168.1.xxx”を入力します。

HTTPサーバ機能によりブラウザからアクセス可能

すると、上のような画面が表示されます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1934bc4e.426c17e6.1934bc4f.e3380039/?me_id=1312469&item_id=10003971&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmd-kk%2Fcabinet%2Fitem_images%2F8024221457339_0.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1934bc4e.426c17e6.1934bc4f.e3380039/?me_id=1312469&item_id=10009792&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmd-kk%2Fcabinet%2F07297087%2F07885238%2Fimgrc0082085056.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)