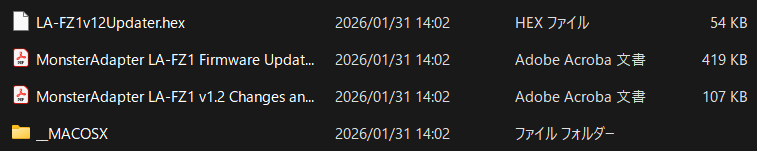

2025年春のCP+でMonsterAdaptorの日本の代理店である焦点工房が参考出品していた、ZマウントボディでAFカップリングを使用するAFモータ非内蔵のレンズでAF駆動が可能なモータ内蔵マウントアダプターLA-FZ1。

2025年3月のCP+で展示されていた試作品のMonsterAdapter LA-FZ1

2025年夏夏に発売予定でしたが、結局日本では10月3日より販売開始 となりました。

定価は¥69,000ですが、執筆時点で焦点工房や楽天などでは¥55,800(執筆時点)で販売されています。

¥55,800

(2026/02/25 13:00:41時点 楽天市場調べ- 詳細)

ただ、初期入荷したものはすぐ完売状態のようで、注文しても届くのに少し時間がかかるようです。

発売日から数日後の楽天スーパーセールの期間で購入したので、初回入荷分には間に合わず、届いたのは手配から1か月以上経過した11月中旬になってから でした。

「摩環」だって MonsterAdapter LA-FZ1

さすがに定価が7万円近いものだけあって、質感は十分です。

Z Bodyに取り付けても違和感ない質感

なるほど、像面位相差の補正データが必要ということです。

Nikonは過去にモータ非内蔵AFレンズを100種類以上販売してきました。このため、これらのレンズの動作検証には相当の時間がかかります。

手持ちのモータ非内蔵AFレンズはすべて対応していた

今手元に残っているモータ非内蔵AFレンズは以下の通りです。

いずれもDタイプ、いや1本だけGタイプです。あれ、意外と少ないw

現状、すべてのモータ非内蔵レンズに対応しているわけではありません。AI AF Nikkor 35-70mm F2.8(S/D) は現在のファームウェアでは非対応です。https://stkb.co.jp/file/la-fz1_checklist.pdf

また、非純正のレンズメーカー製のレンズ、例えばSIGMA、Tamron、Tokinaなどのモータ非内蔵AFレンズも動作しません。

Tamron SP AF 90mm Macro F2.8D (Model72E)

SIGMA APO 70-300mm F4-5.6D MACRO

これらを着けたときにどういう挙動になるかも、いずれテストしてみたいと思います。

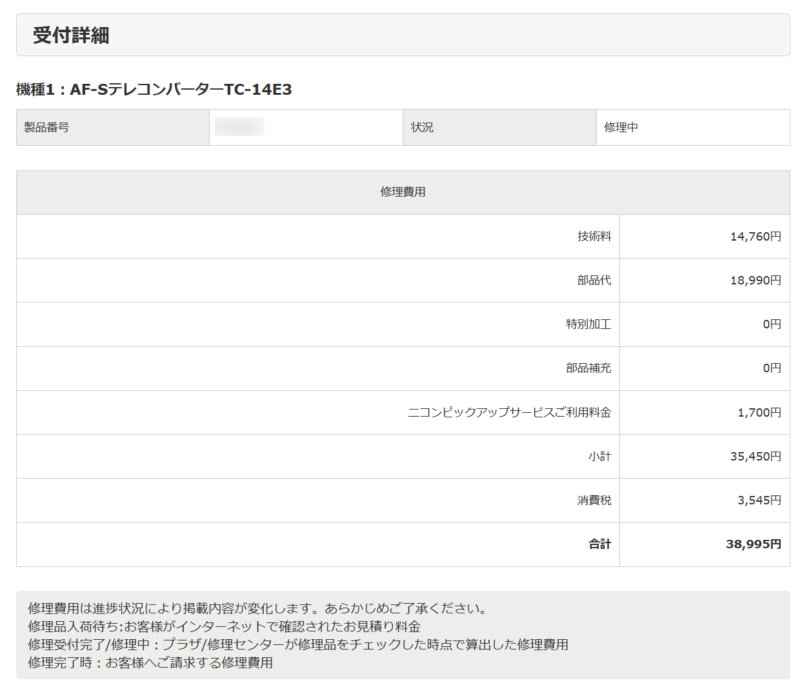

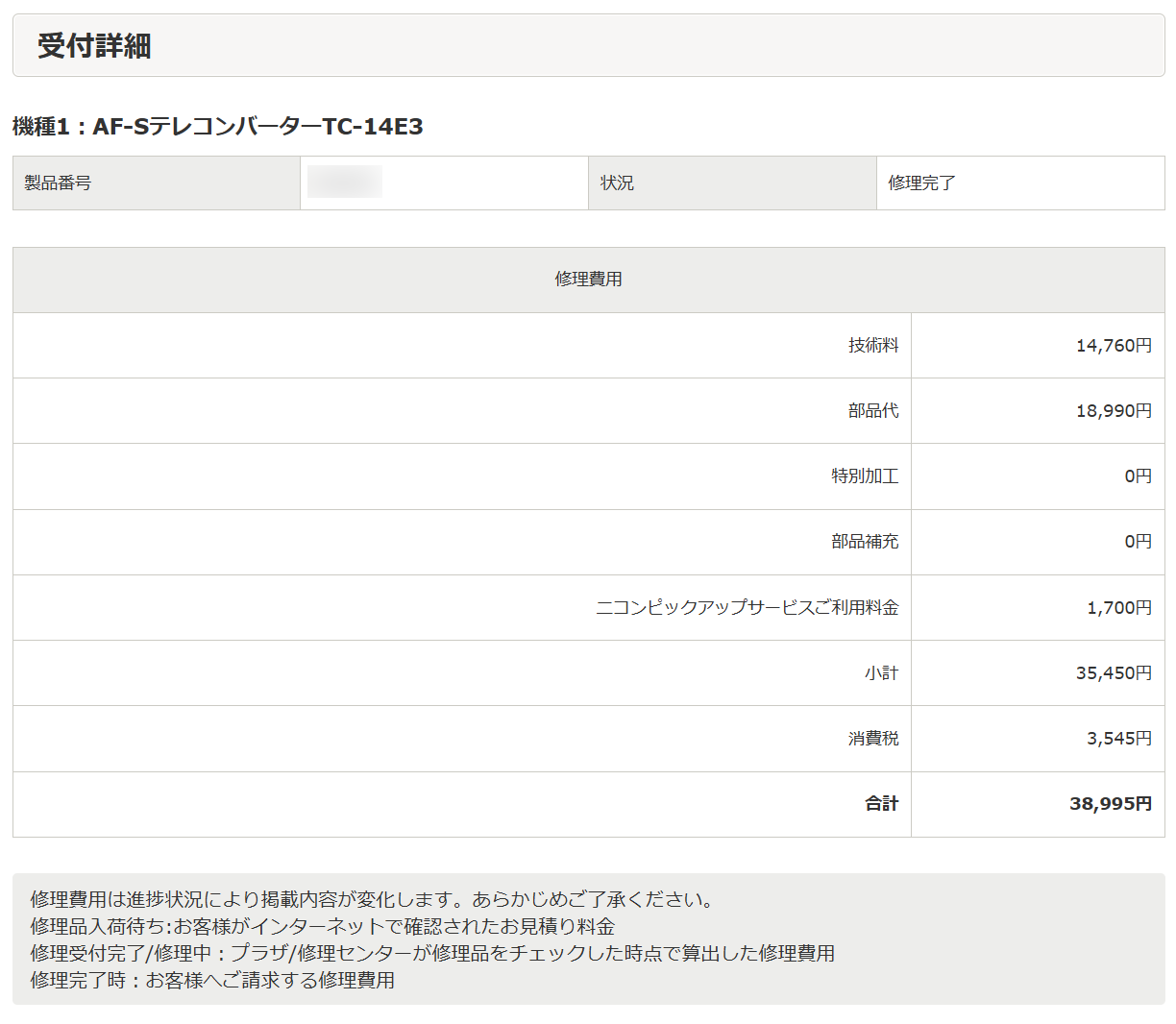

Monster Adapter LA-FZ1とNikon D850のマウント部を比較する

NikonのBODYとマウントアダプタ部の比較では、パッと見では大きな差は感じられません。

Monster Adapter LA-FZ1 Nikon D850 一見すると大きな差は感じられないマウント部

パッと見は…ですが細かく見ていくと違いはありますね。

Monster Adapter LA-FZ1 Nikon D850 電子接点はほぼ同じに見えるが絞りレバーの形状が異なる

電子接点の部分は大きな差はないですが、絞りレバーの形状が異なりますね。LA-FZ1はD850のようなL時の折れ曲がりはなく、ただの平らな板金で、これは剛性に差が出そうな感じはあります。

Monster Adapter LA-FZ1 Nikon D850 AFカップリングはLA-FZ1のほうが突き出し量が少ないように見えるが…

そしてAFカップリング部、LA-FZ1は突き出し量が少ないように見えます。ノギスで測ってみたところ、マウント端面とAFカップリング先端でLA-FZ1は1.2mm、D850は1.65mmでした。やはり若干突き出し量が少なく、LA-FZ1のほうが遊びが大きいかもしれませんね。

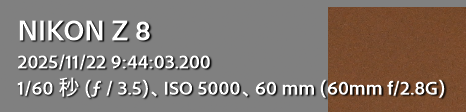

Nikon Z8にLA-FZ1経由でAF Micro Nikkor 60mm f/2.8Dを装着

そのへんに転がっていたwAI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D を装着してみました。撮ってみた写真がこちら。

Nikon Z8 + LA-FZ1 + AI AF Micro Nikkor 60mm f/2.8D AFはちょっと迷いました。また精度もちょっと怪しいこともありますが、ちゃんとAFが合った写真は…あれこのレンズこんなによく写るのか!

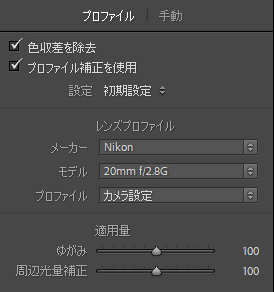

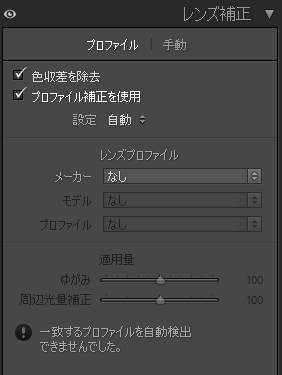

Lightroom ClassicではGタイプとして表示されている

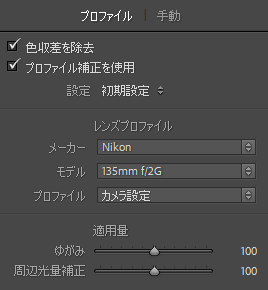

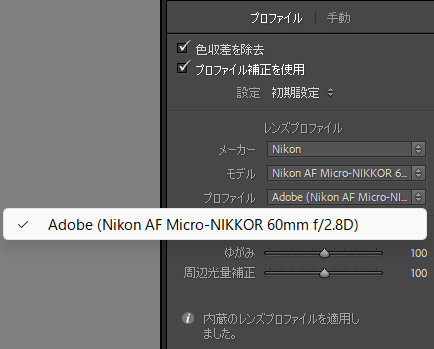

これだと、Lightroom側の補正データもGタイプと扱うのかなとレンズ補正の項目を見ると…

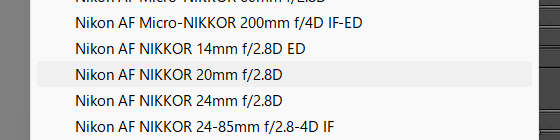

JPGではプロファイルがないと言われる

JPGデータではレンズプロファイルがないと言われてしまいます。

RAWだと正しいプロファイルが充てがわれている

RAWだとちゃんとDタイプのMicroと認識していますね。

実際の使い勝手やAFの精度、動作状況などは、もう少し細かく精査して記事にしていきたいと思います。