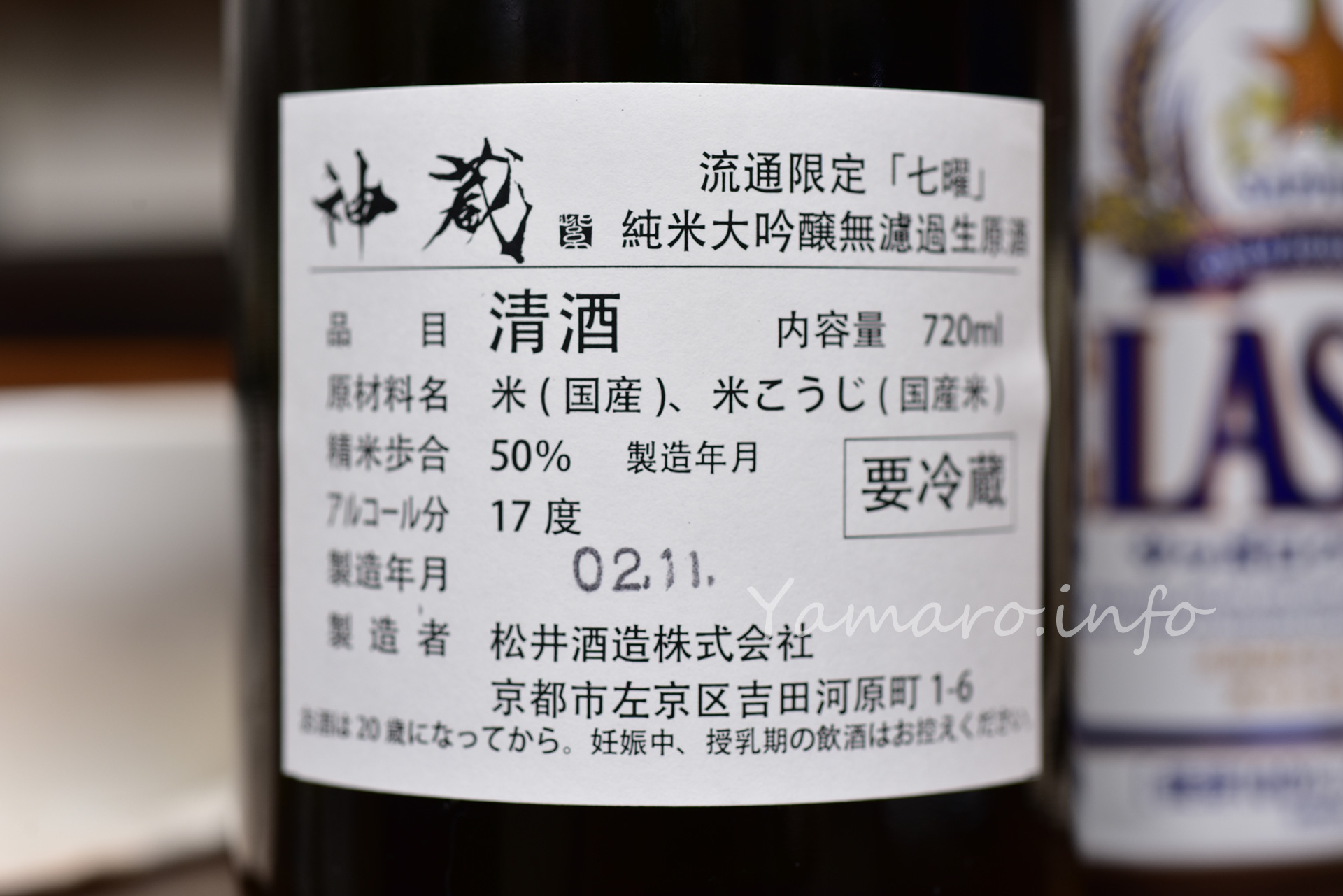

キタコレ! ついに開けました。実は買うのは初めてだった「神蔵(かぐら)」ですが、初めてなのに限定品の裏バージョンがあったので、そちらに手が伸びてしまいました。

以前は100本限定だったようですが、今回はそう記載されていないようなので、限定ながらも数は少し増えたのかな?

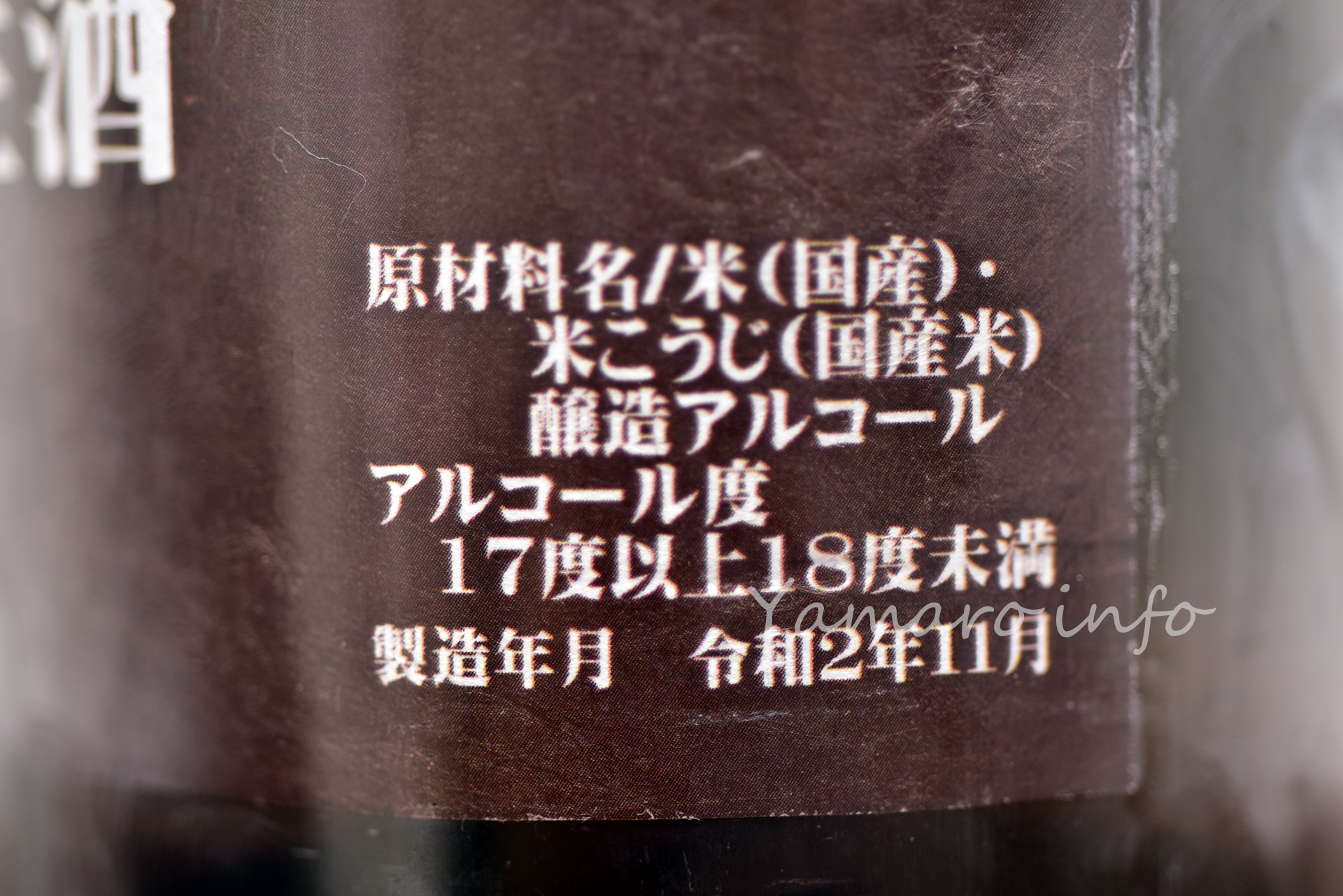

酒の絞りの「責め」の部分を使用したお酒です。

「責め」とは、酒の搾りの3段階あるうちの、一番最後に絞る部分です。

日本酒は、お米を使うため、醪(もろみ)とよばれる、タンクで仕込んで米と米麹と水分になっている状態です。その水分の部分が日本酒となっており、醪を酒袋に入れて濾すことで、酒粕と日本酒に分離させます。

酒袋に入れて最初に出てきた部分を「あらばしり」、その中間を「中汲み・中取り」と呼び、最後に圧力をかけてぐっと絞った部分が「責め」と呼ばれます。

「責め」の部分は、圧力をかけるために、酒粕に含まれる雑味感も出やすいため、独特の味わいになると言われています。あえてこの部分を詰めたお酒が、今回の裏神蔵です。

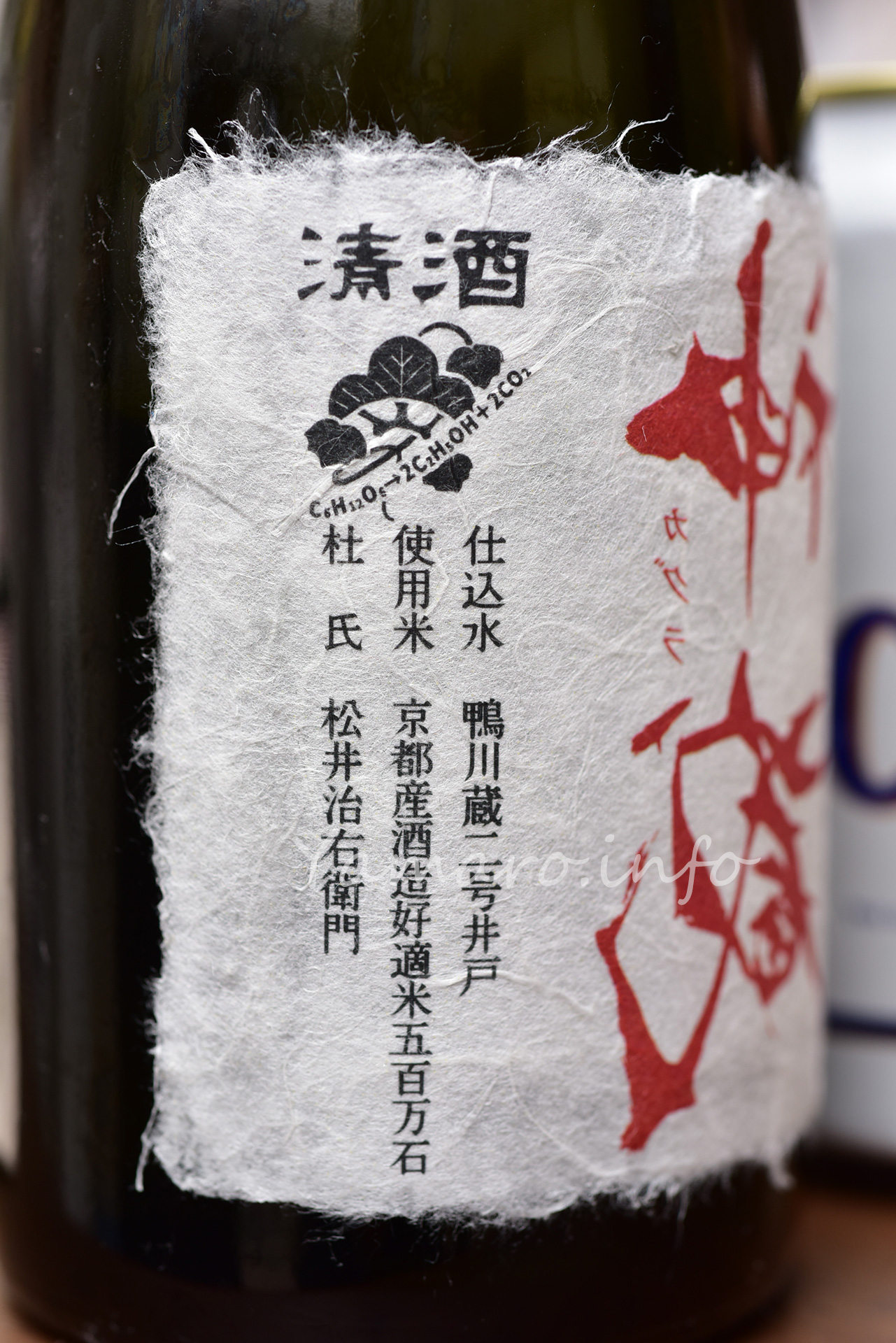

仕込みずいは井戸水、酒米は京都産五百万石です。精米歩合50%の大吟醸、ここのところ普通酒やら本醸造酒をよく呑んでいたので、久しぶりの大吟醸。

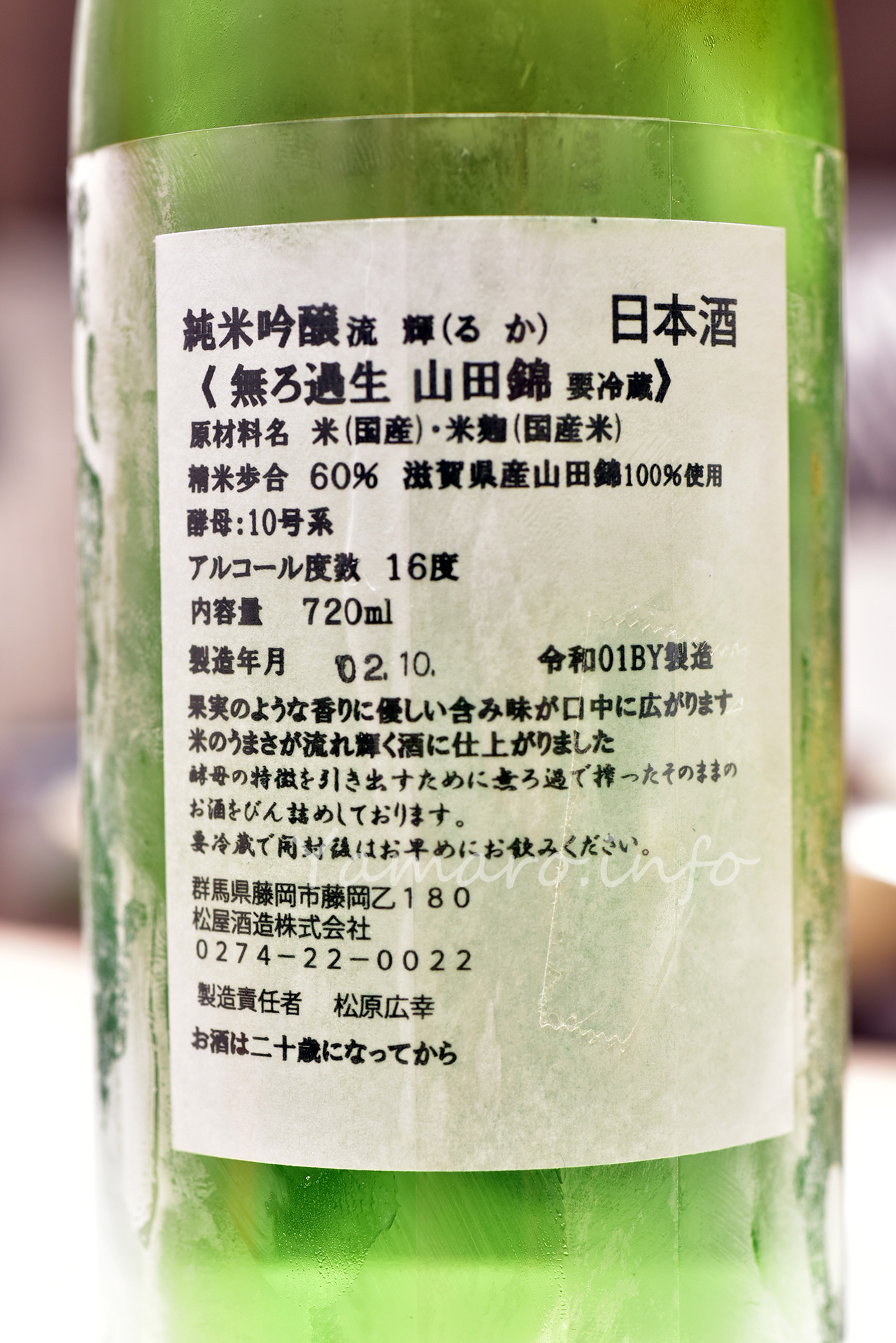

まず、吟香が素晴らしい! きれいに香ります。さすがに純米大吟醸の無濾過生原酒だけあります。

口に含むと、ごくわずかに微発泡感あり。最初にフレッシュな洋梨のような甘さと酸味、後味に独特の苦味と辛さあり。責めだけに、少し独特な後味ですが、決して嫌な後味ではなく、かなり好みです。

「責め」と聞くと、濃厚かつ癖があるもの、というイメージでしたが、良い意味で覆されました。濃厚ですが、苦すぎず、癖も強すぎず。

少し温度が上がると、より濃厚に。冷酒のときは最初にフレッシュさが出て、後から濃厚さが出ますが、温度が上がるにつれ、フレッシュさより濃厚さが強く出る印象。どちらが好みかは人それぞれでしょうが、個人的にはこのお酒は冷酒で楽しみたいです。

限定酒だけに、まず買えるお店が限られ(このお酒は練馬区のうえも商店で購入)、すぐに売り切れてしまうので、出会えたのは本当に良かった!

次は通常の神蔵も買ってみたいです。