3月が始まりましたが、2月末に見かけたこのニュース。

2025年1月23日に、SONYより4種類のメディアの生産終了が発表されました。

>弊社は2025年2月をもちまして、ブルーレイディスクメディア、録音用ミニディスク、記録用MDデータ、ミニDVカセット 全モデルの生産を終了させていただくことになりました。なお、後継機種はございません。

このニュースに関しては、まだ売っていたのか、ディスクメディアの終焉だ、といった反応が見られました。

ただこの中でブルーレイディスクメディアは、競合他社が生産しており、SONY自体まだ2機種のブルーレイレコーダーが販売されているため、あくまでSONYとしてメディアの販売を終了するということです。汎用メディアですからね。

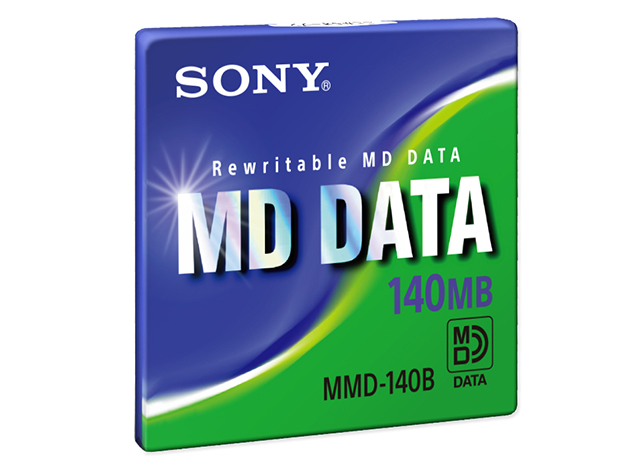

個人的に、これらのメディアすべて使った経験がありますが、中でも普及率が低かったMDデータ(MD DATA)が2025年時点まで販売されていたことに驚きました。

MDデータは、録音用MDの拡張規格として登場しました。録音用MDの技術を踏襲しつつ、データ記録用に防塵性能を高めたカートリッジを採用した140MBのデータディスクでした。この記事が詳しいです。

この記事内にあるMDデータを使用するYAMAHAのマルチトラックレコーダー(MTR)のMD4は、私が高校の放送局員(ほかの学校でいう放送部に委員活動も含めていたため放送局だった)の時に予算をもらって導入しました。

当時はまだTASCAMのカセットテープの4トラックMTRを使っていたため、この機材導入でMD DATAを使った音質の劣化を最小限にできるようになり、ラジオ番組作りや文化祭など各種イベント用の楽曲編集に重宝したものです。

なお、このMTRでは音楽MDを使った場合はマルチトラック(4トラック)レコーディングは出来ないですが、2トラックレコーディングは出来ました。

今でもMD4の説明書がダウンロードできるのはさすがYAMAHAです。

https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/6/323166/MD4J.pdf

残念ながらMD DATAはこういった用途以外にあまり普及せず、PCの記録メディアとしても先行するMO、そしてのちに一般化したCD-Rに勝てず、Hi-MDのデータ用であるMD DATA2も登場しましたが、普及することなく消えてしまいました。

MDは一般人が使えるようになった最初のデジタルディスク録音メディア

今ではPCで当たり前に高度な音楽編集ができるようになりましたが、90年代前半はまだ録音メディアはテープ主体、テープはランダムアクセスができないですし、アナログカセットはダビングするたびに目に見えて音質が劣化しました。

PCを用いたレコーディングは既に一部のプロは行っていましたが、一般大衆にはまだなじみの薄いものでした。

というのも、90年代はまだPCのHDDは容量が小さく高価でした。CD-ROMが650MB(のちに700MB)の容量だったのに対して、Windows95が出た当時のPCのHDDは420MBや850MBで、多くて1.2GB程度、まだCDに匹敵する音源の扱いがデータ容量的にもサウンドボード的にも難しかった時代です。HDDの空き容量は音楽CD1枚分もない時代で、HDDに録音なんてのはまだ一般的ではなかったのです。

なので録音と言えばアナログのカセットテープが一般的、DAT(ディジタルオーディオテープ)はプロやオーディオマニアが使っていましたが、高価ゆえに一般に普及はしていませんでした。

それがMDの登場により、テープメディアと違って不要部分のカットや曲順の変更、消去が容易に行えるようになりました。一般に(というよりも日本で)普及した最初のデジタル録音メディアとなりました。

MDの編集能力は高く、単純にCDをダビングするだけではなく、生の音声を録音して不要部分をカットしたりといった編集を行う放送の番組作りにはとても重宝しました。

実際、プロの世界でも業務用MDデッキを使ってFM番組を作成しているところもあったくらいです。

MDはATRACというデジタル音声圧縮技術を使用することで、CDよりも小さなディスクに最大74分(のちに80分)録音可能なメディアで、磁界変調ダイレクトオーバーライト方式により、録音時はレーザーにより高温化させてメディアの磁力を消去したところに磁気ヘッドでN/S極の磁気をかけることにより記録、再生時はレーザーをディスクに当てて、N/S極磁界の向きが変わることによる光の反射の向きの微妙な変化を0と1のデジタル信号に置き換えていました。

CD-Rより保存性もよく、日本ではカセットテープに代わるものとして、MDは90年代は結構普及しました。

しかし、のちにCD-Rが低価格化し、PCの普及でCD-Rが気軽に使えるようになると、CDからのダビング用途としてのMDが少しずつ浸食され始め、持ち歩き再生用途としてもiPodが発売されると、徐々にMDは売れなくなっていきます。MD生みの親であるSONYが先にMDレコーダーの生産を完了(2013年)、最後まで作っていたのはTEAC/TASCAMで、それも2022年で販売終了となりました。

●音楽メディアの終焉

こんな記事も見かけました。おおむね同意する内容ですね。

ただ、MDが消えた考察の1つはちょっと違うんじゃないかな、と思う部分もあります。

1つ目は、カセットのような「アナログの良さ」がないこと。

アナログの良さがないから、というのは後付けの理由でしかないと思いますね。MDはカセットテープよりメディアもデッキも製造ハードルがはるかに高く、生産されなくなれば自然消滅してしまいます。そしてMDは、日本と欧州の一部では普及したが、それ以外の海外ではカセットやCD-Rのほうが主流で、これは記事にある通りで同意します。

そもそもMDを扱うハード自体の販売数が圧倒的にカセットテープより少ないんですよ。故障率もカセットデッキよりMDデッキのほうが高かったので、中古の残存も少ない。

MDは光磁気記録を採用しているため、レーザーでディスクを磁気を失うキュリー温度まで上昇させてから磁気ヘッドで記録していたため、構造上ピックアップの負荷が高いのと、メディア小さいゆえに精密でした。

また、MDはポータブルレコーダーが据え置きデッキより普及していたため、どうしても耐久的に難しい部分もあったと思います。

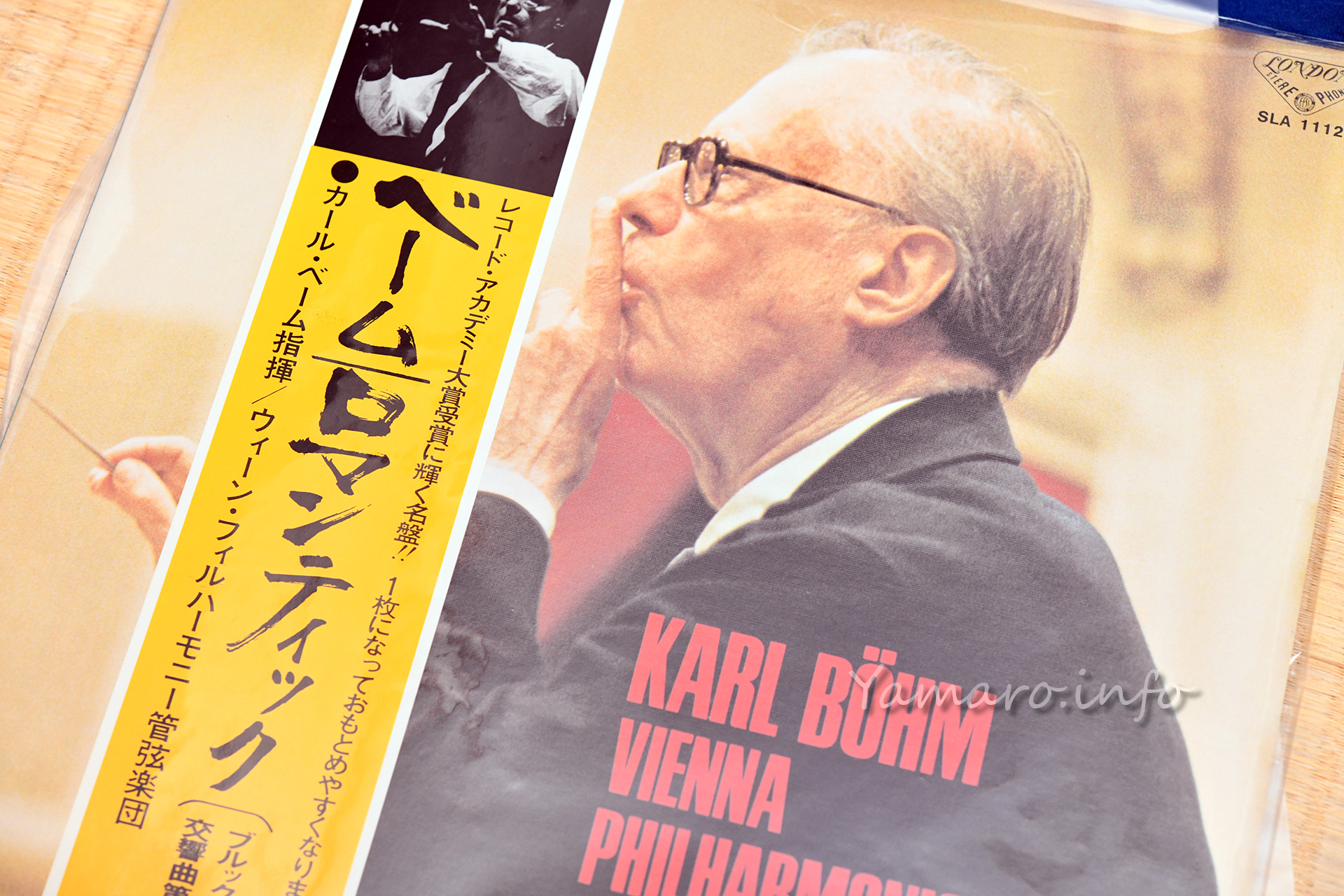

当時はラジカセやミニコンポにCDの光出力があり、そこからポータブルMDレコーダーに録音する、という使い方が浸透していました。のちにラジカセやミニコンポにも組み込まれるようになりましたが、上の写真のSHARPのポータブルMDレコーダーは、OEMでKENWOODやDENONなどからも販売されていて、私の周りはこの機種のユーザーが多かった印象。

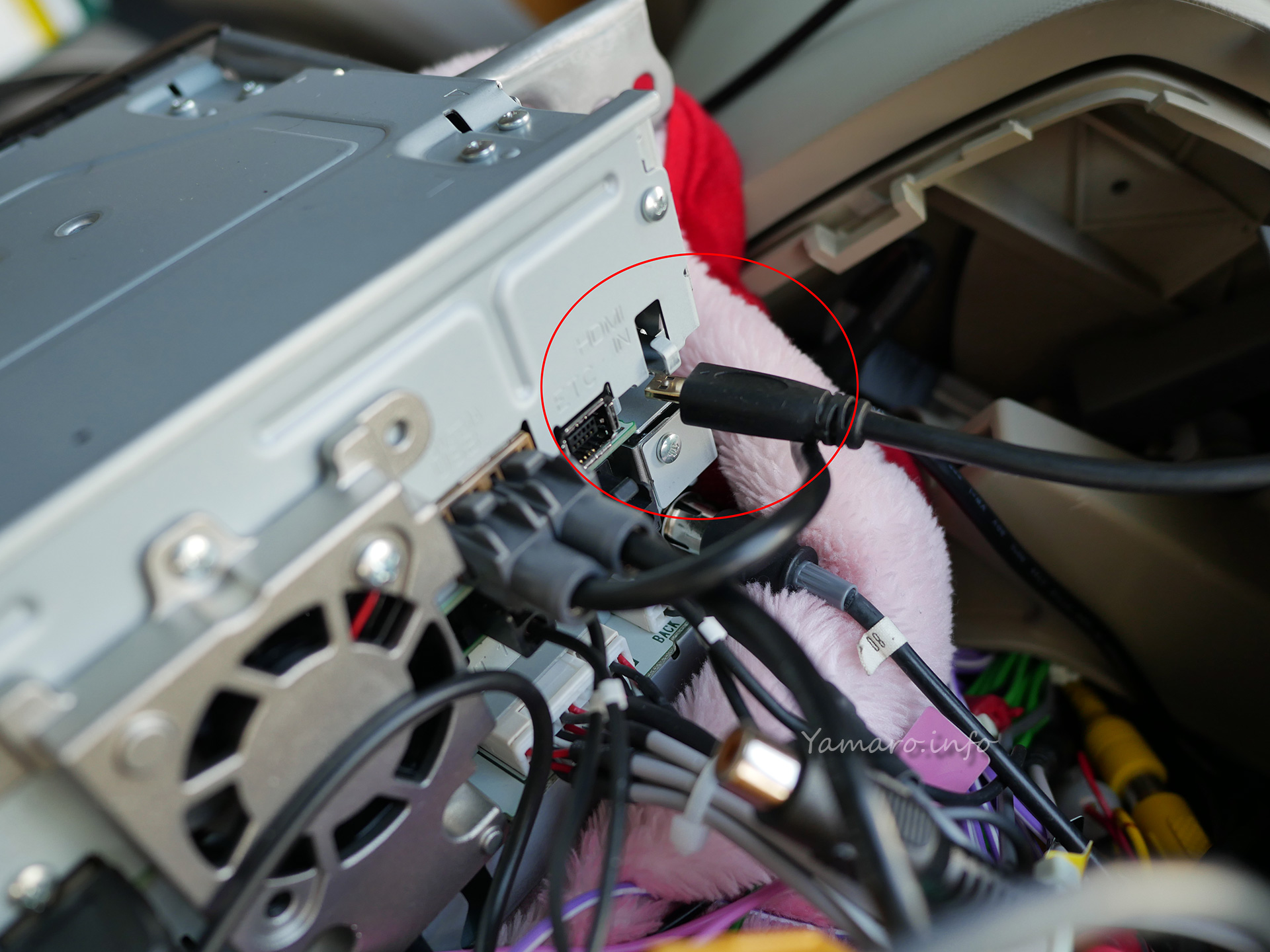

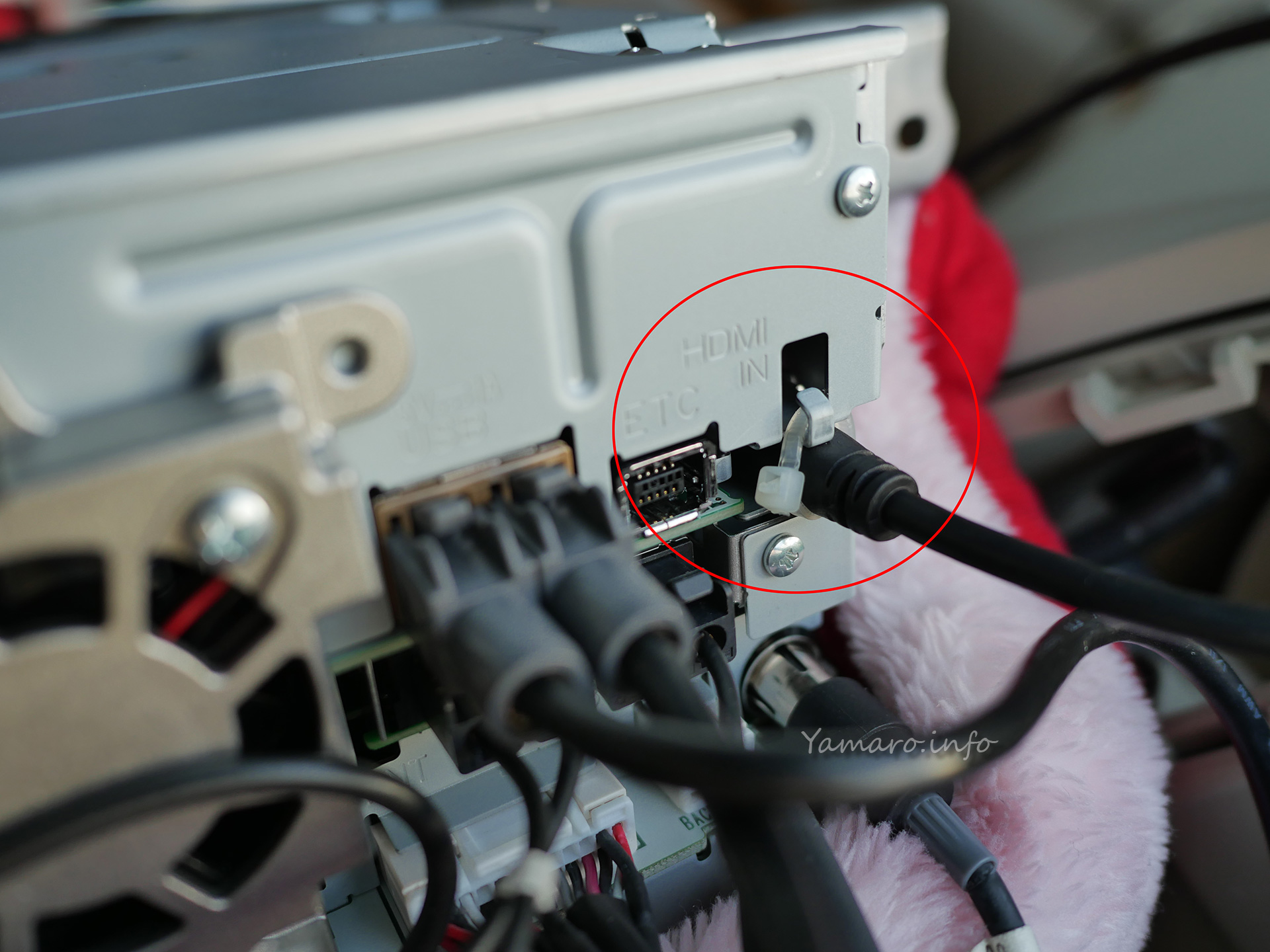

カーオーディオもMD対応機が出ていましたね。

カセットテープは2000年代前半には既に斜陽メディアとなり、大手メーカーが次々に生産撤退していました。

しかしながら、元々カセットテープはオープンライセンスであることから、残ったメーカーや第三国のメーカーで細々と生産が続き、すでに高音質のメタルテープはロストテクノロジーとなり販売されていませんが、歴史の長いノーマルポジションのテープは今でも売られています。

日本のブランドだとmaxellが現在も販売しています。

かつてあったドルビーノイズリダクションや高度なメカ制御など何もないシンプルなデッキが細々と生産されている、だからこそ今でも録音再生環境が残っていて、それが比較的安価に手に入るのが、消えずに残る要因でしょう。

唯一の据え置き型Wデッキ、TEAC W-1200(S)は、往年のTEACのカセットデッキからするとスペックはもう見る姿もありませんが、現在も新品で買えるカセットデッキです。

ワウ・フラッター0.25%って、ドルビーBノイズリダクションすらないなんて…昔のミニコンポのデッキでももう少し良かったです。本当にロストテクノロジーなんですね。

メタルテープに代表される高品質な録音メディアとしてはとっくに終焉を迎えていますが、細々な需要が支えているのが現状でしょう。そして最盛期から技術力は低下したけど、オープンメディアとしてデッキやテープが製造されている、そこに若者が逆に新鮮さを、昔使っていたおじさんおばさんが懐かしさを覚える、それが現状のカセットテープです。最近ミュージックテープも復活してきていますね。

長い歴史で継続生産されてきたことと、世界中で使われたことが、生き延びている要因です。同じことはレコードにも言えますね。デジタルメディアとしてはサブスクが浸透したことで、CDが次第に消えて行っています。

CDも光学ピックアップなどが製造されなくなれば、時代にハードが収束し、読み取りできない環境が今後増えてくるでしょう。

もはやPCにも光学ドライブが標準搭載されなくなった現在、CDを再生する環境がない人も増えてきています。MDよりははるかにハードが普及していたので、近い将来消えることはあり得ませんが、やがてそんな時が来るかもしれません。

なぜMDはあっさり消えていったのか?

MDは90年代結構普及した割に、あっさり使われなくなった理由は、一般人にとってはCDのダビング用途としての使われ方がメインで、その後CD-Rが普及し、何倍速かで読み込みと書き込みができるようになると、基本的にCDの再生し、それをリアルタイムで録音するMDは時間がかかってしまうので、CD-Rの便利さに敵わなくなってしまいました。加えてCD-Rなら多くのCDプレーヤーで再生可能です。

さらにPCのHDD容量が次第に増えてきて、取り込んだ多くの楽曲データを格納できる程度になり、iPodの登場でメモリーメディアで再生できるようになると、ポータブル再生機はメディアそのものをとっかえひっかえするより内蔵メモリに取り込んだほうが便利だし持ち運びも楽になりました。この時点でMDは一般用途としての役目は終えてしまいました。2000年代半ばのことですね。

iPodに代表されるDAP(ディジタルオーディオプレーヤー)はメモリ容量も増え、それがスマホにとって代わり、ついにはネット配信も始まり、サブスクで音楽を聴くことが一般化した時代に、もはやMDの生きる余地もなくなりました。

こうして録音専用メディアは終焉を迎えたわけです。

MDはランダムアクセスに優れ編集が便利…といっても、FMラジオからエアチェックして音楽を録音していた時代だったらありがたい機能(音楽だけ残したいときにDJの音声を消したりとかできる)は、CDレンタルが出来るようになった全盛時代にはもうほとんどの人がやらなくなっていましたし。

カセットテープが流行っているのは、過去の大量の資産が残っているから、大手はほぼ撤退したがテープやデッキが細々と生産され続けていた、そして最初からスマホで育ってきた若者にとって新鮮なガジェットとして認知されたからでしょうね。

そんな私もMDが大好きで、SONYの初代ポータブルレコーダーのMD WALKMAN MZ-1から、再生専用のMD WALKMANにデッキ2台と買いましたが、現在では全て売却し、友人からの貰い物のMD WALKMANが1台静かに眠っているだけになりました(多分もう動かないでしょう)。

ただ、MDメディアのほとんどが、CDからのダビングで、ごく一部にFMラジオから録音したものがある程度なので、案外困らないんですよね。今やサブスクで聞けるものも多いですし。こういうのも、MDがあっさり消えた要因なんでしょうね。

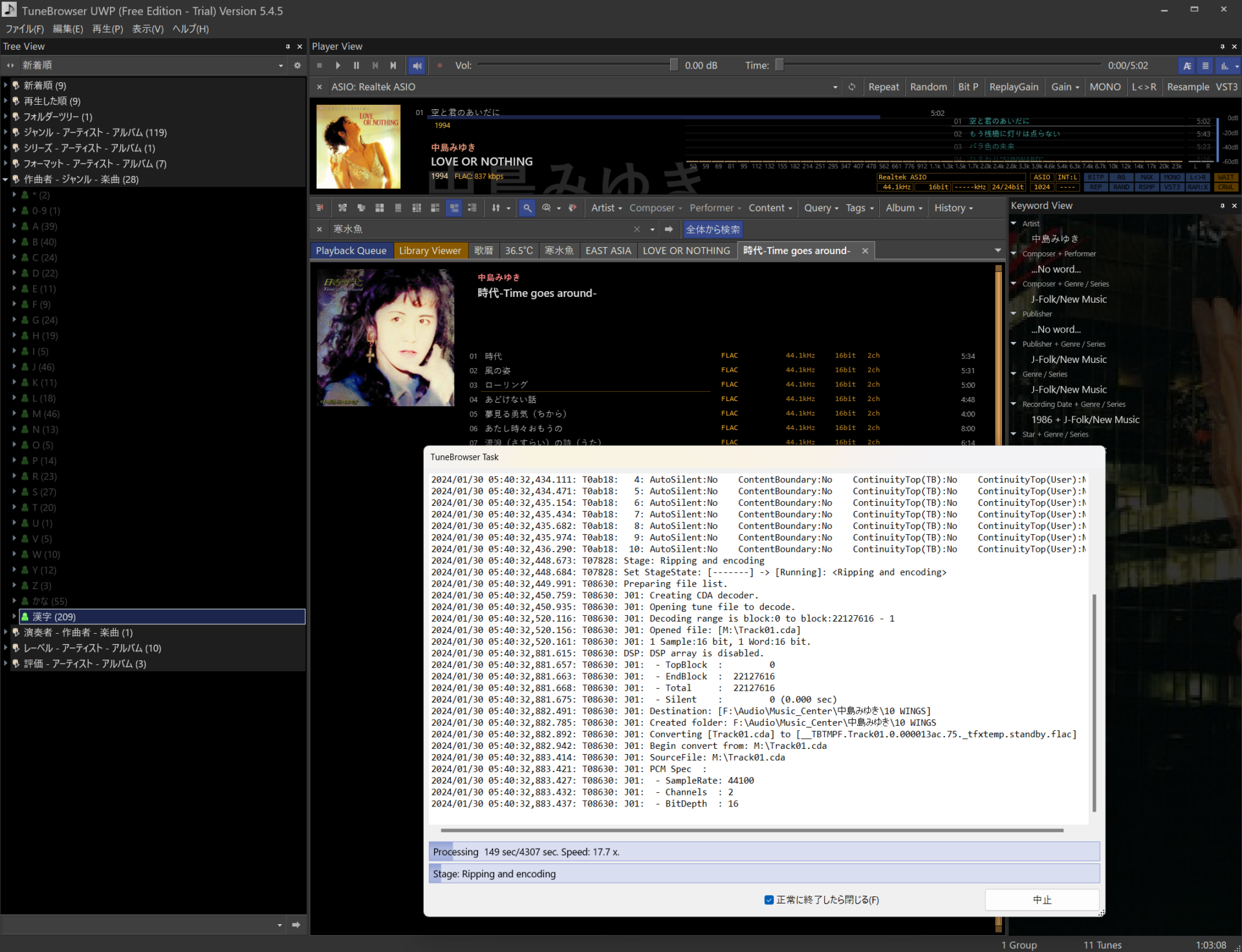

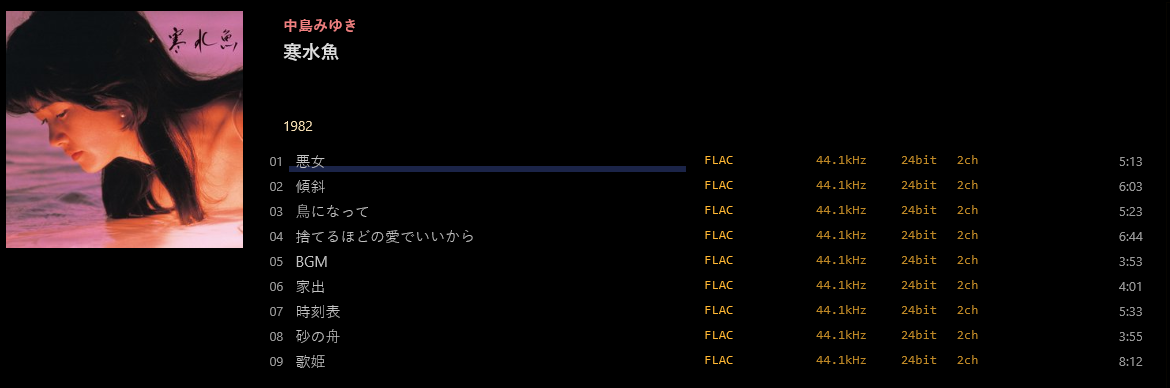

過去にこんな記事も書きましたので、合わせてご覧いただければと思います。