最近望遠レンズバカになってしまっていますが、自分の写真の原点は35mmレンズです。ってことで、望遠レンズ撮影の合間に撮ったスナップ。

たくさんの小さなお地蔵さんが並んでいる斜面。片田舎のこの場所になぜこれがあるのか、いつからあるのかわからないけど、古そうなのは確か。

たまたまロケハンで入った場所にこういうのがふとあるのが面白い。

昨日は発熱で仕事帰りすぐに寝てしまいましたが、おかげで今日は回復しましたので、1日遅れでNikon Z 8のFW C:Ver.2.10に更新を行いました。

今回、スマホのSnapBridge経由で初めてFWのアップデートに成功した気がします。

いつも、スマホのSnapBridgeからFWを更新しようとすると、スマホからカメラへのデータ転送途中で失敗してしまうんですよね。

今回成功した秘訣は、ズバリスマホとカメラを近づけたこと! これはSnapBridgeが繋がりづらい場合にも効果を発揮しますのでおすすめです。

今回のZ 8のFW更新内容は以下のとおりです。

主にZ 9で選考して搭載されていた動画関連の機能拡張と、操作関連、不具合の修正ですね。

地味によいのが「静止画モードと動画モード各々で撮影モードを設定可能にしました」ですね。これ、スチルは絞り優先かシャッタースピード優先で撮ることが多いのですが、動画はお気軽にP(プログラムオート)モードで撮りたいことが結構あるもので。やっと分けてくれたか~といったところです。

うっかりNikon Imaging Cloud対応しないかなと思ったら、さすがにそれはなかった(笑) この分だとZ 9とZ 8はこのまま対応は見送られるかもしれませんね。

RAW現像ソフトのNX StudioもVer.1.8.0に更新されています。こちらはCOOLPIX P1100への対応とちょっとした不具合修正です。これもAIノイズリダクションみたいな大物更新があれば面白いのにな~

いつもの酒屋、ここは三重県鈴鹿市の清水清三郎商店の作(ZAKU)を常においているお店ですが、IMPRESSIONシリーズはなかなかないんですよね。

珍しくあったので、買わずにはいられませんでした(笑

実は行きつけの串焼き屋ではよく飲んでいたりするIMPRESSION Hですが、買ったのはいつぶりだろうか?

火入れながら生酒のようなフレッシュな味わいを実現している「作(ZAKU)」ですが、より生酒らしいフレッシュさを実現したのがIMPRESSIONシリーズです。

全4種類のうち、IMPRESSION Hは穂乃智をベースとしています。

NとMは自社酵母、Gは協会7号酵母、Hは協会14号酵母です。Hで使われる14号酵母は、「金沢酵母」の中から吟醸香を生成する能力が高い株として選択されてきた酵母、とのことです。

極微発泡です。火入しつつも微発泡を実現するのがすごいですね。酒米はラベルには書かれていませんが、複数の米をブレンドしているようです。

さあ開栓しましょう。

ゆっくり開栓、ポンとガスが抜ける音。ゆっくり注ぐと、わずかにシュワシュワしますね。

そして鼻が悪い自分でも開栓しただけでわかる素晴らしい吟醸香。もうほんのり香る甘味と酸味感がたまりませんね。

口に含むと、すっと抜ける爽やかな吟醸香、プチプチ微発泡の爽快さとともに、押し付けがましくないきれいな透き通った甘み、酸味、そして苦みと旨味、このバランスが見事です。

IMPRESSION Hはシリーズの中でも割とさっぱりした味わいですが、飲むほどに味わいが深く感じられますね。どの料理にでも合わせられる押し付けがましくない透き通った、それでいて味わい深いお酒です。特別なひとときに向いたお酒です。って普通の日に飲んでいますけどねw

IMPRESSIONシリーズは、定常販売されているため、買おうと思えば比較的安定して買えるお酒でもあります。是非どうぞ。

コープ・ノース25で日米豪のF-35戦闘機がグアムに集結し共同訓練が行われていました。

21日までの訓練を終え、23日、ホームの三沢基地より先に、一旦百里基地に飛来するとの情報。せっかく日曜日なので、見に行ってきました。

さて百里基地にF-35Aが戻って来る時間は13~16時と公表されていましたが、この手の予定はだいたい遅い方になるんですよね。

タイガーエア台湾のA320Neoが上がろうとしたところに、無線が入りました。コースサインは「レガシー」。すわタイガーの機体に阻まれるか…

いや、先にタイガーエア台湾が上がりました。ふぅ。続けざまにF-35Aの期待が見えました。ギアは後ろから先に出るんですね。

カエル(302SQ)とオジロ(302SQ )の29-8733と732号機です。2から始まるので2022年導入の機体ですね。そして既にもう40機導入されているんですね。

元々F-4EJファントムII戦闘機の代替として当初は42機導入の予定だったので、先にファントムが退役してやっと当初の予定機数に近づいてきました。

その後、F-15JのPre-MSIP機の代替もF-35AとB型と決まり、最終的に147機導入予定となっています。

久しぶりのカエルとオジロ、懐かしいよね。一昔前までどちらも百里基地のファントム部隊だったんだもの。

さて予定では4機帰投ですが、2機の後先にスカイマークのポケモンジェットが離陸のためR/W03Lに待機。

そこのにこりの2機が降りてきました。

結局スカイマークが上る前に2機がタッチダウンすることに。

728と729号機でした。ちょうどタッチダウン直前で太陽が遮られて暗くなってしまいました。あとスカイマークのジェットブラストの影響で絵が甘くなってしまったので、そこは割愛。

スカイマークが上がってこの日の撮影は終了でした。ポケモンジェット、ウイングレットの外側だけでなく内側にもピカチュウが描かれているんですね。

お手振りもありがとうございます!

月曜日の三沢に向けての帰投は仕事があって見られなかったけど、上がりで捻ってくれたようですね。

昨日も息子のサッカーの練習試合。だんだんと子供たちの成長に従って、週末のイベント事も増えてきました。

一緒に行けなかった妻に写真を送ったら、だんだん骨格がしっかりしてきて、男の子になってきたなぁと。

チームでも足が速いので、フォワードも任されることが多い。でも敵がアタックしかけてくると、まだボールを取られがち。敵をかわしながらドリブルを継続するのが課題かな。

まだチーム内でキーパー固定じゃなくて、元周りでやっているけど、投げたりキックしたりでかなり遠方までボールを飛ばせるので、チーム内でもうまい方かな。

本人はキーパー専任もまんざらではないみたいですが、どうなるかな?

この日はハーフコートで入り乱れていて、撮影は難儀しました。Nikon Z 9の3Dトラッキング、もう少し食いついてくれるとありがたいんですけどね。そこはEOS R1が羨ましいなと思ったり。

なにげにX(Twitter)を見ていて歓喜した、ついに焦点工房から発売される例のアレ!

Nikon純正のFTZやFTZ IIでなし得なかった、モータ非内蔵の、ボディ側のAFカップリングで動作していたAFレンズが、ついにNikon ZマウントカメラでAFを使用できるようになります。

これで手持ちのAI AF DC-Nikkor 135mm f/2DやAI AF Fisyeye-Nikkor 16mm f/2.8Dなど大好きなレンズがAFで使えます。

Xや焦点工房公式では詳細は書かれていませんでしたが、PRONEWSのHPに対応レンズについて書かれていました。

MonsterAdapter(モンスターアダプター)LA-FZ1は、ニコンFマウントレンズをニコンZマウントカメラで使用するための電子マウントアダプター。参考価格は税込59,000円で、2025年夏発売予定。

AF駆動用モーターを搭載し、モーター非内蔵の初期のAFニッコール(ボディ内AFモーター対応)をオートフォーカスで使用することが可能(モーター内蔵のAF-P/AF-S/AF-IニッコールにおいてはAFでの使用に対応しない)。画面の広い範囲で像面位相差AFが使用可能。また、「顔検出」「瞳AF」、レンズ内の手ブレ補正機構、ボディ内の手ブレ補正機構に対応する。

とのことです。

純正より先にサードが対応。まあ色々事情があるのでしょうから、そのあたりは後半で考察するとして、まずは出してくれてありがとうと言いたい!

もちろんサード品なので完璧な動作など期待しないし、レンズとボディの組合せによってはうまく動かないかもしれない。でもいいんです。ロマンを買うようなものなので。古いAFレンズに過大な期待なんてしませんよ。でもそうじゃない考えの人もいるからこそ、純正では出すのが難しかったかもしれませんね。

59,000円という値段も良いですね。この時期にこの値段というのはなかなか良いです。SONYのAマウントアダプタLA-EA4は4万円じゃないか、と言う声があるかもしれませんが、それが登場したときと今では、だいぶ資材高騰しているはずですからね。

面白いことにこのアダプタ、モータ非内蔵のAFに対応しますが、モータ内蔵レンズ(AF-S / AF-I /AF-P)のAFには非対応です。まるで、Nikonの1980年代の一眼レフ(F4を除きモータ内蔵レンズ非対応)のようなアダプタですね。

これはつまり、モータ内蔵レンズと非内蔵レンズで、レンズとボディ間の通信や配電のやり方が違うということでしょうね。

「画面の広い範囲で像面位相差AFが可能」としていますが、コントラストAFとの併用にはなるはずで、恐らくこの部分が肝(像面位相差とコントラストの塩梅)と思われます。

ここからは憶測の域を出ませんので、あくまで話半分に読んでいただければと思います。色んな事情が重なっているとは思います。

個人的にこうなのかなと推察する部分や、SNSに上がっている意見をピックアップしてみました。

こんなところでしょうか。

1については、実際Webの記事でも、AFカップリング内臓のマウントアダプタについてはあまり考えていなさそうなコメントを見たことはあります。もちろん開発中だったとしても、口が避けても言えないでしょう。

まったく開発も何もやっていないとは考えにくいです。なにせ不滅のFマウントと称していたので、研究開発は行われているでしょう。ただそれ販売するかは別の話。商品化までのリソース(下記の検証の部分)や値段設定を考えると現実的ではない、優先して出すものではない、という判断もあるかもしれません。

それに、新しいレンズの売上に影響はありそうです。なにせ、昔から使っているユーザーも多くケチぃユーザーもそれなりに多いので。

出さなくてうるさいユーザー以上に、出した後もうるさいユーザーも多そうなメーカーゆえ、純正は大人の事情により出したくない、というのもなきにしもあらず?

2については、確かにこれはありそうだな、と言う話です。検証が膨大でとても直ぐに販売はできない。

その昔一眼レフで、社外のAFテレコンバーターを使うと、f値はAFセンサの対応範囲内であっても実際にAFが合わない、あるいは合いづらいという事象が発生したことがあります。

社外品の場合、光学品質の問題でテレコンバーターを挟むことで収差が多くなってしまうと、AFの位相差センサが誤作動する場合があります。またレンズによっては、AFが合う部分のコントラストのピークと位相差が必ずしも同じフォーカス位置に合致しない場合があります。

純正レンズの場合、こういったことが発生しないように、レンズやボディに補正データを持たせていますが、社外品の場合はこうしたデータを持てない、あるいは純正のように振るまうために(ようは偽装ですね)、正確なデータがない、あるいは合致しないためにAFが合わない、といった事象が発生します。

そういったことが、社外品純正レンズと純正マウントアダプタの組合せで発生してはならないので、組み合わせによるテストは重要です。その上で、補正データなどにより動かせるか、あるいは非対応とするか、と言う判断になるかと思います。単焦点レンズはともかく、更に難しいのはズームレンズで、ズーム域とフォーカス位置とレンズによっては変動するf値の組み合わせで検証する必要があります。

2と3に関わる部分でもありますが、一眼レフの場合は、位相差AFセンサが比較的大型で、位相差の検出範囲が像面位相差方式より大きくとれるため、大きくピントを外した場合でも前ピンか後ピンかの検出はしやすいのに対し、像面位相差方式はイメージセンサの画素の一部を位相差センサとしている、つまりセンサ部分が小さいため、一眼レフ用の位相差センサより検出範囲が狭いとされています。

このため像面位相差方式であっても、昔からあるコントラストAFも併用しています。このコントラストAFは、最初からミラーレスように開発されたレンズはそれに最適化されていますが、そうでないレンズは高速でコントラスト検出するのが苦手なものも多いかと思います(収差などの影響でコントラストピークが分かりづらいレンズもある)。

実際デジタル一眼レフのライブビューモードでは、Nikonの場合Z 7の像面位相差センサを搭載したD780を除き、コントラストAFとなりますが、この時のAFの速度はかなり遅いというのを実感できます。特にモータ非内蔵レンズでのコントラストAFはかなり遅くなってしまいますし、コントラスト方式は前ピンか後ピンかがわからなくなるために、ウォブリング動作(コントラストピーク検出のためAFが行ったり来たりする現象)が発生します。

ウォブリングの発生、そしてモータ非内蔵レンズはAFそのものが遅いもの相まって、AF-Sレンズなどと比較して相当AF合わせに時間がかかると思われ、これもNikonの社内基準に合致しない可能性がありますね。

4はちらっと聞いたことのある話で、実際はどうなのかは裏が取れていませが、モータ非内蔵レンズはAF駆動制御をレンズ側で、内蔵レンズはボディ側、と言う話を聞いたことがあります。ただ、そうだとした場合、Nikon F4やF90以降の中上級フィルム一眼レフの時代は、ファームウェアアップデートという概念はありませんでしたが、これだと新しいモータ内蔵レンズが出たとしてもAFが最適化されないことになります。でも1994年発売のF90Xで、2007年代発売のAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G EDはちゃんと動くんですよね。

逆にモータ非内蔵レンズ側にAF制御を持たせているとしたら、レンズアダプタにとってはやりやすいように思いますが、ここは一眼レフとミラーレスでのAF制御の違いがあるからなんとも言えないですね。

SONYのAマウントレンズをEマウントボディで使えるマウントアダプタLA-EA5、あのサイズにAFモータを内蔵しているのは驚きで、しかもちゃんと像面位相差AFにも対応しています。

ただレンズとボディの組合せによっては、

オートフォーカスは動作しますが、暗いシーンや画面周辺部および大きくピントが外れた状態からのオートフォーカスではピントが合いにくい場合があります

としているものもあります。

サポートページには、レンズとボディの組合せでどういう制約があるかが事細かに書かれています。

これだけの検証をSONYは真面目に行っているわけで、開発リソースが劣りレンズの数が圧倒的に多かったNikonでは、ここまで検証を出来ていない可能性があります。

こういった点が、純正のAFカップリング搭載アダプタが出ない理由なのかもしれません。

焦点工房などサードの場合は、サードなので、と言う逃げがこういうアダプタにとっては有利に働いているかもしれませんね。あくまで精度や100%の動作を求めない層のためのレンズアダプタであれば、わかっている人が自己責任でどうぞ、と言うスタンスでの販売ができますしね。

ということで、焦点工房さんは商売がうまいですね。

まあ実際はAFが合わないレンズとかまともに動かないレンズも出てくるでしょうし、非純正レンズならなおさらそういう不具合もでるでしょうね

ともかく、CP+で現物を見てきたいと思いますし、恐らくこのアダプタは購入すると思います。2025年夏発売予定だそうですが、その前にNikonが純正で出したらウケますねw

今から10年前の撮影です。航空自衛隊創立60周年記念スペシャルマーキングを施した、305SQのイーグルを撮りに多分行ったんだと思いますね。

この時代はまだ第305飛行隊(305SQ)は百里基地にいた時代。更に302SQと501SQのファントムもいたので、それはそれは賑やかでしたね。

501SQのRFファントムが降りてきて、春秋航空が降りてきて格納庫の扉は閉ざされ(笑)、スペマのイーグルが上がります。

2月とはいえ陽炎がひどいので、記録程度の転がりを。

この時代の撮影機材はNikon D810に、レンズはまだ超望遠がなくて、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRIIに1.4倍テレコンのTC-14EIIでした。

なのでイーグルの上がりもこんな単調な絵ばっかりです(笑) トリミングはしています。

でもって、この日事件が起きました。

上の写真、T-4が珍しくR/W21Lに降りたんですよね。手前でお手振りしてくれました。が、このとき異変に気づきました。

AFが動かない!

実はこの撮影のしばらく前から、AF時にレンズからキーキー異音が出る事があったんですよ。NikonのAF-Sレンズ(超音波モータレンズ)でよく出る持病ですが、これが出ていると超音波モーター不調の兆候です。

まさにこのシャッター切った瞬間からAFが動かなくなりました(泣

これ以降、AFが使えません。ただ撮影はできるので、MFでの撮影となりました。

当時のブログはコチラ→https://yamaro.asablo.jp/blog/2015/02/16/7574088

やっぱり歩留まりは落ちますね。それでもまだテレコンつけても300mmないくらいなので、何とかMFでも撮れると行ったところでした。

MFフィルム一眼レフの時代、本当にこうした航空撮影は大変だったでしょうね。その時代の写真で600mmクラスの望遠撮影なんてのはまずお目にかからないのは、手持ち撮影ががそもそも無理だったからですね。

この日、何故かもう1本望遠レンズを持ってきていたんですね。NIKKOR-H Auto 300mm f/4.5 Ai改という古いレンズを。

もうヤケクソで、このレンズでも撮影してみました。

f11まで絞っていますが、やっぱりフレアがかっていて単焦点といえど、AF-S 70-200mm + TC-14EIIにすべての面で劣る結果に。

Lightroomである程度補正はしてみたんですけどね。AF-S 70-200mmも当時まだ現行品のレンズだったので、やっぱり最新レンズはスゴイな~なんて思った次第です。

この後、どうやら早々に撮影を切り上げて、そのまま新宿のNikonのサービスセンターに行ったようです。

その場で修理はできないので、レンズは修理預けとなり、修理センターの診断でAFの不具合、超音波モータ交換となりました。

あれから10年、このレンズは問題なく動いていますが、稼働率はこの時代よりは減ったかな。

ちなみに2025年2月現在、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRIIは修理対応対応なオートフォーカスレンズ一覧に入っています。もう生産完了して9年ですが、まだまだメンテナンスできるのは安心ですね。

2018年9月に販売開始された、35mm判換算24-3000mmという光学125倍ズームレンズを搭載するNikon COOLPIX P1000ですが、長い事販売され続け、2024年2月末頃に販売終了、後継機は発表されず、NikonのコンパクトデジカメシリーズのCOOLPIXも残すところP1000の弟分のCOOLPIX P950(24-2000mmの高倍率ズーム搭載)のみとなってしおまい、いよいよNikonのCOOLPIXも幕を閉じるのか…と思われました。

そして2025年2月、1年間のブランクを経てCOOLPIX P1100として復活しました! もうCOOLPIXは新規開発することもなく、P950がシュリンクしていけば終了と思われただけに、この復活は興味深いものがあります。

というのも、COOLPIX P1000と後継のP1100はほとんど同じだからです。

ではP1000は6年近く販売されたあとディスコンとなり、1年後なぜP1100として復活したのか? という個人的な考察です。

元々コンパクトデジカメでは、こうしたスタイルのカメラは「ネオ一眼」とよばれ、レンズ交換は出来ないものの、一眼レフカメラのような見た目でそう呼ばれていました。

そして特徴として、コンパクトデジカメと言われつつも、搭載レンズが大きくレンズ交換式一眼カメラに迫るサイズ、物によってはレンズ交換式のほうがコンパクトではないかというくらいに大きなものも存在しました。

コンパクトデジカメに分類される由縁は、レンズ固定式であること、イメージセンサが小型であること(概ね1インチ以下)で、イメージセンサが小さいということは、レンズも小型化や大口径化、高倍率ズーム化が図れるということになります。その中で高倍率化に振ったのが、COOLPIX P1000やその後継となるP1100です。

かつてはこうした高倍率ズームを搭載したコンデジは各社から発売されていましたが、スマホのカメラの高画質化によるコンパクトデジカメの販売減少に伴い、カメラメーカー各社は次第にラインアップを減らしていき、Nikonは最近までP950の1機種のみ、他社も数機種を残すのみで、どれも発売から年月を経た製品が多くなっています。

そして、「ネオ一眼」コンデジの中でも高倍率ズームでは、望遠側は2000mmまで、と言う製品が多かった中、P1000では3000mmの超望遠撮影が可能となりました。

では3000mmというとどんな写真が撮れるのか? 下はP1000やP1100ではなく、1インチセンサのNikon 1とAF-S 600mmに2倍テレコンで35mm判換算3240mm相当で我家のベランダから撮影した富士山山頂付近で、登山ルートや山頂の建物が見えます。参考として、600mmで撮った写真が右側です。

これだけの写真を撮るのはレンズ交換式では価格的にもサイズ的にも容易ではなく、これを1台のカメラで完結できるCOOLPIX P1000やP1100はたしかにインパクトが有りますね。

更に動画撮影となると、家庭用ムービーでもある程度は撮れたのですが、現在はスマホに押されて需要が減り、機種も少なく風前の灯です。今はテレコンを使っても換算1200mm程度ですね。

センサや処理エンジンが古く、4K30pまでとはいえ、P1100で超望遠動画が撮れるのも魅力ですね。

実際、撮影現場でP1000を使っている人ってちょくちょく見かけるんですよね。

航空祭でも必ず見かけますし、それでスチル撮っている人もいれば、外部マイクつけて動画を撮っている人もいます。3000mmの超望遠動画ってなかなか撮れないですから。しかも単焦点ではなくズームレンズで。

野鳥撮影で使っている人も多いですね。PHOTOHITOでCOOLPIX P1000の写真を見ると、野鳥の写真が多いのがわかります。

現時点で、ニコンダイレクトでは、初期販売分の予約は埋まってしまったのか、最近新発売でよく見るお知らせが出ています。

「COOLPIX P1100【クーポン配布中】」は想定を超える大変多くのご注文をいただいているため、お届けまでお時間をいただく場合がございます。 予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

だそうです。(2025年2月執筆時点)

既にP1000を持っている人も、年式的にそろそろ古くなってきているので、買い替え需要もそれなりにあるでしょうね。

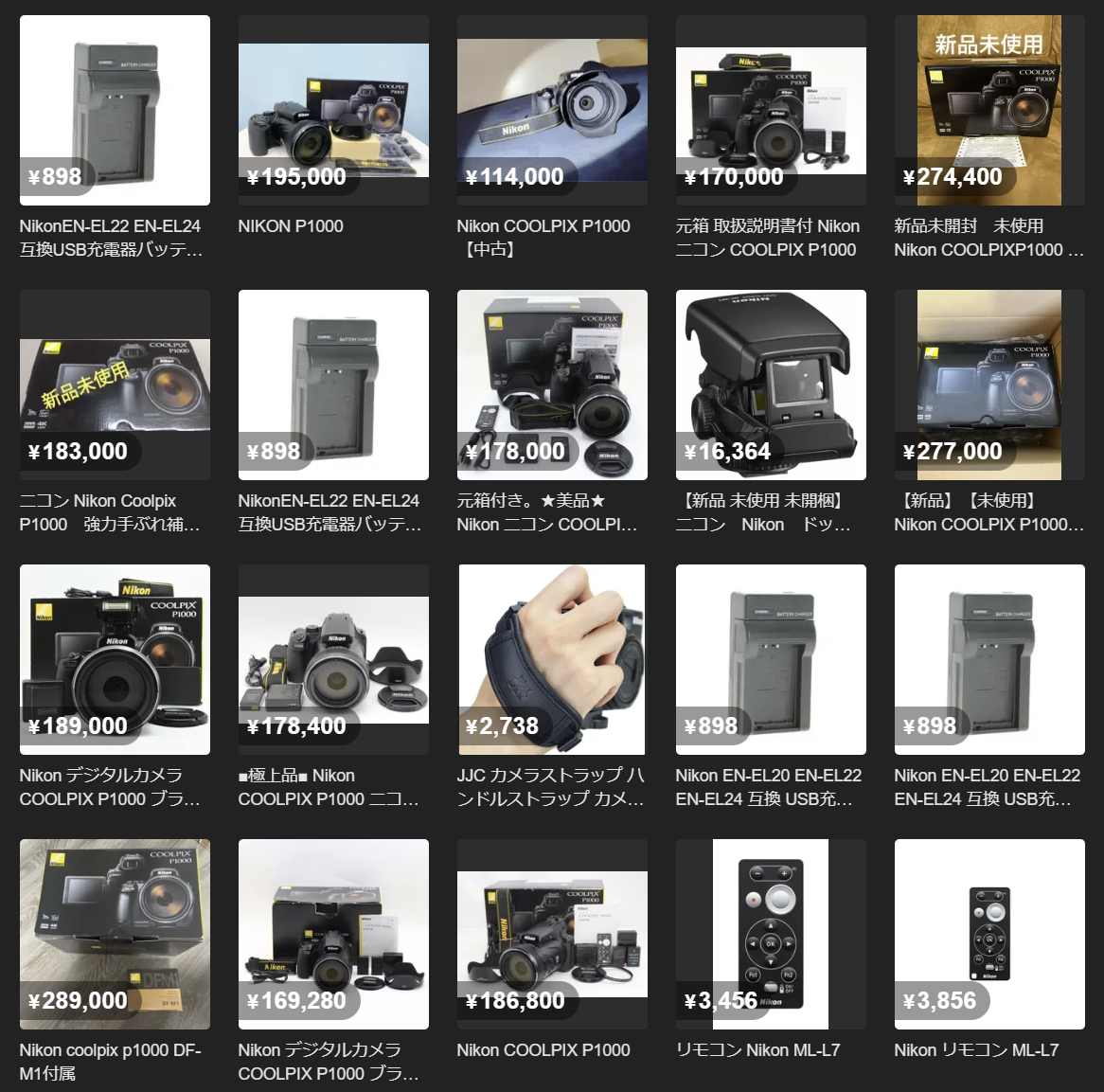

こういうカメラは一定の需要はあれど、数が出る商品でもない、でも必要な人は欲しい、そういう商品なので、去年販売終了、中古価格は値上がりし、どこかのフリマではものすごい価格になっていました。

もちろん、後継機が出ない状態だったので、欲しい人は欲しい、けどフリマでしか買えないのでこんな状態でしたが、P1100の発表で一気に死亡するでしょう。今すぐどうしても欲しいとかでない限り、P1100の新品価格のほうが安いですから。

近年のフリマはこんなのばっかでしたので、Nikonさん、P1100はグッジョブでした!

ほとんど進化していないP1100ですが、これで十分との判断なんでしょう。すべて新規開発となると、開発工数、各種認証試験が必要で、恐らくそこまでしてまで新規開発して売っても開発費を取り戻せない程度にしか売れないからなんでしょうね。

P1000からP1100へのモデルチェンジに当たって変化している点を掻い摘むと以下の通りです。

重量の微妙な変化はType-C化による端子周りの変化とかでしょうね。連続撮影枚数も微妙に変わっていますが、これも誤差範疇でしょう。

ほぼマイナーチェンジ程度の改良しかないですが、必要な人には必要な唯一のカメラというのは、同じコンデジでカテゴリは違えど、RICOHのGRシリーズやFujifilmのX100シリーズのようにオンリーワンなものが日本のブランドのコンデジでは今後も支持されていくのでしょうね。

ここ最近行けていなかった酒屋に久しぶりに行ってきまして。ここに来たら妻が大好きなこれを買ってしまいます。

去年は買えていなかった流輝(るか)の「ももいろ」です。酒米が五百万石ver.です。

実は製造元の松屋酒造では悲しい事故があったそうです。

なんと!タンクのホースが外れて酒こまちver.の流輝が流出してしまったとのこと。これはなんともいたたまれない事故ですね。

今回買ったのは五百万石ver.で、こちらは販売されております。酒こまちver.は来季待ちですね。

当ブログでは何度も登場しているので今更説明するまでもないかもですが、赤色酵母を使ったこのお酒は、毎回製造ロット毎にアルコール度数や傾向も変わり、なかなかの暴れ馬だそうです。

それでもここ何年かは安定はしてきているようには思いますが、今回はどうでしょう?

アルコール度数は仕込みにより8~14度と変動するだそうですが、今回は低めの9度でした。澱はそこそこありますね。

開栓すると、ぽんとガス感あり。毎回吹き出しはしないけど、ガスはそこそこあるのでご注意を。

上立香は酸味を感じさせる華やかな吟醸香。口に含むと、お?いつもはこれぞ桃ジュースだ!となるのですが、今回は桃よりもぶどう寄りです。さっぱりした酸味とジューシーながら上質な甘味がマスカットジュースを思わせます。適度に残るガス感も爽快さを出していますね。

そしてアルコール度数9度から想像するよりはしっかりと酒らしいアタックもありますね。これがただ甘いだけで終わらない流輝のももいろ最大の魅力です。後味に少し苦みと旨味を伴うので、甘い系のお酒なのにさっぱり感もあり飽きも来ないのです。

2日、3日と経過するにつれ、ガス感は薄れていくとともに、味わいに落ち着きが出てきましたね。甘みが少し落ち着き、酸味はそのままで、フレッシュな若々しさから大人っぽさが出てきましたね。とはいえ全体としてはフレッシュさが引き立っています。

ぜひお祝いごとで飲んでいただきたいお酒です。

一度流輝を飲み始めると、次もまた流輝を飲みたいな、と思わせるくらいに本当に素晴らしい酒蔵です。

ももいろはあっという間になくなります(笑)冷蔵庫を空けてでも一升瓶をおすすめします。

コロナ禍だった数年前はよくベランダフォトやっていましたね。

それこそベランダからブルーインパルスを撮れたのは本当に嬉しかったです。

この週末、2月とは思えない気温15℃になったのと、入間基地のC-2輸送機が体験搭乗で家の近くも飛行していたので、久しぶりにベランダで望遠撮影(つまりテレワーク)を実施。

仕事の方のテレワークは、自分の業種的に現物を触らないと出来ないものが多いので、すっかりやらなくなりましたが。

機体はC-2 (18-1213)で、コールサインCOSMO13で飛んでいました。気温が高く、遠方は陽炎の影響が酷かったけど画質はいまいちだけど富士山と絡めて撮れたので良しとしましょう。

夕方は羽田新ルートで羽田に降りていく旅客機を撮影。

B787-9やA350-1000といった新世代の機体も増えて来ましたね。その一方、B767-300のような古い世代(ただB787の納期遅れで導入した機体なので機齡自体はそれほど古くはない)の機体もまだまだ現役です。

この撮影ではAF-S 600mm f/4GとTC-20EIII、久しぶりの2倍テレコンでしたが、2倍ともなるとフレーミングは三脚があっても難しい。やばいな、2倍テレコンの感覚も取り戻さないと、すっかりフレーミング感覚が鈍ってます。

高かったGITZOのフルードジンバル雲台、最近はビデオ雲台と望遠レンズの組み合わせも多いですが、ジンバル雲台はカックンとレンズが下を向いてしまう事故が原理的にないので、重い望遠レンズほど安心感がありますね。

フルードジンバル雲台、高いですが安定感抜群です。望遠端焦点レンズならこれですね。