先日行ってきた今年2回目の行きつけの居酒屋、ペースを上げています。何なら月1で行きたいくらい。

今回特に良かったのが写真中央右端の「春霞 純米冬ラベル」ですね。濁っています。鳥海山をモチーフとした瓶です。シュワシュワで美味しかったです。

ま、どの酒もうまいんですけどね。締めに鳥モツ白湯を頂きました。言うことなし!

先日行ってきた今年2回目の行きつけの居酒屋、ペースを上げています。何なら月1で行きたいくらい。

今回特に良かったのが写真中央右端の「春霞 純米冬ラベル」ですね。濁っています。鳥海山をモチーフとした瓶です。シュワシュワで美味しかったです。

ま、どの酒もうまいんですけどね。締めに鳥モツ白湯を頂きました。言うことなし!

なにげに20年前の今頃の写真を見てみました。冬季はトリノオリンピックだったようです。

何でこんな写真を撮ったのかは覚えていませんが(笑)、2006年2月当時、デジタルハイビジョンでしたがブラウン管テレビでしたね。東芝の32DX100でした。この当時はまだ液晶テレビは高い上に過渡期だったので画質はいまいち、フルHDパネルのテレビもまだ高価で少なく、ブラウン管の画質のほうが良かった時代ですね。

BSハイビジョンで冬季オリンピック見ていたんですねぇ。

上にあるDVDレコーダー東芝RD-X4が稼働中。東芝から独立してTVS REGZAとなり、先ごろレコーダーの生産終了したのが記憶に新しいです。

他にも機材がまだMDデッキがあったり、今は売ってしまったPioneerのデジタルNR搭載のカセットデッキT-WD5Rとか、アナログのカセットテープなのにデジタルプロセッシングで出てくる音もデジタルっぽかったり、今でもDATデッキのPioneer D-HS5は持っていたりと、この頃は機材がたくさんあったけど、今は処分したものも多いです。

長く使っている機材はそろそろガタが出始めました。修理できるものはボチボチ直していこうかな。

私事ではありますが、娘が中学受験をしまして、見事第一志望に合格しました!

冷蔵庫でずっと保管していたお酒、合格したら開けようと思っていましたが、ついにその時がやってきました。

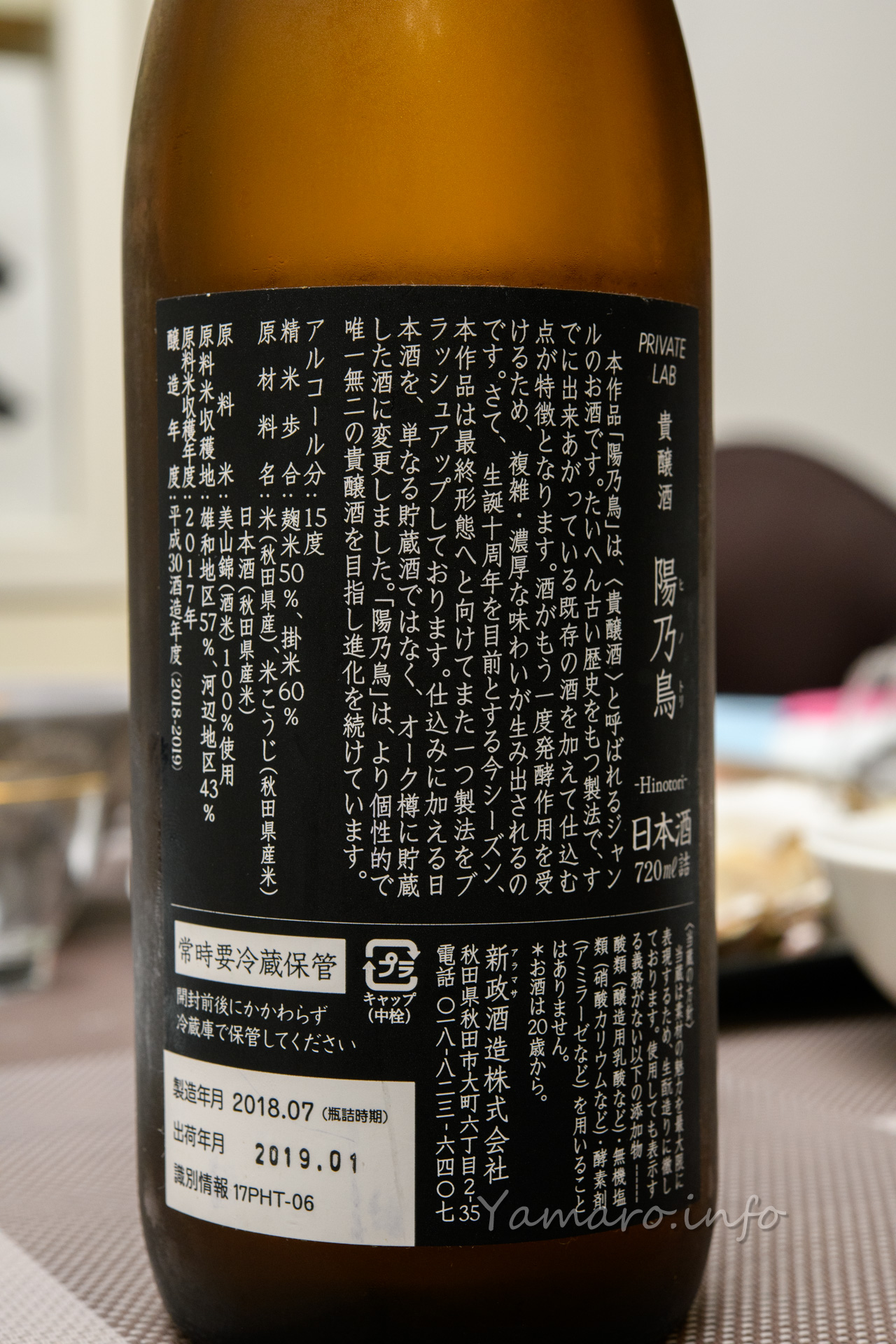

7年前、正規取扱店で正規価格で購入したお酒です。Private Labシリーズの貴醸酒、陽乃鳥、現在の希望小売価格は2,480円だそうですが、市場ではその10倍以上の価格になっていたりします。正規取扱店でも、転売対策で一般にはほぼ販売しなくなりました。それでも転売が後を絶たないお酒です。

行きつけの居酒屋にもかつてありましたが、今は置いていないですね。あまりに手に入りづらくなってしまったのでしょう。

日本酒好きとしては恐らくもう購入のチャンスはないと思うので、心して飲みます。

貴醸酒です。仕込み水だけでなく、日本酒を加えて酒を醸します。2017年収穫の美山錦を使用したH30BYのお酒(2018年、平成30年醸造)、蔵元で瓶詰め後半年寝かせ出荷されています。

この時がちょうど10周年だったようですね。仕込みに使う日本酒はこの時はオーク樽貯蔵酒でした。最新のものはオーク(楢)の中でもミズナラの樽を使っているようですね。

では開栓しましょう。

開栓しただけでもう貴醸酒らしい芳醇な甘い香りに、木桶の爽やかな香りがプラスして広がります。

口に含むと…もうこれはこれは…角が一切ないまろやかな蜂蜜のような甘さだけど決して甘すぎず、ほんのり柑橘の酸味、木桶の深みのある渋みと味わいが最高のバランスを醸しています。

正直、素人の冷蔵庫熟成でここまで熟成度合いが良くなるとは。

温度が上がるにつれ、よりまろやかさや旨味が出てきます。とにかく味に奥行きがある。もう言葉に例えようがない。基本的に貴醸酒は甘みの強調されたになりますが、その甘味が本当に上品で、ただただ甘いだけではない、いや貴醸酒としては控えめな部類ですが、これは寝かせたことによるものなのか?

とにかくすごいです。今このタイミングで開けてよかったなぁ。

正規価格で手に入るチャンスが有ればぜひ。

通販ではまず正規価格では無理ですね。寝かせたお酒なら寝かせ代は仕方ないですが…

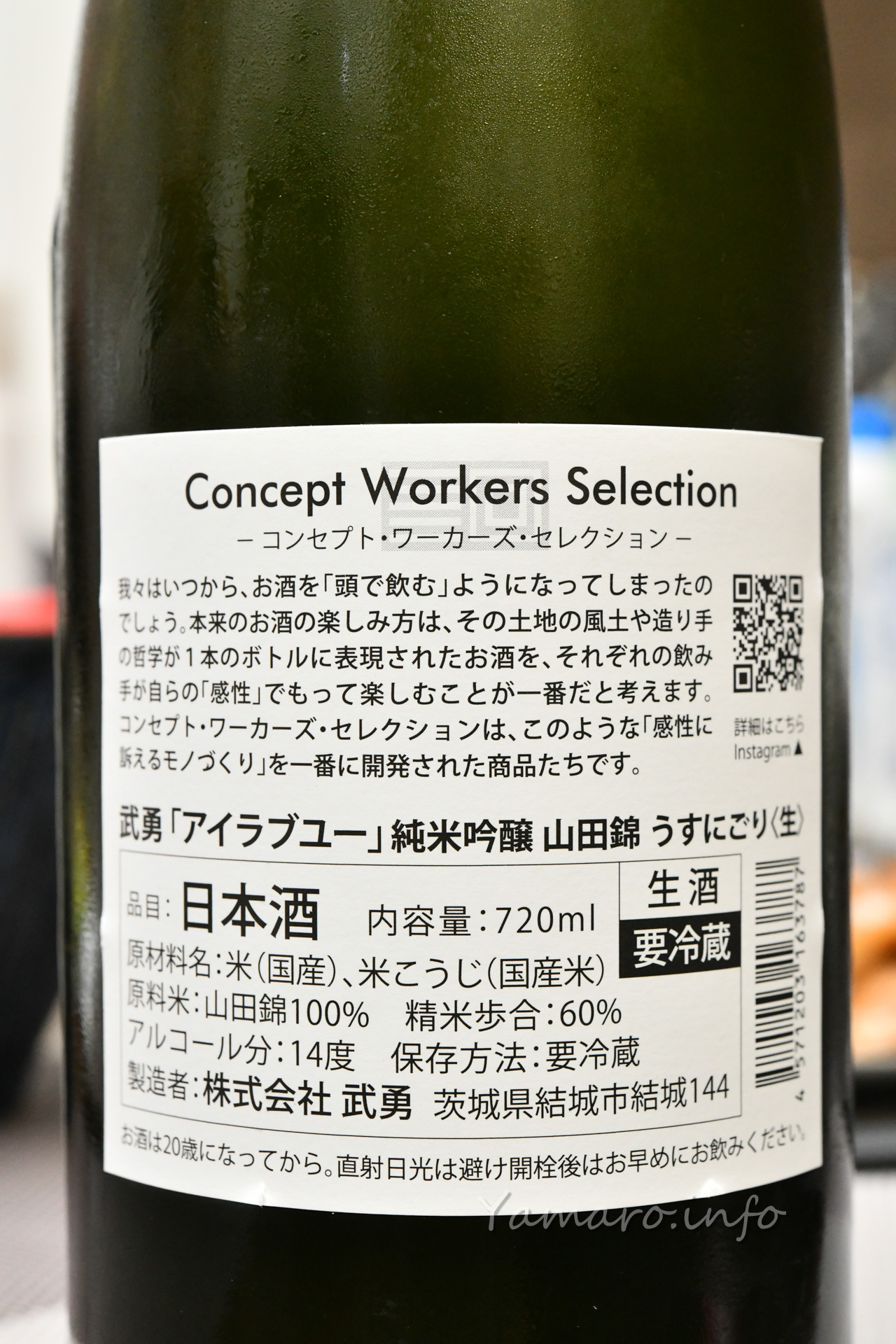

前から気になっていた可愛いラベルの武勇 アイラブユー、うすにごりの生酒がありましたので買ってみました。

茨城っぽいw でも良き。

武勇のお酒を買うのは初めてだったりします。まだまだ買ったことのない銘柄、飲んだことのない銘柄、たくさんありますねぇ。

コンセプト・ワーカーズ・セッションだそうです。頭で飲まず完成で飲めと。ハイ!

火入れバージョンもありますが、こちらは生酒、うすにごりです。これは楽しみです。

酒米は定番の山田錦、アルコール度数は平均よりわずかに低い14度。さてどんなおさけな?

要冷蔵なので冷えた状態で。開栓するとポンとガスが抜けます。

ゆっくり注ぐと、シュワシュワと炭酸たっぷり、薄濁と言うけどかなりにごりは強めですね。注ぐだけでバナナやメロンのような芳醇な甘い上立ち香が。

口に含むと…おおお~甘い上立ち香からすると、やや強めのガスと共に割とドライな印象はありますね。とは言え後からマスクメロン系の甘みと苦み、複雑味が出てきますね。これは濃いめの料理よりは少しあっさりめの料理に合いそうです。

ガスが抜けると甘みも引き立ってきます。バランス的にはこの少しガスが抜けたあたりが良いですねぇ。

初めて飲みましたがこれはいいね。次は火入れ版も買ってみたいですね。

このお酒はすぐ無くなりそう。スイスイ入ります。一升瓶もあるそうです。今日本酒もどんどん値上がっているので、一升瓶のほうがコスパが良くなります。

ぜひ楽しんでください。

液晶保護フィルムは近年硬度9Hのガラスフィルムが主流ですが、屋外で使うモニタで映り込みはなるべく避けたい、ということで低反射フィルムを買ってみました。

元々光沢タイプの液晶のFEELWORLD F7 Plusですが、この商品は国内流通が少ないためか、専用の保護フィルムは執筆時点で国内流通がありません。

が、モニタサイズと仕様から、FEELWORLD SH7と液晶サイズは同じと推察しました。これなら保護フィルムが存在します。しかも低反射タイプもあるんですね。

PDA工房さんはあらゆる液晶画面のサイズを用意しています。

SH7用を買いましたが、F7 Plusにもドンピシャでした。

ちゃんと画面サイズにピッタリ。SH7とF7 Plusは同じサイズです。記録として残しておきます。

たまにぷらっと行くハードオフ。あああの商品まだ売れ残ってるなー半額なら買うのになーといったレンズとか、大量のJAPAN DISPLAYの新品箱入とか、お店で特色は出ますよね。

やっぱり大きな店舗ほど種類も豊富ですが、ここ何年かはオーディオ系はさっぱりでした。

ジャンクコーナーも一昔前はカセットデッキとか山のようにあったわけですが、なんだか最近カセットブームなので、品数も少なくなった上に高いですね。

現役時代に使ったことのない世代にはガジェットとして新鮮なんでしょう。テープ選びとか、遊ぶのには丁度よいのもありますね。

さてジャンクコーナーで、割と新し目のFM/AMチューナーを発見、それがなんと千円! 「通電のみ確認」のラベルですが、この年式なら壊れていることはまずないだろうなと思い、ちょっと傷多めだけど千円なので購入。

清掃したら写真ではそこそこきれいに見えますね。ただそこそこ傷はあります。

1999年に発売されたPioneerでは最後の単体FM/AMチューナーです。この頃は単体オーディオが冬の時期になってきていて、FM/AMチューナーも各社あまり手を入れなくなってきました。当時の定価は¥25,000と普及期の価格帯です。もうこれより上級機種は発売されず、Pioneer最後のチューナーとなりました。

スペックも平凡です

| IHF実用感度 | 14.3dB(1.4μv) |

| 高調波歪率(1kHz) | 0.4%(MONO) 1.0%(STEREO) |

| 実行選択度(400kHz) | 65dB |

| S/N比 | 76dB(MONO) 73dB(STEREO) |

| セパレーション(1kHz) | 40dB |

| 消費電力 | 10W |

| 待機消費電力 | 1W |

| 外形寸法 (mm) | 420(W)x78(H)x287(D) |

| 質量 | 2.7kg |

手持ちの5連バリキャップ搭載のKENWOOD KT-1100Dとはスペックは比較にならないですね。値段も3倍違いますし、何よりKT-1100Dはバブル期の設計です。

ただ最近部品劣化(コンデンサ類)で調整しても同調できなくなっており、これはチューナーのメンテナンスで有名な某サイトにご相談するしかないかなと思っています。

なのでこのPioneerが生きていれば、しばらくこれでしのぎたいなと思っています。

通電OKだったので、今度はアンテナ線を接続。うちはマンションのCATV経由でFMも再送されていますが、周波数は実際の放送局のものと異なっています。恐らく干渉を防ぐためでしょうね。

あっさり受信できました。ちゃんとTUNEDとSTEREO表示が出ていますし、音も問題ありません。そして、流石にKT-1100Dの感動するほどの音質ではありませんが、値段を考えると悪くないどころか、結構健闘しているように感じました。これで1000円なら悪くないですね。

7セグ表示は最大4文字のキャラクターをプリセット可能。ただ4文字って中途半端ですね。コールサインが4文字なので、それ前提なのでしょうか? だとしたら相当マニアックですね。

表示は受信感度とかのメーターもない至ってシンプルなものです。

TOKYO FMのコールサインはJOAUですが、絶対覚えられないので無難にTKYOに設定しました。都内だとFM局が多いので、たくさんのプリセットも行きてきますね。

この機種はAM STEREOというもう終わってしまった規格の受信もできますが、もうステレオ放送は終了しているので、手持ちのループアンテナでAMも受信してみると…AMや感度はKT-1100Dよりむしろ良いくらいです。実はPioneerの90年代のチューナーはAM受信に定評があるんですよね。

マンションというAMが入りづらい環境でも、割ときれいに聞こえます。

AM放送も受信環境の悪化で受信が難しくなっていることや放送設備の老朽化で、順次ワイドFMに切り替わっていて、2028年までには殆どの民放局は停波する予定になっています。

まあ現代はradikoが一般化しつつありますからね。でもFM放送だけは無くならないで欲しいな。

面白いのは、もうこの時期のオーディオ製品ってバブルも弾けて斜陽になりコストダウンの荒らしでしたが、こんな安いチューナーにテンキーが装備されているんです。ダイヤルもあるのに。周波数のダイレクト入力やプリセットの一発選局が可能です。

アッテネーターもありますし、MPX MODEボタンもありますが、MPX MODEは押すと強制モノラルになる仕様です。ここは独立してほしかったけど、まあ値段が値段ですからね。

というわけで、元々定価も安いチューナーな上にジャンク1000円にしては上出来です。最近ハードオフでは掘り出し物がそうそうなかっただけに、これは良い買い物でした。

車検で車屋に嫁車エスティマを置いてきた後、いつもなら代車は要求しないので自転車を積んでそれに乗って帰って来るのですが、週末関東も降雪があったので、自転車は危険なので徒歩で帰宅。ちょうど光が丘公園を通るので、ついでに写真も撮ってきました。

お気軽スナップなのでPanasonic LUMIX GX7MK3で撮影です。このカメラの後継機種は出ることはないのかな…

繊細な写りのレンズで気に入っている準広角レンズ。スナップには概ねこの1本で十分ですね。もう一寸寄れるとなお良いかな。

RAW現像時に一部モノクロ化してみました。

ベタ雪で、この時間は少し解け始めていましたが、大人も子供も雪遊びを楽しんでいました。

木の枝のような高周波成分の多い写真、以前のGX7MK2だとシャギーが出ていたのが、GX7MK3ではほぼ出なくなりました。画素数が1600万画素から2000万画素に上がったから、ではなく(その程度では解像感はほぼ変わらない)、画像処理エンジンが良くなったから、でしょうね。

Panasonicのレンズってどうしてこう長ったらしいしネーミングセンスがないのか…、そして外観ももう少し安っぽさを排除して欲しいな。でも写りは良いです。久しぶりにMacroを使いました。

この標準レンズよりちょっとだけ長い焦点距離は、フルサイズならNikonのMicro Nikkor 60mmでもおなじみの画角です。使い勝手は良好。

ただ、Macroレンズなら、せめてAF/MF切り替えスイッチをレンズ側にもつけてほしいですね。LUMIX GX7MK3はボディ側の切り替えスイッチでMF設定できますが、レンズ阿波のほうが操作しやすいんですよね。

こちらも一部RAW現像でモノクロ化しました。

このレンズも、SUMMILUX 15mmに負けず劣らず繊細な描写をしますね。Macroレンズにハズレ無し、の王道を行くレンズです。ただより繊細なのはSUMMILUXで、こちらは少し力強さを感じます。

赤は難しいな…。このレンズは割とマクロ域でもAFがスパスパっと合うのが気持ちいいです。マイクロフォーサーズはマクロに強いですね。被写界深度も稼げますし。花の接写2枚の写真は絞り開放ですが、これだけ被写界深度が稼げるのは良いですね。

GX7MK3のスナップは楽しいのですが、バッテリが持たないのが玉に瑕…

嫁車エスティマ、17年目の車検に出してきました。特段不調はないけど、そろそろゴム類の劣化は気になるところ。シャフトブーツも流石にこの年式だとねぇ…。2年前は脚周りのスタビライザーリンクのブッシュが傷んでいたので、リンク毎交換になりました

車検とは全く関係ないですが、17年目ともなるとそろそろイグニッションコイルも予防交換しておこうかなと思いました。なおプラグは6年前に交換済みで、その頃から距離は5万キロも走っていないので、もう少し様子見。まあ大した費用なかからないですしね。

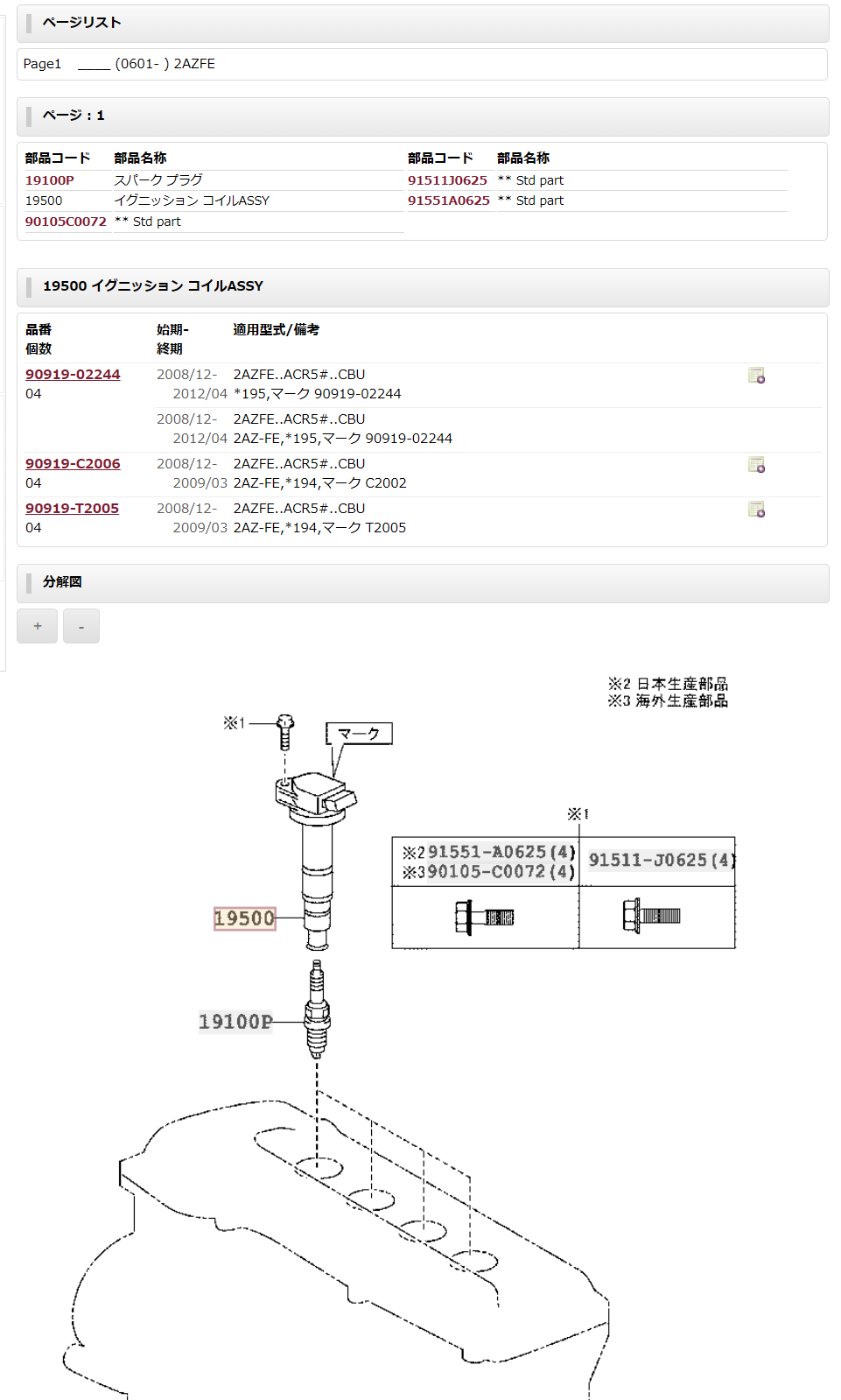

イグニッションコイルですが、自動車部品検索サイトというのがあるんですよね。ここに車検証に記載されているる車体番号を入力すると、該当する車両の部品検索が可能です(車体番号はなくても大まかに車両名と年式グレードとかでも可能)。

嫁車エスティマは2009年2月登録、車体番号で調べると、イグニッションコイルは複数の部品番号が該当しました。

多分それぞれ互換性はあるような気はするのですが、純正部品(DENSO製)は1本9千円以上して、4本で3万6千円を超えます。お高いですね。

そこで互換品を探すことになるのですが、互換品と行っても中華製のわけのわからんノーブランド品から、Astemo(旧日立オートモティブ)やNGKといった国内部品メーカーの互換品もあるようです。

中華製のノーブランド互換品は、評価を見ると数ヶ月でだめになったという書き込みも見るので、いくら価格が安くても(4本で5千円台からある)これは避けたほうが良いですね。

そこでAstemoで検索すると、エスティマの2.4Lモデル、ACR50Wは2種類の互換品が該当しました。

日立部番(現Astemo)でU13T03-COILとU13T04-COIL、という2種類が該当、値段を調べるとT04のほうが少し安いですね。ただ、先程のサイト自動車部品検索サイトでは該当年式では3種類の部品番号のコイルが記載され、どちらの互換品を買えばよいかわからない…。ってことで、現物を見るしかないですね。

やっぱりちゃんと現物確認すべきですね。外してみると

なんと部品番号は90919-02248でした。部品検索サイトの末尾02244でもC2006でもT2005でもなかったです。Astemoの互換部品的にはU13T04-COILが該当します。

やはりちゃんと現物を見るべきですね。ということで購入しました。

やっぱりAstemo(旧日立オートモティブ)って純正互換品でも安心感がありますね。これで純正部品の半額です。

エスティマの2AZFEエンジン、特段カバーとかもなくイグニッションコイルは露出しているので交換は1気筒につきボルト1本とコネクタ1つ外すだけで簡単に交換可能です。

外した純正イグニッションコイルとAstemoを比較すると、当たり前ですがほぼ一緒です。AstemoもちゃんとMADE IN JAPANでした。安心ですね。

交換後、特段ECUリセットもしていませんが、多分プラシーボ効果ですが、低速トルクの付きが良くなったような? プラグは前回の交換からまだ距離を走っていないので様子見ですが、気が向いたらまた交換しましょう。コイルに関しては、これで廃車まで持つかなと思います。

すぐ売り切れてしまうお酒、ということで土曜日の午前中に買いに行ってきました。

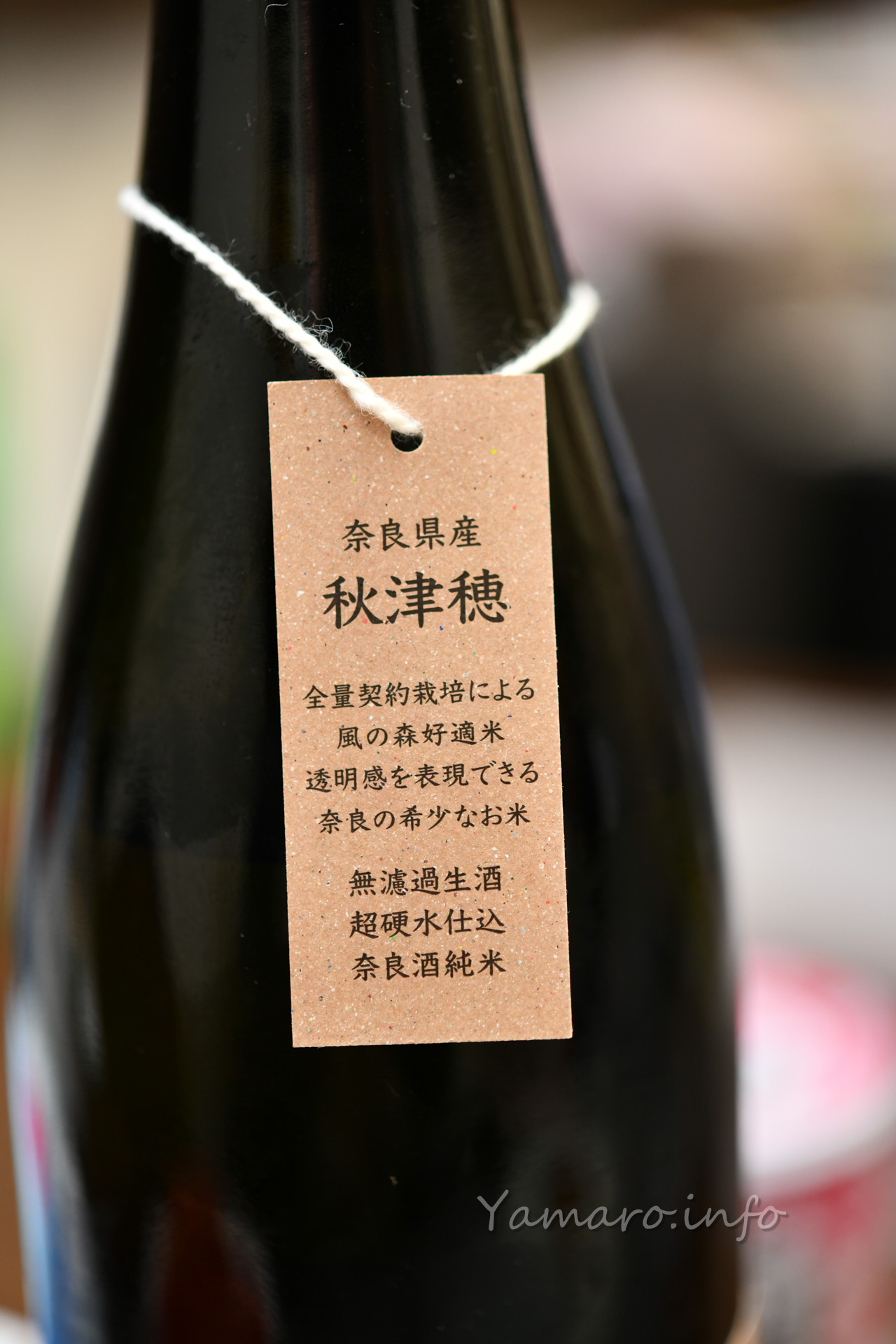

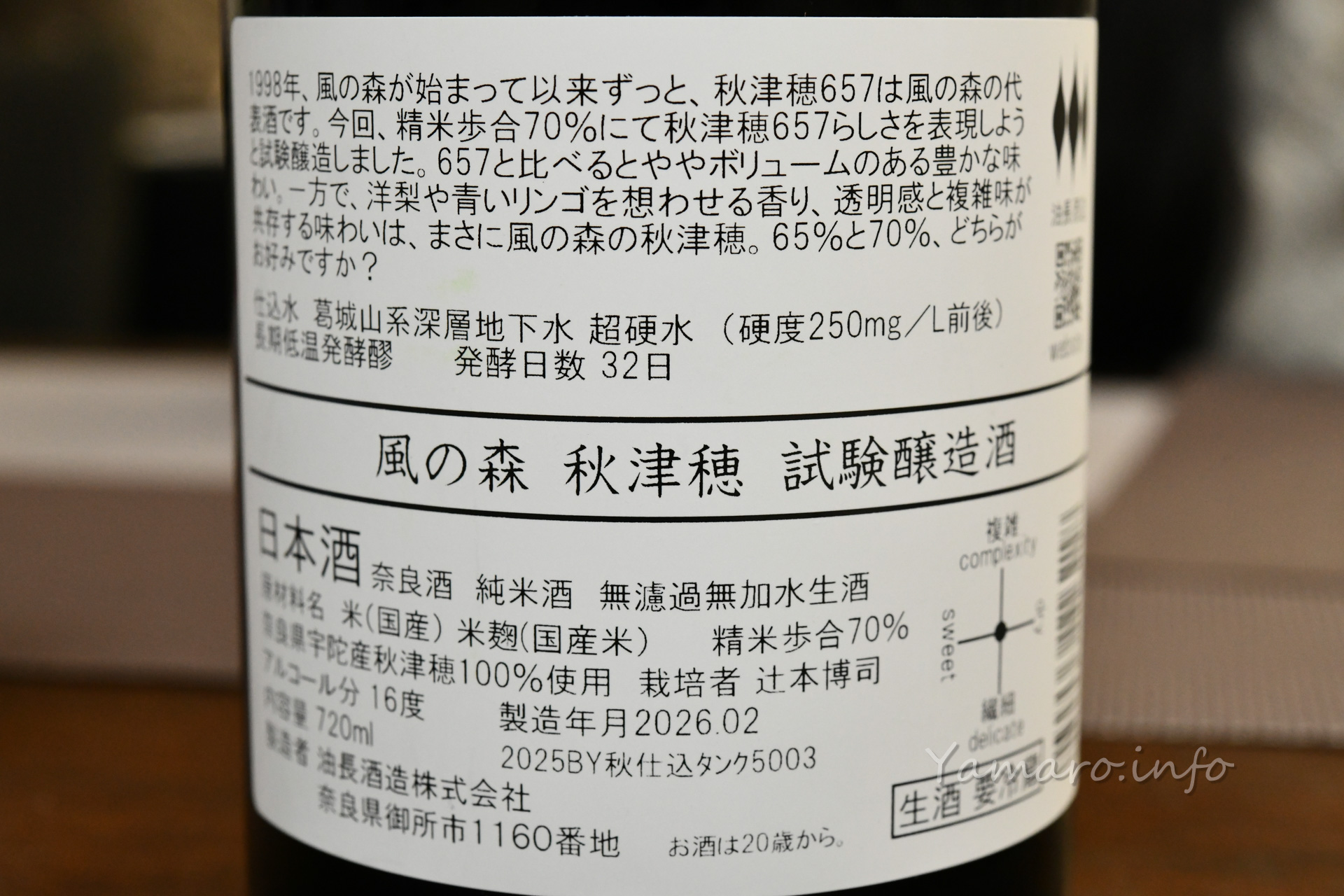

久しぶりに風の森、試験醸造酒です。秋津穂657という、精米歩合65%のお酒を精米歩合70%と僅かに削りを少なくして作ったお酒です。

こういう酒蔵の実験的お酒、好きです。定常販売していいるお酒の良さも再認識することも出来ますし、こういうアプローチもあるんだという気付きにもなります。

奈良県産秋津穂、いい酒米なんですよね。これで油長酒造が醸すお酒です。絶対に美味しいに決まっています。

そして今日本酒の四合瓶は軒並み2千円オーバーになっている中、風の森は1600円です。よくこの値段でこれを出せるなと思います。頭が下がる思いです。

裏のラベルの右下にある味わいのベクトルはど真ん中を行っています。さてどんな塩梅かしら?

冷やした状態で。開栓すると上立ち香は…流石風の森らしく、華やかとまでは言わないまでも、芳醇な洋梨系の吟醸香です。

口に含むと…程よく残るガス感と共に、まずは青リンゴを思わせるジューシーさや酸味とともに、通常の秋津穂657よりやや複雑味のある苦みと旨味が伴います。この苦みは評価が分かれるところかな。雑味感が少なくジューシーかつスッキリした味わいの秋津穂657よりも、やや苦みは強めか。

2杯目になると、この苦みは少し後退してきたかな。こちらのほうがバランスは良いですね。少し空気に触れさせたほうが好みかも。なるほど試験醸造っぽいですね。これはこれで好きですが、万人受けするのは秋津穂657かなぁ。でもそれはあくまで比較した場合であって、この秋津穂試験醸造酒もこれ単体で飲めば、風の森らしいジューシーさと酸味の織りなす立体的な味わいを堪能できます。これすぐなくなっちゃうんだろうなお店から。見つけたらぜひ買ってみてください。この年団でこんな味わいが、とびっくりされると思いますよ。

初めての方はまず風の森の秋津穂657をお勧めします。

カメラ用に買ったFEELWORLDのポータブルモニタ、1台目が映らなくなった原因はHDMI端子が陥没しハンダが剥がれてしまったから。

ハンダつけ直してみたが信号入らないので諦めるとして、2台目も同じようにならないよう、HDMIのマグネットアダプタを買ってみました。

マグネットで簡単に着脱できます。写真くらいオスとメスの端子を話さないとくっついてしまうくらいに強力。

まずはオス側の端子をモニタのHDMI入力に取り付けました。

HDMIケーブル側にもう片方のメス側を差し込み、後はマグネットでカチャッと着けるだけ。ちゃんと信号も入りました。信号が入るとアダプタ側のLEDも点灯するので良いですね。

カメラに使うケーブルはこういうのを買って使っています。

角度が自在に変わるHDMIケーブルです。4Kだと公称30pまでの対応ですが、実際には4K60pの信号も伝達できました。もちろん保証できるものではないですけど。FEELWORLDのモニタの出番、次は娘の小学校卒業式と中学校入学式です。

娘は中学受験しました。本命校受かるかな?