カーエアコンのフィルタ、昔は装備されていませんでした。これがオプションで取付可能になったのが90年代に入ってからでしょうか。

そもそも、最初に買ったドマーニ(MA7)の時代は、エアコン・フィルタの存在もまだ知らなく、その次に乗ったアコードSIR(CF4)で、エアコン・フィルタの存在に気づき(当時は装着はできるけどオプション扱いで、素の状態では何も入っていなかった)、装着してみたらなんと快適なことかと!

前にトラックなんかが走っていても、埃っぽい空気が入ってこない!エアコン・フィルタすげーとなったのが2000年代初頭でした。

アコードユーロR(CL7)も、前期型は確かエアコン・フィルタはオプション、後期型から標準になったような。もちろん、ユーロRに買い替えたときはすぐに装着しました。

とまあ車歴とエアコンフィルタの関係は置いておいて、今年もエアコンを使う季節になってきたので、エアコンフィオルタの定期交換です。

嫁車エスティマ(ACR50W)も12年目ですが、とりあえずエアコンは快調に動いております。良かったです。

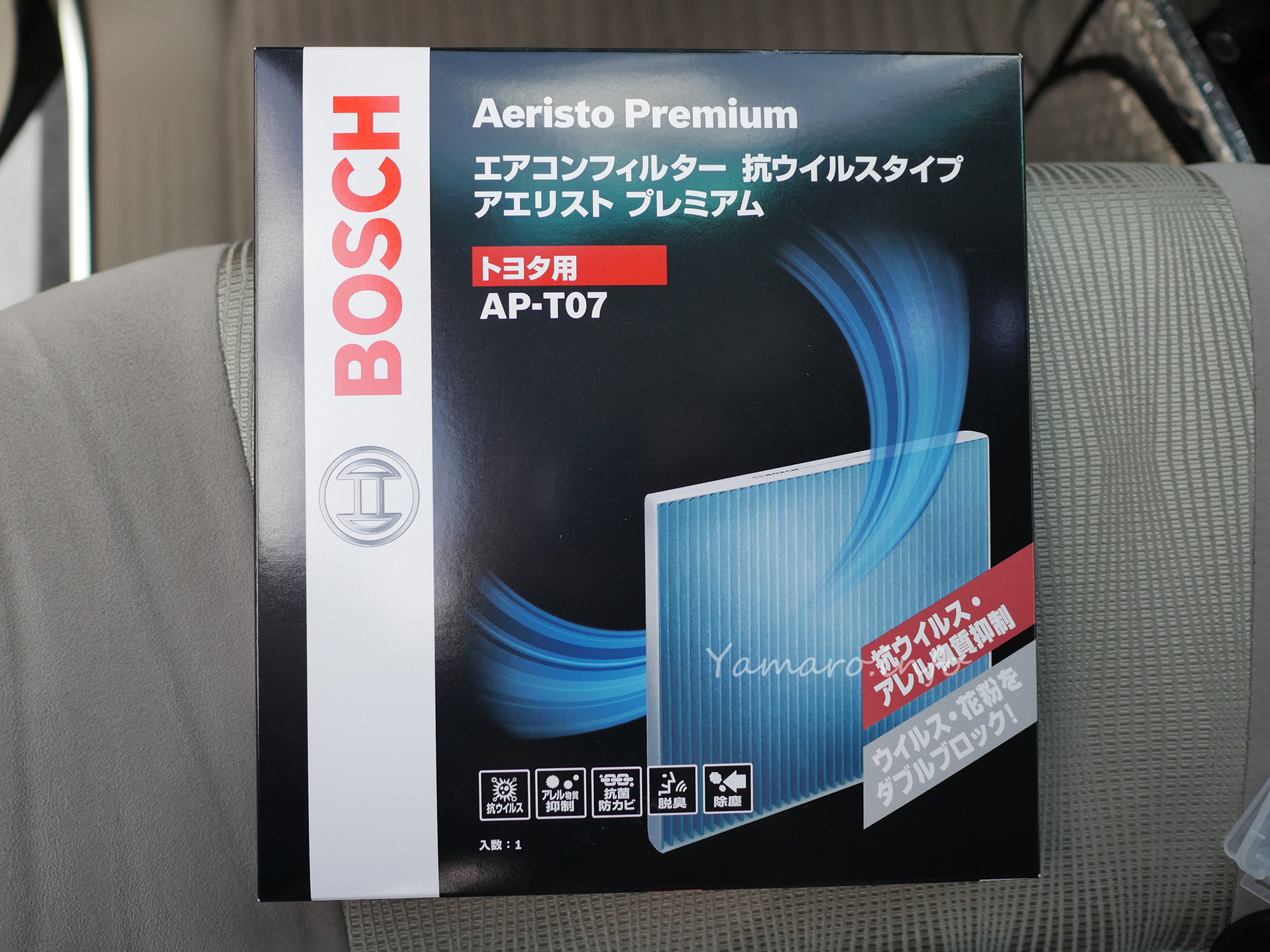

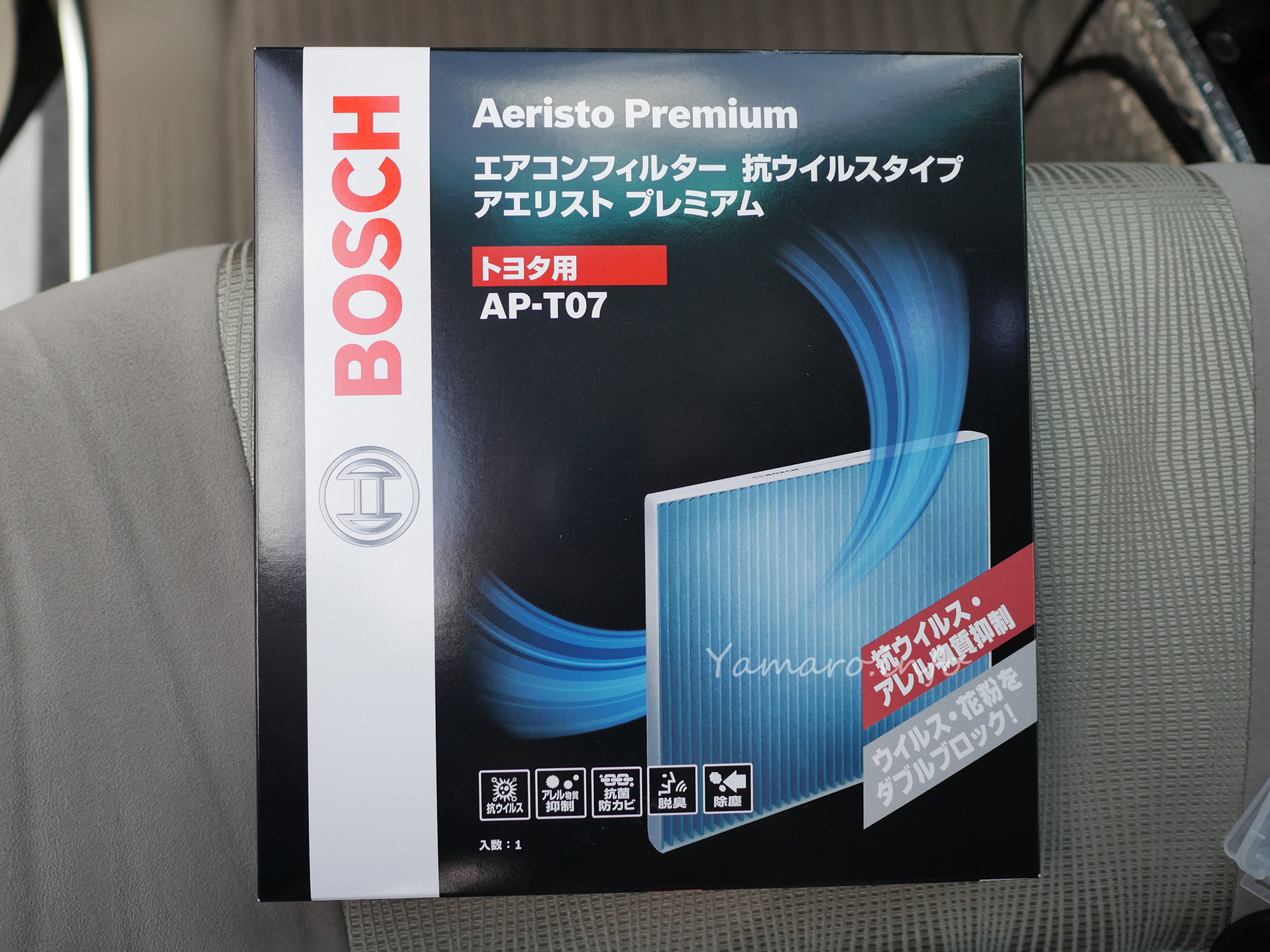

エアコン・フィルタも色々種類がありますが、ここ何年かはBOSCHのAerist Premiumを使っています。

BOSCH Aerist Premium AP-T07

BOSCH Aerist Premium AP-T07一般的なエアコンフィルターは、脱臭除塵を謳っていますが、こちらは抗ウイルスとアレル物質抑制を謳っています。値段も、1つ下のAerist Freeより少し高いくらいなので、毎回こちらにしています。

その前にDENSOや色々使ってみましたが、トラックのディーゼル集を一番カットしてくれるのが、Aerist Premiumでした。他はいまいち匂いのカットが良くない気がします。

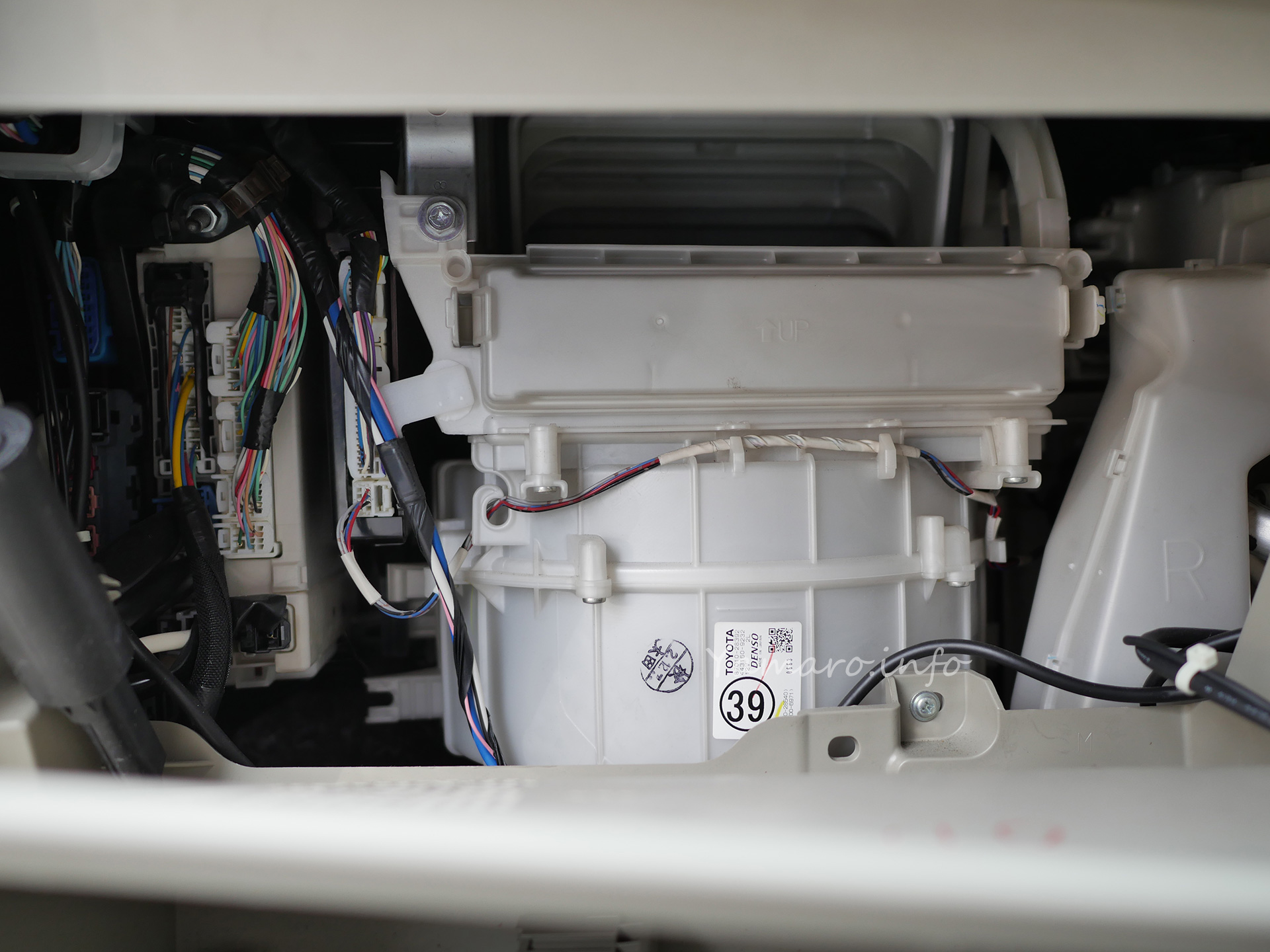

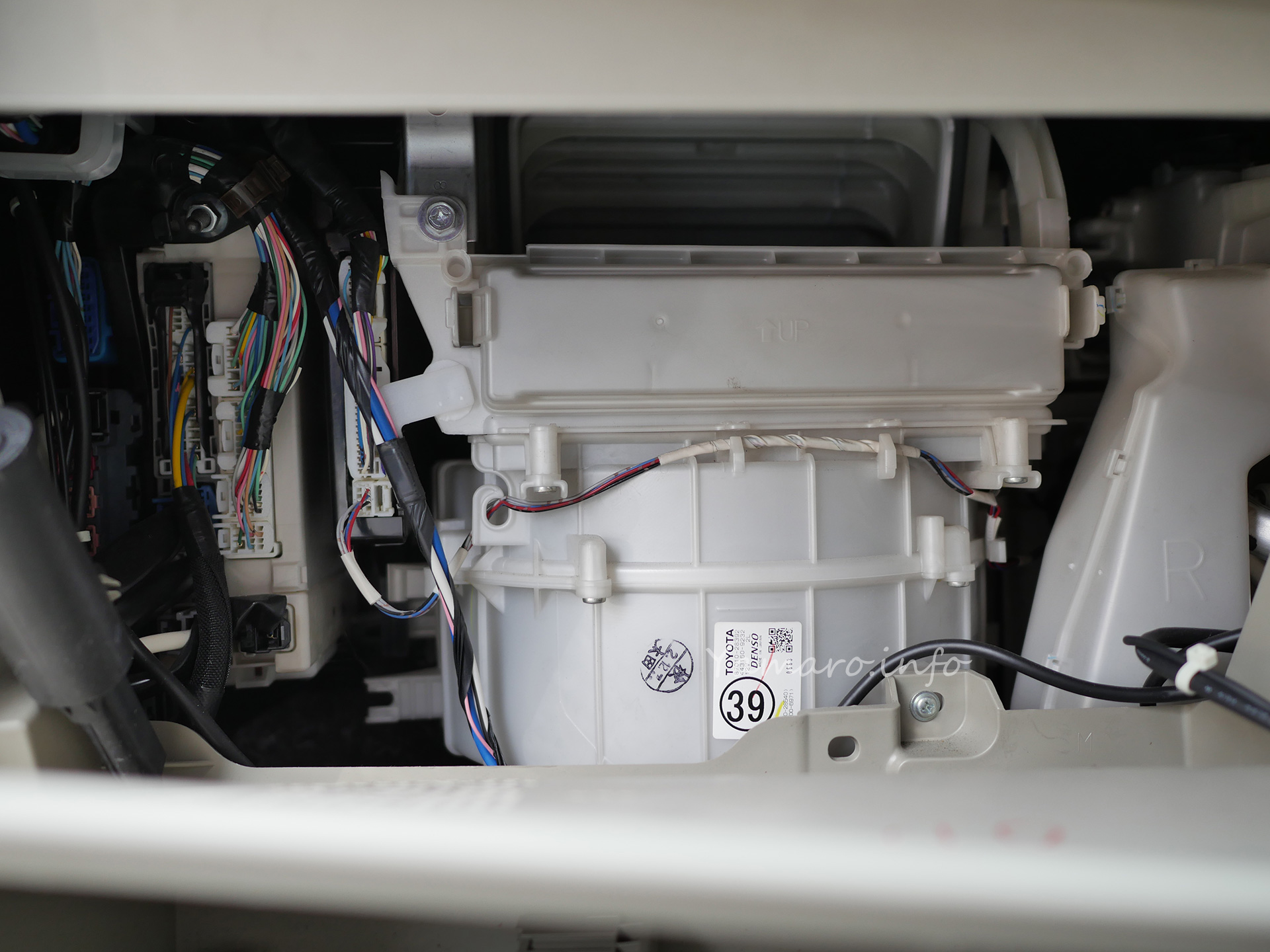

交換はグローブボックスを外すだけで簡単

グローブボックスのダンパーを外す

グローブボックスのダンパーを外す 手前にガバっと引っ張るとグローブボックスが外れる

手前にガバっと引っ張るとグローブボックスが外れる オクにエアコン・フィルタの蓋が見える

オクにエアコン・フィルタの蓋が見える 蓋を外してフィルタにアクセス

蓋を外してフィルタにアクセス 取り出したエアコン・フィルタ

取り出したエアコン・フィルタ

エスティマ(ACR50W)のエアコン・フィルタへのアクセス方法

殆どの車種は、エアコン・フィルタはエバポレータ手前、女嬬席のグローブボックスの奥に取り付けられています。

エスティマの場合、グローブボックスのダンパーを外して、グローブボックスの左右の爪を乗り上げるように片側ずつ引っ張ると外れます。

オクにエアコン・フィルタの蓋があるので、それを外せばフィルタにアクセスできます。

作業としては簡単なので、今まで整備工場任せだった方も、是非チャレンジしてみてください。

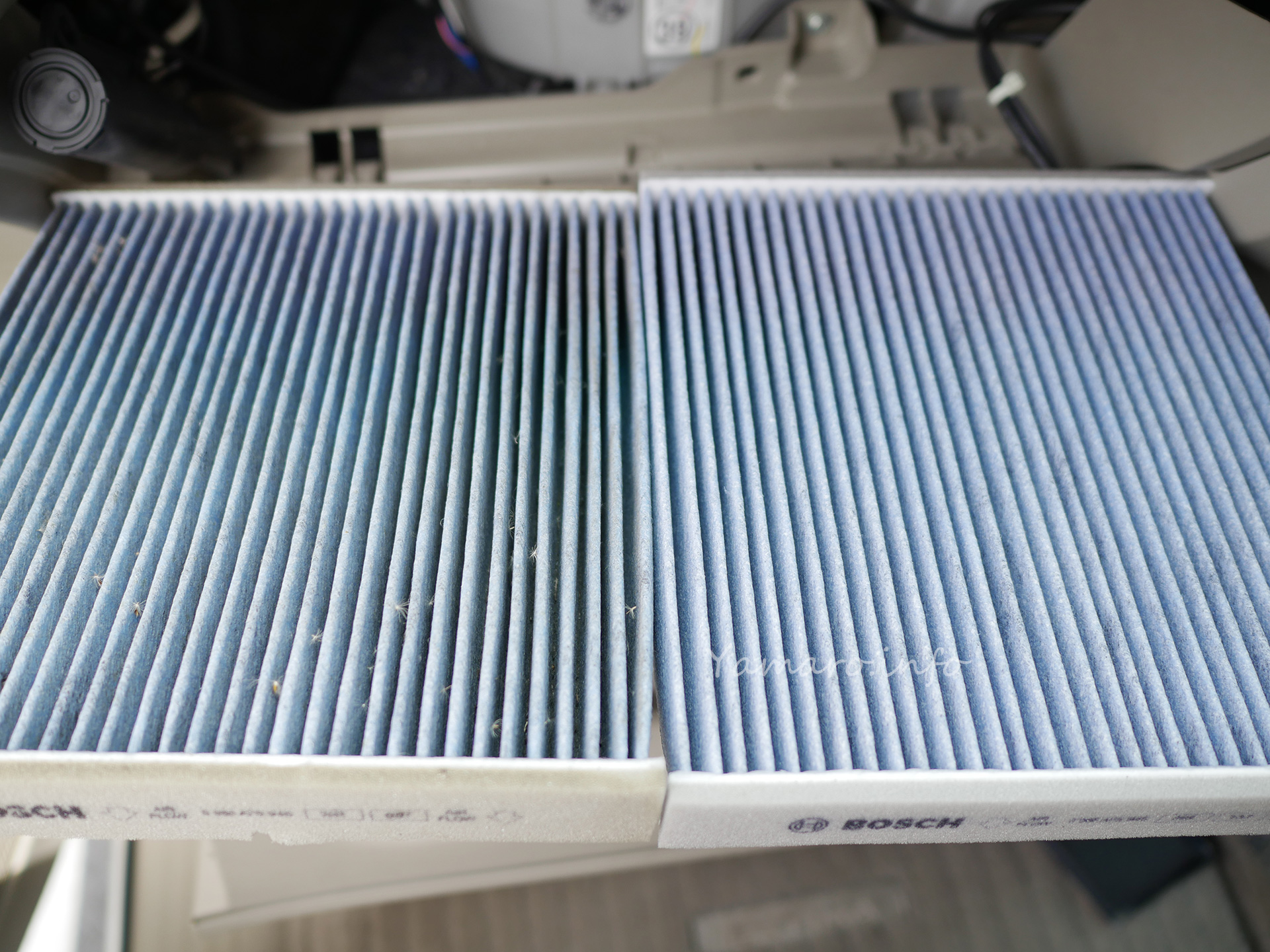

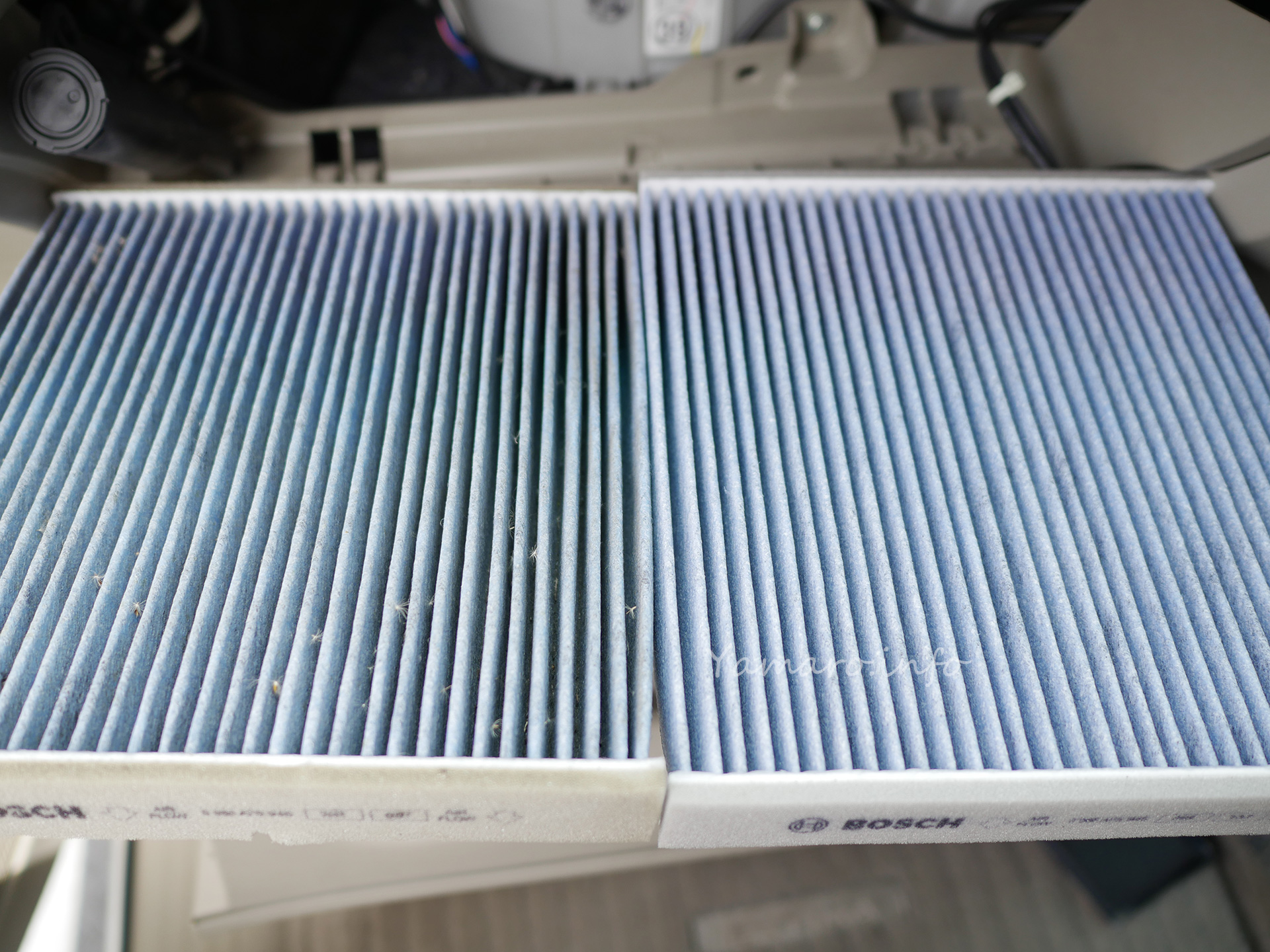

外したフィルタは、大きくは汚れていないように見えますが、よく見るとタンポポの綿毛やら砂やらが詰まっているのが分かります。

新旧比較してみた

同じBOSCHのAerist Premium、新旧比較でこれだけ違う

同じBOSCHのAerist Premium、新旧比較でこれだけ違う前回の交換は1年2ヶ月前、その間の走行距離はおよそ7000km、去年はCOVID-19の外出自粛生活だったので、全然走っていませんね。それでもこれだけ色が違います。やはりフィルタは1年毎に交換したいですね。

新しいフィルタを挿入、後は蓋を閉めて復元するだけ

新しいフィルタを挿入、後は蓋を閉めて復元するだけ新しいフィルタを入れました。次回も1年後には交換ですね。