毎年やったりやらなかったりの振り返しですが、WordPressブログを導入して以来、写真での振り返りが楽になったので、今年も書くことにします。

1月

2021年末にNikon Z 9を手に入れて、年明けから撮影に。廃吊り橋を撮ったり、飛行機を撮ったり。

残念ながら百里基地の3SQの初飛行は拝めず。来年は見られると良いけど、どうでしょうね?

そして20年ぶりにスキーをしました。子供たちも雪遊びの予定が滑りたいと言うので、家族で滑れることができました。今シーズンは行けるかな?

2月

BRONICA S2で遊んだり、Nikon Z 9用にモニタを着けたくて、スマホをモニタ代わりにしてみたり。結局スマホモニタは実用ならず、最終的に先日モニタを購入しましたね。

あと、でっかい防湿庫がAmazonで格安だったので購入。これで、600mm f4の望遠レンズも格納可能となりました。

3月

息子と青山にあるホンダで、展示が終了するASIMOを見たり、新型護衛艦のもがみ型が横須賀に配備されたので見に行ったり。

4月

やっとこさ、Nikon Z 9でF-2を撮ることが出来ました。この時期も何だかんだで忙しくて、百里基地へなかなか行けなかったんですね。

4月後半は息子がついにコロナ感染してしまい、家族で自宅待機でしたね。

5月

radikoのキャンペーンでスピーカ当選!

クラシックカーフェスティバルに行ったり、初めて横田基地のお祭りに行って、なんとお祭り中エアフォースワン(VC-25A)が堂々降りてきたのが印象的でしたね。多分一生にそうない経験。

6月

サイボクにお出かけしたり、リバースアダプタでレンズを逆付けして遊んだり。

茨城空港のファントムが展示10年で色褪せてしまって、クラウドファンディングにより塗装塗り直したのを見に行ったり、家族で御殿場にお泊りBBQ旅行してきました。

こうしてみると、少しずつコロナ禍の抑制から開放されつつあるのかな、といったところでしたが…

7月

7月前半は娘と自分がコロナに感染、そして娘脱水になってしまい、自分と一緒に入院。幸い軽症でした。ワクチン効果かな?

嫁車エスティマが13年超え、前回のCVTF交換から数年経過したので、フルードの圧送交換、オイルパン洗浄を依頼。お金はかかったけど、発進時のショックがなくなり滑らかに。

初めて千葉の海上自衛隊館山航空基地祭に行ってきたり、百里基地に行ったり。

8月

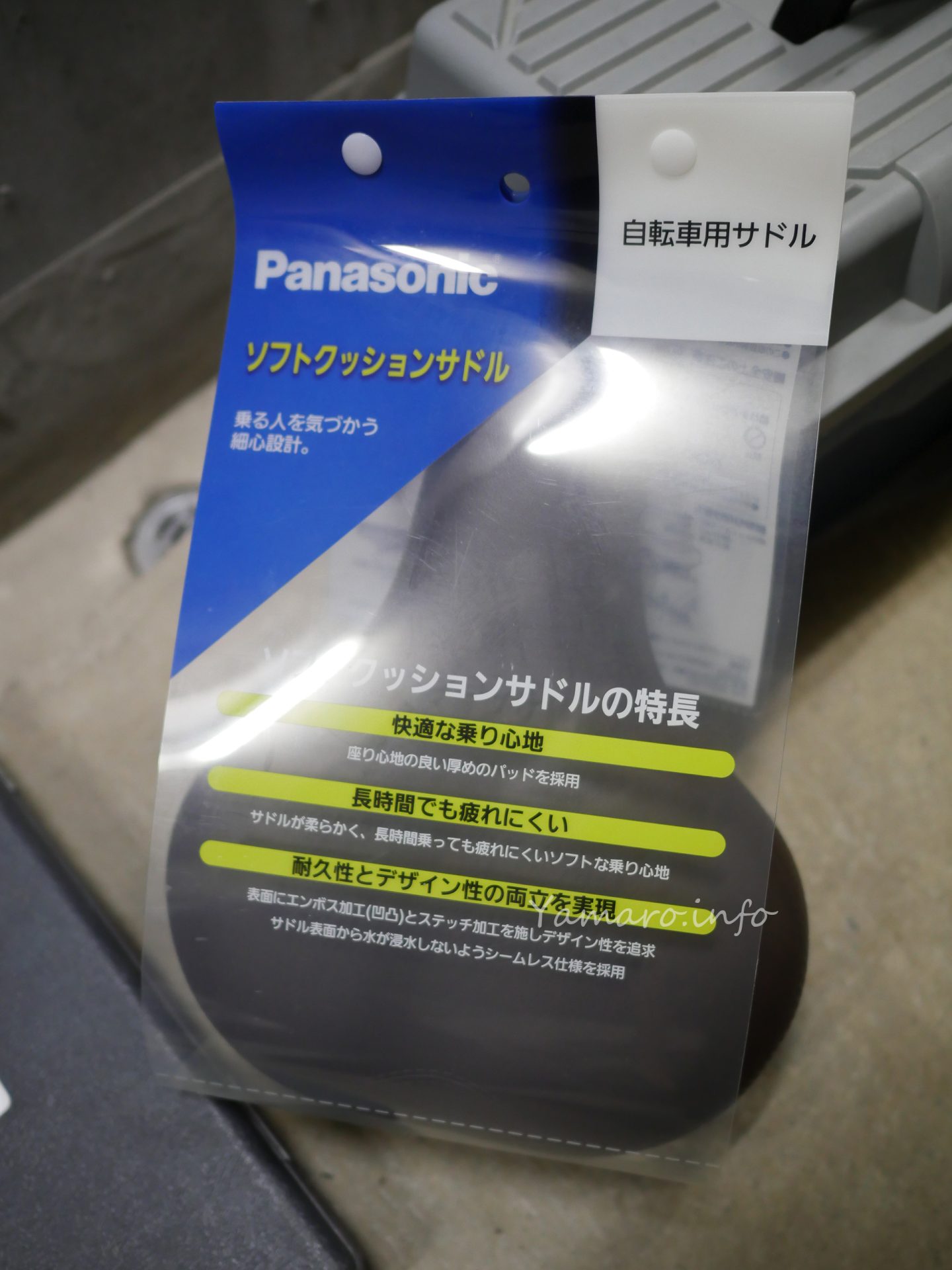

いつもの公園で息子の自転車、娘のブレボーの練習。

嫁車エスティマは助手席ドアミラーの電動格納が壊れて交換。分解して不具合箇所突き止めてみたり。夏休みで3年ぶりに函館の実家に帰省、Medical-Nikkorを買ってみたり、足立区でお魚を見たり。色々行きましたね。

9月

東京大仏、久しぶりに見に行きました。城南島海浜公園に息子と行ったり(娘は友だちと遊ぶほうが多くなってきました…成長したね)、FMチューナーの調整をしたり(そしてまたチューニングズレちゃってる…)。

そしてドイツ空軍のユーロファイターが百里基地に飛来。初めてのユーロファイターに興奮しました!

10月

高滝湖グランピングリゾートに行ってきました。

NIKKOR Z 40mm f/2.8を値上げ前に購入。運動会撮影用にManfrottoのビデオ三脚も導入。

そして久しぶりの観艦式は一般公開なしも、フリートウィークで一般公開があるということで、新型護衛艦「もがみ」型を初めて見学しました。

11月

3年ぶりの入間基地航空祭でしたね。C-1輸送機も続々退役し、029号機が航空祭でラストフライトを飾りました。

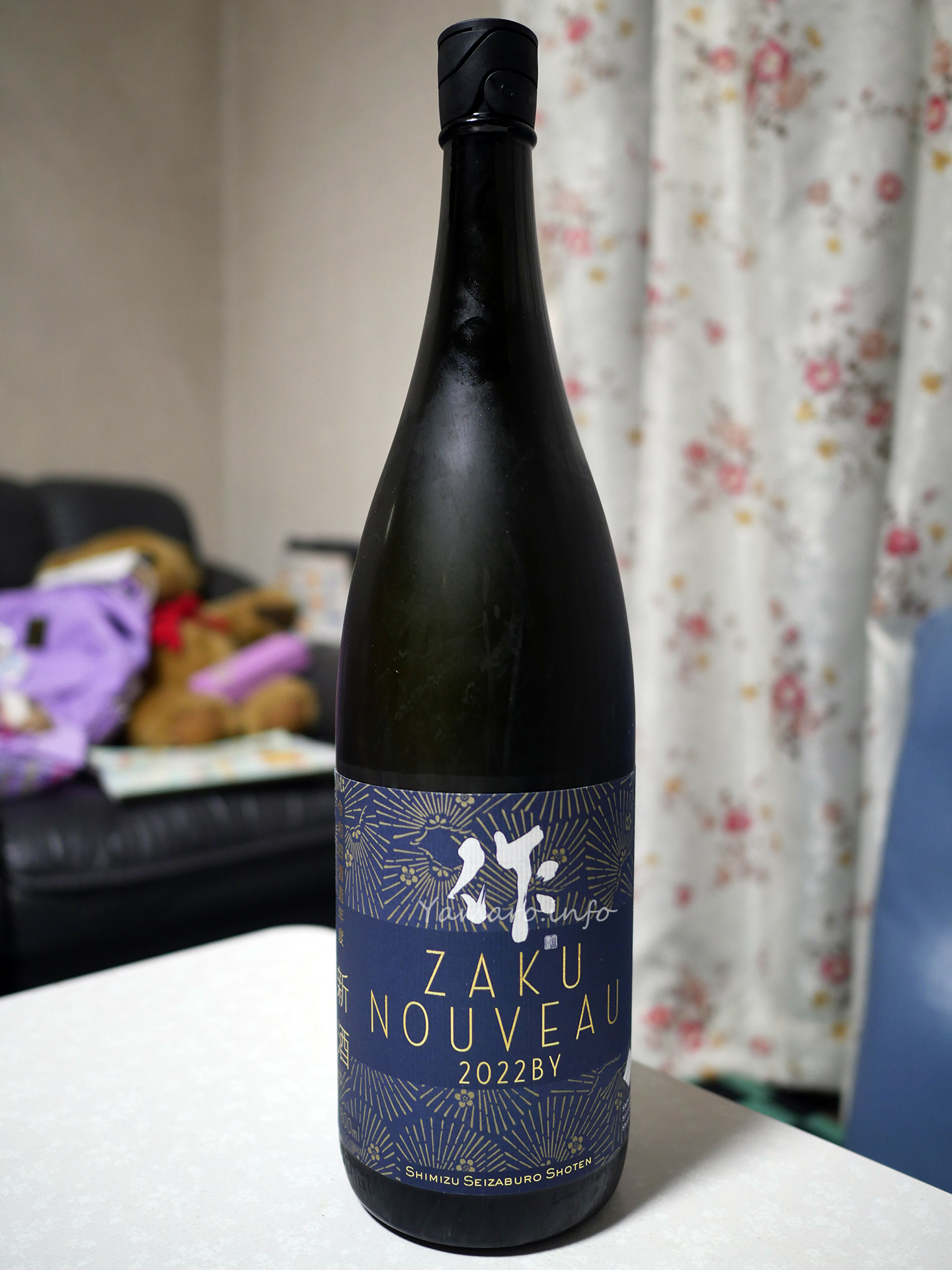

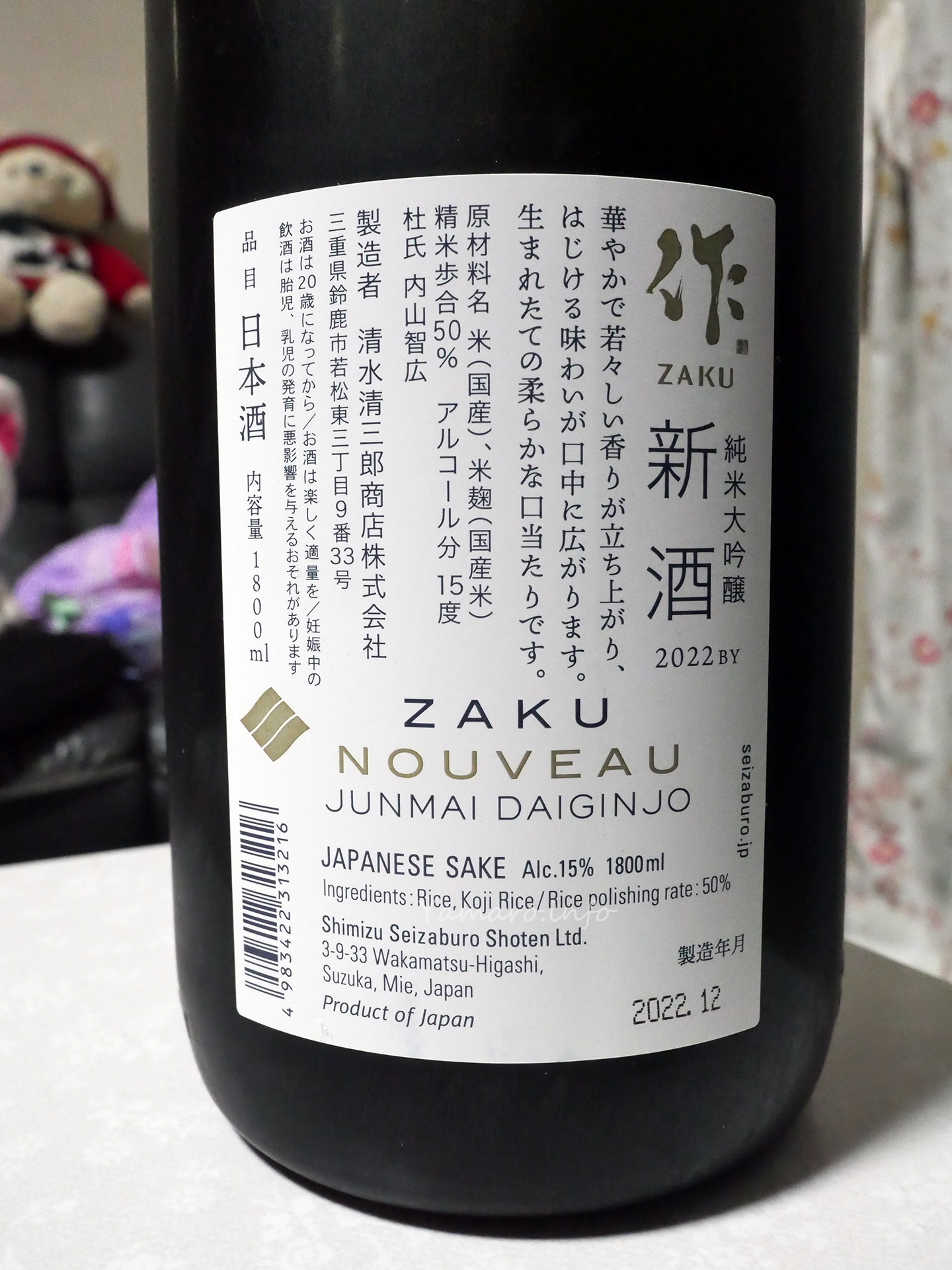

榎本牧場に行ったり、一般公開のない国際観艦式を遠くから撮ったり(視程悪くて失敗!)、小澤酒造で酒を買って紅葉を楽しみました。

12月

こちらも3年ぶりに行われた百里基地航空祭へ。

ファントムラストから3年を経て、ゲスト機もブルーも救難、そして午後に主役の3SQのF-2が前回の演目を。午後の3SQの演目で曇ってしまったのが残念。

サブ機としてNikon Z 7IIをレンタルしてみましたが、やっぱりZ 9のサブには程遠く…。

そして5年使ったNikon D850はオーバーホールに出したところ、なんと2週間かからず年末に戻ってきました。

今年は、コロナ禍による閉塞した社会生活から少しずつ脱却し、イベントも復活しましたね。一方自分と子供らがコロナ感染してしまいました。まだまだ油断できません。

年末は息子の顎裂手術による入院対応で、忙しかったです。2023年も1月から撮影やら子供の病院などで忙しくなりそうです。

そして、中国のコロナゼロ政策からの脱却で、またコロナ感染が増えてきそうな…。

まだまだコロナ禍は続くのかな? 早くマスクなしの生活に戻りたいですが、まだしばらくそうはならないでしょうね。

2023年も明るい年になりますように。それでは良いお年をお過ごしください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d085b8d.dfdd3e62.2d085b8e.8c1bea63/?me_id=1229659&item_id=18258696&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fedenki%2Fcabinet%2Fnewitem089%2Fed2886263.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)