COVID-19に端を発した世界的な物不足。半導体不足に始まり、物流の停滞、原油高が重なって、世界的に物価上昇の傾向にあります。日本はとりわけ円安も重なっていますしね。

Nikonでも、一部製品の値上げが発表 され、10月5日より値上げが発表されました。NIKKOR Z 40mm f/2 です。

こちらはNikon Zマウント最安値で、2021年10月1日販売開始時の希望小売価格は¥35,350と、最も安価なフルサイズ対応レンズです。EF50mm F1.8II みたいに実売1万円切る程ではないにせよ、十分撒き餌レンズと言うにふさわしい価格でしょう。

軽量コンパクト、プラマウントは気にならない

前玉は小さく、絞りが手前によく見える 外観はシンプルだけどプラスチッキーではない マウントはプラスチック、フレアカッター付き コンパクトなNIKKOR Z 40mm f/2の外観

Zマウントレンズのフルサイズ対応単焦点では、Z 28mm f/2.8に続き軽量コンパクトなレンズです。

前玉はとても小さいですね。一眼レフ用のレンズからすると、かなり小さく不安になりますが、考えてみれば、フィルムカメラ全盛期のコンパクトカメラは、前玉は小さかったですね。これは、コンパクトカメラは一眼レフのようなレフレックスミラー機構のためのスペースが不要なので、バックフォーカスを大きく取る必要がないため、前玉を小さく出来ました。原理的には同じ理屈なんでしょうね。

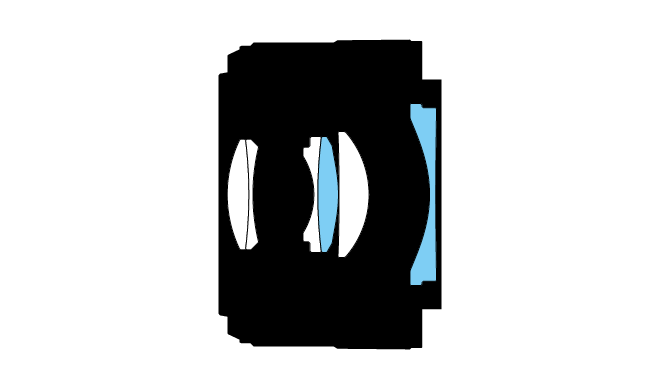

NIKKOR Z 40mm f/2の光学断面図 前玉(左側)は小さいが、後玉は大きい

レンズの光学断面図を見ると、前玉は鏡胴の直径の半分にも満たない小径ですが、後玉は大きく、非球面レンズとなっています。フレアカッターも入っていますね。

外観はプラスチックながら、昔の安価なAFレンズのように無粋に黒光りする感じはなく、この価格としては十分でしょう。

コントロールリングは1つ、このサイズならこれで十分でしょう。Z 9との組み合わせであれば、フォーカスリングとしての感度は「敏感」と「鈍感」の2種類選択可能です。個人的は敏感でも速すぎることはなく、これで良いかなと思いました。

マウントはプラスチックです。近年はメーカー問わず、軽量コンパクトで安価なレンズは、金属マウントではなくプラマウントの採用が増えてきました。

純正でレンズフードが用意されていないのは残念

90年代のNikonのDタイプレンズ全盛期は、中上級レンズを除き、レンズフードが別売りでした。2000年代に入り、多くのレンズに標準でレンズフードが同梱されるようになりましたが、ここに来てZマウントのこの安価な40mm f/2には、レンズフードは同梱されないどころか、別売りですら用意されていません。

フードなしなどちょっと寂しい Nikon HN-3がピッタリ! レンズフード、やっぱり付けたほうがカッコいいし、レンズの保護にもなる

ということで、このレンズを多分買うだろうという予測の元、以前我楽多屋 さんでNikonのねじ込み式フードのHN-3 を購入済み。HN-3は52mmのフィルタ径を持つFマウントのAI Nikkor 35mmF1.4S・35mmF2S・35mmF2.8S・55mmF2.8Sマイクロ・AF35mmF2(D)・AF35~80mmF4~5.6D〈New〉に適合するフードですが、フィルタのネジに取り付けるので、52mmのフィルタ径を持つ35mm以上の焦点距離のレンズに汎用的に使用可能です。

しかし、Nikon HN-3、以前はジャンクかごに並ぶくらい安価に手に入ったのが、Dタイプレンズ終了とともに生産完了となってからは、一部では価格高騰しているのですよね。我楽多屋さんは、値上げせずに販売してくれているのがありがたいです。

が、手に入らない場合は、サードのレンズフードという手もあります。

こちらは28mmと共通なので、フードの深さは不利ですが、付けないよりはあったほうが良い、という感じでしょうか。

実写してみる

40mmという焦点距離は、NikonではAF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G くらいしか他になく、しかもこのレンズはDXフォーマット用ですから、フルサイズ用のレンズとしては、本レンズが初めてです。

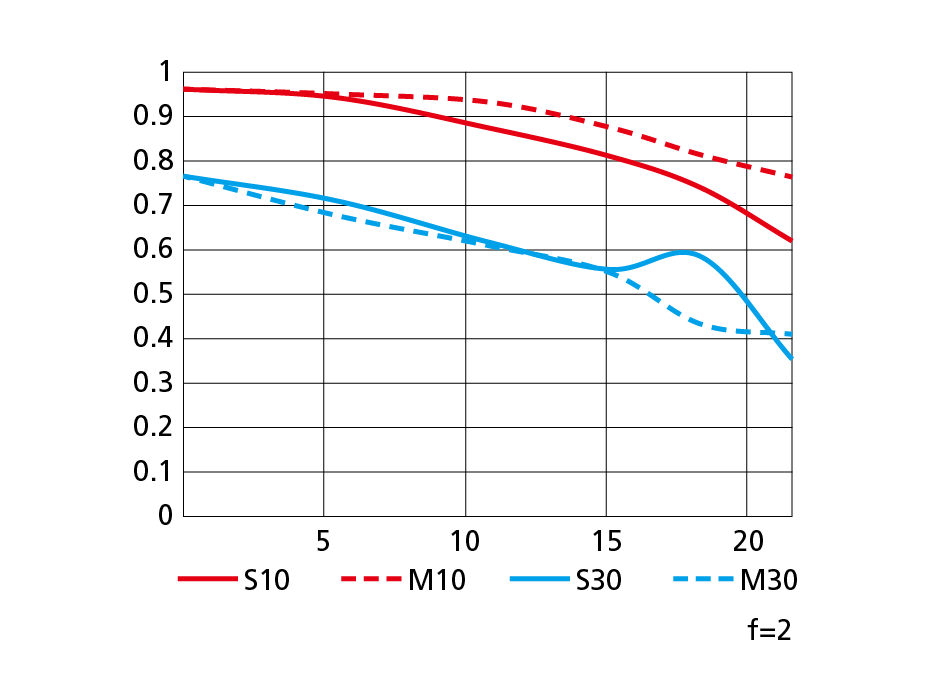

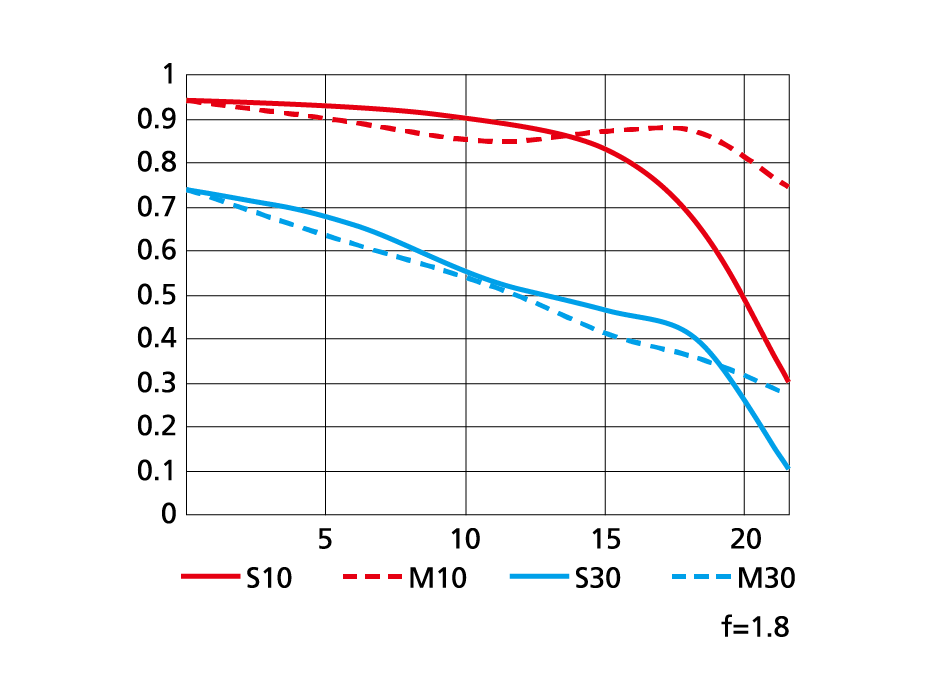

Nikon Z 9には少々コンパクトすぎ?

個人的に、Zマウントのレンズはハズレ無し、という印象ですが、本レンズは良い意味で収差も残っているので、絞りにより描写の変化はある程度楽しめる印象。それでも、Fマウントのレンズ度比較すると、開放から安定性は高いです。開放で口径食が少ないのも、この価格とf値ではかなり良いのではないでしょうか。

逆光や点源光が直射する状況では、場合によってゴーストやフレアが発生することもありますが、それもひどく発生するのではないので、全体として好印象です。

AFはSTMで、Z 9でも素早いというほどではないけど、実用上問題ない感じ。ただ、例えば一眼レフのD850とAF-S NIKKOR 35mm f/1.8G EDは、素早くなくともスーッと一発でAFが合うという感じに対し、Z 9とZ 40mm f/2はウォブリング(フォーカスが細かく行ったり来たり)の傾向があり、それが場合によって少々もたつくように感じることも無きにしもあらず…でも概ね問題ないですかね。

値上がりは残念ですが、それでも実売3万円台で手に入るレンズとして、完成度は高く、価格以上のものを得られるのは間違いないです。フルサイズZユーザー全てにおすすめのレンズです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1934bc4e.426c17e6.1934bc4f.e3380039/?me_id=1312469&item_id=10009792&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmd-kk%2Fcabinet%2F07297087%2F07885238%2Fimgrc0082085056.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c19fa37.8e6dd692.2c19fa38.b0e93779/?me_id=1199978&item_id=10017139&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fokayama%2Fcabinet%2Fasanolens%2Fz40-2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)