写真と動画、ミラーレス一眼時代になってから、選択肢が増えました。一眼レフでも動画は撮れましたが、Nikonの場合、動画撮影時のAFはD780を除き、コントラストAFになるため、動体の撮影は厳しいため、どちらかというと三脚に据えてMF(マニュアルフォーカス)を基本としていましたが、今やミラーレス一眼では、動画撮影でもコンティニュアスAFで被写体認識も出来る時代です。

そして4Kや8K動画が撮れるようになり、さらに動画形式も、H.264, 265だけでなく、ProRes422, ProRes RAW, N-RAWといった多彩な形式で撮影が可能となると、低圧縮動画、もしくはRAW動画をメインとして、その動画から静止画切り出すのも1つの選択肢となります。

実際、H.265レベルでも、静止画切り出しの写真を使うのに申し分ないクオリティだったりします。

ただし、動画の場合、クオリティを上げれば上げるほど、容量を食うので、なかなか難しい部分もありますね。闇雲にRAW動画は撮れないです。

とは言え、せっかくなのでN-RAWで撮ってみようと思い、今回の陸上自衛隊UH-1Jヘリの体験搭乗は、N-RAWで撮ってみました。

Nikon Z 9は2種類のRAW動画を選択でき、Nikon独自のN-RAWと、AppleのProRes RAW HQが選択可能ですが、8.3K撮影はN-RAWのみ対応しています。

恐らくビットレートの関係で、ProRes RAWは8.3Kは厳しいのかなと思います。

そして、N-RAWの編集か可能なソフトは、現時点ではEDIUS X Pro,EDIUS X Workgroup, DaVinci Resolve, DaVinci Resolve Studioのみとなっています。Premiere Proは執筆時点では非対応です。

この中で無料のソフトはDaVinci Resolveのみとなっています。無料版のDavinci Resolveは、8.3KのN-RAWの読み込みや編集は可能ですが、書き出しは4K 60pに制限されます。とは言え、現状8Kで出力しても見る環境はまだほとんどないため、実質4Kで問題ないですし、8.3Kで撮ることで、トリミングやスタビライゼーションを編集ソフトで行ったとしても、最終出力は解像度を落とすことのない、オーバサンプリングによる4K動画生成が可能です。

そういう意味では、8.3Kで撮る意味もちゃんとあるわけですね。

Davinci ResolveでZ 9のN-RAWを読み込む

特に難しい手順はなく、撮影した動画ファイルをメディアに読み込ませるだけです。

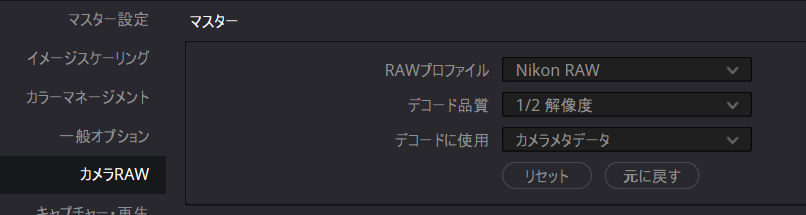

プロジェクト設定のカメラRAWのRAWプロファイルはNikon RAWに変更します。

デコード品質は、処理を軽くするために1/2解像度を選択。どのみち出力は4Kなので、これにしておきました。

RAW動画の場合、特に8.3Kはデータが大きく読み込みも高負荷となるため、編集用SSDがあったほうが無難です。

自分も編集用SSDはあるのですが、512GBしかないため、今回はHDDからの編集でしたが、いずれは2TBのを買うつもりです。最速のSSDである必要はないと思います。

前述の通り、今回は編集ドライブにHDDを使わざるを得なかったことと、そもそも8.3K動画を編集となると、GPUもRTX3090や4090クラスでないとまともに動かないため、プロキシ動画を使用して編集を行います。

プロキシ動画は、直訳すると代替動画ということになりますが、RAW動画ファイルを直接再生するのではなく、解像度を落としたビットレートの低い動画を使って編集を行い、最終的には適用する編集内容をRAW動画を用いて出力する方法です。

プロキシ動画は撮影済みの動画ファイルから生成することも可能ですが、Nikon Z 9やZ 8の場合は、N-RAW撮影時に、同時にフルHDのプロキシ動画も生成して書き込みができるため、後からプロキシ動画生成の必要がないのが便利です。今回は、円滑に編集したく、このプロキシ動画を使用しました。

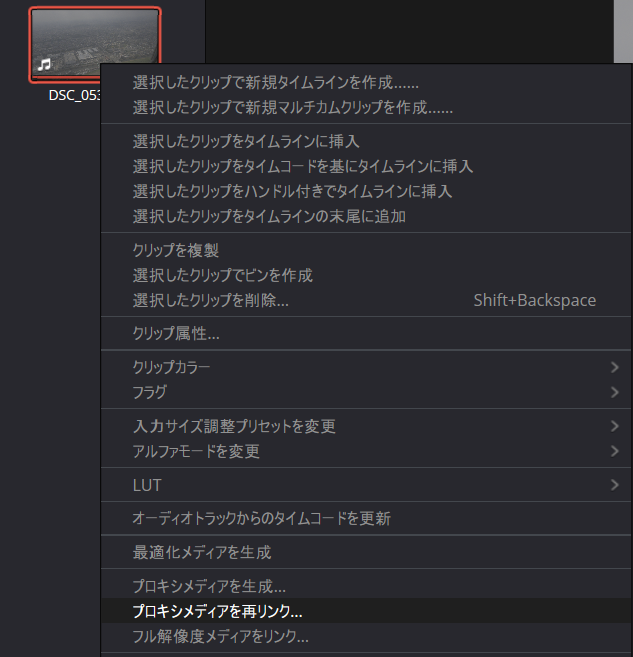

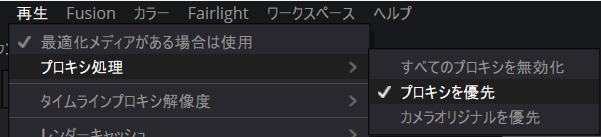

設定を以下のように行います。

「プロキシメディアを再リンク」をクリックしてプロキシ動画を選択する

これで、編集時のプレビュー動画として、プロキシ動画を優先して再生します。編集が軽快になります。

またN-Logで撮影したため、N-Log用のLUT(ルックアップテーブル)を適用しています。Nikon Z 9は2種類のLUTがあり、基本的には最新版のV2.00が最適化されているため、これを割り当てます。

後は通常通り編集するだけです。プロキシ動画はHDなので、ネイティブな4K動画を編集するよりむしろ動作が軽いですね。非力なマシンを使う際にも、プロキシ動画はあると便利かもしれません。

無料版のDavinci Resolveは4K60pまでですが、かなり高度に編集出来るので、ど素人の自分にとっては十分すぎますし、8Kはありとあらゆる環境がまだ整っていないので、今のところ最終出力としては必要ないかな。

そしてこんな感じの動画になりました。

場面によってスタビライズ処理していますが、やっぱり手ブレとフレーミングはど素人として課題が残ります。

レンズはZ 24-200mmでしたが、もう少し広角で撮って、8.3Kの余裕に任せてトリミングとスタビライズ処理したほうが、良かったかもしれません。

本当に動画はまだまだ勉強不足ですが、撮影自体は楽しいですね。

動画からの静止画切り出しはこちら。

動画用なので、写真としてのガンマカーブなどの調整はしていないけど、素材としてはなかなか良いですね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/358baeba.9e8c3c6d.358baebb.d79f7d33/?me_id=1194509&item_id=10178380&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkimuraya%2Fcabinet%2Fimg19%2F4580390323133.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3512e480.2f69e0e6.3512e481.55b62f01/?me_id=1195022&item_id=11365097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foutletplaza%2Fcabinet%2F177%2F4960759911049.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)