どうやら昨年2024年10月28日付で訓令が出ていたようです。

誰もこの件について言及していなかったので、いつの間にか護衛艦に艦種記号が更新されているとはね。

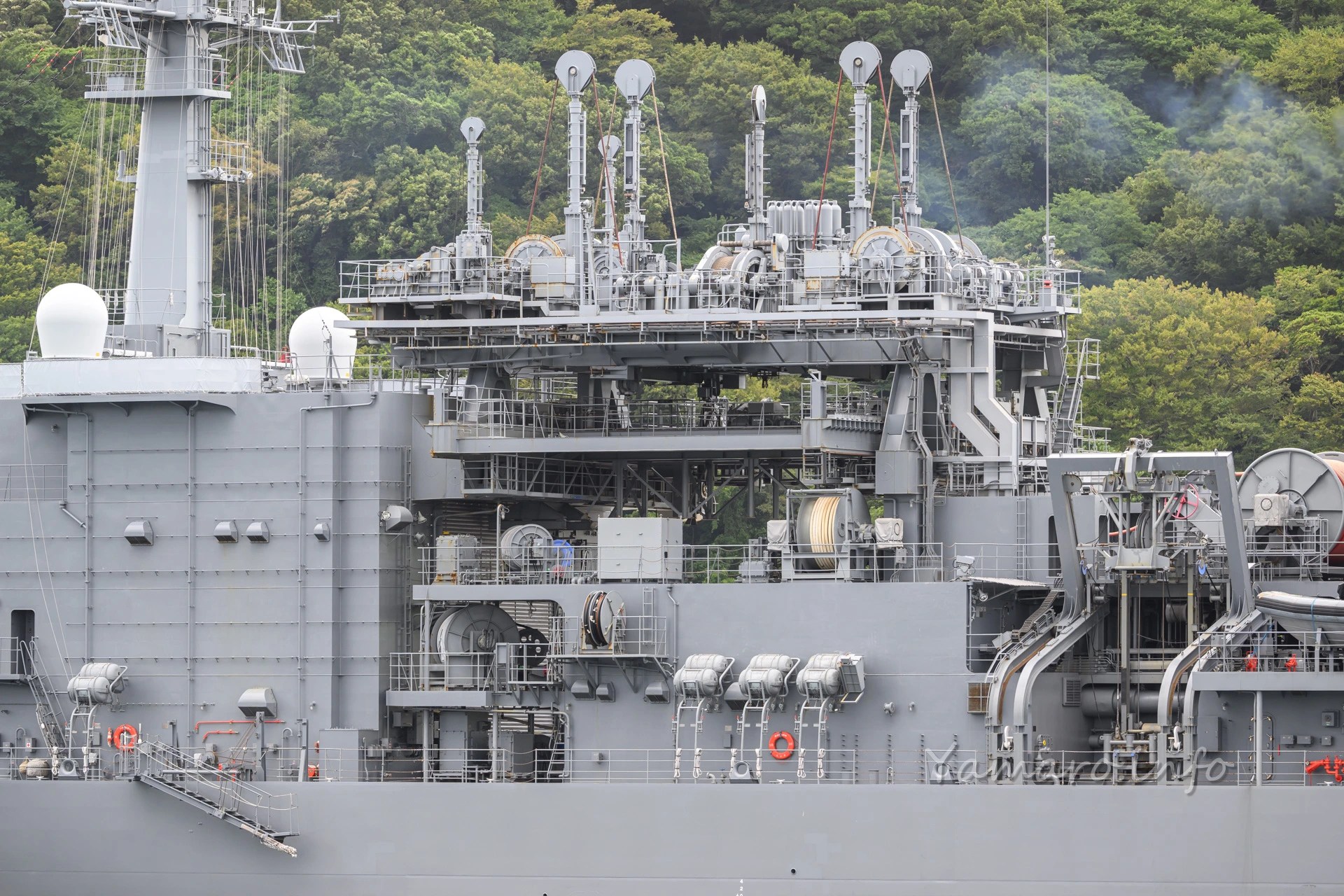

そもそもこの「記号」に書かれているものは何を示すかと言うと、艦艇の種類を表しています。海上自衛隊の艦艇の記号は、基本的にアメリカ海軍の分類をベースとしています。

例えば、これまで「護衛艦」と呼ばれていた艦艇でも、大小さまざまな護衛艦があり、日本語ではどれも「護衛艦」としか呼ばれていませんが、他国海軍は「巡洋艦」「駆逐艦」「フリゲート」といったように用途や大きさなどで区別されています。

ただ、第2次大戦期までと違い、2025年現在は戦闘艦の種類は少なくなっていて、すでに現役の「戦艦」は存在しません。よく戦闘艦を何でも「戦艦」と呼ぶ方もいますが、あれは間違いなんです。戦闘艦であっても「戦艦」ではないのです。

じゃあ見た目でその種類がわかるか、と問われると、実は何と呼ぶかの基準はないので、これは大きいから巡洋艦だろう?と思っていても、その海軍の分類としては「駆逐艦」だったりもします。

自衛隊の場合はミサイル艇のような小さな戦闘艇を除き、戦闘艦はすべて「護衛艦」と呼ばれています。

戦後海上自衛隊設立以来、これまでなかった艦種記号が2024年に追加されたわけですが、今回これが明らかになったことで、時代が変わったと思われ、ミリオタ界がざわついているわけですね。

ところで海上自衛隊の戦闘艦は一律「護衛艦」なわけですが、実は船体記号は分けられていて、対外的には区別されています。なぜ日本向けに護衛艦と呼ばれているかと言うと、海上自衛隊設立当時、攻撃的な印象を避けるため護衛艦とされ、これが継続して使われています。戦車が「特車」なんて言われていた時代です。でも戦闘機は戦闘機と呼ばれていたわけで、この辺の配慮の違いがよくわかりませんが。

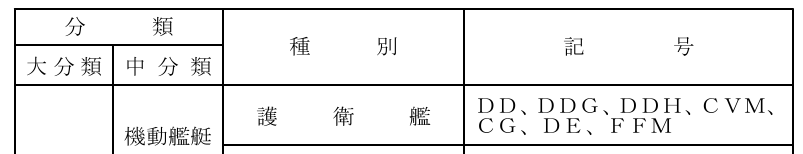

これまでは以下の艦種記号が使われていました。

| 艦種記号 | 種別名称(対外的な種別) | 用途 |

|---|---|---|

| DDG (Guided missile Destroyer) | ミサイル駆逐艦 | スタンダード対空ミサイルを搭載した艦隊防衛を行う戦闘艦艇 現在はすべてイージス艦となっている 「まや」型、「あたご」型、「こんごう」型 |

| DD (Destroyer) | 駆逐艦 | 俗に言う汎用護衛艦と呼ばれる、中型戦闘艦艇 「あさひ」型、「あきづき」型など |

| DDH (Helicopter Destroyer) | ヘリコプター駆逐艦 | ヘリコプターを多数(3機以上)運用できる艦艇 「いずも」型、「ひゅうが」型 |

| DE (Escoat Vessel またはDestryer Escoat) | 護衛駆逐艦・駆逐艦護衛艦 | 主に日本近海で運用される装備がある程度限定された小型の戦闘艦艇 「あぶくま」型 |

| FFM (Frigate Multi-purpose / Mine) | (多目的・掃海)フリゲート | 従来のDEを置き換えるコンパクトで掃海機能などをもつ多機能な戦闘艦艇 「もがみ」型 |

これに今回追加されたのが、CGとCVMの2種類となります。

ただし、この表にもあるように、あくまで種別は「護衛艦」なんですね。

CG (Cruiser Guided-missile)

Cruiserは、アメリカ海軍では巡洋艦に当たる艦種になります。2025年9月現在、アメリカ海軍で現存する巡洋艦は、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦のみで、初めてイージス・システムを搭載した戦闘艦として有名ですが、80年代から90年代前半にかけて就役し、すでに30年を超える艦齢により退役が進んでいます。後継艦も当初巡洋艦でしたが、計画がなくなってしまい、代わりに現在も生産が続くアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦の後継と同じDDG(X)に統合される見通しです。

さて自衛隊では現在イージス・アショアの代わりとしてミサイル防衛のために建造中のイージス・システム搭載艦(ASEV)に、この”CG”の艦種記号が適用される予定で、上の表を見ると艦番号は191からと定められているため、このイージス・システム搭載艦の1番艦はCG-191の艦番号となることがわかります。

また名称は「天象、気象、山岳、河川、地方の名」とあることから、この命名規則は従来から変わるところではないようです。護衛艦は概ね旧海軍に存在した艦名を使用するため、イージス・システム搭載艦改め新型護衛艦も、初めての名称ということはなさそうです。

いずれにしろ、国内向けの名称はあくまで「護衛艦」ですが、対外的にはGuided-missile Cruiser、すなわちミサイル巡洋艦となります。護衛艦として初めて「巡洋艦」となるわけで、アメリカ海軍の巡洋艦が今後消えていくのに対し、海上自衛隊では巡洋艦が登場するのが興味深いですね。

蛇足ですが、DDの記号はDestryer、すなわち「駆逐艦」を表しますが、なぜ1文字のDではなく2文字のDDとなっているかについては、米海軍の規則で2文字以上と定められているためで、海上自衛隊もこれに則っているようです。

が、誘導ミサイル(Guided-missile)のGが、ミサイル巡洋艦ではCG(Cruiser Guided-missile)で2文字なのに、ミサイル駆逐艦ではDDG(Destryer Guided-missile)と3文字になっているのは不思議ですね。

CVM(Cruiser Voler Multipurpose)

もっとミリオタ界隈がざわついたのが、CVMという艦種で、CVはアメリ海軍の記号では 航空母艦(Aircraft carrier)となるため、ついに海上自衛隊もF-35B戦闘機の搭載対応を行った「いずも」型護衛艦を空母の名称に変更するのかと思われました。が、上の表にもあるように、あくまで「護衛艦」であることに変わりはないようです。

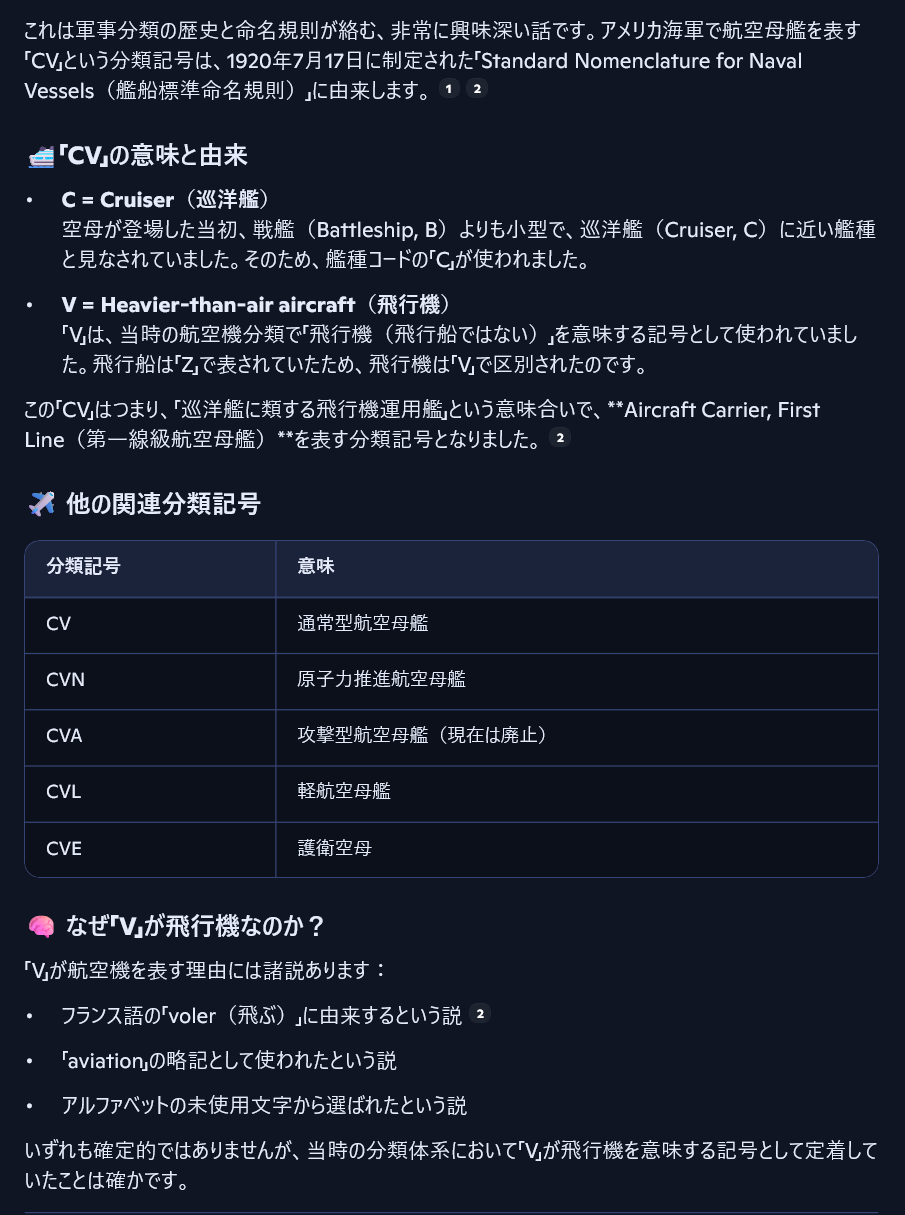

ところでアメリカ海軍の空母の艦種記号がなぜ”CV”なのかは諸説あり、CはCruiser(巡洋艦)、Vはフランス語の飛行を意味するVolerからとったと言われていますが、AIのCopilotに質問したところこんな回答でした。

これが正しいかはわかりませんが、巡洋艦に近いサイズからCruiserのCを、当時まだ主力だった飛行船をZとしていたことから、そうではないという意味で使われていたVからとった、う~ん、何だか釈然としませんが、「V」が飛行機を意味する記号として使われていたということのようですね。

では海上自衛隊ではどうかと言うと、これも稲葉義泰が海外向けに書いた記事で答えが出ていました。

そして明確に「航空母艦ではない」と取材で回答が得られているようです。

海幕広報室は、きっとこういう質問が来るであろうから予め用意しておきました的模範解答ですね。CVMは”Cruizer Voler Multipurpose”であり、対外的には「多目的航空巡洋艦」あるいは「航空機搭載多目的巡洋艦」となりますかね。

ただ、「米海軍のものとは一切関係ない」といいつつ、寄せてきているのが自衛隊らしいといえばらしいな。

だって、英語のCruiserとMultipurposeを使うはともかく、あえて間にフランス語のVoler(飛ぶ、飛行する)を使う意味は常識的に考えるとおかしいですからね。普通なら航空機はAircraftのAとかを使うでしょう。

とはいえ、ある意味「多目的航空巡洋艦」というのは正しいでしょうね。空母と言うには戦闘機の搭載運用能力は物足りないですから。

かつての旧ソ連のキエフ級空母は、ソ連内では航空巡洋艦と呼んでいたようですから、ソ連的にもキエフ級は戦闘機(失敗作のVTOL機Yak-38)の運用能力はそれほどでもないのと、政治的配慮もあったようですね。

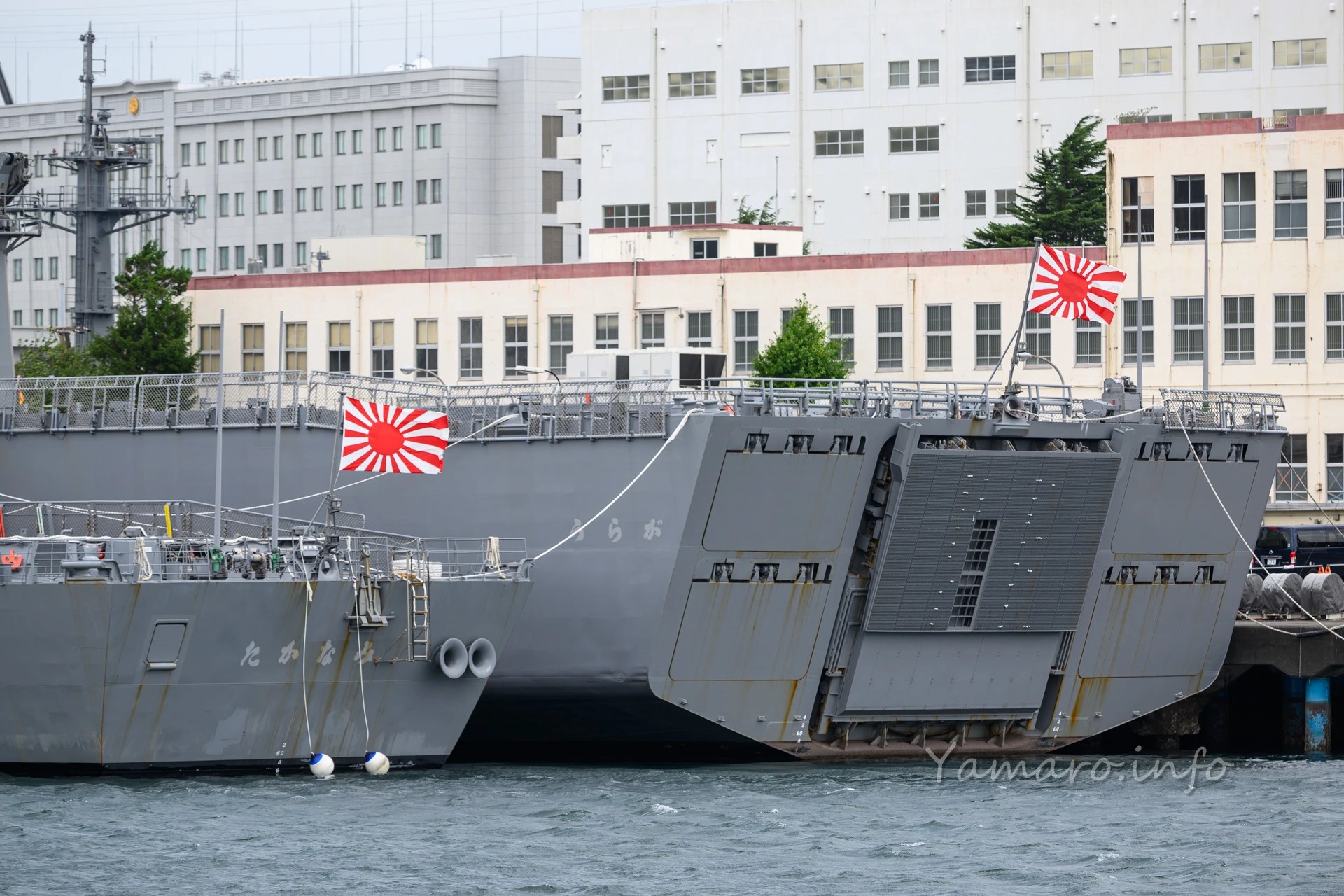

護衛艦「いずも」型は、艦種記号がDDHからCVMに変わるものの、あくまで護衛艦は護衛艦で、従来「ヘリコプター護衛艦」と呼ばれていたものが、今後「航空機搭載多目的護衛艦」と呼ばれるようになるのでしょう。長ったらしいので結局護衛艦「いずも」型とこれからも呼ばれるのかな?