初めて自分で買った一眼レフ用のレンズはAI AF Nikkor 35mm f/2Dでした。そして後継モデルたるAF-S NIKKOR 35mm f/1.8G EDは予約して買った初めてのレンズでした。

自分にとっての標準レンズは35mmで、それは今も変わらず。昔は一般的に標準レンズとされる50mmが苦手だったのもありました。今では50mmも苦手ではなく、好きな画角になりましたが。

そして、Zマウントのカメラを手にして2年半、とにかく画質が良いNIKKOR Zは現時点でまだ4本(14-30mm,24-200mm, 40mm, 180-600mm)ですが、どのレンズも満足しています。

こううち、最も安価な撒き餌レンズ、NIKKOR Z 40mm f/2ですら、値段にしてはなかなかの性能、ただこのレンズの唯一の欠点は、最短撮影距離付近では球面収差が増えることでふわっとした描写になり、その個性を活かそうとした撮影には良いかもしれないけれど、場合によってはコントラスト低下を感じたりもします。このあたりはコストが出ていますね。もちろんそれをわかった上での設計と思いますが。

ということで、そろそろ撒き餌レンズの40mmからステップアップしたいなと思いました。

もちろん、マウントアダプタFTZ II経由でAF-S NIKKOR 35mm f/1.8G EDを使うという手もありますし、実際そうしていますが、マウントアダプタ経由だとどうしてもレンズ自体がかさばってしまうんですよね。

後は純粋にS-Lineの単焦点レンズは使ってみたいというのもありました。

ということで、ZマウントのS-Lineで初めての単焦点レンズとして、NIKKOR Z 35mm f/1.8 Sをチョイスしてみました。

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

外観はそっけない

NIKKOR Z 35mm f/1.8 Sは、2018年9月にNikon Zシリーズのミラーレス一眼初代機であるZ 7と共にに発売された、Zマウントでは最初期のレンズです。

率直に言うと、AI AF Nikkor(Dタイプ)やAF-S NIKKOR(GタイプFX用)の35mmと比べて、個人的にはそっけないデザインに見えます。

両レンズにあったフォーカスの距離窓がなくなり、コントロールリングの占める割合が大きくなったのも関係しているでしょう。

シンプルだけどそっけないデザインかな

シンプルだけどそっけないデザインかな

NIKKOR Zでは、全てのレンズがFマウント一眼レフ用レンズ(AF-Pレンズを除く)のように機械式のフォーカスリングがなく、コントロールリングになっています。コントロールリングはフォーカスユニットと機械的に接続はされていなく、コントロールリングのエンコーダを介して、電気的にフォーカスリングをコントロールしています。

こうした機構は一眼レフでもAF-Pレンズ(STMレンズ)が採用しており、またマニュアルフォーカス可能な上級コンパクトデジカメでも採用されていました。

ミラーレス一眼では一部レンズで採用されるフォーカシングユニットの複数化により複雑なフォーカシングを行うため、MF時のフォーカスリングによる機械連動では難しい事や、STM採用レンズではモータにエンコーダを搭載しないため、電源OFF時に外力によるフォーカス移動でフォーカス位置検出できなくなるため、こうしたバイワイヤ駆動が主流となっています。

コントロールリングはマニュアルフォーカスだけでなく、絞り、露出補正、ISO感度設定など(レンズによる)が割り当て可能ですが、実際にフォーカス以外に割り当てている人がどれくらいいるかは疑問です。

フードを着けないと…なんだかね

フードを着けないと…なんだかね

とにかく、この大きなコントロールリングのおかげで、ややデザインが間延びしている印象は受けますね。ほぼ筒です。

シンプルと言えばシンプルでいいのですけど、ちょっと色気が欲しいところ。

スイッチもA/M切替のみでシンプル

スイッチもA/M切替のみでシンプル

ただ、前玉のある銘板がプリントではなく墨入れされているのは好感が持てますね。S-Lineレンズは他にZ 14-30mm f/4 Sのみですが、こちらも墨入れなんです。

銘板が墨入れなのが良いですね

銘板が墨入れなのが良いですね

あと、フードを装着すると、そっけなかったデザインも”らしさ”が出てきてこれはこれで。フードはロックレバーのないタイプです。ここはf/1.2やズームでもf/2.8クラスにならないと、そうならないんでしょうね。

フード込みのデザインかな? 装着すると”らしさ”が出てきます

フード込みのデザインかな? 装着すると”らしさ”が出てきます

サイズ・重量

そっけないデザインですが、実際カメラに装着し、レンズを持った感じでは、程よいサイズ感です。

外径はAF-S 35mm(FX用)とほぼ同じ73mm、程よくコンパクトです。

レンズフィルタ径も62mm、ここはDタイプの35mmが52mm、Gタイプが58mmだったので、少しずつ大きくなってはいるものの、光学系が増えたにしては良くまとまっているほうでしょう。

重量もGタイプより2割程度重い370gですが、Zのボディは同クラスの一眼レフより軽くなっているため、トータルでは許容範囲ですね。

設計・製造は?

MADE IN CHINAのNIKKOR Z、中国に工場を持つTamronが製造しているのでは?と言われています。

製造国は中国

製造国は中国

当然どこで作っているかは機密事項ですから、こういった情報が外部に出ることはありません。中国は製造大国ですし、近年は製造品質が向上していますから、アッセンブリはTamron以外という可能性もあるでしょう。

製造国が中国だから、全て何でも中国製というわけではなく、例えばレンズ自体は日本から輸入してアッセンブリしているとかも考えられ、最終的に組立てた国が中国、というだけしかわからないんですよね。

また、設計自体はKONICA MINOLTAと言われることもありますが、このレンズの光学系特許は、類似するものがKONICA MINOLTAとNikonの連名で登録されており(光学系は一部製品と異なる)、発明者にはニッコール千夜一夜物語でもおなじみの光学設計者、佐藤治夫氏の名前もあります。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200

つまり、このレンズは2社による共同設計の可能性が高いです。

ただ、はっきり言って消費者はこの辺りは気にする必要はないでしょう。未だ中国製は品質が…という古い考え方の人も見受けられますが、もはやアッセンブリなら日本製と大差ない、むしろ上という考え方もありますからね。

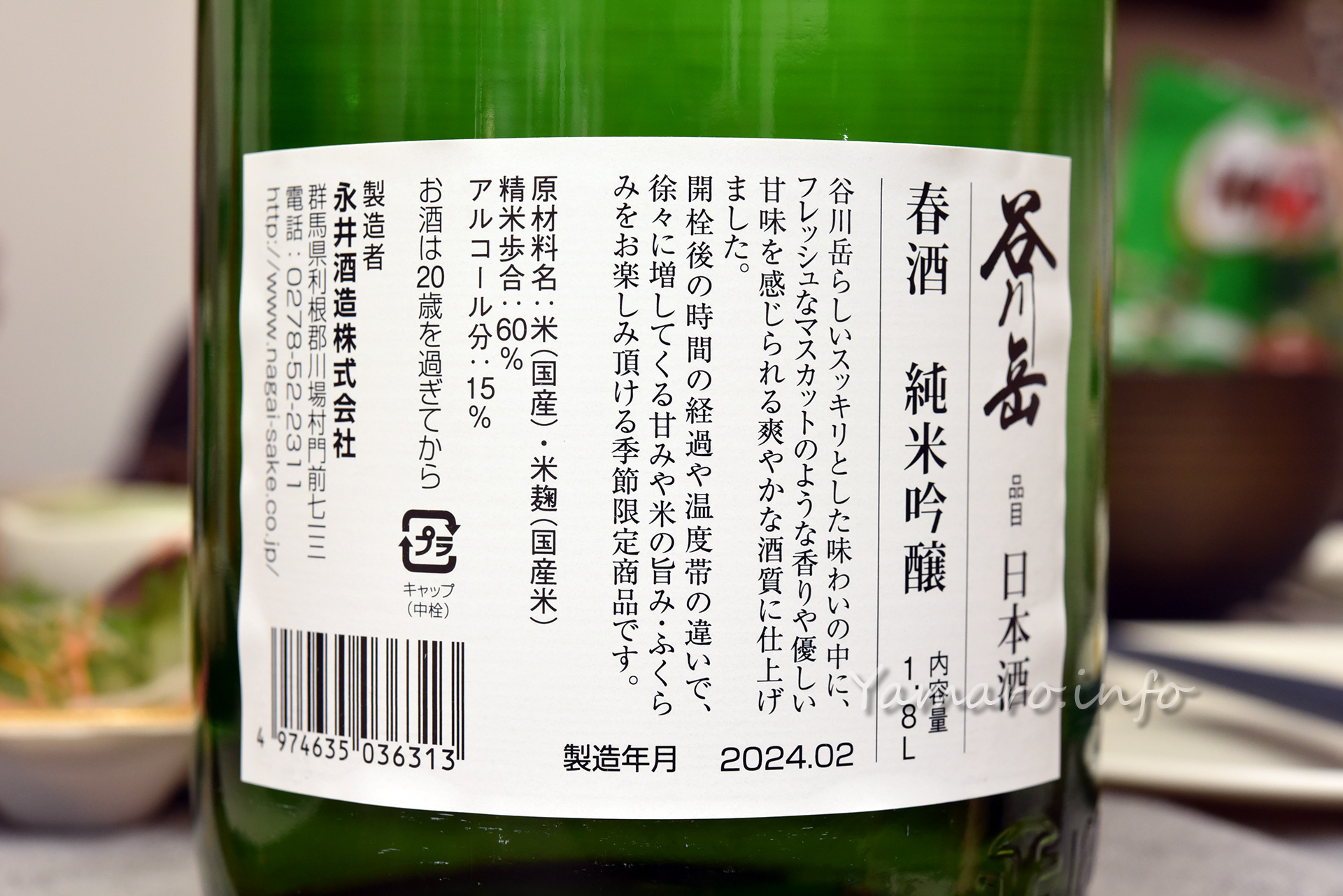

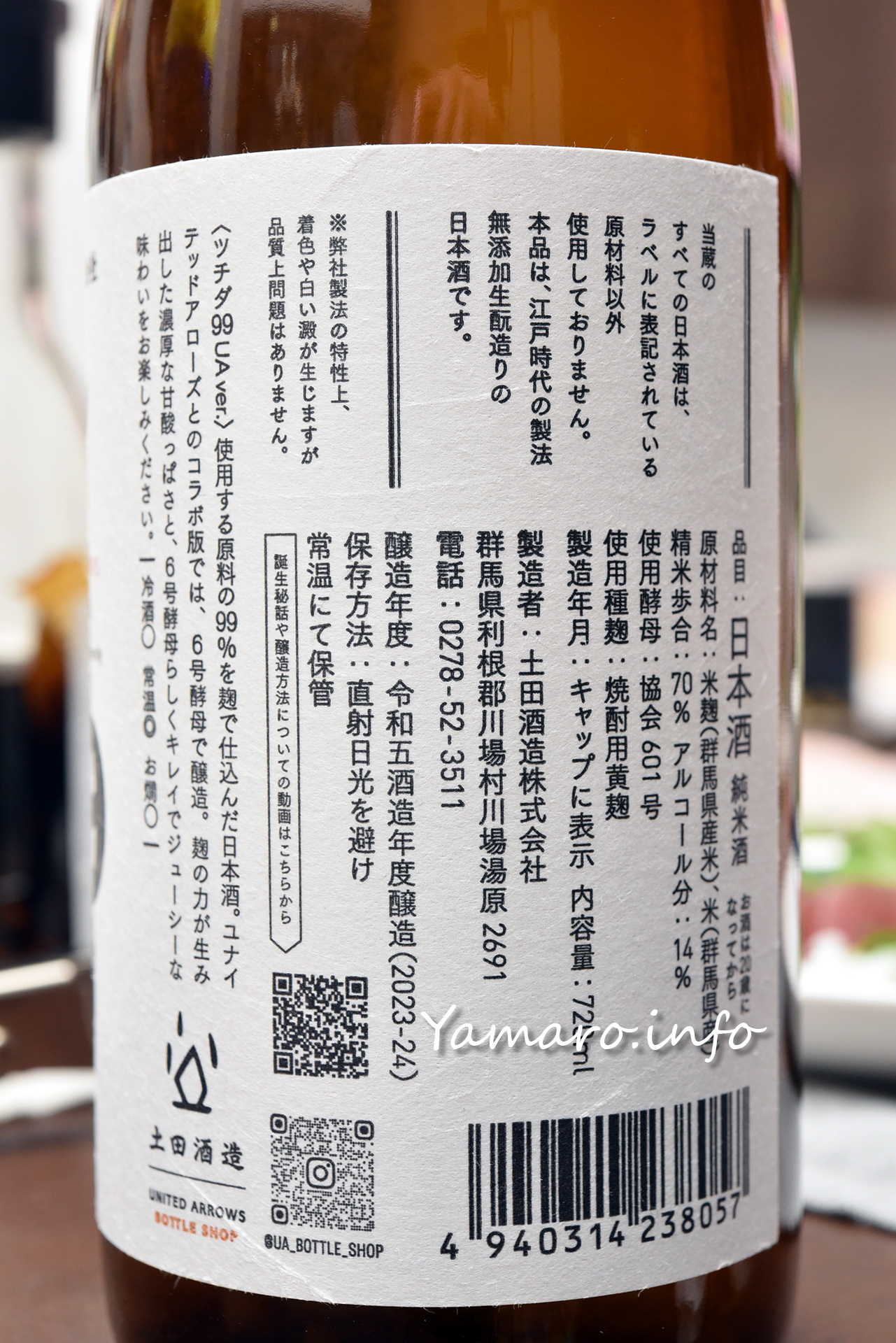

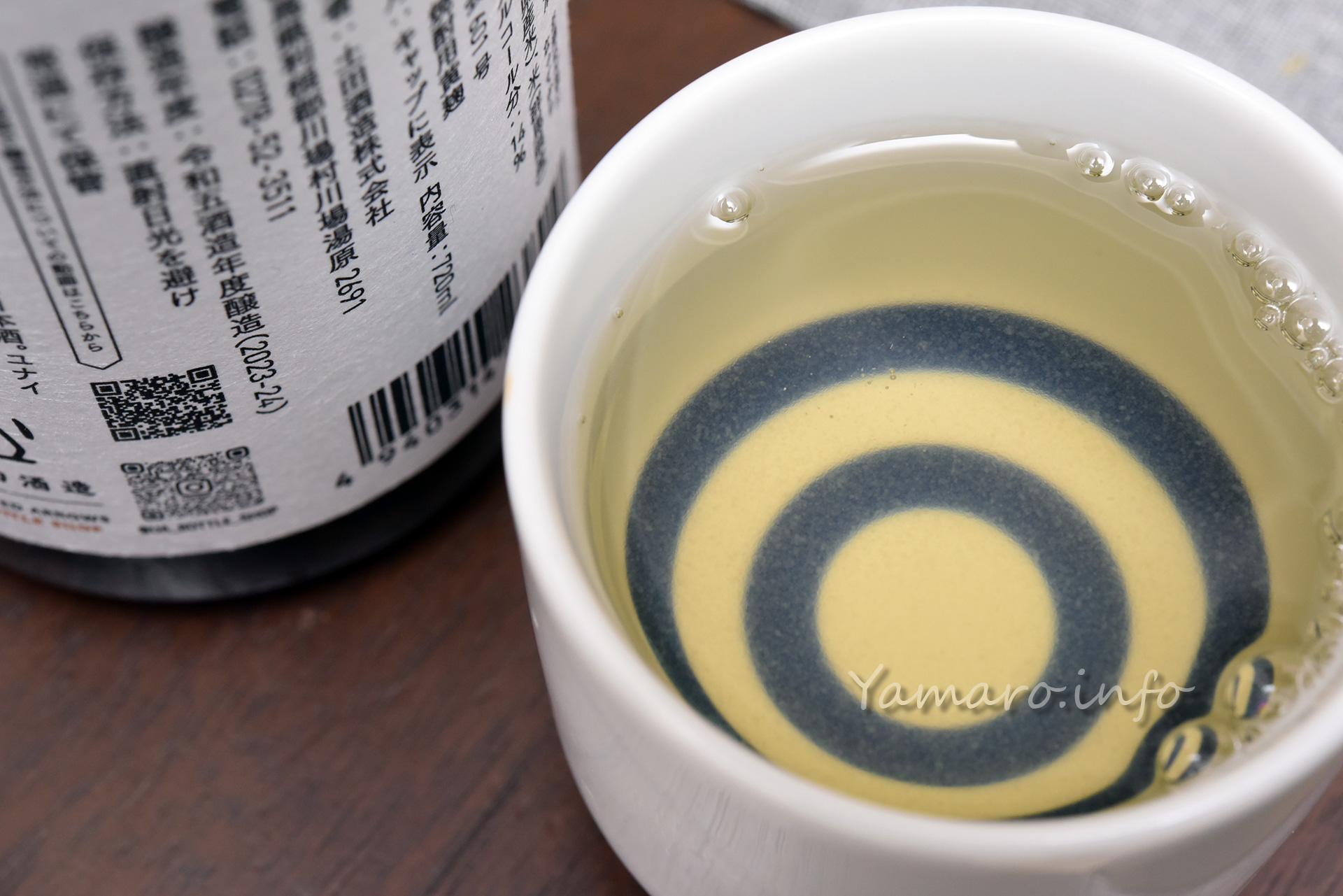

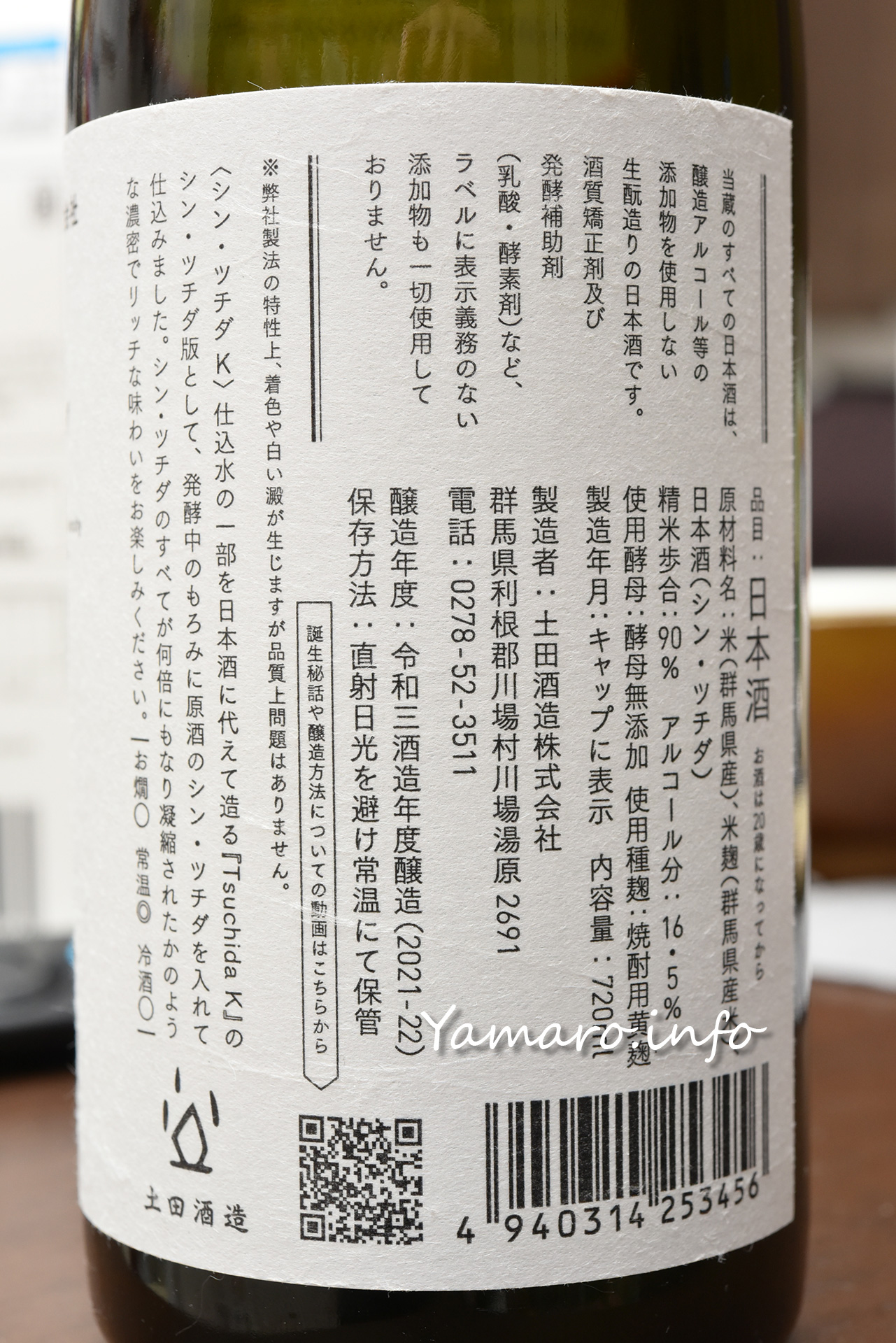

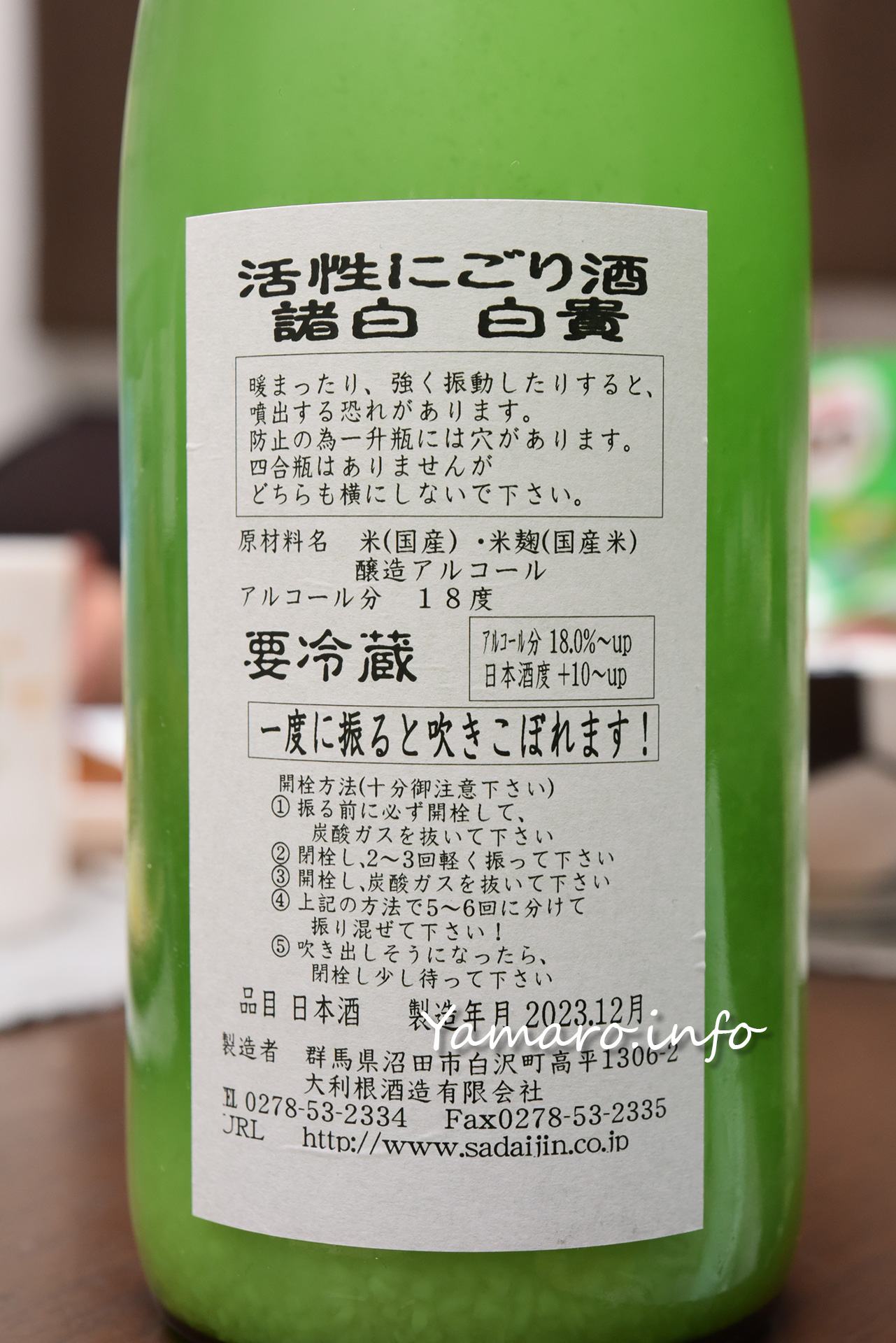

撮影は…週末に。ちょっとベランダで撮ってみてこんな感じ

さすがに近接撮影、Z 40mm f/2と違いますね

さすがに近接撮影、Z 40mm f/2と違いますね

最短撮影距離付近の球面収差の少なさは、似た焦点距離で値段1/3のNIKKOR Z 40mm f/2とは全く違いますね。

いやなかなかです。これは週末ちゃんと撮ろうかなと。

キャッシュバックキャンペーン対象商品です↓

Nikon

¥110,564

(2026/02/01 17:33:15時点 Amazon調べ-詳細)