鎌北を訪れた本来の目的。

森に飲まれた廃ホテル「山水荘」。このロケーションが個人的にお気に入りです。

ですがまずは「鎌北湖レイクビューホステル」に向かいます。

鎌北湖レイクビューホステル

鎌北湖レイクビューホステル

廃ホテル2つというタイトルですが、こちらはホテルではなくホステルです。かつては「鎌北湖ユースホステル」だったようですが、2006年にユースホステルとしては閉業し、その後公共の宿泊施設(自治体と民間が運営する第三セクター)となり現在の名前になったようで、2010年代前半までは営業していたようです。

トリップアドバイザーの最新の記事でが2015年でした。

以降は営業している様子はなく、通電はされていて電気はついているという書き込みはありました。

2022年には、既にオーナーが宿泊を断っているというブログもありました。

また2023年には改装している?スタッフ募集しているとの情報も見つけました。「

結局やっているのかやっていないのか、はっきりしないですね。

しかし2024年9月、実際に来てみると…

自販機は撤去され、冷蔵庫が外に出されていました。立ち入り禁止のテープも張られています。営業中の看板が出ているのは御愛嬌。

かなり汚れが目立つ建物

かなり汚れが目立つ建物

建物もかなり汚れが目立ちます。どうやら、中のものをある程度出した様子です。「2019年現在、予約が入ったときは営業している」という廃墟検索地図の情報ですが、2024年時点ではどう見ても営業できる状態には見えません。

建物の管理はされているのでしょうけど、公式サイトもつながらない状態で、事実上の閉業状態と言ってよいでしょう。

奥に行ってみました。どうやらしたの1枚目左側の部分が大浴場ですね。

タンクが併設されていて、かつては秩父の大滝温泉 神の湯から温泉水をわざわざ輸送し、このタンクに入れて風呂に供給していたようです。以前は温泉を運んでいたタンクローリーが廃車同然に置かれていたようですが、撮影時点では存在しませんでした。

かつてはハイキング客でにぎわっていて、いのぶた料理も提供されていたようですが、今はわざわざこの山奥に宿泊しようという時代でもないのかもしれません。

建物の老朽化もあり、改築してまでの営業は難しいのかもしれませんね。その建物自体は、昔ながらのデザインながら、なかなか味のあるデザインです。

食べログに現役当時の料理屋客室の写真があります。これを見る限り、悪くない感じですね。

ホステルの奥は雄大な森。森林保全には企業も出資しているようです。ここは林道が各所にあり、ハイキング客もちらほら。あまり時間がないので、森の散策はせず戻ります。

続いて…山水荘へ。

警告看板には、所有者の名前(後述のI氏)、住所(毛呂山町ではないが埼玉県内某所)、電話番号があり、「(不法進入による)全責任は毛呂山町の悪政にあります。」とただならぬ雰囲気。

どうも現在の所有者は、毛呂山町に対して怒っている様子です。良い子(おっさんですが)なので、ここから眺めるにとどめました。

ちなみに円形状の本館建物のあった場所が、悪政…と書かれた看板の左奥です。

2007年に撮影された、まだ円形の本館やその隣の建物が現存していた頃の写真を上げたXの投稿を見つけました。レイクビューホステルも現役の貴重な写真ですね。

2007年6月に中央の建物は取り壊しされ、2011年10月には左の円形の建物は不審火により焼失しました。

それにしても草木が鬱蒼としていますね。リスクを冒してまで中を見たいとも思わないので、ここで退散します。

周辺はモミジが多く、これからの秋の紅葉時期はなかなかよさそうです。

春にはダム堤防に桜の木もあるので、そこもよさそうですね。

ここからは座学?

「山水荘」は何時頃できたのか?

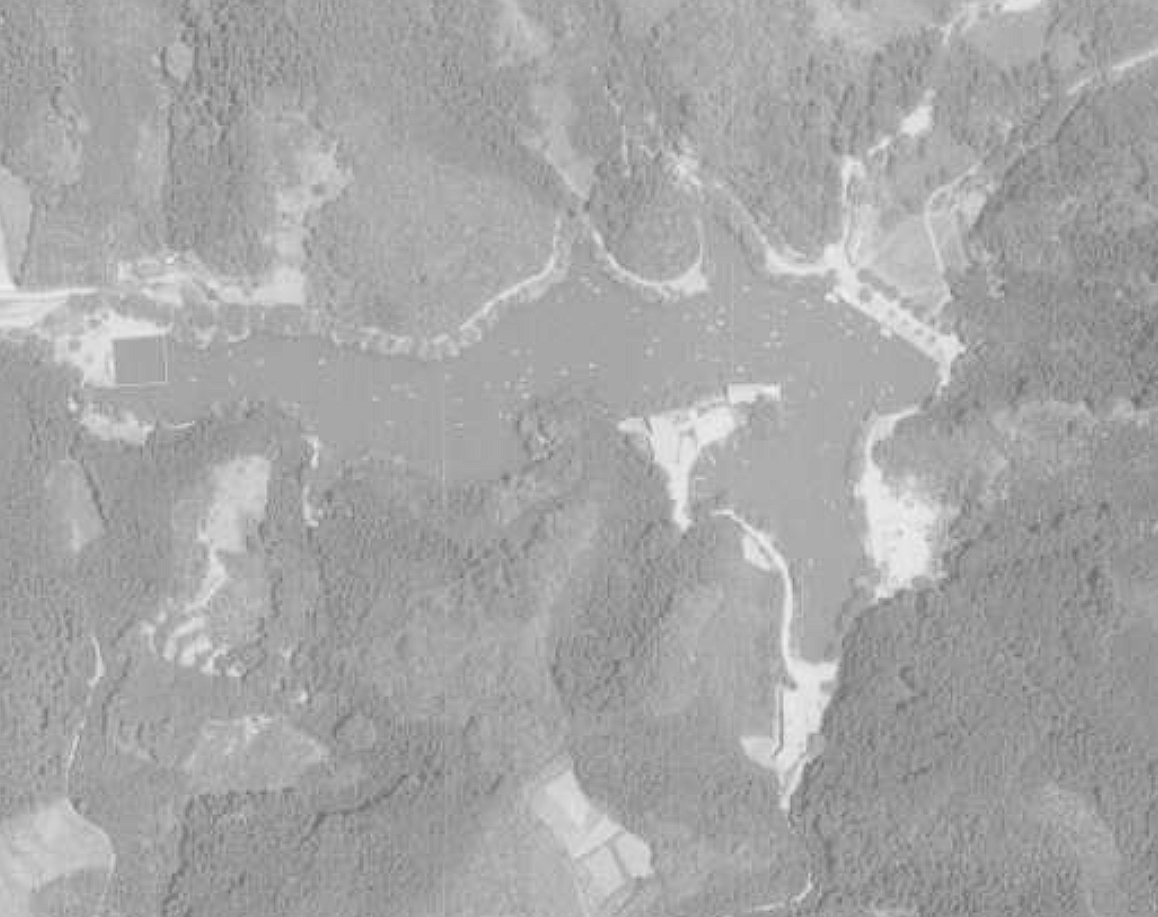

国土地理院の航空写真を見てみると、1961年(昭和36年)までは、この場所は森になっていましたが、1962年(昭和37年)9月時点で、まず独特な円形状(扇型?)の建物が完成しているのが見えます。これが本館です。

1962年9月、本館らしき円形状の建物ができている

1962年9月、本館らしき円形状の建物ができている

1964年(昭和39年)5月には、不鮮明ながら中央部分の建物が出来ているように見えます。また鎌北湖レイクビューホステルの前身である「鎌北湖ユースホステル」の建物らしきものも見えるので、この2つの建物は似たような時期に建造されたようですね。

1964年5月、中央の建物もできているように見える

1964年5月、中央の建物もできているように見える

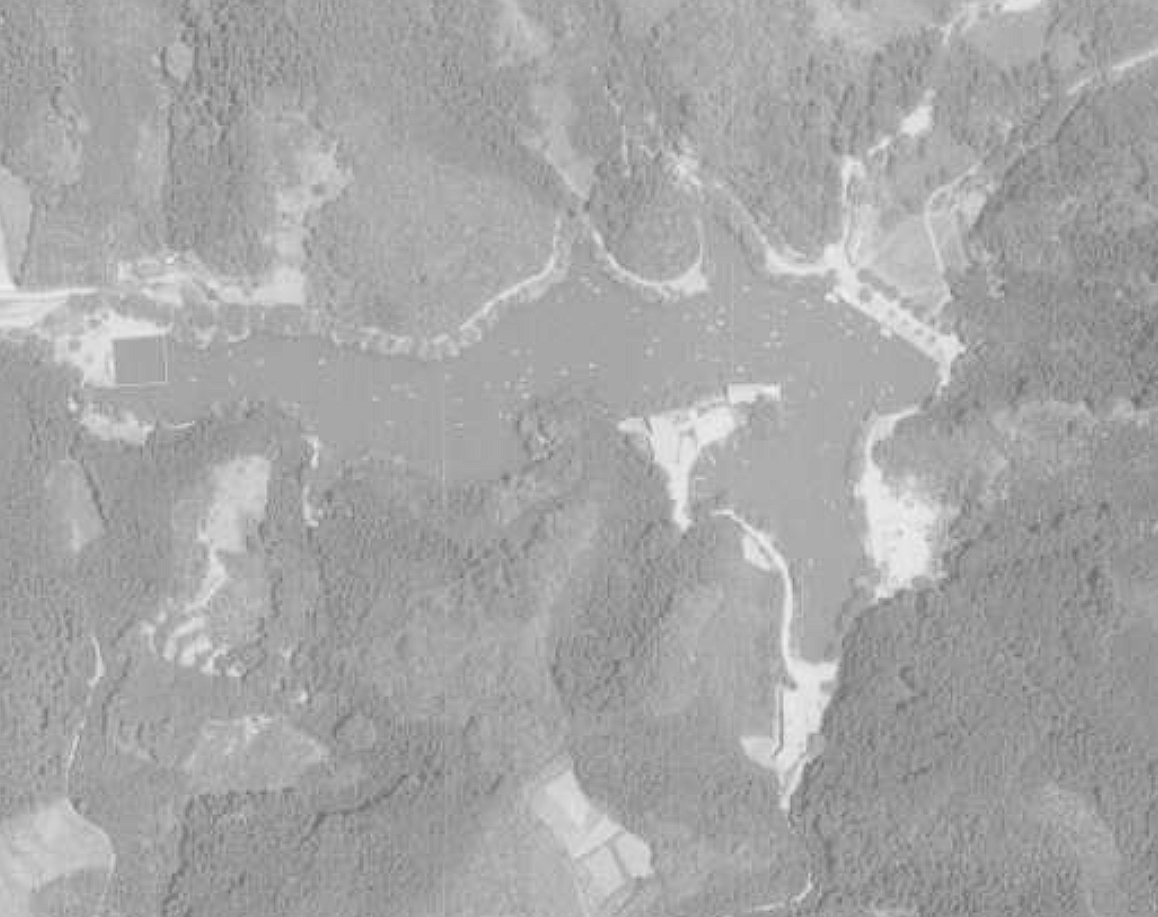

1969年には、現在も残る別館の建物がするので、60年代に全ての建物が完成しているようです。

1969年には現存する別館らしき建物も確認できる

1969年には現存する別館らしき建物も確認できる

写真を撮り忘れていましたが、鎌北湖の駐車場の脇に「いのぶた」の商標にまつわる石碑があり、これを商標として登録したのが、当時の山水荘のご主人の小山朝雄氏だったそうです。

この「登録商標 No.1186297」を見てみると、1970年(昭和45年)に出願し、1976年2月に登録されています。ずいぶん時間がかかるものです。

その後10年ごとに更新していたようですが、2005年には更新されず、2006年2月をもって権利満了により消滅しています。

ちなみに商標権を持っていたのは「鎌北観光興業株式会社」で、すでに廃業または倒産した企業とはなっていますが、その登記場所の住所が「埼玉県入間郡毛呂山町大字大谷木1266番地」となっていて、これを調べると、なんと前回紹介した「福寿亭」の場所となっています。

つまり、福寿亭も山水荘の同一のオーナーだった可能性があります。

1997年頃に山水荘は経営難から閉業したとの情報があります。かつては元毛呂山町長の小山捷児氏が所有していたそうです。

ここで、1970年代の山水荘のご主人と、元毛呂山町長が同じ「小山」の姓であることに気づきます。

小山朝雄氏と小山捷児氏は、もしかしたら兄弟?あるいは親戚同士だった可能性がありますね。

その後所有者が変わり、2007年には中央の建物は取り壊しになったようです。

しかし、その後再開することはなく、2011年10月には円形状の本館建物が不審火により火災喪失しています。

現状では廃墟化した別館が残るのみです。

こんな情報を見つけました。何年か前に鎌北湖開発の話が持ち上がっていたようです。

それに関連し、現在の所有者は毛呂山町の町長が山水荘を買い取るという話を持ち掛けたが実現しておらず、これに怒り心頭のようです。断片的な情報ながら毛呂山町議員のブログに書かれていました。

なるほど、あの看板にあった「毛呂山町の悪政」とはこのことなんでしょうね。

実際にどういったやり取りがあったのか、さらに調べてみるとこんな記事を見つけました。長文で詳細に書かれています。

記事には、2004年にS社が小山捷児氏(1991~95年の元毛呂山町長)が保有していた山水荘物件を購入したことや、

「経費の軽減になると考え建物の一部を壊し」とあり、時系列的に2007年に中央部分の建物を解体したことと合致します。

その後、S社の創業者で株主でもあったI氏が個人的に山水荘を購入しています。

しかし所有するだけでも維持管理費や固定資産税がかかる中、2016年に鎌北湖の観光開発の会合があり、その中で町長やその関係者、土地の所有者I氏との間で山水荘買取の話が出ていたようですね。

その会合後に開発や買取の話が進展はなく、I氏は約束を齟齬にされて怒り心頭のようです。

山水荘は画廊にしたいという話もあったようで、建物はそのままリフォーム(年代的にアスベストを使っていて解体建て直しとなると相当な費用が発生する)、という話もあったようですが、物件の買取か賃貸かでも齟齬があったようです

もちろんこの記事の内容が100%正しいかはわかりませんし、読んでいくと話がつながらない部分もあり、やや一方的な感じはありますが、何となくこの山水荘にまつわるイザコザが分かったような気がします。I氏からすれば、ここまでの経緯がまさに「毛呂山町の悪政」なんでしょうね。

なかなか泥臭い話ですが、そういった事情もあり、現在も手つかずのままなのも致し方ない感じなのでしょうね。口約束、怖いですね。

あと、元毛呂山町長の小山捷児氏が2004年まで所有していたことも分かりましたが、元町長がいつごろから所有していたのかは不明で、2018年に80歳で亡くなっているようです。町長任期中に病気で失明し、1期で退任したようですが、その後も様々な活動をされていたようですね。

心霊スポット云々は興味がないので…

ネットで調べた限りはここまでが限界ですね。

最後に面白い発見。毛呂山町の2010年の広報誌の末尾に、1960年(昭和35年)4月ころの山水荘の写真が掲載されています。

https://www.town.moroyama.saitama.jp/material/files/group/3/42212.pdf

現在はここは廃業している「おたか 湖畔荘」があり、山水荘は1960年ごろまではダム堤防外側で営業し、その2年後の1962年頃に現在の場所に移転したと考えられます。

誰が経営者だったのか、いつ頃元町長の所有となったのかはわかりませんが、廃業後の経歴はなかなかでした。

ここに限らず、こうした廃墟の背景にはいくつものドラマがあるのだなと痛感させられた次第です。