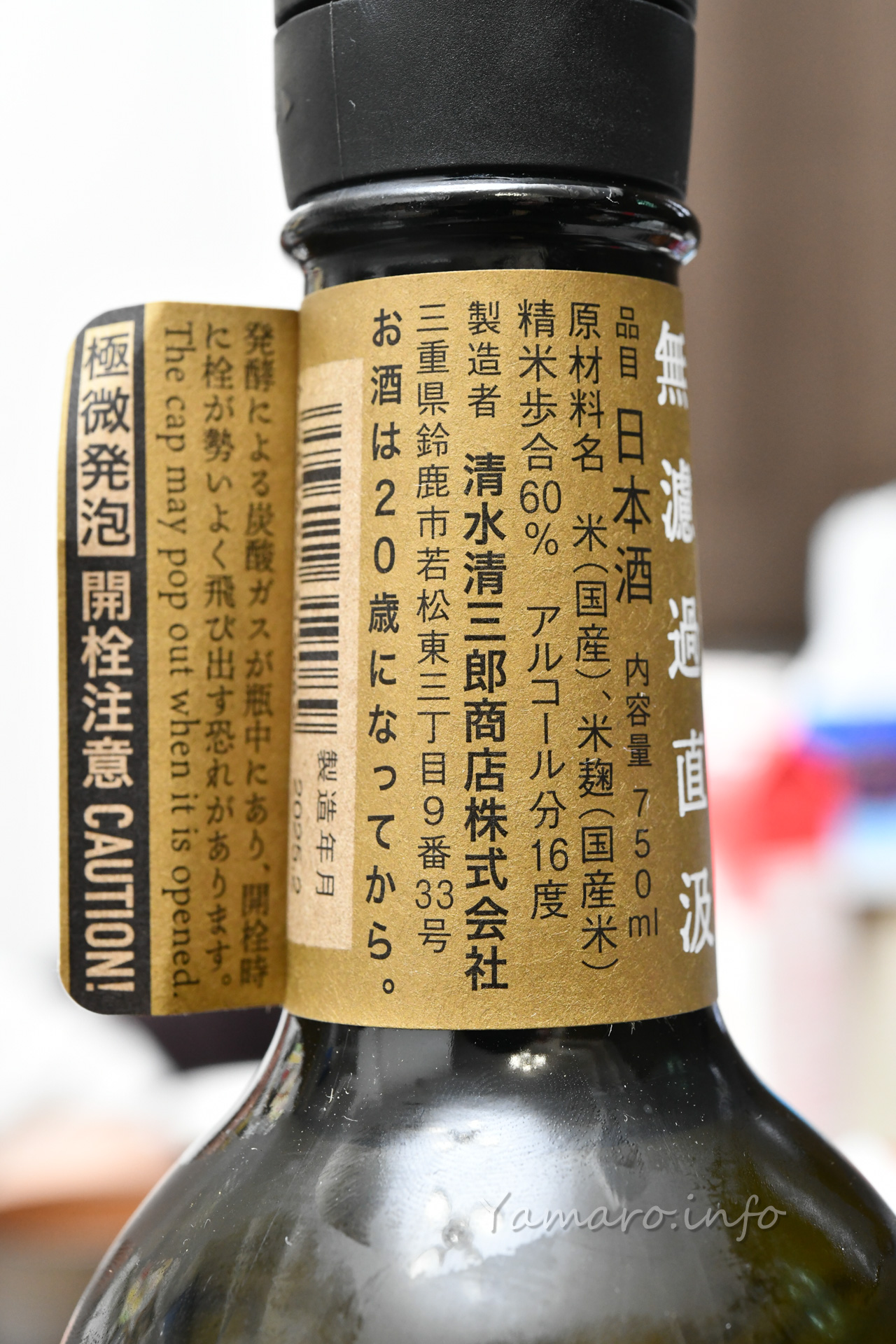

いつもの酒屋、ここは三重県鈴鹿市の清水清三郎商店の作(ZAKU)を常においているお店ですが、IMPRESSIONシリーズはなかなかないんですよね。

珍しくあったので、買わずにはいられませんでした(笑

実は行きつけの串焼き屋ではよく飲んでいたりするIMPRESSION Hですが、買ったのはいつぶりだろうか?

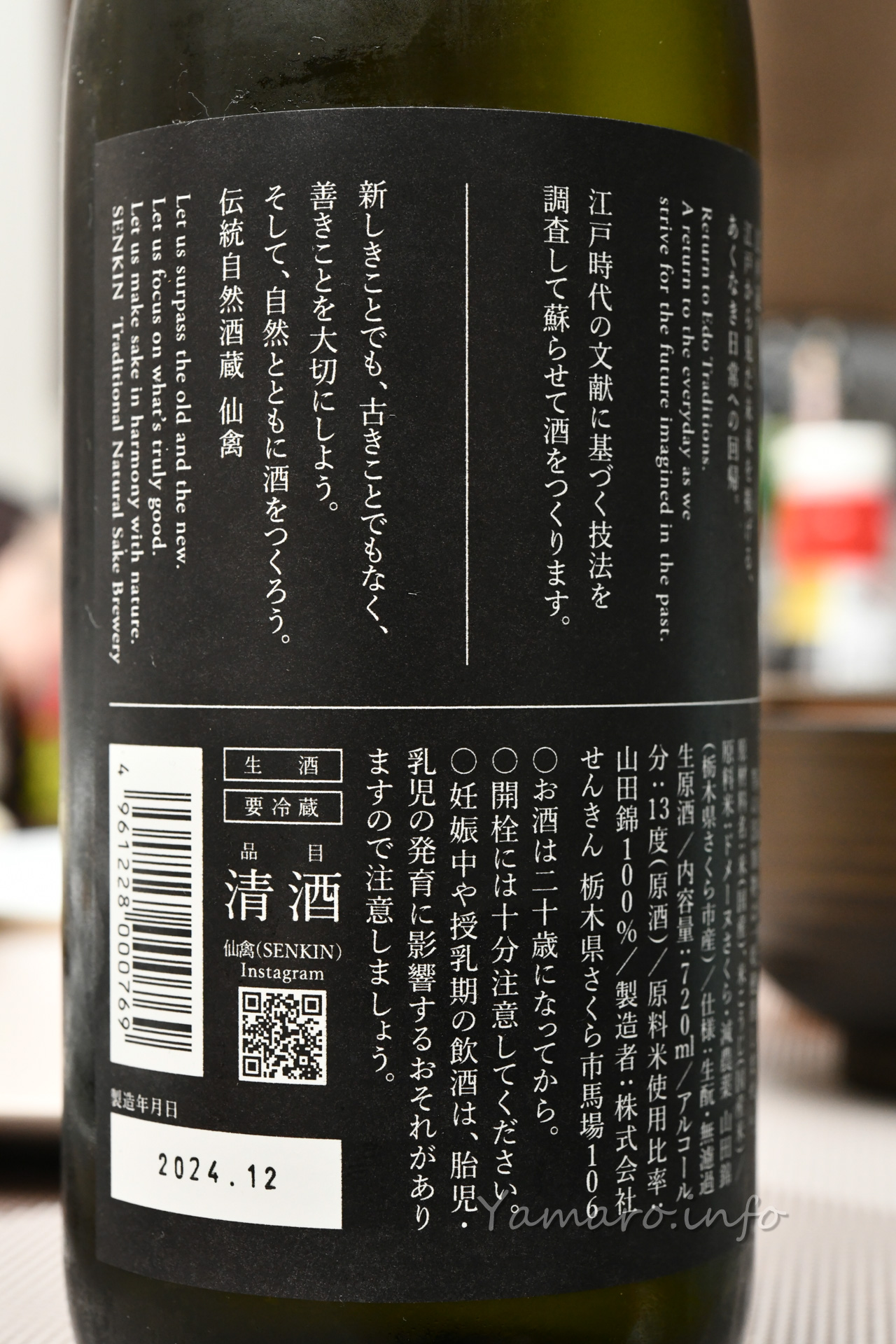

火入れながら生酒のようなフレッシュな味わいを実現している「作(ZAKU)」ですが、より生酒らしいフレッシュさを実現したのがIMPRESSIONシリーズです。

全4種類のうち、IMPRESSION Hは穂乃智をベースとしています。

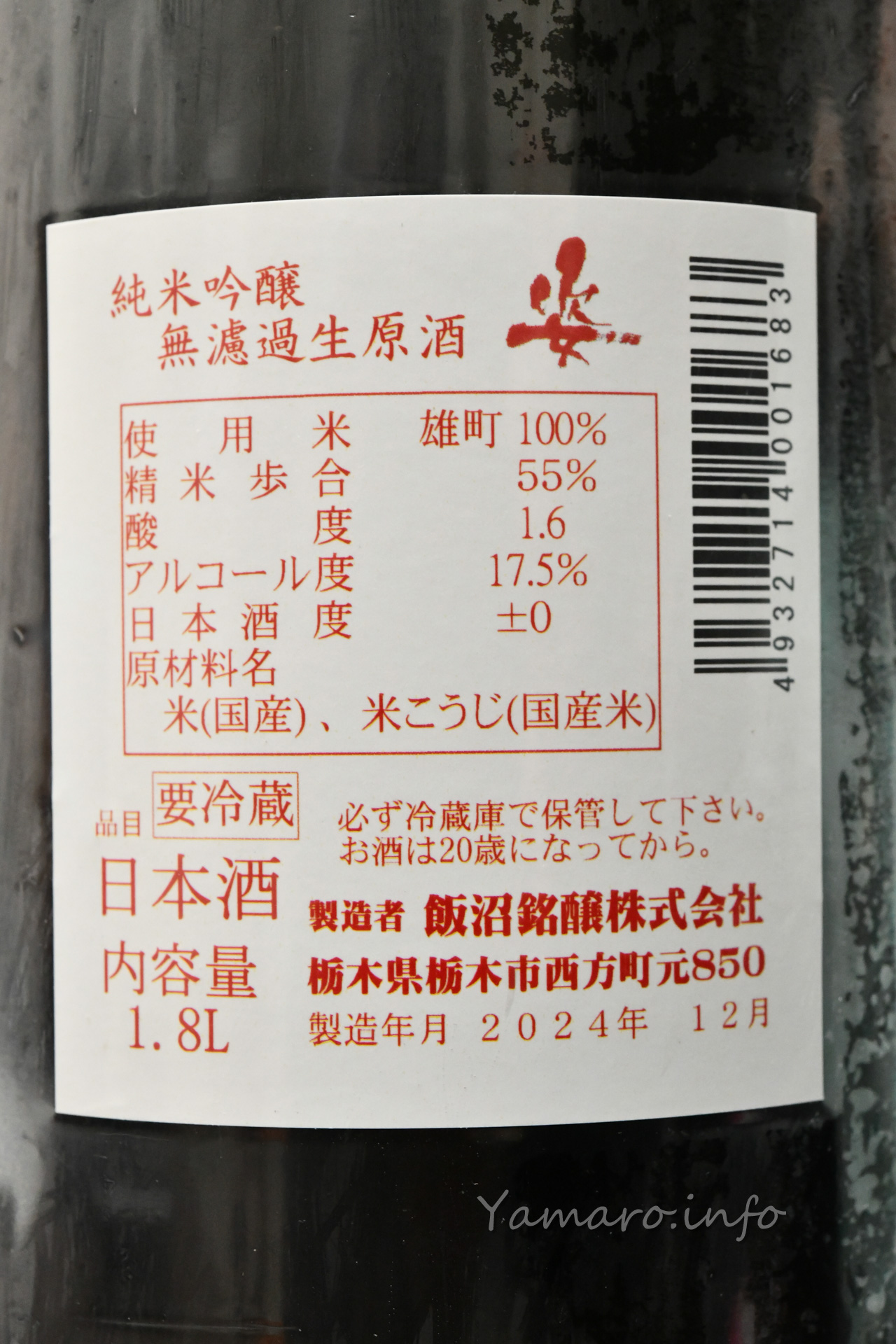

NとMは自社酵母、Gは協会7号酵母、Hは協会14号酵母です。Hで使われる14号酵母は、「金沢酵母」の中から吟醸香を生成する能力が高い株として選択されてきた酵母、とのことです。

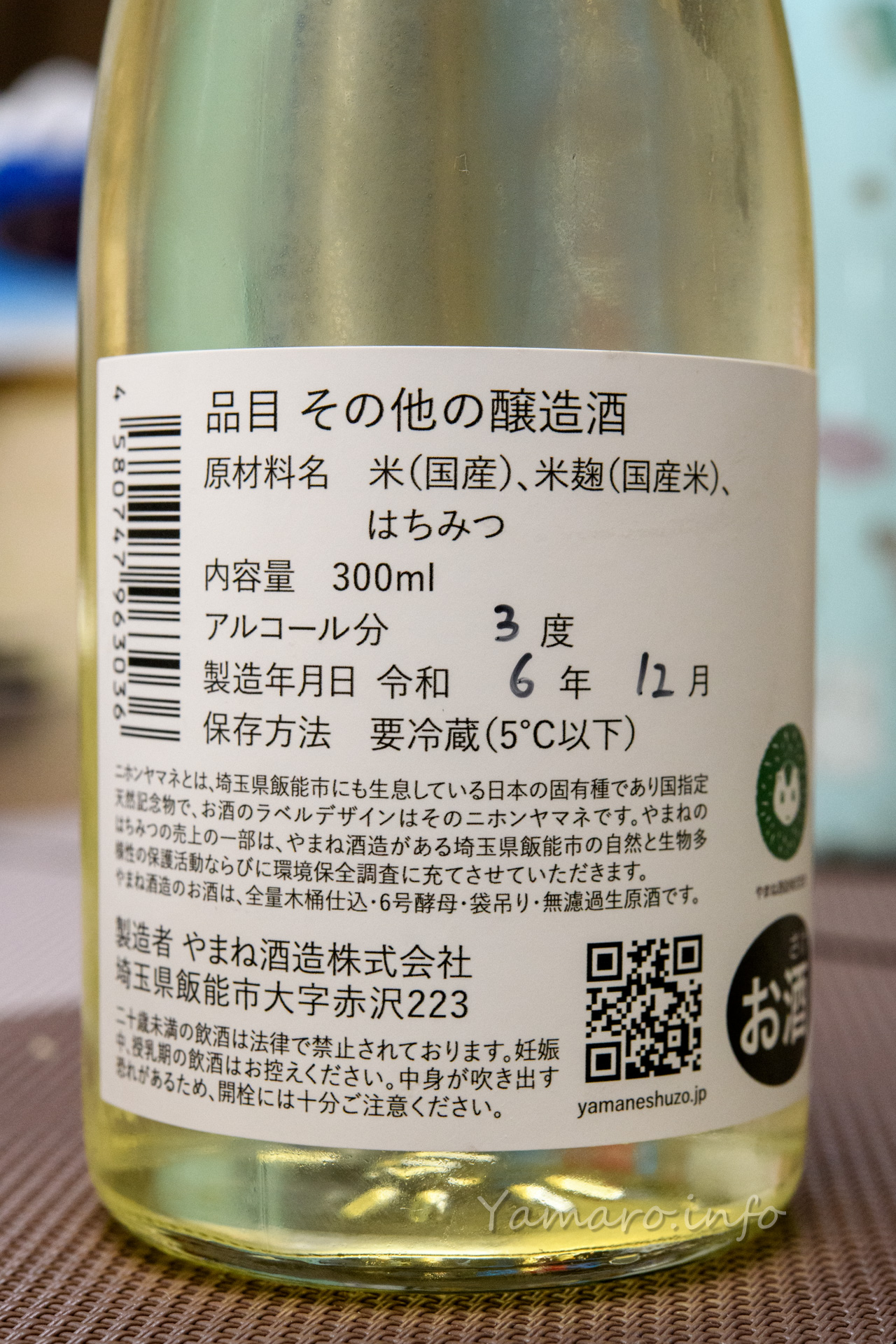

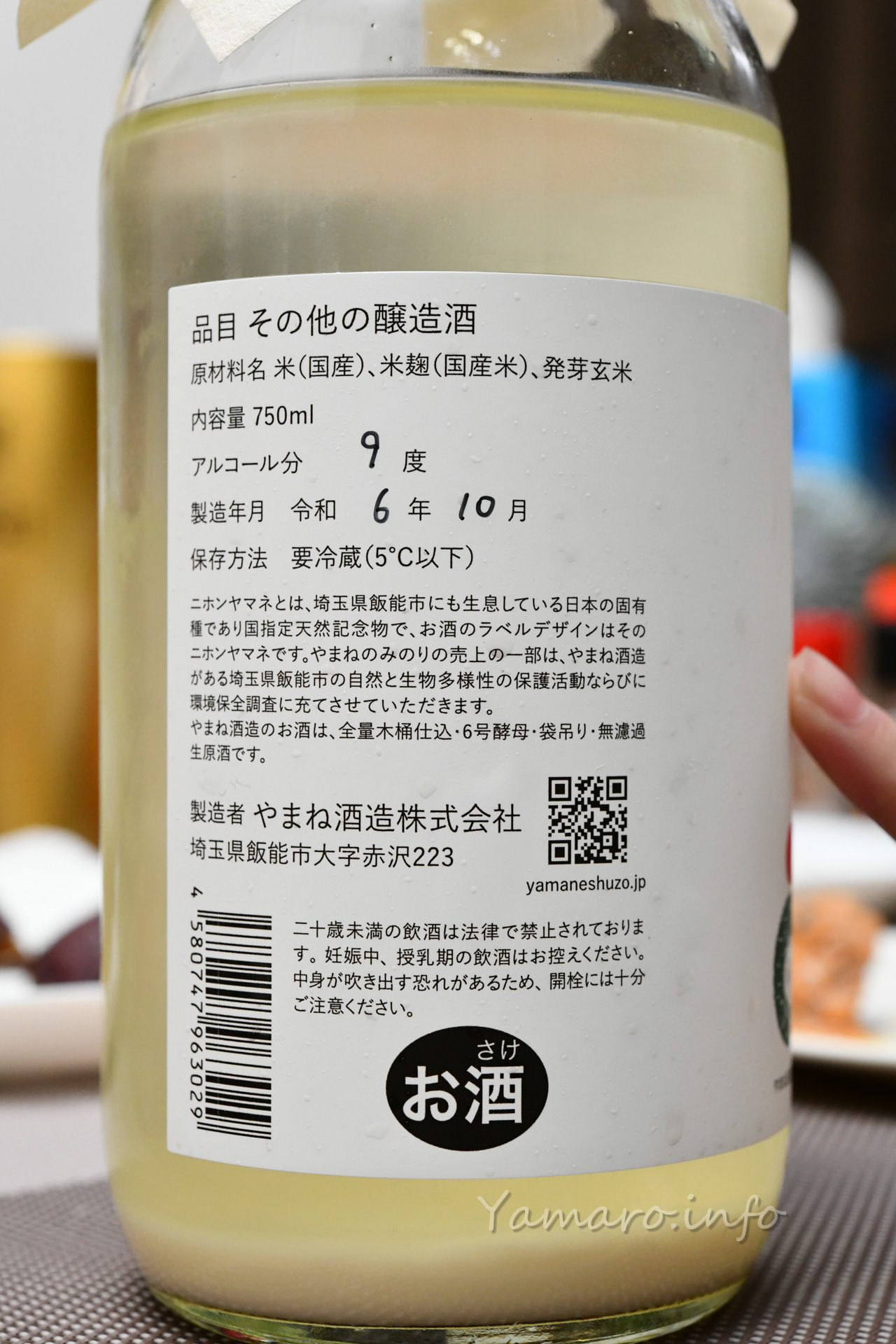

極微発泡です。火入しつつも微発泡を実現するのがすごいですね。酒米はラベルには書かれていませんが、複数の米をブレンドしているようです。

さあ開栓しましょう。

ゆっくり開栓、ポンとガスが抜ける音。ゆっくり注ぐと、わずかにシュワシュワしますね。

そして鼻が悪い自分でも開栓しただけでわかる素晴らしい吟醸香。もうほんのり香る甘味と酸味感がたまりませんね。

口に含むと、すっと抜ける爽やかな吟醸香、プチプチ微発泡の爽快さとともに、押し付けがましくないきれいな透き通った甘み、酸味、そして苦みと旨味、このバランスが見事です。

IMPRESSION Hはシリーズの中でも割とさっぱりした味わいですが、飲むほどに味わいが深く感じられますね。どの料理にでも合わせられる押し付けがましくない透き通った、それでいて味わい深いお酒です。特別なひとときに向いたお酒です。って普通の日に飲んでいますけどねw

IMPRESSIONシリーズは、定常販売されているため、買おうと思えば比較的安定して買えるお酒でもあります。是非どうぞ。