高知県のお酒、関東だとあまりお酒の印象はないですが、今は日本全国47都道府県で日本酒が作られているようなので、高知県のお酒は決して珍しいものではないのですよね。

ただ関東に住んでいると、なかなかこちらで出回らないですね。

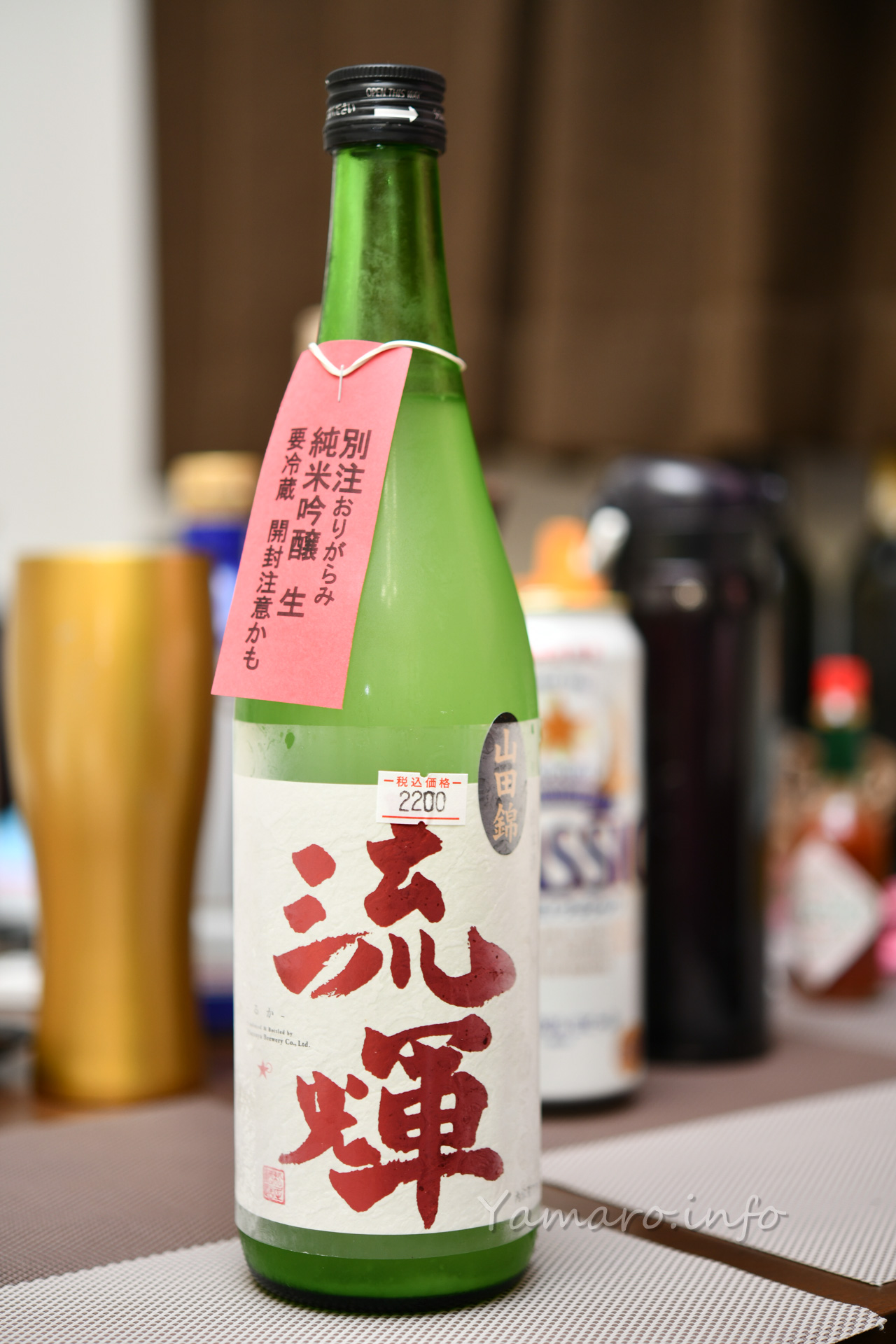

ということで、今回は初めて飲む銘柄、「南」を買ってみました。

なんだか最近、緑色のラベルや瓶のお酒が好きです。ええ中身と全く関係ないですけど。

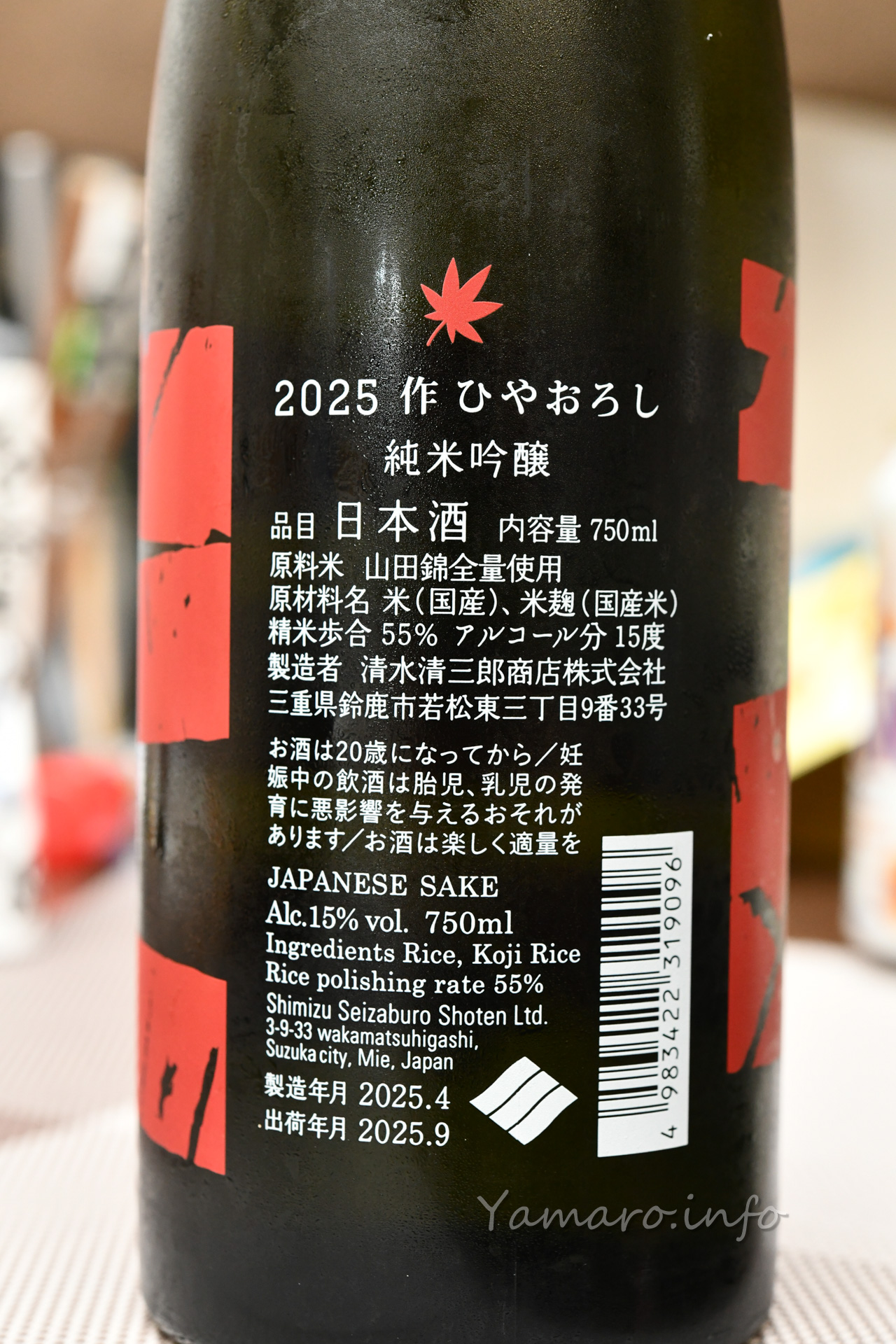

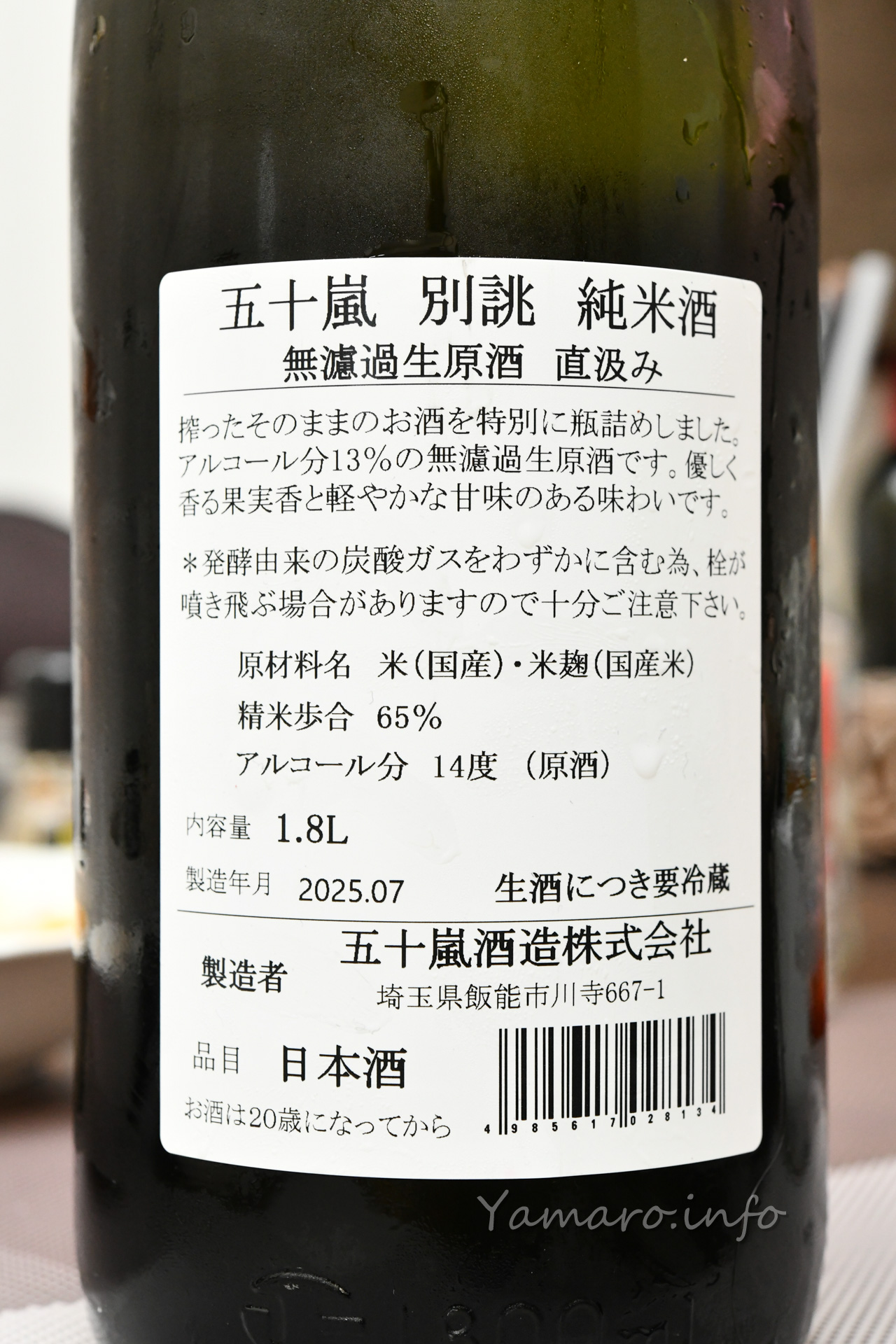

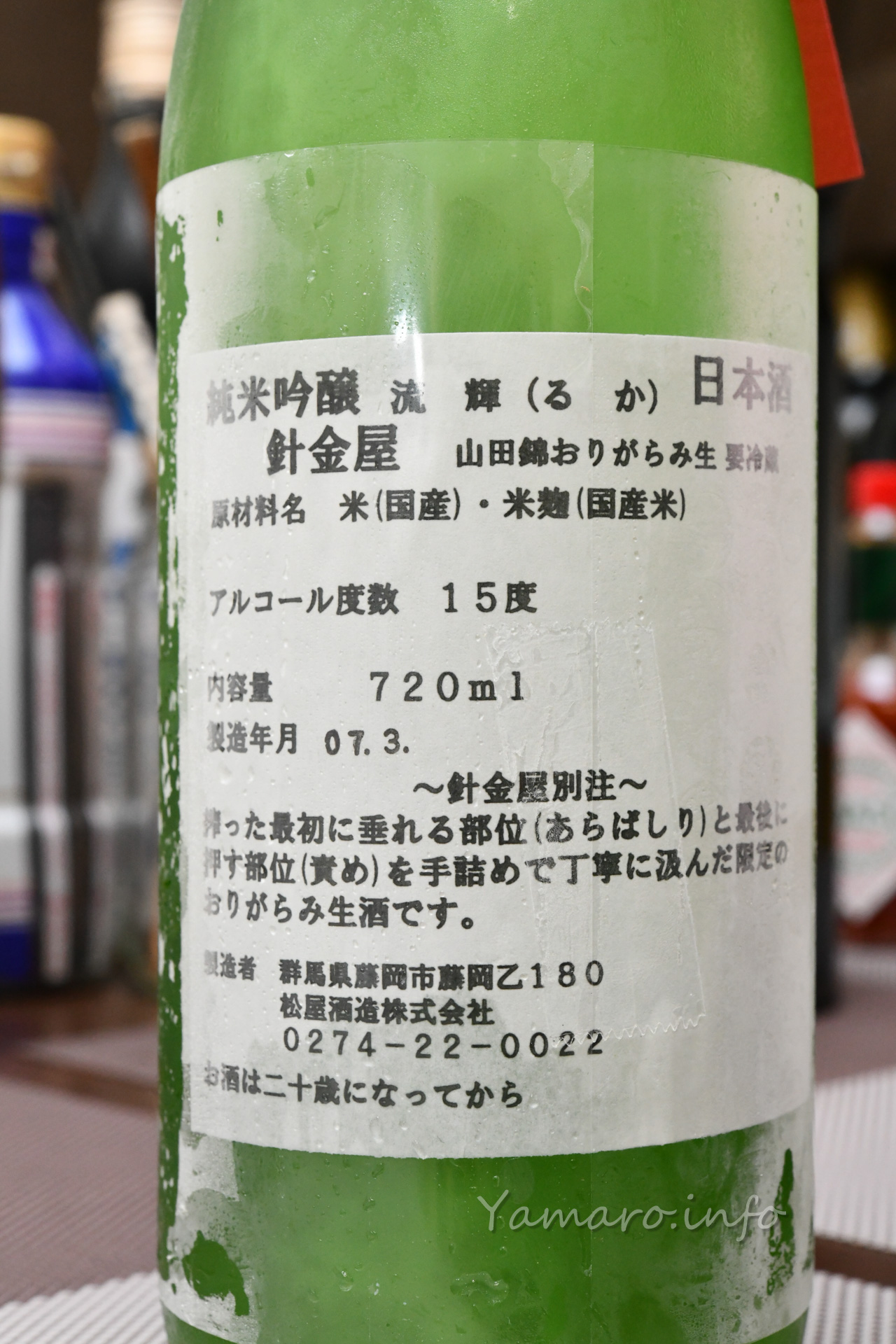

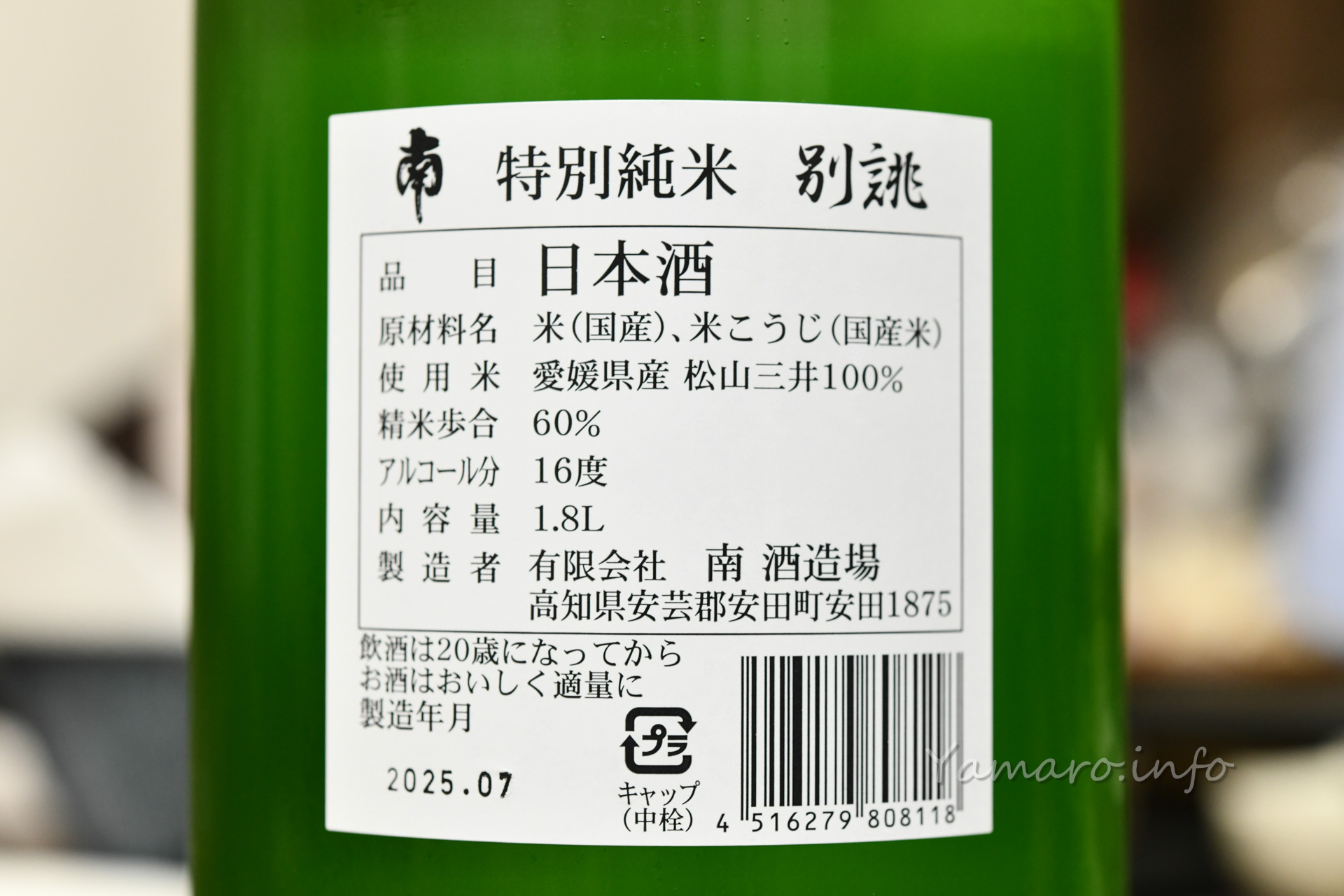

酒米に愛媛県産の松山三井を使用。聞き慣れない酒米ですが、愛媛県で飲み作られる希少な酒米なのだそうです。

珍しい酒米で精米歩合60%という程よく削ったお酒。

ラベルにありませんが、とある酒屋さんのサイトでは、酵母は高知酵母を使用、日本酒度も非公開ですが、やや辛口だそうです。昔は辛口のお酒と言えば、本当にただただアルコール分だけが舌につく物が多かったですが、現在はそんなことはなく、どっしりさの中に甘味と旨味を感じるお酒も多いです。

初めて飲む銘柄、酒屋のラベルには爽やかな酸味も楽しめると書いてあって、楽しみですね。

火入れ酒ですが、冷蔵保管推奨。冷やした状態でいただきました。

上立ち香は柑橘系、口に含むと…おお、程々に辛さは感じるけど、同時にスッキリした柑橘系の甘味と酸味、苦みと旨味がこれも押し付けがましくなくふわっと広がり、後味のキレが良いです。後味のキレが特に良いのと、比較的淡麗なのも相まって、食中としてなかなか良いお酒ですね。

なるほど、最近関西のお酒も結構飲みますが、こういうアプローチも中々です。特にこの酒米の特性なのか、淡麗なのに味わい深いというのも面白い。

まだまだ知らないお酒、たくさんありますね。

季節は秋ですが、このお酒は季節問わず飲める味わいでした。ぜひ!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d396f53.abaa8261.4d396f54.bd0ffeb2/?me_id=1397383&item_id=10001536&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekiyasukan%2Fcabinet%2F08188271%2F864-zhu.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)