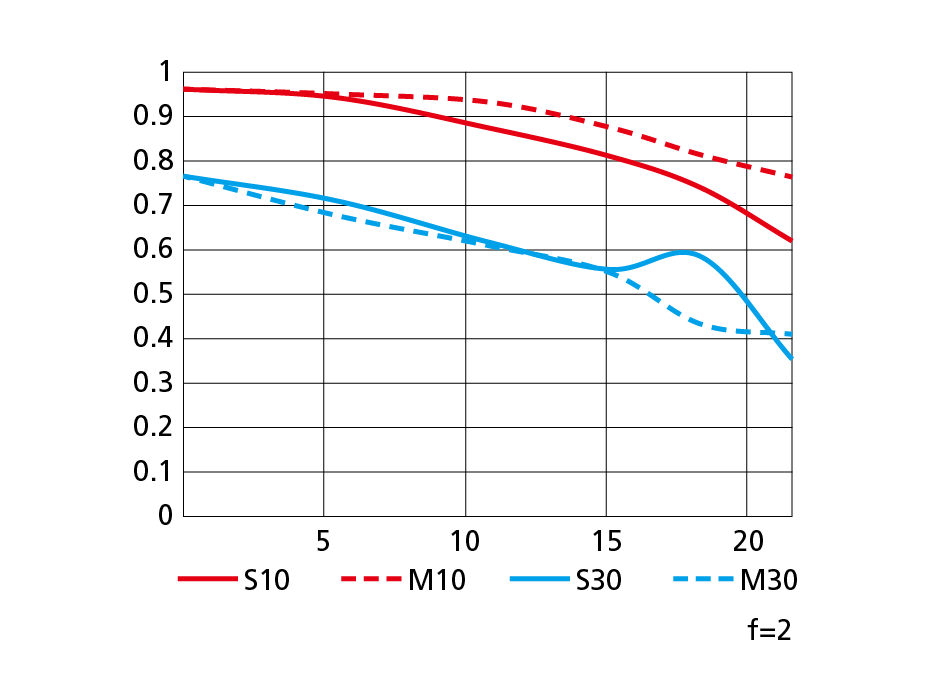

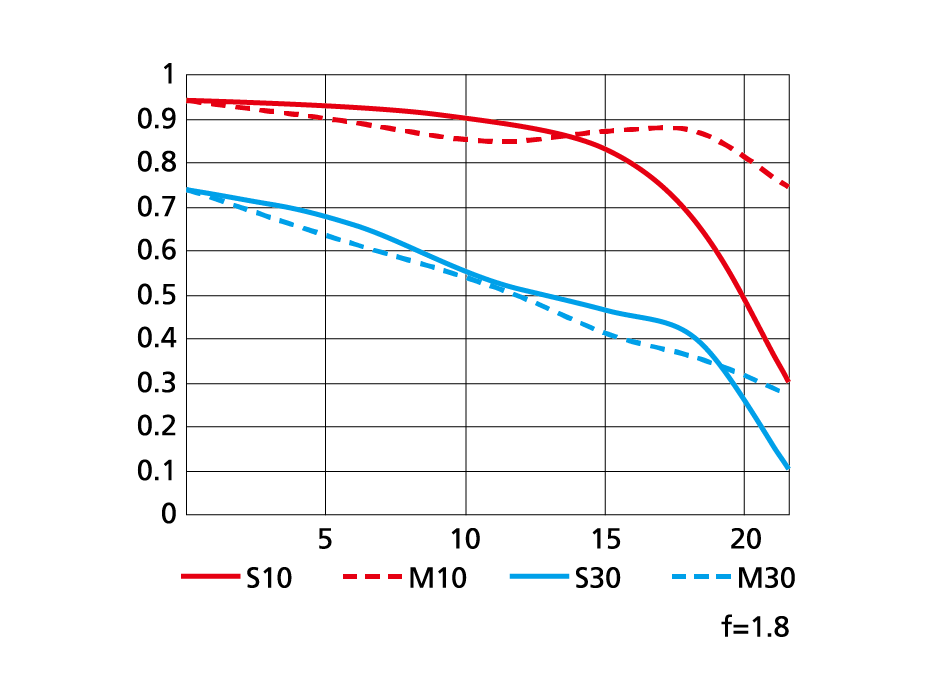

レンズの焦点距離を拡大するテレコンバーター(Canonだとエクステンダーと呼ぶ)、マスターレンズの中心部分を拡大して撮影するため、どうしてもマスターレンズの粗が出ます。

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRIIは、10年以上前に購入して以来、これとテレコンを組み合わせて戦闘機を撮っていました。

Nikon D300の1200万画素の時代は良かったのですが、D800にしてからは、焦点距離の不足と周辺解像力の不足を感じ、その後登場したSIGMAの150-600mm Sportsに戦闘機撮影は切り替えました。

が、SIGMAの150-600mmは大きく、またその後買い替えたAF-S 200-500mmは、普段使いには少々大きめです。

手軽に400mmまでの望遠撮影を楽しむには、NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sは良いレンズですが、値段が気軽ではない(笑

ということで、最近はおてがる撮影には表題の組合わせで撮影していますが、ボディがミラーレスのZ 9になってピントが良くなったからか、案外良い組み合わせになっています。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 Sから数えると、既に2世代前となるAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRIIですが、さすがこのクラスのレンズ、少々古くても描写は悪くないです。

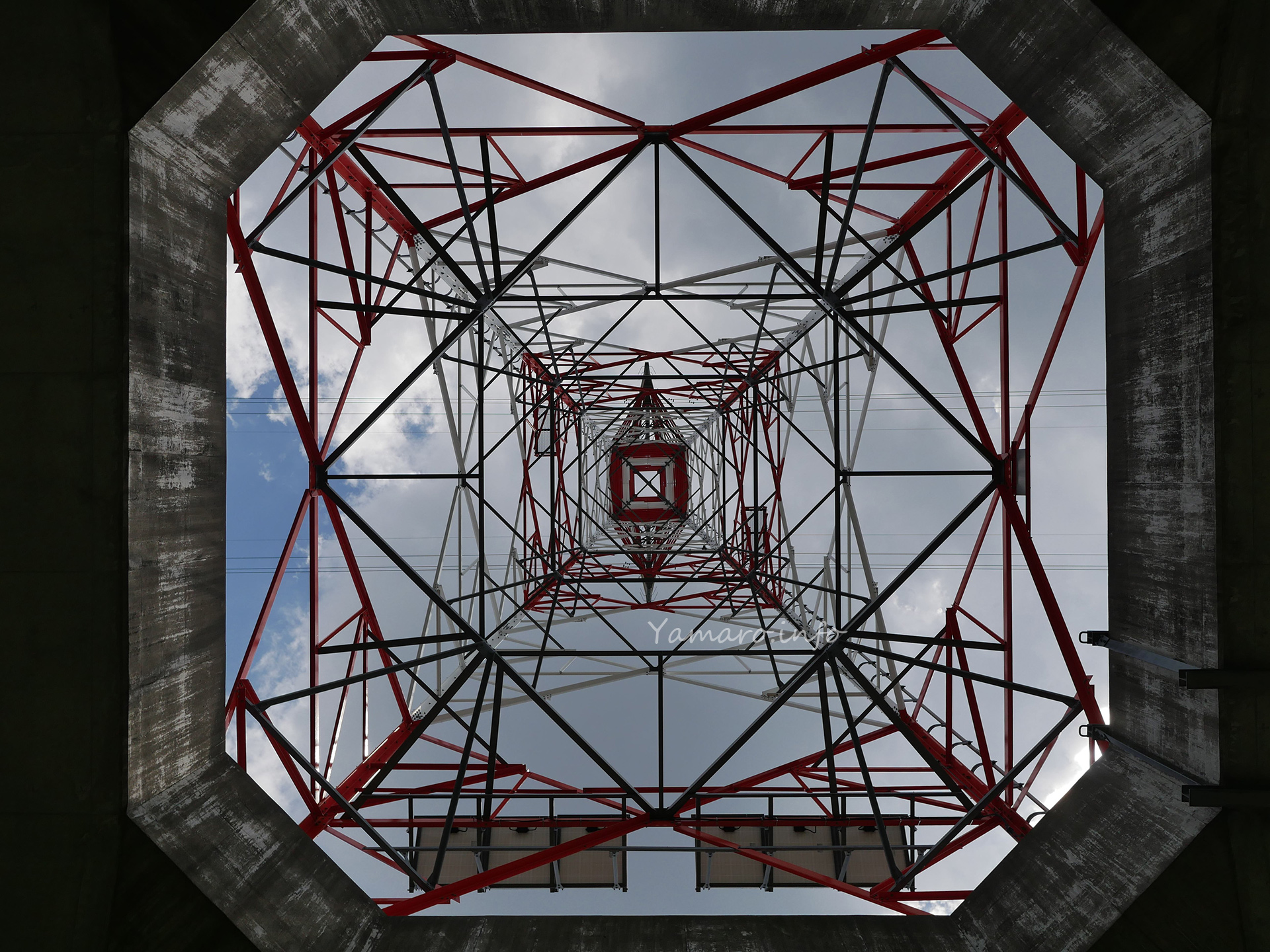

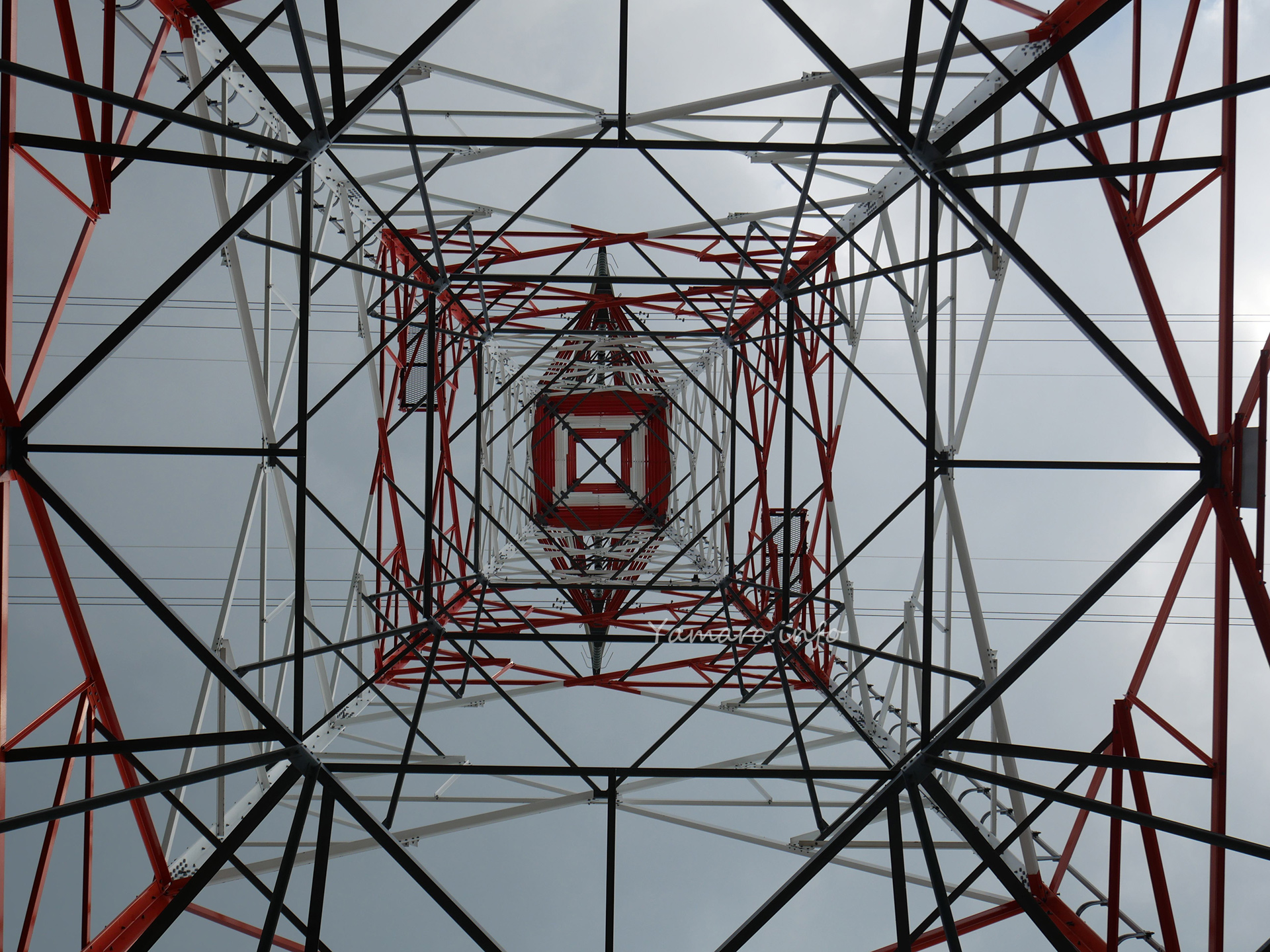

午後3時~6時の羽田へのアプローチを行う旅客機。荒川彩湖公園からだと、外回りの機体がちょうど真正面から来てターンするところが見えます。

上の写真の左上はノートリミング、ほか3枚はDXクロップした上でさらにトリミングしています。

ちゃんと機体後部の機種名やレジ番号も見えます。ピントの精度が良いから? 一眼レフと組合せるより解像している気がします。

望遠ともなると、レンズだけでなく、被写体までの空気のゆらぎ(陽炎)も影響してくるので、評価が難しいところ。天候が大きく左右します。また、被写体の距離も影響します。テレコンを使うとマスターレンズの特性がより拡大されるため、被写体までの距離の美味しい部分塗装でない部分が大きく影響します。

もちろん、テレコンを使わないネイティブな望遠レンズのほうが、あらゆる面で有利なのは間違いないけど、こうしてお気軽に撮る分には十分と判断できます。

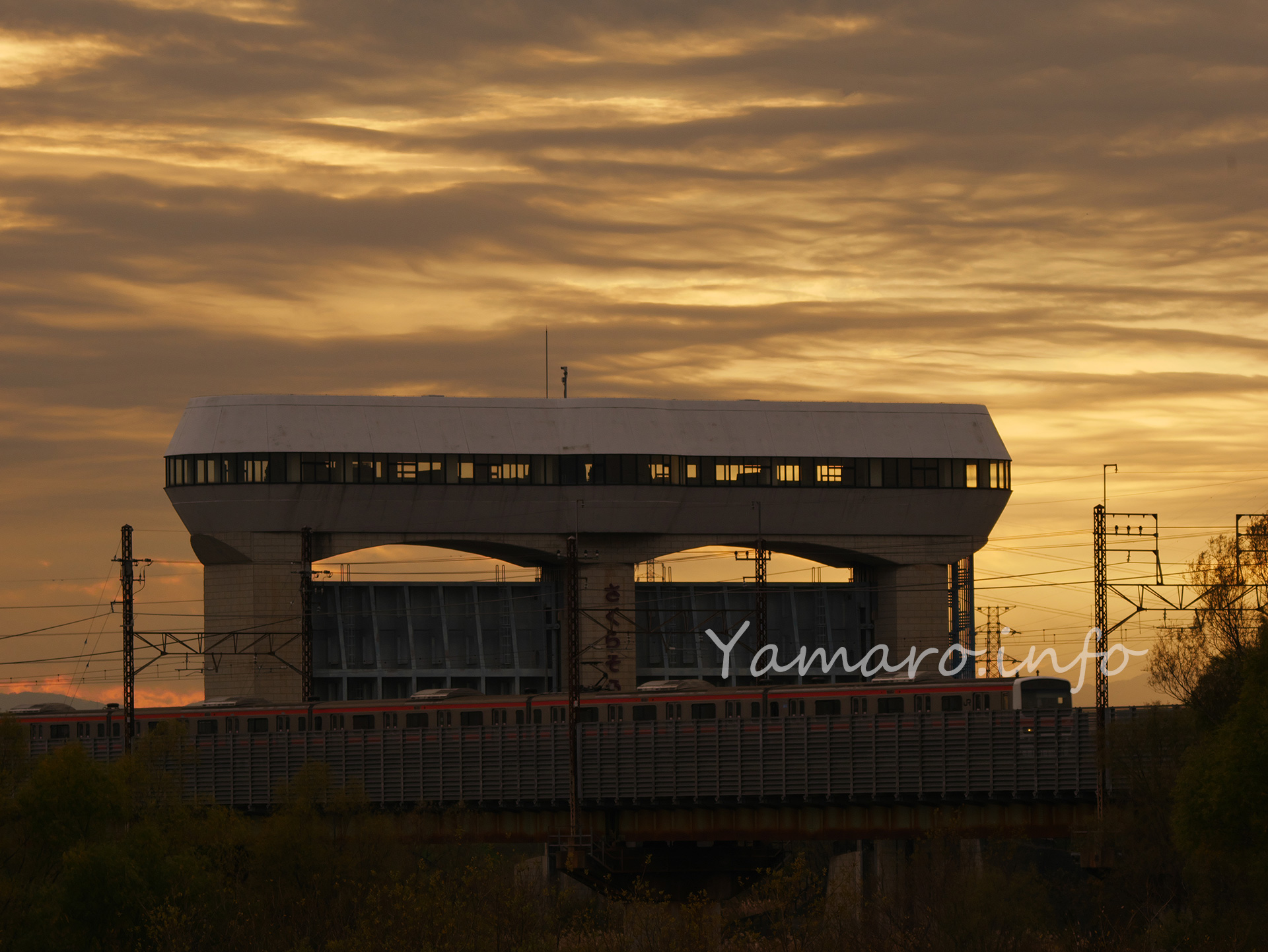

背景がある場合は、どうしてもボケ味は、テレコンを使うと悪くなりますね。

AF-S 70-200mm VRIIは、ややボケ味がうるさいので、テレコンを使うとよりその感じは強調されます。個人的には、これの前に使っていたAF-S 80-200mm f/2.8Dのほうがボケ味は好みでした。

白鷺は、かなりトリミングしているので、解像力的にやや苦しいかな、という感じですが、そこそこピントは来ていますね。

このレンズは、現状まだ修理ができるので、まだしばらくは現役で使いたいと思います。