百里基地航空祭の写真編集が滞っているので、先にこちらをアップします。

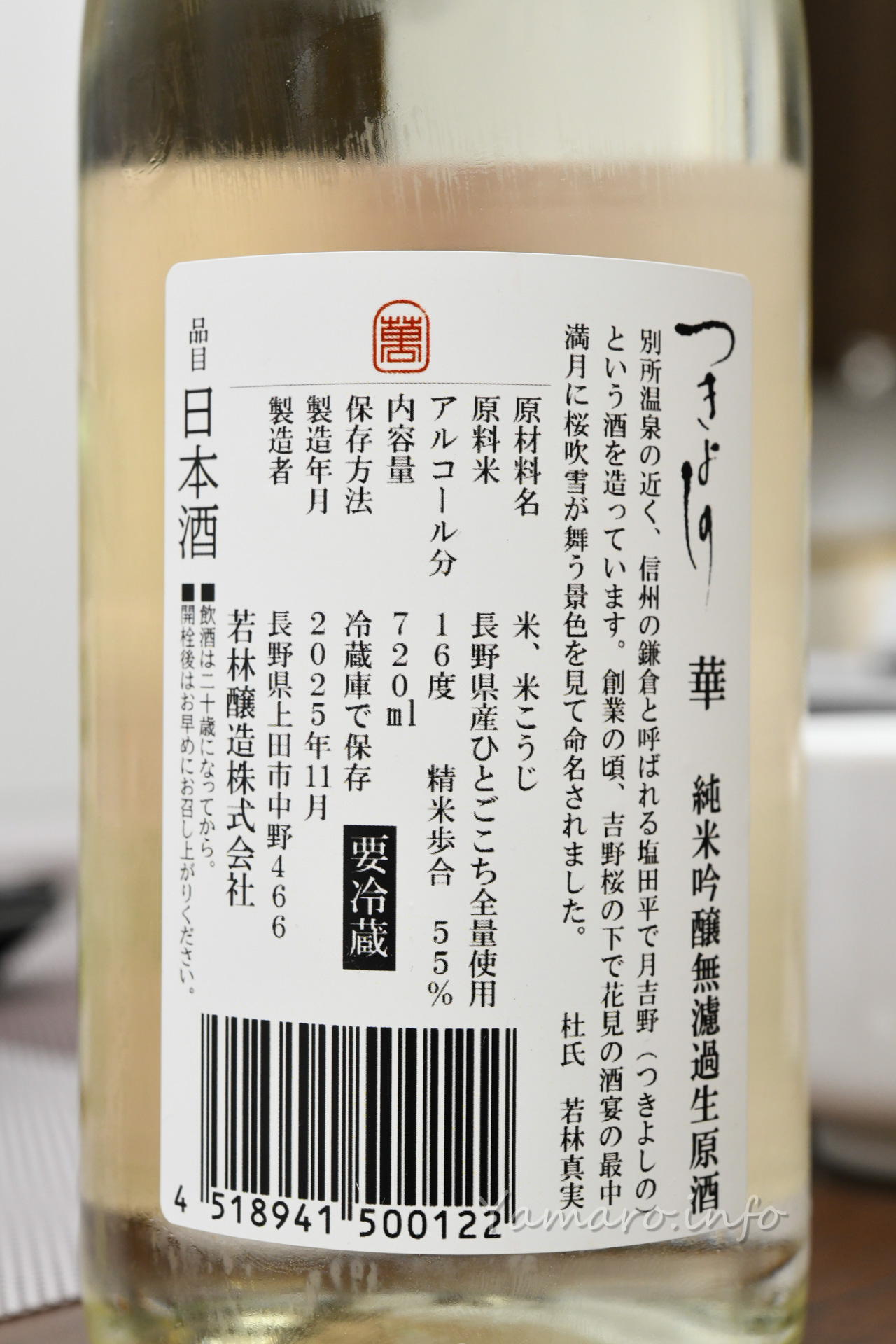

ってことで、最近お気に入りの日本酒が長野県は若林醸造の「つきよしの」です。

とにかくどれを飲んでも旨口なんです。

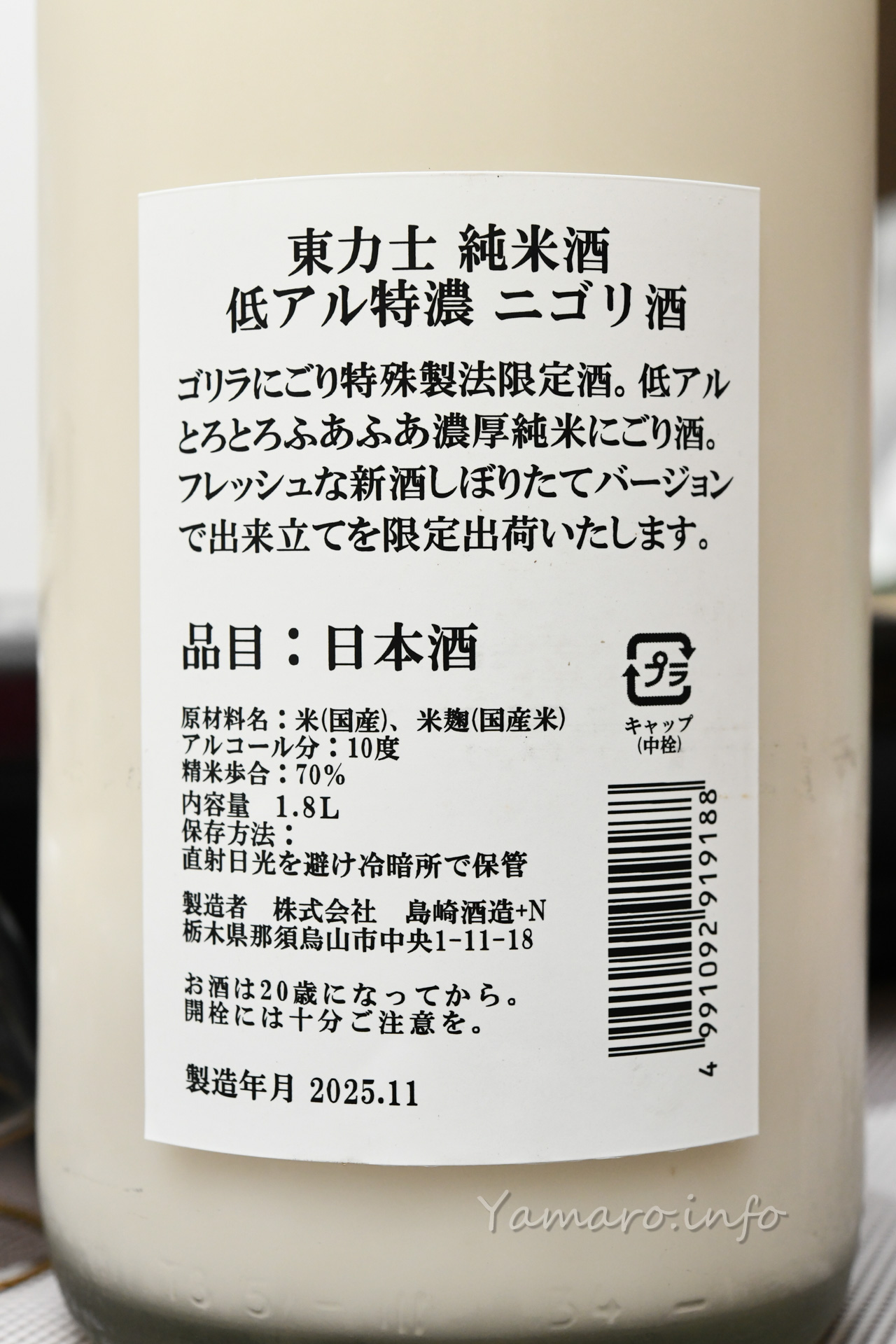

今回買った「華」は”令和7年度の新米新酒、つきよしのの純米吟醸シリーズの1発目”とのこと。新酒の時期ですからね。

酒米に長野県産「ひとごこち」を使用。精米歩合55%の純米吟醸です。日本酒度はとある通販サイトには-8と書かれていました。

酵母の情報はなし。

まあこれまで飲んできたものから推察するに、これも絶対に当たりなはず。

無濾過生原酒、冷やした状態でいただきました。

上立ち香は華やかなマスカット系。口に含むと…ん~相変わらずの旨口。マスカットの酸味と甘さに続いて適度に苦み、渋みが入ることで、旨味がぐっと引き立つのは「つきよしの」共通の味わい。新酒だけにフレッシュ感はこれまで飲んだ「つきよしの」の中でも特に大きめです。フレッシュだけど旨口というのは中々ないですからね。甘みと旨口が高い次元でブレンドされています。

これは食事と合わせても、これだけで楽しむのもどちらも良いですね。素晴らしいです。

この日は自転車で買いに行ったので四合瓶での購入でしたが、絶対に次は一升瓶ですね。それくらいうまいのでスイスイ入るお酒です。