息子がサッカーを始めて数ヶ月、だんだん上手くなってきたなぁと。

練習試合を見ていて、動きが良くなってきたのがわかります。もちろん、一番うまいこと比べるとまだまだ差はあるけど。

撮り方も横一列だけではなく、前後に被写体を入れて立体感を出すようにとか、工夫してるけど、難しいですね。

以前よりボールを持っている時間も長くなりました。あとは周りをもっと見て予測して動けたら…ってのはもうちょっと経験を積まないとだね。

一礼して終了です。

今年より型落ちを安く導入したcarozzeriaのサイバーナビAVIC-CW912IIですが、4ヶ月使って使い勝手の良し悪しがわかってきました。

良い点は…

といったところですが、不満な点もありまして…

という些細な不満もあります。ま、ナビの部分は大変満足です。ここはさすが昔から定評のあるサイバーナビだけあります。

スマホからハイレゾ再生したいという理由としては、Amazon Prime Music HDを高品質なハイレゾなまま再生したい、というのがありまして、せっかくのハイレゾ音源をBluetoothで飛ばすのは、音は悪くないけど圧縮音源になってしまうので、これが不満でした。

かといってスマホにアナログ接続ってのはちょっと違うし…

そこでスマホのUSB Type-CからHDMI出力させてナビに接続してみては?と考えました。今までは音声認識リモコンが付いた初代の古いFire TV Stickを繋いでいましたが、これは動作がかなり遅い上に、Amazon Prime MusicでHD音源を再生しても、残念ながら16bit 48kHzに制限されてしまいます

さらにFire TV Stickの最大の難点、クルマのエンジンを止めて、再びエンジンを掛けた際は全てがリセットされて、イチから楽曲の選択し直しです。元々車で使うことは想定外でしょうけど、古くて遅いFire TV Stickなので、これが面倒すぎて実用性に欠けました。

多分新しいFire TV Stickならハイレゾで出力してくれると思いますが、結局新しいのでもエンジンを止めて電源を絶たれると、イチから再生という不便さは変わらないですしね。

ということで、スマホのType-CからHDMIを取り出せるアダプタを購入しました。

スマホはちょっと古いXperia 1 IIですが、Xperiaは世代によってHDMI出力に非対応なのでご注意を。幸い最近のXperiaはHDMI出力可能となっています。

さらにL字アングルに変換するアダプタも購入。

これはスマホを車載のホルダーで使うときに便利。こちらは必要に応じて購入でよいかと思います。

この方法は、最近の車に多い交換できないタイプのナビでも応用可能ですね。今は専用ナビも大抵はHDMI入力を備えているので、これで救われます(笑

変換アダプタは相性があるので、スマホの種類によってはうまくHDMI 出力できない場合があるので、各自ご確認ください。

事前に自宅のディスプレイでHDMI出力できることは確認しているので、クルマでも問題なく接続できました。ミラーリングなので、スマホが縦だとミラーリング先も縦の画面に。さてちゃんとハイレゾ接続できているかな? ナビ側では確認できないため、Prime Music側のソフトで確認しましょう。

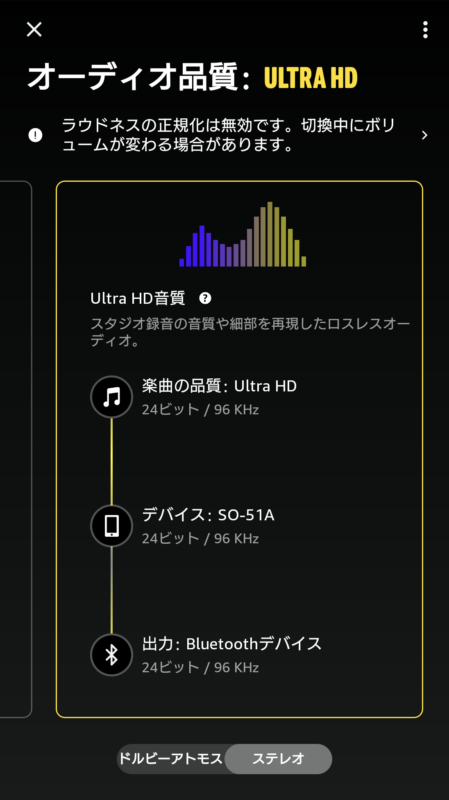

ん? 出力がBluetoothデバイス? Android上では確かにHDMIで出力していることになっています。

音も良いし、Bluetoothじゃないはず(そもそもナビ側もHDMI入力で再生できているし)、なんだか嫌なので、試しにスマホのBluetoothを切ってみると…

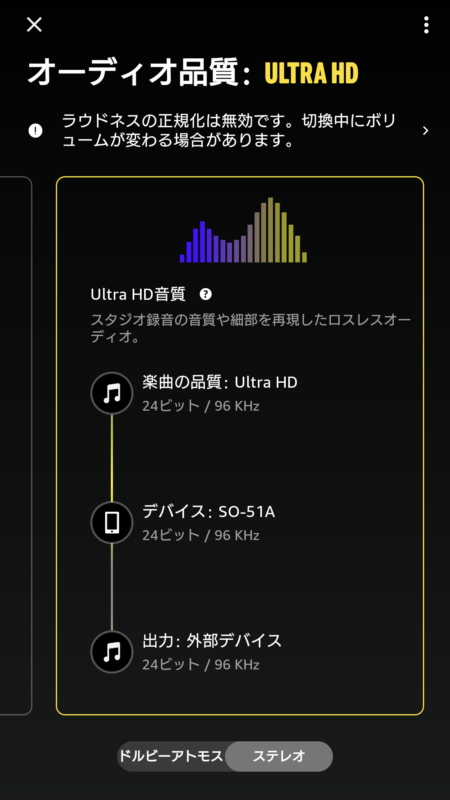

おー! 今度はちゃんと外部デバイス=サイバーナビとなりました。サイバーナビのHDMI入力、ちゃんと24bit 96kHzに対応していることが確認できました。

これでクルマで長時間移動のときも、子どもたちの好きな楽曲(自分では買ったことのない音源)をAmazon Prime Music HDでハイレゾ再生できるように。ただ、やっぱりSDカードなりUSBメモリなりにハイレゾ音源を入れて再生するほうが安定しているし便利なのは言うまでもないです。

それにしても宇多田ヒカルのSCIENCE FICTION、相変わらず音質は良いですね。作り込んでいますよ。昔から宇多田ヒカルの音源は音質が良いですね。ハイレゾ音源でなくても、CDでもこのマスタリングなら十分楽しめると思います。

3月の群馬流行で買ってきたお酒、まだまだ続きます。こちらは永井酒造、「水芭蕉」ブランドのお酒は関東圏のヤオコーでもよく売られていますが、昔からあるブランドは「谷川岳」です。

春酒、この時期限定の純米吟醸です。火入れなので常温保存可能。生酒ブームですが、本来日本酒は火入れして常温保存できるものが一般的なのです。

こちらもラベルにあるように、開栓後の時間経過で味わいの変化を楽しめる設計のようです。

冷蔵庫を占拠しなくても良いので、こちらは一升瓶で購入しました。さて変化はどんな感じだろうか?

注ぐと結構泡立ちが。でも発泡系ではないです。

上立ち香はラベルの通り、爽やかなマスカット系。常温で口に含むと…おお、奥行きのある味わいですね。決して重々しいわけでなく、むしろ軽快な甘みと酸味がありつつ、落ち着きがあります。フレッシュだけど、かといって華やかな味わいというより、端正な味わいなんですよね。

爽やかな、と単純に片付けられないのです。ここまでが開栓初日の印象。

2日目。常温保存です。確かに変化はありますね。個人的にはラベルにある甘みや米の旨みやふくらみとあるけど、ふくらみが増しました。なので相対的に甘みはやや後退したかのように感じますが、決して辛口になったわけではないですね。

いや面白い。これだから日本酒は面白いです。そして、火入れでも味わいの変化を楽しめる、これが最近のトレンドなのかな?

ぜひ皆さんも一升瓶で楽しんでみてください。

季節商品ゆえ、もう店頭在庫のみで通販では買えないようです。見つけたら買いですよっ!

だいぶ紹介が遅くなってしまいましたが、先日日曜日の練馬駐屯地の記念行事、この日の主目的は野外体験喫食に当選したので、家族でカレーを食べるというミッションです。

部隊紹介の展示を見ていたら12時20分! 後10分で終了してしまう! 急ぎ引換券をいただき、ギリギリカレーにありつけました。

この後は家族で展示や出店、ドーラン体験(コマンドーでおなじみのアレ)を楽しみました。

足湯も! 暖簾は各師団でオリジナルのデザインを採用しているそうです。

そして子どもたちがやりたいということで、衛生体験も。これがなかなか本格的でした。

まずは心肺蘇生とAED。このあたりは最近職場や学校でも体験する機会はありますが、手順を再確認。子どもたちにはダミーの心臓を押すのも一苦労でした。

そしてこのダミーは…一般にななかなかお目にかかれないでしょう。

恐らく爆弾で手足が吹き飛んだのを想定しているのでしょうね。止血体験を。

子どもたちが体験しているところは、広報さんの被写体にもなりました。どこかで使われるかもしれません(親承諾済み)。

それにしてもリアルなダミーですね。満身創痍です。普通ならもう助からないと思うレベルですよ。それでも止血して助かる可能性もあるんでしょう。

そしてもう時間ギリギリでしたが、どうしても子どもたちがやってみたいということで、撤収作業中でしたが特別に防毒マスクを出していただきました。

吸収缶2つのタイプなので、案外息はしやすいみたいです。

破過時間(吸収缶が毒ガスを吸収しきれなくなるまでの時間)はどのくらいか聞いてみると、12時間程度は使える、交換は片側づつ行えるので装着したまま継続して使用できるとのことでした。案外破過時間は長いんだなと思いました。

有機ガス用の吸収缶だと、大気中のガス濃度によりますが、概ね2時間程度なので。

結局記念行事の終了時間まで楽しんで帰りました。また来年も行きたいな。

土曜日の事前公開は招待者とネットの抽選で当選した人のみの入場でしたが、日曜日の本番は野外体験喫食に当選したので、家族で行ってきました。

子どもの習い事が午前にあったので、それが終わってから、11時半頃に入場。

ちょうどその時間帯に展示をやっていましたね。基本は前日の事前公開と同じですが、今回は既に多くの観客がいたので、写真撮影は二の次と思っていましたが、航空祭のように激混みではないので、人の間を後ろから望遠レンズで抜いて撮影できました。観客席からではなかったけど、前日と別アングルで見れて、これはこれで良かった。それに、前日を見ていれば、どんな動きをするかはわかりますしね。

どうせ遅い時間に行ったらまともに写真撮れないし、土曜日にいい絵が撮れたしね、と思いつつ、曇天だった土曜と違って日曜日は久しぶりの晴れだったので、望遠レンズも持って行きましたが、正解でした! やっぱり晴れていると良いですね。そしてこのアングルがむしろ客席より良いかも、と思ったり。

残念ながら、16式機動戦闘車の発砲炎はこの日は撮影ポジションの関係で撮れず。ここは前日の一般観客席から撮るのが良かったですね。招待者席はむしろ近すぎるのと太陽の方向から、写真撮影と考えると撮りづらいかもしれませんね。

この場所からは演習エリアから出た車両が戻っていく際に通過する道路沿いだったので、こんな隊員の笑顔の写真も撮れました。

自分が写っている!と思った自衛隊員の方はコメント欄で是非ご連絡ください。写真提供します。

来年行けたら、このポジションで撮りたいな、と思いました。もちろん演目によって変わるかもですけど。

こんなに桜をバックに撮れたので満足です。

そしてさすが本番、事前公開では来なかった来賓も多くいらっしゃいましたが…

都知事も来ていたんですね。

この日は各地で駐屯地の記念行事が開催されていたため、来賓もバラけると思っていましたが(ヒゲの隊長さんは別のところに行っていたみたいですし)。

さて、この日のメインは家族で野外体験喫食と屋台など祭りとして楽しむ、でした。

その話はまた。

6年ぶりに練馬駐屯地の記念行事(駐屯地祭)に行ってきました。今回、本日(2024年4月7日)の本番の前の事前公開の抽選に当選したので行ってきました。

事前公開なので混んでいなくて、ゆっくり堪能できました。雨がちな天気で心配でしたが、雨に降られることもなく、桜も良い感じに咲いていたので、桜とのコラボ写真も撮影できました。

まずは自衛官候補生の入隊式からスタート。

続いて東部方面隊の部隊紹介。

昔はこの手の紹介は装備品がただ走るだけでしたが、最近は紹介も工夫をこらしていて分かりやすかったです。

こちらは人質を取ったテロリストの制圧デモ。

この展示では、ほとんどの隊員はキャップや鉄帽を被っていないんですね。

ドローンを使用した93式近距離地対空誘導弾のデモ。こういうのも以前はなかったですね。93式登場当時、ドローンを攻撃する想定はなかったと思いますが、このような小さな目標も可視光/赤外画像誘導でしっかり補足できるようです。

ただ、この後展示されていた93式の隊員さん曰く「元々ヘリコプターなどの対航空機を想定している。あくまで個人的見解だが、このような安価なドローンに対して1発100万円以上するミサイルを発射するのは費用対効果としてどうなんだろうかと思うが、発射するしないは指揮官の判断」とのこと。実際には対空機関砲、あるいはECMなど電子的攻撃手段を用いるのが現実的な気はしますね。

最近も能登半島の震災、先日も台湾で震災がありましたが、以前はこういう展示なかったよなぁと思うのがこちら。

水を使わない移動トイレカー。自己完結性の高い組織である自衛隊は、この手の装備もあるんですね。

能登半島の地震では、道路自体が寸断され、この手の車両がすぐに入れなかったのは痛いですね。

こういう二輪を操る隊員は、プライベートでも好きな人は多そうですね。

そしてお待ちかね、87式偵察警戒車や16式機動戦闘車のデモ。

今回発砲炎(もちろん空砲ですよ)が撮れて満足です。ああ、もう生で見ることは叶わないと思うけど、以下のカメラで富士総合火力演習を撮りたかったな~。

そしてUH-1Jヘリ、近い! 鉄条網の素早い展開。残念ながら戦車は練馬駐屯地から撤収したそうですが、16式機動戦闘車はじめ、展示自体が迫真があり満足でした。

もう一般公開は恐らくやらない富士総合火力演習に変わり、全国各地のこうした駐屯地の記念行事が盛り上がってくれると良いですね。

さて本日はというと…、カレー食べにまた行ってきます(笑

群馬旅行で買ってきたお酒、土田酒造の2本目。限定生産で衣料品ブランドでおなじみ、UNITED ARROWSとのコラボ商品です。

土田酒造は様々なアプローチからお酒を作っている、群馬でも気鋭の酒造です。

ベースとなったTsuchida99は、毎年9月9日に発売するお酒で、米麹割合を99%と、ほぼ米麹で作るお酒です。通常のお酒は20%程度とのことですが、この酒は限界の99%で、1%米を残したのは、酒税法上、日本酒は米と米麹を使用しなければならないからだそうです。

さてこのTsuchida99は酵母は無添加の蔵付酵母で作られていますが、このUNITED ARROWSとのコラボ商品では6号酵母系の協会601号酵母を使用しているそうです。

一般に、酵母無添加の蔵付酵母で作る場合は、力強い味わいになることが多いのですが、新政のNo.6でお馴染みの6号酵母系を添加することで、同味わいが変化するか?

精米歩合は70%、アルコール度数は少し低めの14%。土田酒造のお酒は基本常温保存出来る火入れ品で、さらに開栓後も味わいの変化も楽しめます。

これは楽しみ!

常温で開栓。上立ち香は…ヨーグルトドリンクだ(笑)。酸味と甘味を感じます。

口に含むと…おおおお、カラメルの甘み、そしてその後酸味が来るのでヨーグルトのようでもあり、バナナのようでもある。かつ重さはなく軽快で飲みやすい。いや待てこりゃどんどん進んでしまうぞ。どちらかというと芳醇系なのに、スイスイと飲めてしまう。これが6号酵母の力なのか!

あまりに飲みやすく、初日にして半分飲んでしまった。飲みすぎた! こいつは…日本酒を普段飲まない人に、先入観なしに飲んで欲しいお酒でした。いや一升瓶で欲しいわ~。

ツチダさん、是非一升瓶でも出してください。これすぐなくなっちゃうよ~

今、自分の中でかなり使用頻度の高いレンズがNIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRです。この価格帯の望遠ズームとしてはよく写るし、使い勝手が良いです。

元々は航空機撮影で、手持ちのAF-S 600mm f/4Gでは取り回しが大変な撮影状況や、ズームが必要な状況のために購入しましたが、息子が始めたサッカーの試合での撮影にも重宝しています。

基本望遠レンズ好きなので、持ち出す頻度が多くなると、どうしても気になるのが傷です。

そんなに機材をラフに扱う方ではないけれど、どうしてもフィールドに持ち出す機会が多いと、うっかり傷つけてしまうこともありますね。

まだ発売から1年もたっていない、人気で在庫不足のレンズですから、大切に使いたいですしね。

ということで、カメラ始めて四半世紀以上たちましたが(すっかりおっさんになりましたw)、初めてラッピングしてみることに。

X(Twitter)のフォロワーさんで貼り付けている方がいて、気になっていたんですよね。

レンズコートという昔からある布状のレンズガードもあり、よく野鳥撮影する方は迷彩柄のものを使っていたりしますが、かさばりそうな感じで今まで買ったことがなく。

でもラップフィルムならさほどかさばらないし、色柄も豊富。価格も安価なので、傷が入ったら貼り替えればよい。

この手の商品はAmazonよりもチャイナのAliExpressのほうが豊富なんですよね。

あまり使いたくないAliExpressですが、支払いも直接カード払いではなくPayPal払いできるので、1 NIKKORレンズ用の絞り羽部品に続き、2回目の利用となりました。

商品はこちらです。

いろいろな絵柄がありますが、あまり目立たないいろを選択して注文。ところでAliExpressって見るたびに価格がコロコロ変わるので…、まあそんなに高価なものではないから良いけど、あの同じ日でも価格変動するの、何なんでしょうね?

注文から1週間ちょっとで届きました。チャイナから直送なので、通関で時間はかかるけど、今回は予定到着日より数日早く届きました。

いやゆるカッティングシートですね。こういう仕事が早いのはチャイナの良い点でしょうか。日本はすっかりこうした分野でも存在感がなくなりましたね。フィルム自体は3Mのラップフィルム2080を使用しており、これは最近カーラッピングフィルムでもおなじみのものでした。なので耐候性、耐久性も高く、貼りやすく、剥がした場合の糊の残りもない優れたフィルムです。

車に数年貼って剥がしたあとでも、糊が残らず塗装面は綺麗なままだそうで、カメラレンズのように外に常に出しっぱなしにするものではないものなら、より長く持ちそうですね。

望遠レンズなので、貼るシートの種類は多いですね。レンズ本体だけでなく、三脚座の部分のフィルムもあります。

ズームリングとコントロールリングにもフィルム貼り付け可能ですがこの部分だけは今回貼り付けしませんでした。

またレンズ先端はゴム縁を貼り付けているので、ここも貼り付けしませんでした。

3Mのラップフィルム2080、とても貼りやすいですね。適度に厚みがあるので、シワが寄りにくく、位置決めしやすいです。うすすぎるラップフィルムだと、静電気で意図しないところにくっついてしまったり、シワが寄り易かったり、貼り付けが難しのですが、このフィルムは素人にも貼りやすいと思います。

貼り付けの前に、レンズボディ表面はきれいにしておきましょう。

貼り付けにはトータルで2時間以上時間をかけましたが…

こんな感じで貼り付けできました。フィルムはある程度伸びるので、曲面にもしっかりフィットします。さすがカーラッピングフィルムで使われているだけありますね。

細かいことをいうと、少し厚みのあるフィルムなので、円筒形のレンズではフィルムが重なる部分で少し厚みが出てしまいます。

ですがしっかりフィットして貼り付けできて、気泡も入りにくく、全体としてはなかなか良い仕上がりになりました。

写真はありませんが、レンズ前後のキャップ用のフィルムも含まれています。

カメラボディ自体のフィルムもあるようですね。さすがにボディまでやると主張が強くなるのでやりませんが、気になる方は調べてみてくださいね。

ボディの保護に、あるいはドレスアップに、なかなか良く出来た商品でした。

先月の群馬スキー旅行で購入したお酒。今回は土田酒造です。

なにせ種類が多い上に、実験的なお酒もたくさん出しています。購入迷いますね。

土田酒造の方の説明では、ツチダの多くのお酒は「要冷蔵」と書かれているもの以外は常温保存、更に開栓後も常温保存で熟成させても、味わいの変化はあれど味が落ちないように設計しているとのこと。

ということで、安心してたくさん買ってきました(笑

ではまず1本目は・・・

シン・ツチダKです。このお酒の特徴は、”Tsuchida K”というお酒の作り方である、仕込み水の一部を日本酒で作る、いわゆる貴醸酒の作り方を”シン・ツチダ”という土田酒造の代表的なお酒に取り入れています。

Tsuchida Kが酵母を協会系901号で醸しているのに対して、このシン・ツチダKは、人為的に酵母を添加せず自然に存在する酵母、蔵付酵母を取り入れたシン・ツチダにおいて、更に仕込み水の一分に日本酒を使った貴醸酒版となります。

凝縮されたシン・ツチダと言っても良い「シン・ツチダK」精米歩合はなんと90%、ほぼ米を削らずに作った純米酒。アルコール度数は16.5度と平均的な数値です。

ラベルの左にあるように、常温帯が推奨されています。もちろん冷やしても温めても美味しいそうですが、常温で飲むことを基調としています。

冷蔵保管は一般家庭ではどうしてもスペースをとってしまうので、本来の昔ながらの日本酒、常温保管で飲めるというのは良いですね。

上立ち香は濃厚なカラメルの甘味を感じますね。口に含むと、おやおや、想像と結構違った! 貴醸酒は濃厚でとろっとした甘いお酒が多い中、もちろんこのお酒も一般的な日本酒よりは甘口なのですが、濃厚なのにスパッと引いていく。想像した貴醸酒より若干甘さには落ち着きがあります。

蔵付酵母で作る生酛造りのお酒は、強めの酸、力強い味わいになるお酒が多いのですが、良い意味で生酛っぽさはそこまでないですね。酸味も雑味もやや控えめ、甘みも平均と濃厚の中間くらいで、デザート酒と言われることが多い貴醸酒ながら、この酒は食中酒としてもいけますね。濃いめの味付けの食事によく合うと思います。

開栓しましたが、土田酒造の方の教えに従い(笑)、冷蔵庫に入れずに常温で保管し、味わいの変化も楽しみたいと思います。

生酛造りを主体とした土田酒造のお酒、どれも素晴らしいのですが、ぜひ一度土田酒造の蔵元売店にお立ち寄りください。そこでしか買えないお酒も結構あります。

でも遠くてムリ、という方は是非通販で。