GW休み中、十数年ぶりに行ってきた足尾銅山。変わった風景あり、変わらぬ風景ありで、デジタルの写真はブログで紹介済ですが、デジタルだけでなくフィルムでも撮影しています。

撮影日は天気予報が雨のち曇り、であればISO感度400が良いかなと持って行ったRollei RETRO 400S、ただ結果的に曇りでも時々晴れ間も出る天候で、Nikon Photomic FTNの高速側シャッタースピード1/1000を多用することも多かったです。

日中撮影は、ISO100で十分だと改めて思った次第。

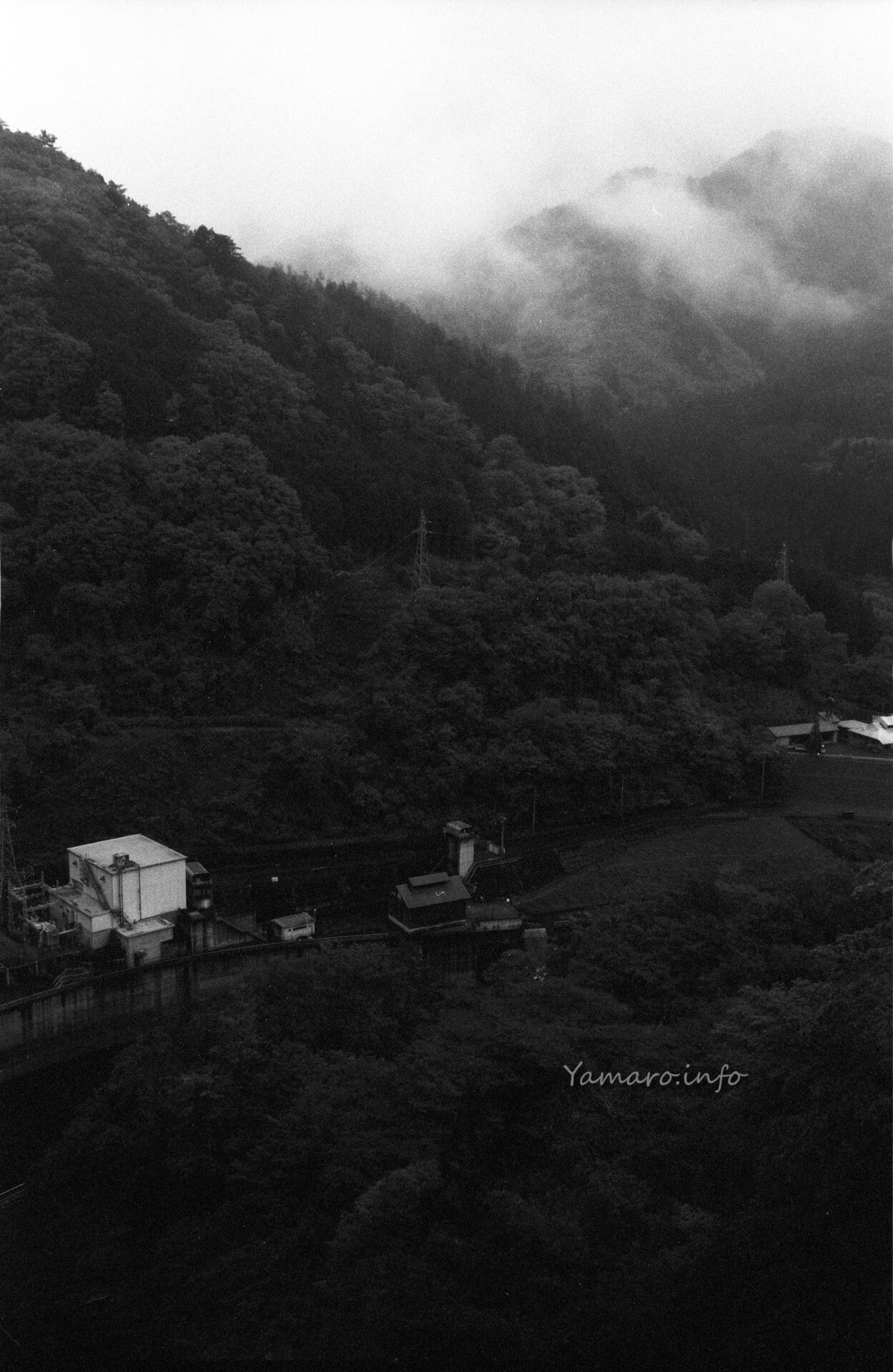

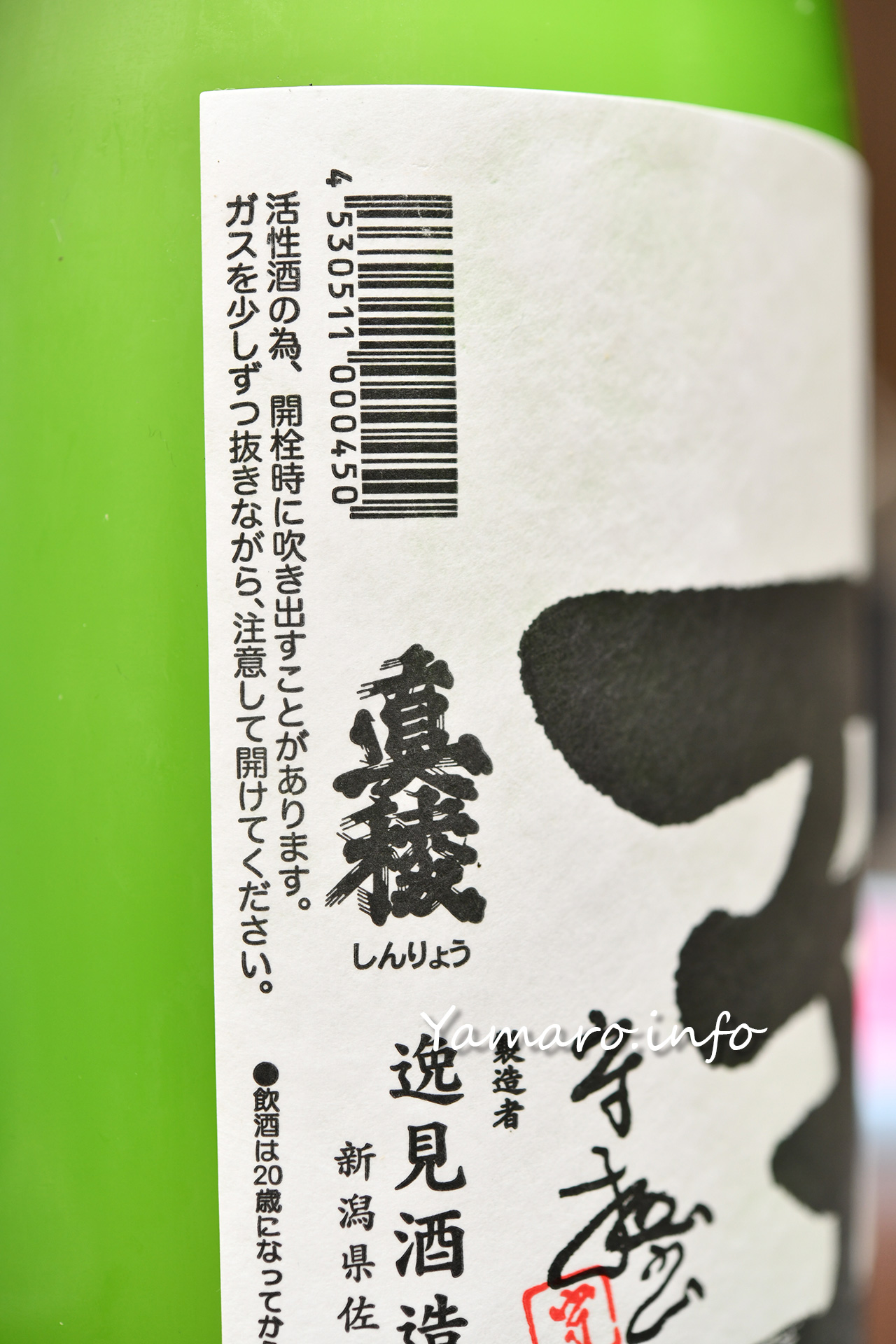

↑シックナーとその周辺から

とは言え、今回スキャンしてみて、このフィルム、気に入りました。まずスキャンしやすいです。ベースフィルムが透明なのもありますね。

コントラストの出方もよいし、適度な粒状感も良い塩梅です。

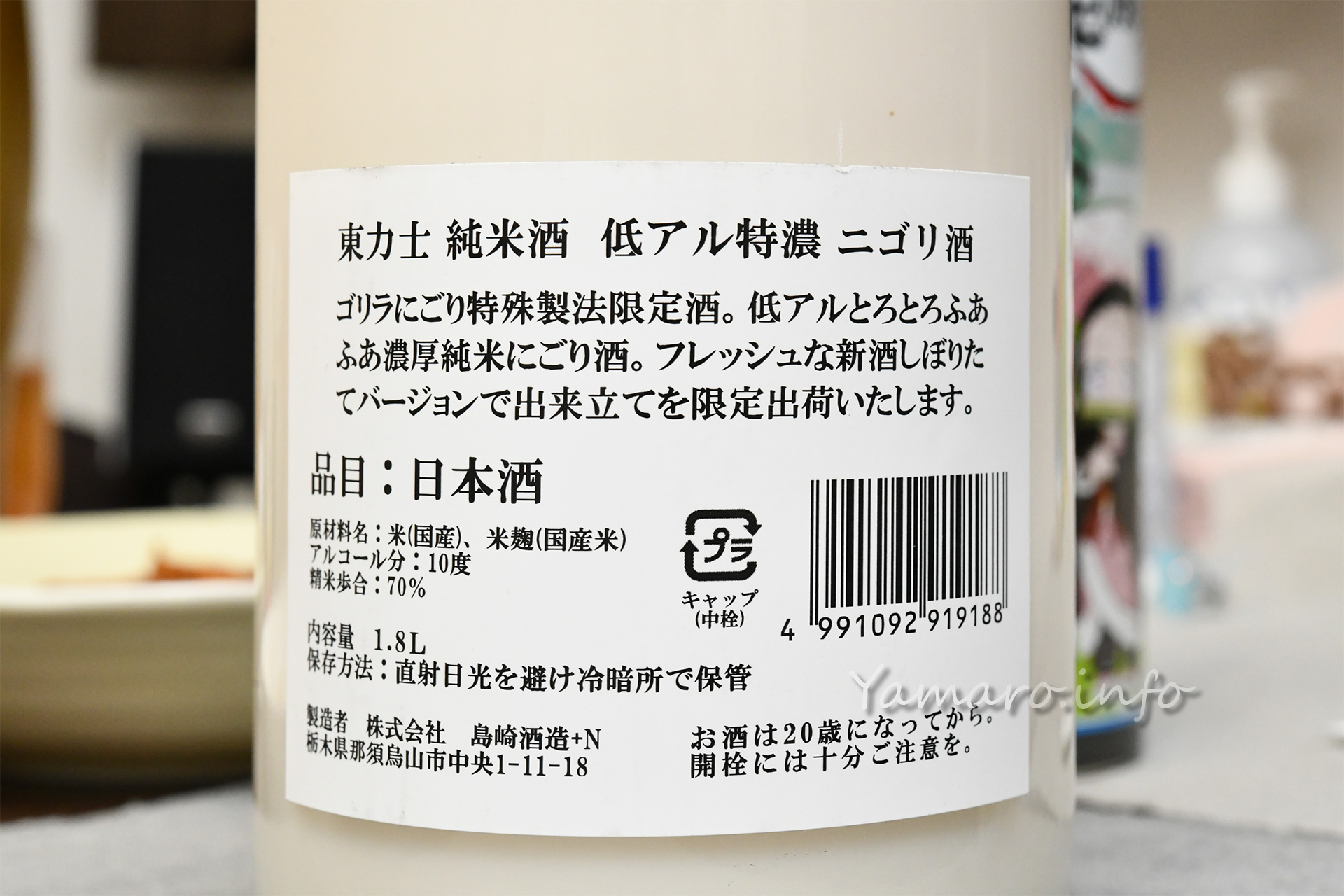

RolleiはRollei 35シリーズで有名なドイツのカメラメーカーでしたが、現在は写真用アクセサリを中心に販売しているようです。ただ、自社製造というよりはOEMで供給されたものが多いようです。

このRollei RETRO 400Sも、製造国はベルギーなので、製造しているのはAGFA-Gevaert(アグファ・ゲバルト)と言われています。AGFAも元々ドイツのフィルムメーカーでしたが、ベルギーのGevaertと合併し、現在本社はベルギーとなっています。

ドイツの写真関連のメーカー事情は複雑で、それこそ倒産や合併等を経て現在の形となっていますね。

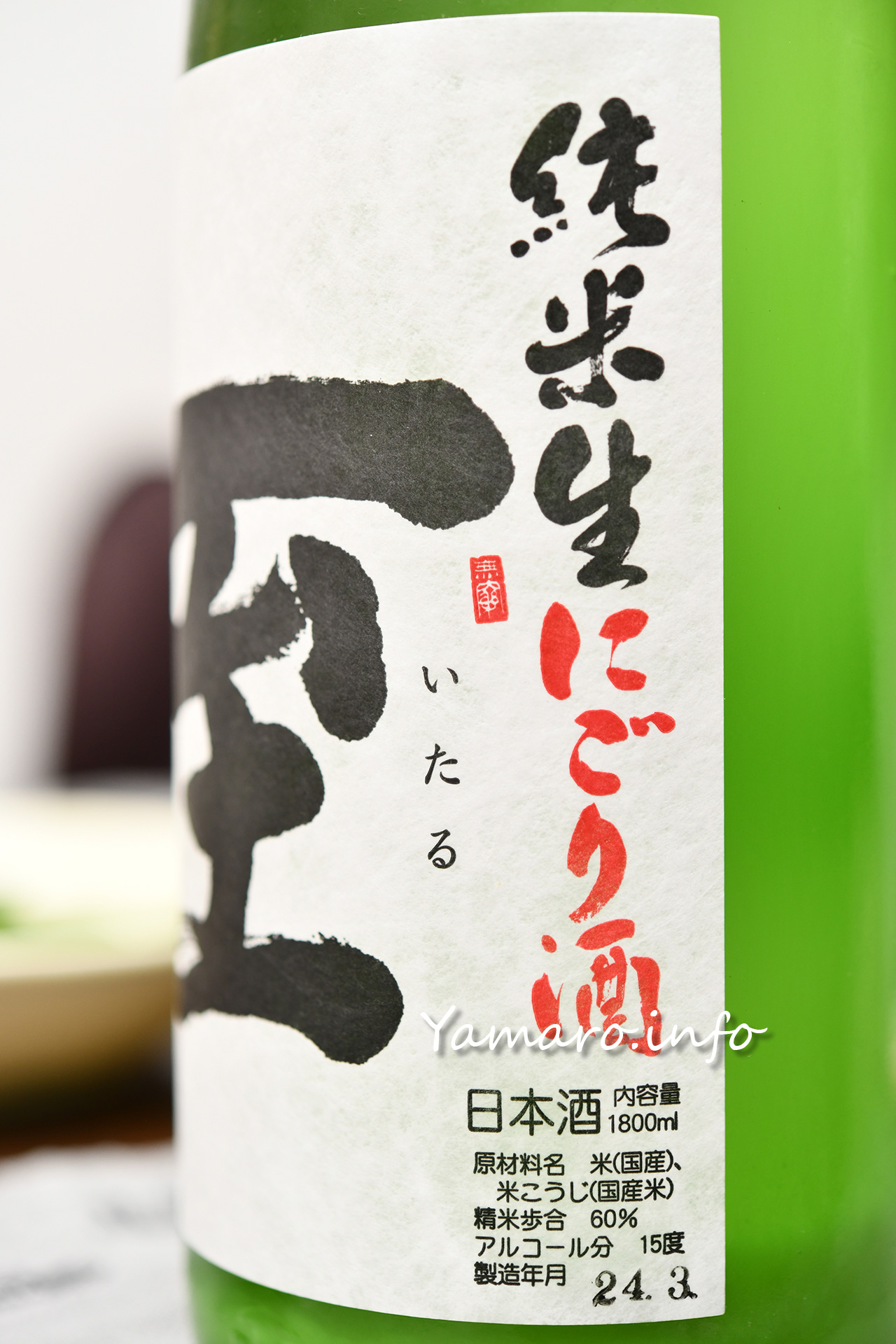

↑通洞変電所から

RETROを謳うだけあり、FujifilmやKodakのモノクロフィルムよりも粒状感は少し多め、コントラストの出方もやや古めかしさは感じます。

このフィルムは、近赤外光の750nmの波長までの分光感度を持っているため、赤外線フィルタ装着による赤外写真にも対応するようです。

KodakのモノクロフィルムであるT-MAX 400では、630nmを境に急激に分光感度が低下するため、確かにRETRO 400Sのほうが赤外写真には向いているフィルムでしょうね。

今回は特別フィルタは装着せずに撮影していますが、このフィルムの独特のコントラストは、この近赤外線の感度が高い事によるものかもしれませんね。

↑足尾駅の展示車両

フィルムって今時のデジタルの写真よりずっと解像度は低いですが、逆にこの情報量の少なさと適度な粒状感が、写真として良い場合もあるかもな、と今回Nikon Z 8と一緒に撮影していて思いました。

現代は写真でも動画でも、選択肢としての情報量がまずもって30年前とは桁違いに多いですし、その1つ1つの写真や動画にしても解像度も高いため、あらゆる面での情報量が多すぎるのかもしれません。

レトロに写る色調のフィルムや古いコンパクトデジカメがもてはやされているのも、そんなのが理由かもしれませんね。

デジタルで撮った写真と合わせてご覧ください。同時に撮ったとは思えないくらい時代が違って見えますね。

そして今回の撮影で、水銀電池の互換電池を使ったフォトミックファインダーの露出計も問題ないことがわかって一安心。安心して露出系任せで撮影できますね。

今回はレンズはNikkor-S Auto 35mm F2.8の1本だけ。やっぱり35mmが一番好きだというのも再認識した1日でした。