久々に買ったなぁ、群馬の流輝(るか)。

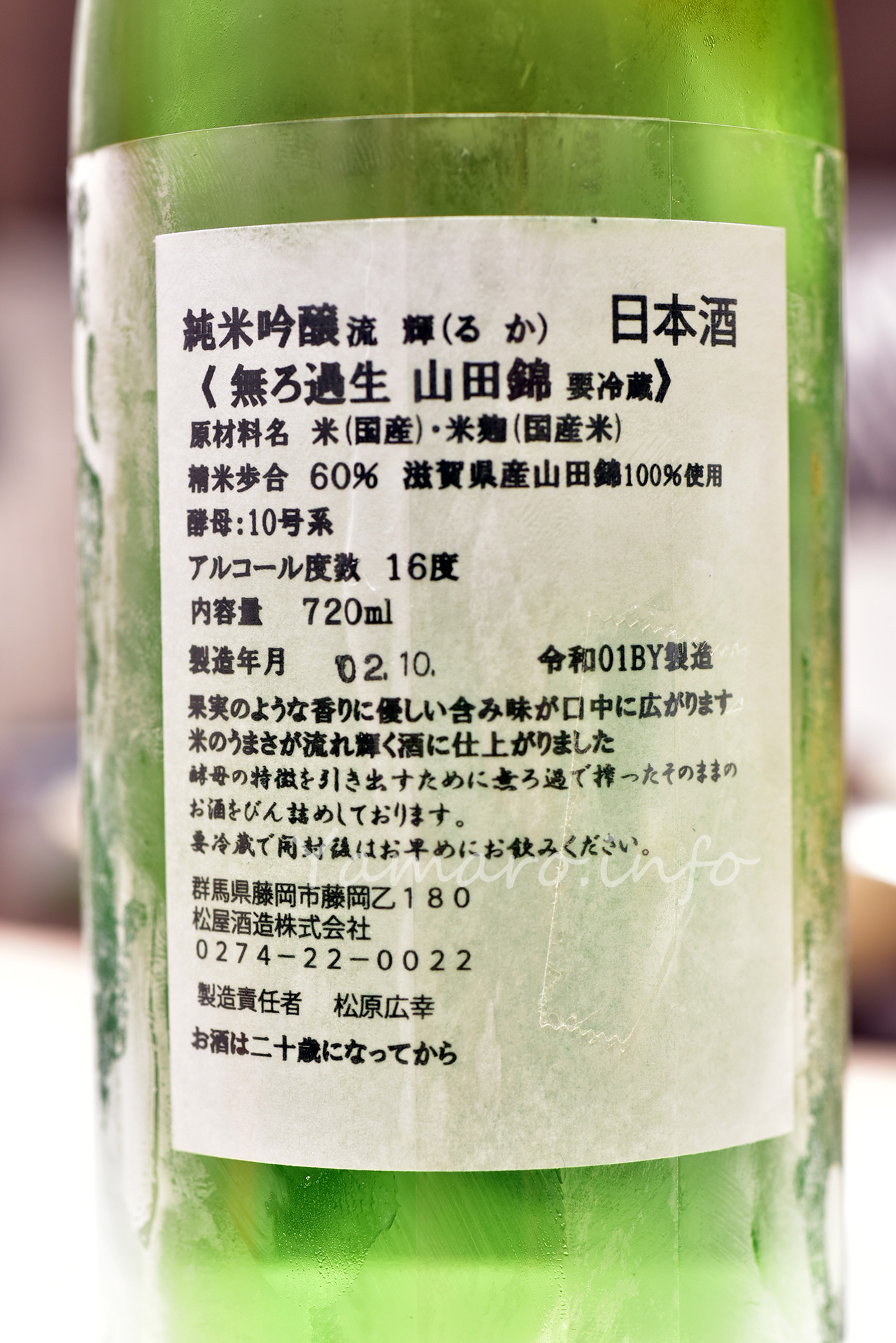

ただし、諸事情により、いつも買っている一升瓶ではなく、四合瓶(720mL)としました。実はもう1本予定外のが酒屋にありまして、それも買いましたので、一升瓶は諦めました。

流輝はハズレがないので、一升瓶で全然問題ないのですけどね。

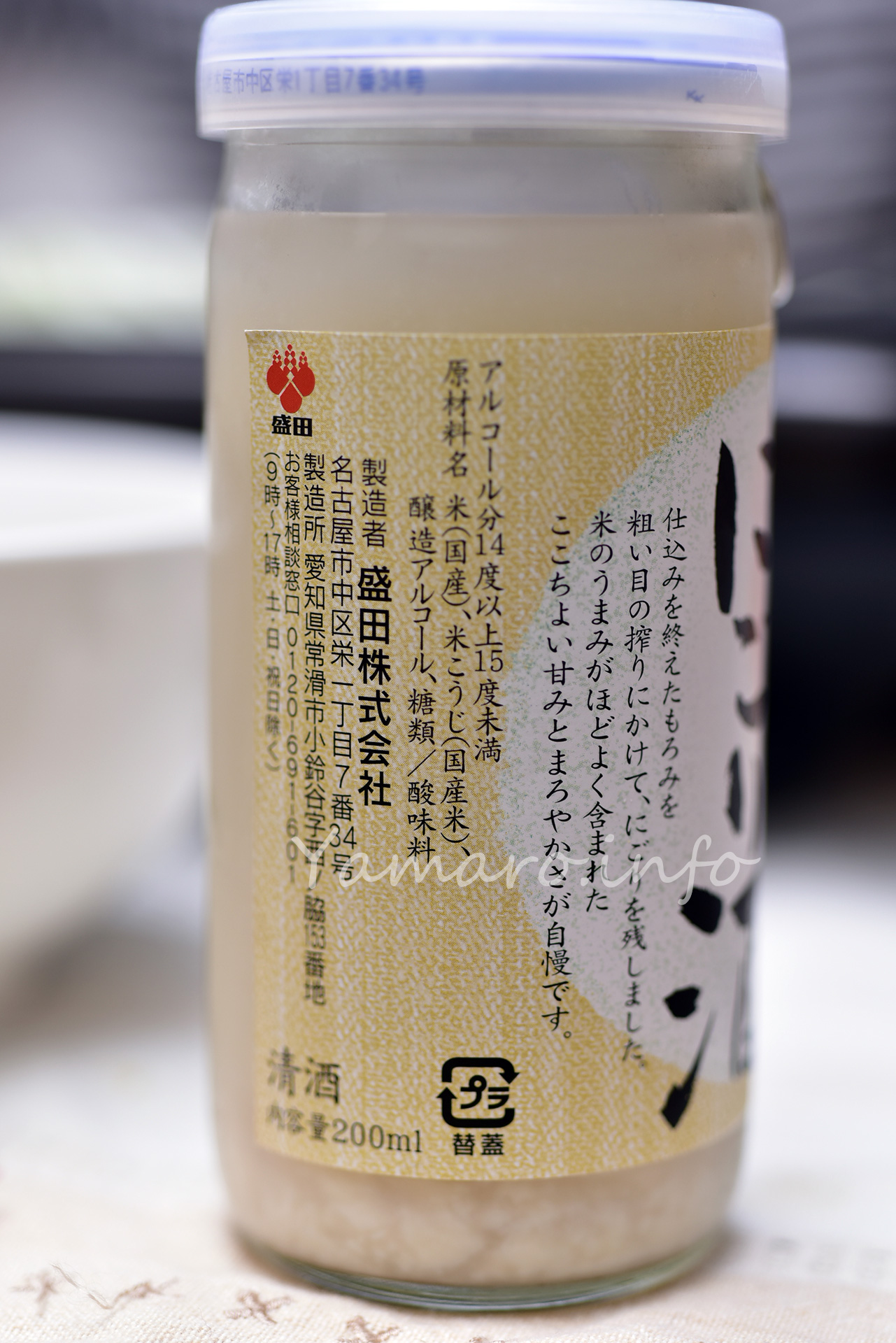

というわけで、定番の赤文字ラベルの純米吟醸無ろ過生、これまた定番の酒米である山田錦を精米歩合60%で使用。

協会10号酵母、吟醸香が高いと言われていますが。、まさにこれが流輝の特徴を引き出していますね。

流輝らしく、まず香りが良い。吟醸香が素晴らしくきれいに香ります。香り高い日本酒です。

そして口に含めば、押し付けがましくない豊かな果実のような甘みが広がり、これまた押し付けがましくない酸味とともにスーッと引いていく。高い次元でバランスが取れたお酒です。そして、純米吟醸酒としては、決してお値段も高くないんです。コスパが良いですね。

山田錦の良さを最大限に生かしている感じです。

冷やした状態でも味の主張はしっかりありますし、温度が上がってもそのバランスは崩れることなく、より豊かになっていく印象。

これはやっぱり一升瓶で楽しみたい、すぐ無くなってしまいますから。

ところで、このコスパの高い流輝を製造する松屋酒造ですが、HPには當選ブランドのお酒しか掲載されていません。これが昔から売っているブランドのようです。写真3人しか居ない小さな酒蔵とのことで、HPの更新もままならない感じでしょうか。酒屋やブログなどで、ルデに流輝は人気のブランドになりつつありますから、あえて自らは発信しないのかもしれませんね。

この記事に、現在の流輝の誕生について書かれています。やはり、酒蔵を存続し、人気のブランドを作るには、相当な苦労があるようですね。

普段取材お断りの小さな酒蔵のエピソード、なかなか面白いですね。

これからも応援したい酒蔵です。

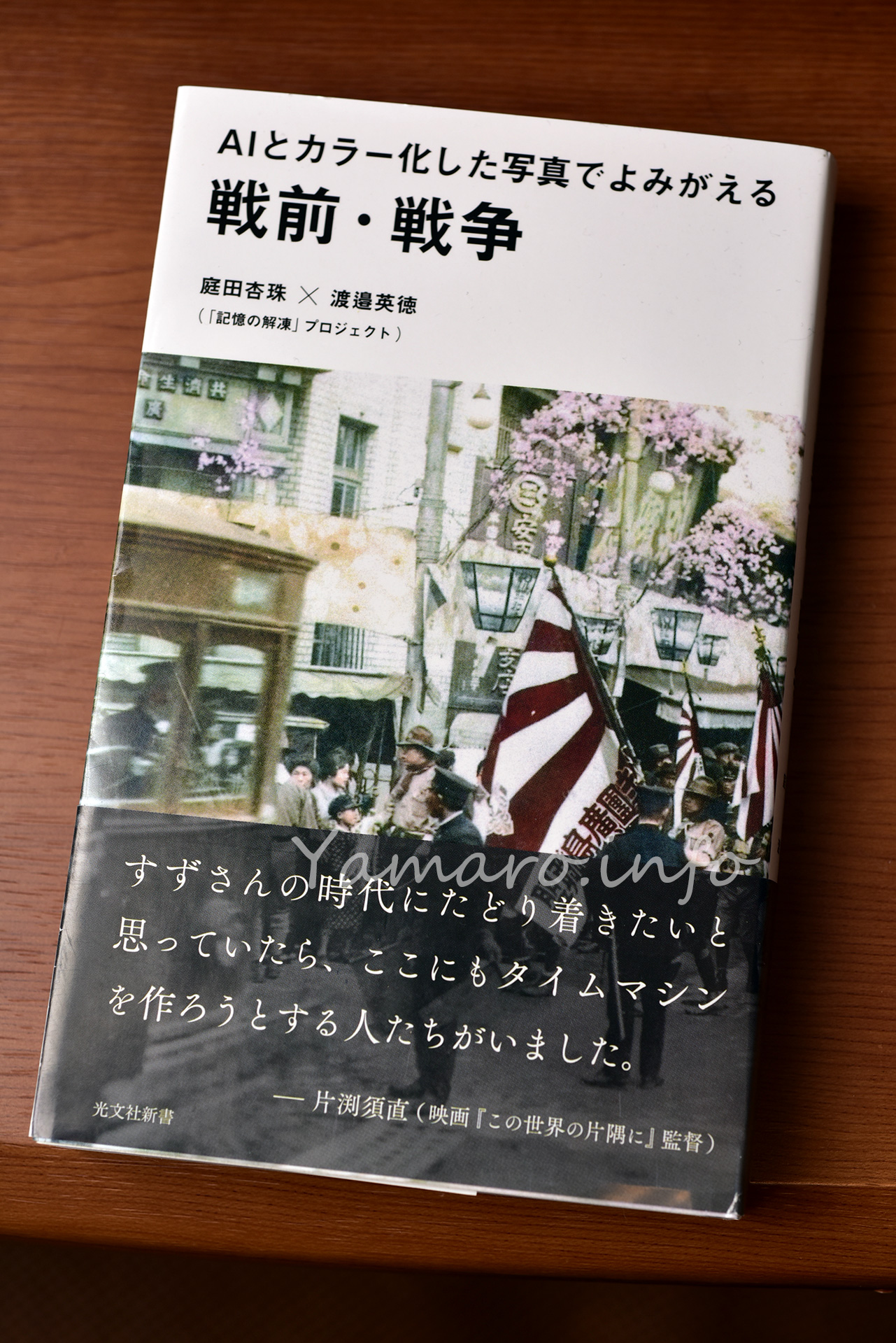

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/197926c1.252f857d.197926c2.5d415b42/?me_id=1213310&item_id=20065746&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4817%2F9784334044817.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)