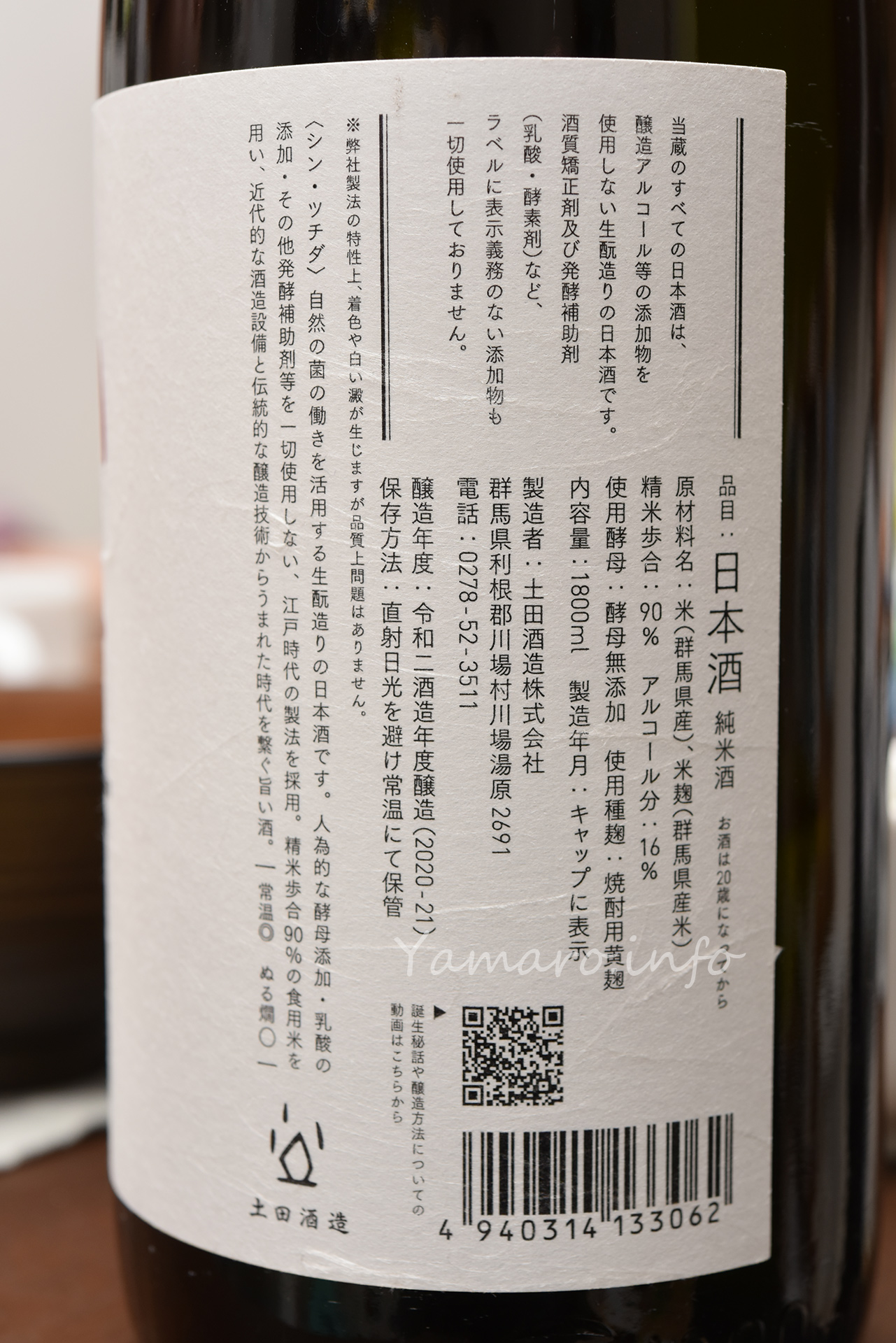

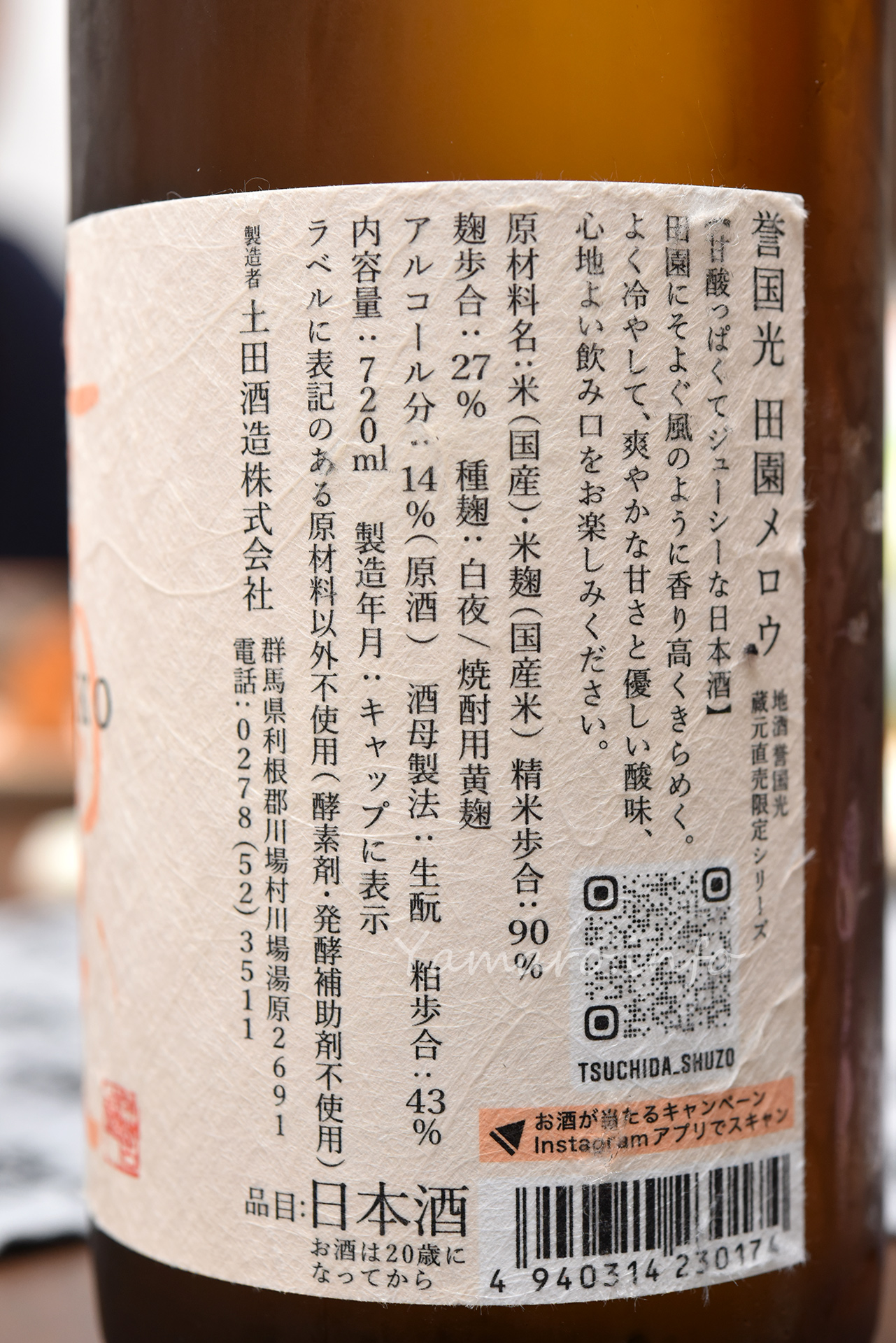

前回、群馬県旅行で、土田酒造の直売所で買った「シン・ツチダ」は、飲み比べセットの1本で、300mlという小さな瓶だったので、あっという間になくなりましたが、今回はお取り寄せで一升瓶で購入しました。

一升瓶なら変化も楽しめるぜ!

例によって生酛造り、天然の蔵付き酵母と乳酸菌で作られたお酒です。

火入れ酒ですから、常温保管できるのも良いです。

自然の菌の働きを活用して造るシン・ツチダは、常温保管を推奨しております。

環境の変化にとても強く、開栓前、開栓後、劣化することなく味が進化していきます。

購入後もお酒を育てて頂ける、伸びしろのある酒です。

https://cart.homare.biz/i/S0047

前回は飲みきりサイズだったので、一升瓶なら育てられますね。

初日は、生酛造りらしい酸味と程よい甘み、膨らみのある旨味、これは前回と同じです。では、3日経過するとどうなるか?

味に深みが増しました。酸味と甘味が少し落ち着き、どっしりとした安定感のある味に。割と芳醇なのに、キレが良く、後味も良いです。

米の旨味と膨らみが抜群に良いです。少し濃い味の食事とよく会います。

冷蔵庫がなかった昔は、酒は常温か燗で呑むものでした。いつしか、技術が発達し、要冷蔵のフレッシュな生酒も流通するようになりましたが、やはり安定感のあるのは火入れしたお酒ですね。

なのに、味は少しづつ変化するのが、シン・ツチダの持ち味。それが良い方向に向かうのが、このお酒の最大の特徴かな?

更に育ててみたいですが、何日持つかな(量的に

精米歩合90%のほぼ洗米した程度のお米で作るお酒は、雑味もありつつ、その雑味を生かした酒造りがされています。ツチダは削らないお米のお酒が本当に旨いものばかりです。今後も目が離せない酒蔵ですね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c0447d7.1a4770ed.1c0447d8.d43f6a2a/?me_id=1253726&item_id=10002557&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fnikondirect%2Fproduct%2Fimg%2Fpsp00690_01_m.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)