コロナウイルス感染も、新たな株が出現するなど変異しつつも、だんだんと弱毒化していく流れになるのでしょうか?

日本国内では、重症感染者の増加も見られないことから、だんだんと自粛緩和の動きが出てきていますね。

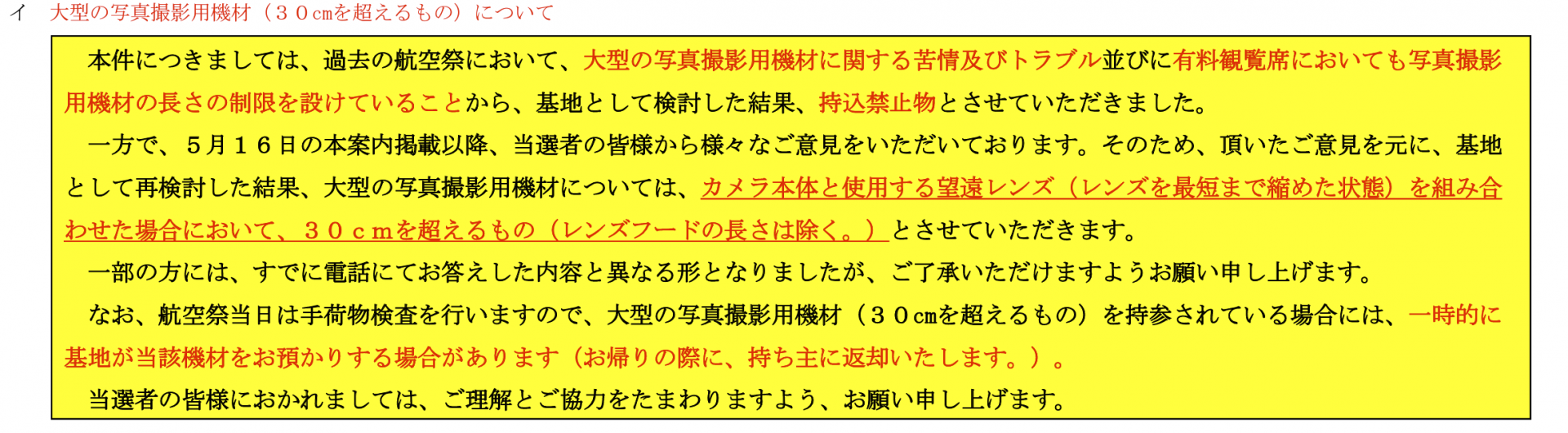

その1つが、自衛隊関連のイベントで、本日(5月28日)開催の陸上自衛隊富士総合火力は一般客を入れずに開催される一方で、航空自衛隊の航空祭については、今年より再開されています。

既に静浜基地で先日航空祭が行われましたが、こちらは事前予約なしでの入場可能で、カメラについても特に制限はなかったようです。

6月5日に実施予定の防府航空祭2022については、事前応募による人数制限を設けた他、有料観客席22席を設けているようです。

この有料観客席以外の一般応募による入場者については、カメラのサイズの規制が初めて設けられ、航空ファンの間で話題となりました。

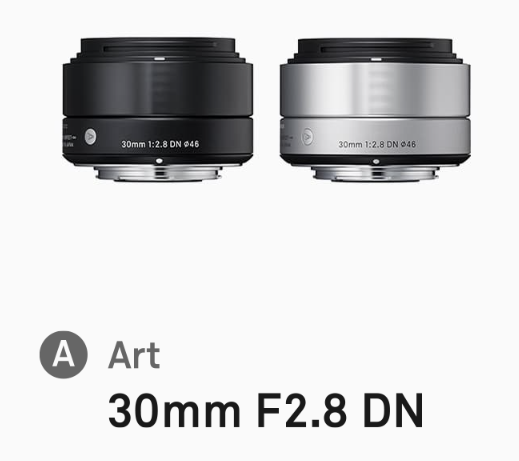

この中に書かれているように、持ち込み可能なカメラとレンズの合計長さが30cm以内(レンズフードを除く)、とされているようです。(有料観客席は70cm以内なので、ほぼ問題ないでしょう)

過去に大型カメラ・レンズ持ち込みによるトラブルがあったようですが、これについては、主催者側が決めたことなので、ここではあえて意見や議論することはしません。

この件については色々な意見を目にしますが、事を荒立てるほど注目され、より撮影条件が厳しくなってしまいます。我々は撮らせてもらっている、撮らせてもらっているという立場を忘れてはなりません。

実際のところ、どのレンズなら制限内なの?

ではカメラとレンズ、合わせて30cm以内とは、どういった組み合わせになるのか? ここでは航空祭で想定できる組合せで30cm以内に収まるか否か考察してみました。

Nikon D850+ AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRは34cmだったのでアウト!

Nikon D850+ AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRは34cmだったのでアウト!

上の写真は、Nikon D850+ AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRですが、これで概ね34cmでしたので、アウトとなります。

マウント面からボディ背面までの厚みを測ってみました。

Nikon D850は64.9mm(おおよそ6.5cm)

Nikon D850は64.9mm(おおよそ6.5cm)

以外にもミーレスのNikon Z 9のほうがファインダの出っ張りのせいで厚く、66.4mm(おおよそ6.7cm)

ノギスでマウント面からボディ背面までの距離を測ってみた

以外にもミーレスのNikon Z 9のほうがファインダの出っ張りのせいで厚く、66.4mm(おおよそ6.7cm)

ノギスでマウント面からボディ背面までの距離を測ってみた

実際には、どこで測るかは、大雑把になると思いますので、あくまで参考程度にみて、1,2cmの誤差は見ておいてよいでしょう。

また、ボディの種類で全体の厚みも変わってきます。

このD850とAF-S 200-500mmを基準として、アウトかセーフか確認してみました。

なお、私がNikonユーザーのため、フルサイズ機のボディやレンズはNikonまたはサードのFマウントレンズでの考察となりますが、ボディの厚みなどは他のメーカーも大差はないと考えます。

●完全アウト(レンズ単体で30cm越え)

400mm f/2.8

500mm f/4

600mm f/4

800mm f/5.6

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR

●ギリギリアウト(レンズ単体で30cm未満だがボディを加算するとアウト)

AF-S NIKKOR 200-500mm f5.6/E ED VR ※参考全長:267.5mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)

300mm f/2.8

SIGMA 150-600mm DG OS HSM | Sports

SIGMA 150-600mm DG OS HMS | Contemporary

Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2

RF600mm F11 IS STM

●ギリギリセーフ?アウト?(ボディの厚みに依存しそう)

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR 参考全長:237mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

●セーフ

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary

Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

おまけでCanonのRFレンズも一部抜粋してみました。

これを見ると、400mmまでのズームレンズであれば、カメラ込みで30cm以内に収まります。

D850の場合は、実測したAF-S 200-500mm装着時から逆算すると、レンズ全長が227mm以下であれば、30cm以内に収まる計算になります。

例外として、CanonのRF-100-500mmは、開放f値を抑えた結果、この手の望遠ズームレンズでは、長さもコンパクトになっています。

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6Eについては、D850では多分アウト、ボディによってはギリギリ収まりそうな気もしますが、判断が分かれそうです。

600mmを越えるレンズはどのレンズもアウト(ミラーレンズなら大丈夫?)、そのほか300mm~500mmでも明るいレンズはNGです。

航空祭では、600mmまでは少なくとも欲しいと思っていますが、フルサイズではテレコンバーターと組み合わせないと難しいですね。

テレコンを装着すれば、レンズ全長は長くなりますから、この辺りはグレーゾーンでしょうか。

ズームレンズは最短の場合での計測ということなので、実際の撮影ではズーミングで全長が伸びるレンズが多いですからね。

APS-C機であれば、400mmレンズは、フルサイズ機の600mm相当の画角となるため、概ね400mmまでのズームレンズで問題なさそうです。

マイクロフォーサーズであれば、100-400mmの望遠ズームでも余裕ですね。ただ、マイクロフォーサーズは、望遠レンズのラインナップは限られるのがネックです。

マナーを守って楽しく撮影を

そもそも、こうしたレンズの制限が設けられたきっかけが、過去にあったトラブルということですから、レンズと人との接触によるトラブルが多かったのでしょう。

全ての観客がカメラを使うわけではないですし、本来航空祭は、地域住民への感謝や将来の自衛官候補を増やすための広報活動の一環ですから、アマチュアカメラマンもそれを踏まえた上での撮影を心がけるべきですね。

ということで、私もわりと真剣に、航空祭のためにNIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sは考えなくてはならないかも、と思うようになりましたが、実際のところ、この規制がほかの航空祭に及ぶかは未知数です。そもそも抽選入場制が広がると、行けるかどうかも怪しいですしね。

まあ、その時はその時で、考えて行動したいですね。