飛行展示が大幅に縮小されたためか、観客数も近年の自衛隊イベントに比べると、比較的少なかったですね。おかげでゆっくり展示機を見ることが出来ました。

ヘリコプターフェスティバルなので、館山航空基地所属機以外に、県警、消防庁や陸空自衛隊ヘリの展示もありました。

お久しぶり!OH-1

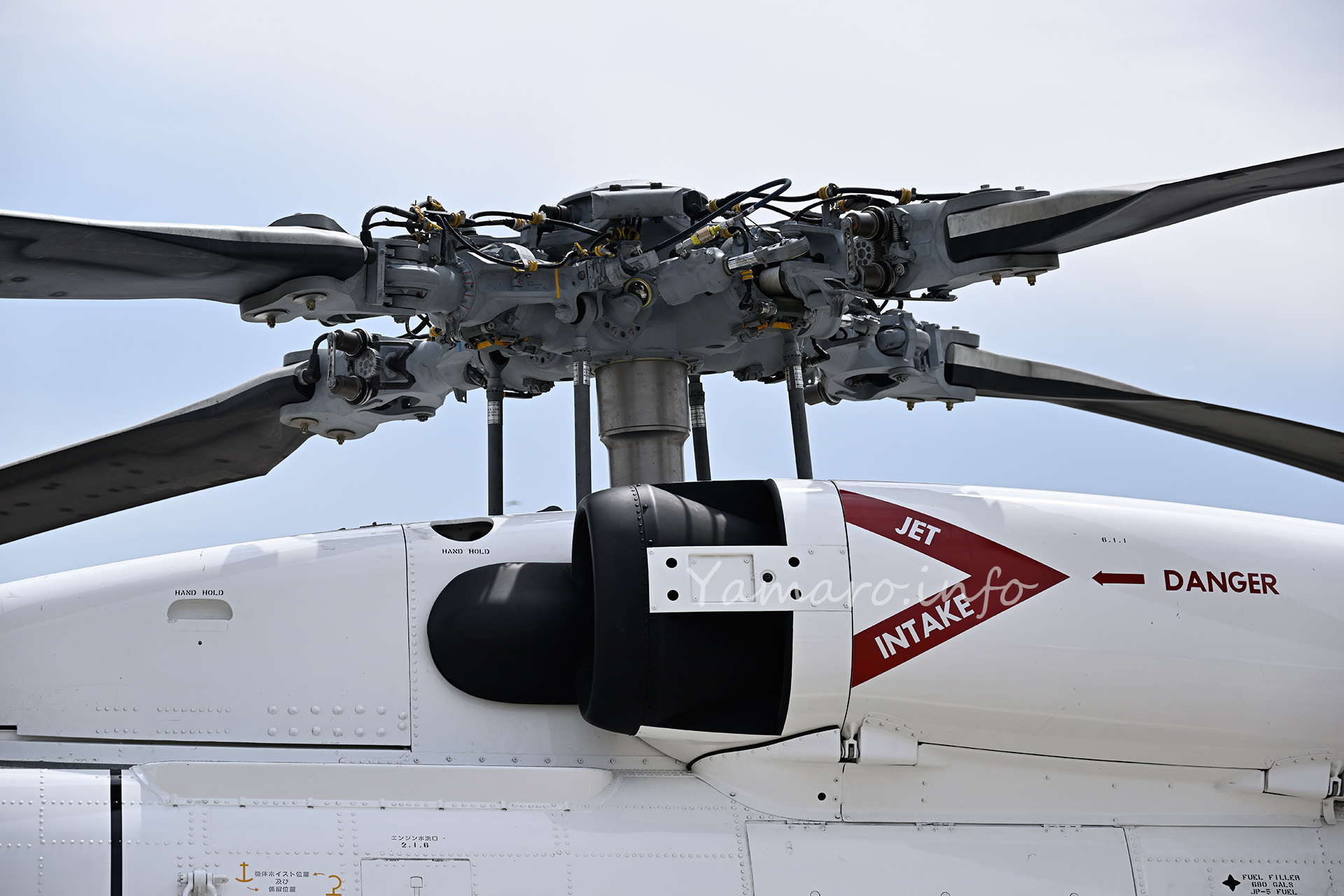

久しぶりに見ることが出来たOH-1。国産偵察ヘリですが、2015年の事故でエンジンに不具合が見つかり、長期間飛行停止していました。

2019年に飛行再開となりましたが、エンジンの対策部品の調達が遅れていることから、現時点で飛べる機体はまだ少ないようで、そのうちの1機であることから、貴重な飛べるOH-1ということになります。

現時点においては、偵察システムも古くなってきていますが、特に改良の話は聞こえてきません。そもそも飛べる機体が少ない上に、攻撃ヘリも退役が進んでいて、陸上自衛隊のヘリ部隊は冷遇されている感じがしますね。

要人輸送ヘリEC-225LPスーパーピューマⅡ

固定翼機はアメリカ製が多い中、日本は官民問わず、何気にヨーロッパのヘリは多いですね。陸上自衛隊では唯一のヨーロッパ製の機体、EC-225LPです。

木更津駐屯地の特別輸送ヘリコプター隊所属機で、以前木更津駐屯地見学で見せていただきましたが、今回は初めて格納庫内ではなく外で見ることが出来ました。

といっても要人輸送機は機密度が高いので、中は窓越しにしか見えませんが、内装は要人輸送機だけあって豪華です。

これから減勢する汎用輸送ヘリUH-1J

立川駐屯地から来たそうです。汎用ヘリとして、全国の陸上自衛隊駐屯地に配備されている機体です。傑作ヘリUH-1の国内改良型で、富士重工製です。後継の改良型UH-2の部隊配備が2021年より開始されているため、この機体も90年代の初期生産機から退役が始まったものの、数は以前多く、まだしばらく主力ヘリでしょう。

計器類がアナログメーターで、近くにいた隊員さん曰く「もっとも自動化が進んでいないヘリです」という古い機体です。この写真の機体は2005年製のようで、UH-1Jでは若い方の機体(最終生産は2007年)ですが、それでも17年経過しているため、後継機の開発が遅すぎた気がしますが、とにかくもう10年くらいは飛ぶのでしょうね。

続く…

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1934bd1b.2e569fee.1934bd1c.0115c6c3/?me_id=1217830&item_id=10754049&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Femedama%2Fcabinet%2F54%2F2142592886254_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)