今年の7月31日に販売を開始した、とても若いやまね酒造 のどぶろく。

8月、Facebookでこんな書き込みを見まして。

コロナ禍で緊急事態宣言中のご時世、飲食店での酒類提供停止で、どこの酒造も苦しい状況にあると聞きます。せっかく作った酒も、売れなければ廃棄される運命にあります。特に、火入れしない生酒や、日持ちしないどぶろく、取り巻く環境は難しいものがあります。買って応援せねばと。

Twitterもフォローしましたが、ぜひ買いに行きたい! ということで、通販や取り扱い酒店もありますが、実際に行って買ってみようと思いました。仕込の違いによる飲み比べもしたい!

飯能市であれば、車で行ける距離です。ということで行ってきました。

やまね酒造どぶろく醸造酒 元コンビニだったと思われる場所でした。

掲載時点のストリートビューは2015年、この時点でコンビニの営業はしておらず、一番古い2011年時点でも営業していませんでした。長いこと使われていなかった店舗が、どぶろく醸造所として蘇りました。

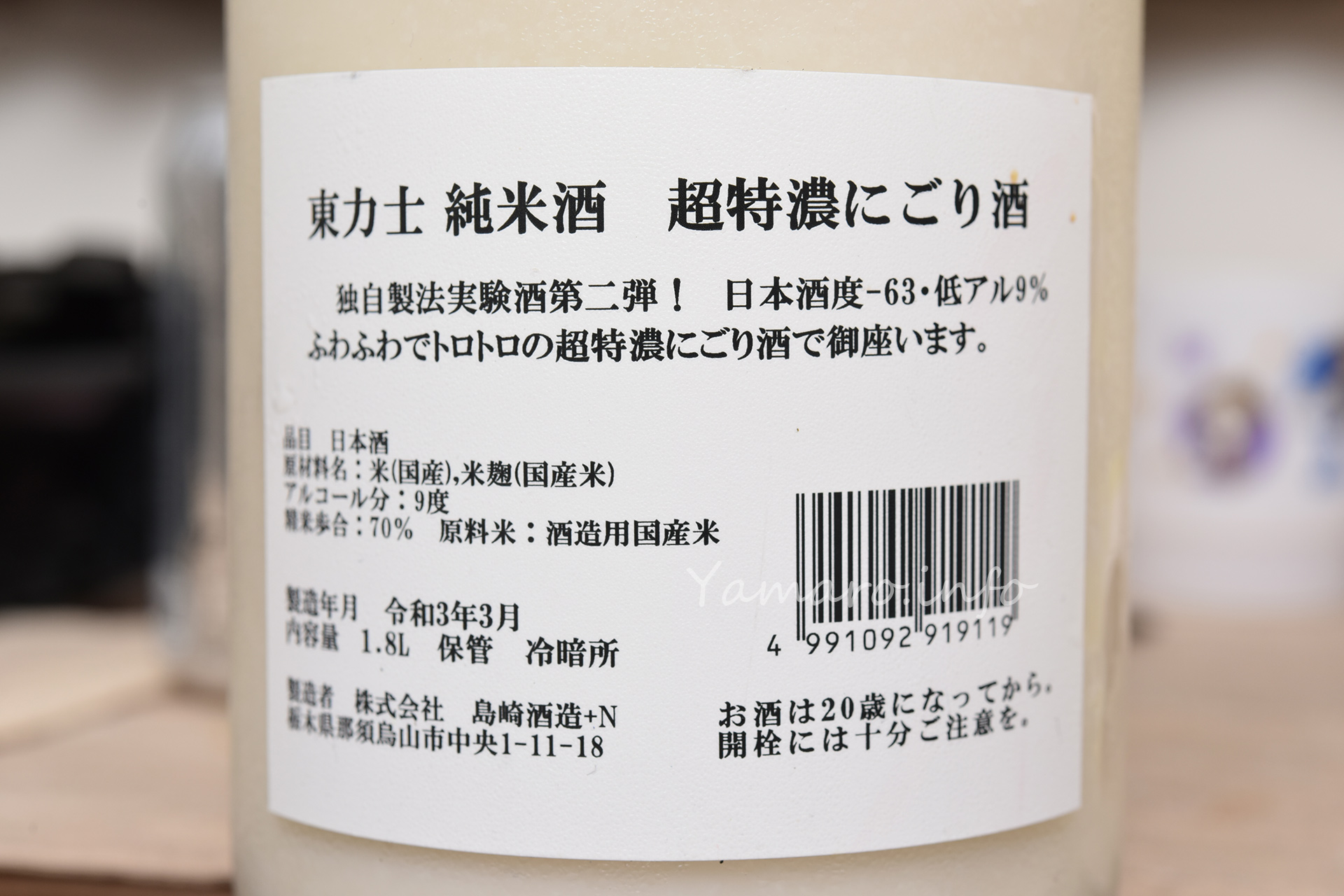

この日はパウチに入った冷凍どぶろく2種類(酒米に彩のかがやき・彩のきずなの2種類)「氷やまねのどぶろく飲み比べセット」 と、瓶での販売でした。結局どちらも買いました(笑通販でも対応 しています。というのも、通常のどぶろくは賞味期限が一週間なのと、常に発酵し続けていてガスが出るため、蓋に穴があるので、配送が難しい。なので冷凍なのだそうです。シャーベット状にして飲む(食べる?)のも良さそうです。

まずは瓶のどぶろく(仕込6号)から

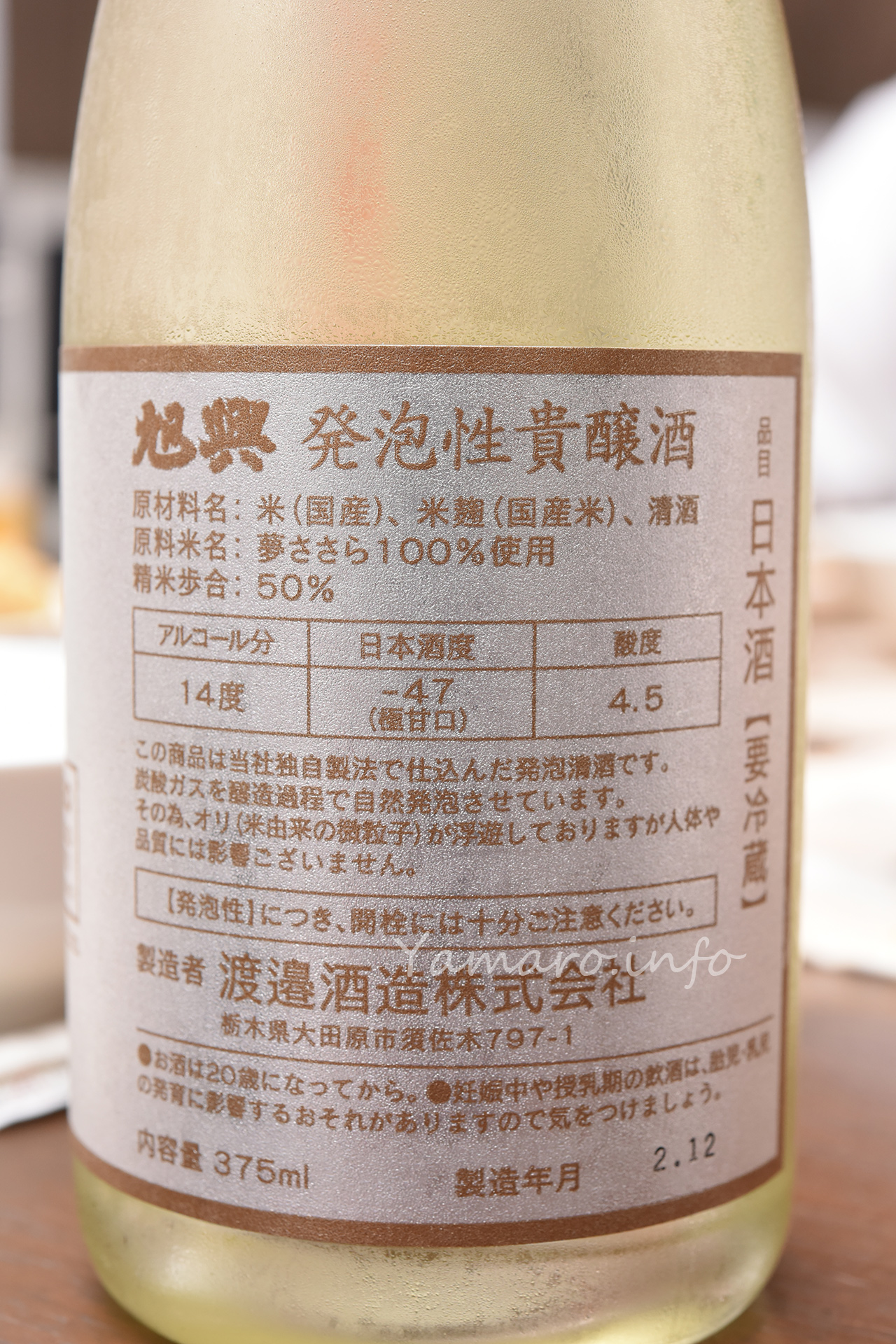

今回開けるのは、仕込6号のどぶろくの瓶です。

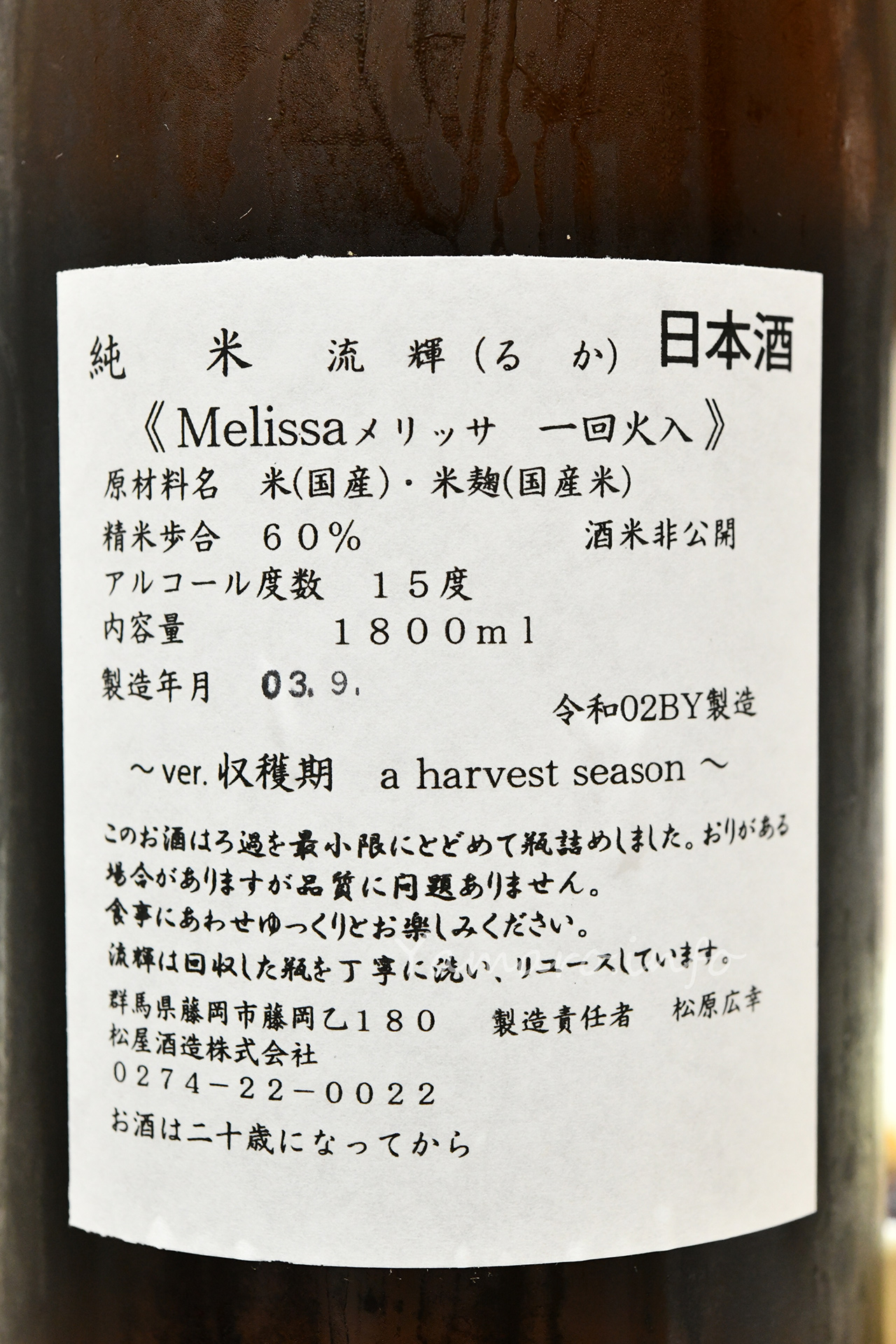

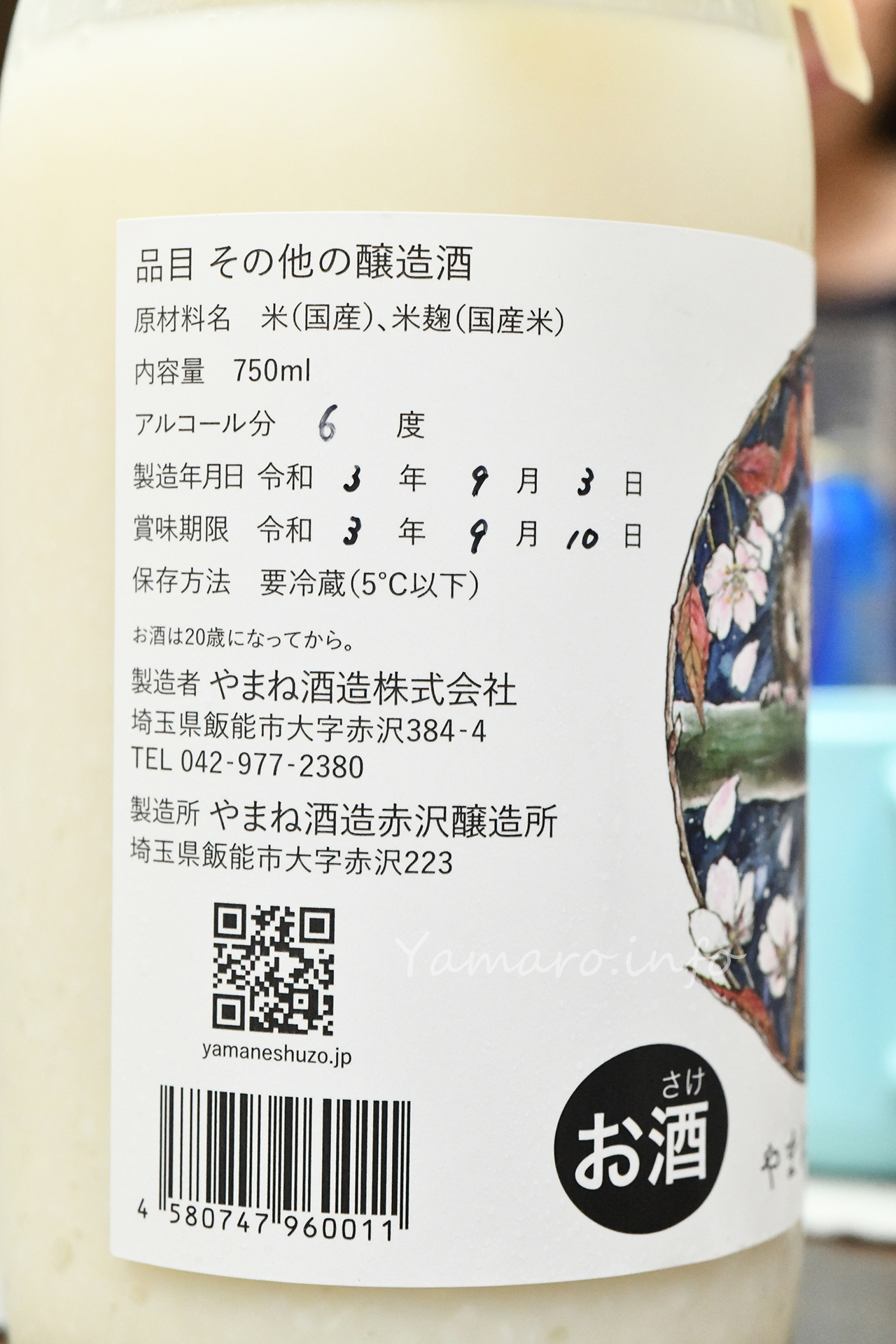

【やまね酒造】やまねのどぶろく(仕込6号)

仕込6号は、それまで使っていた「彩のかがやき」ではなく、「彩のきずな」を使用したそうです。

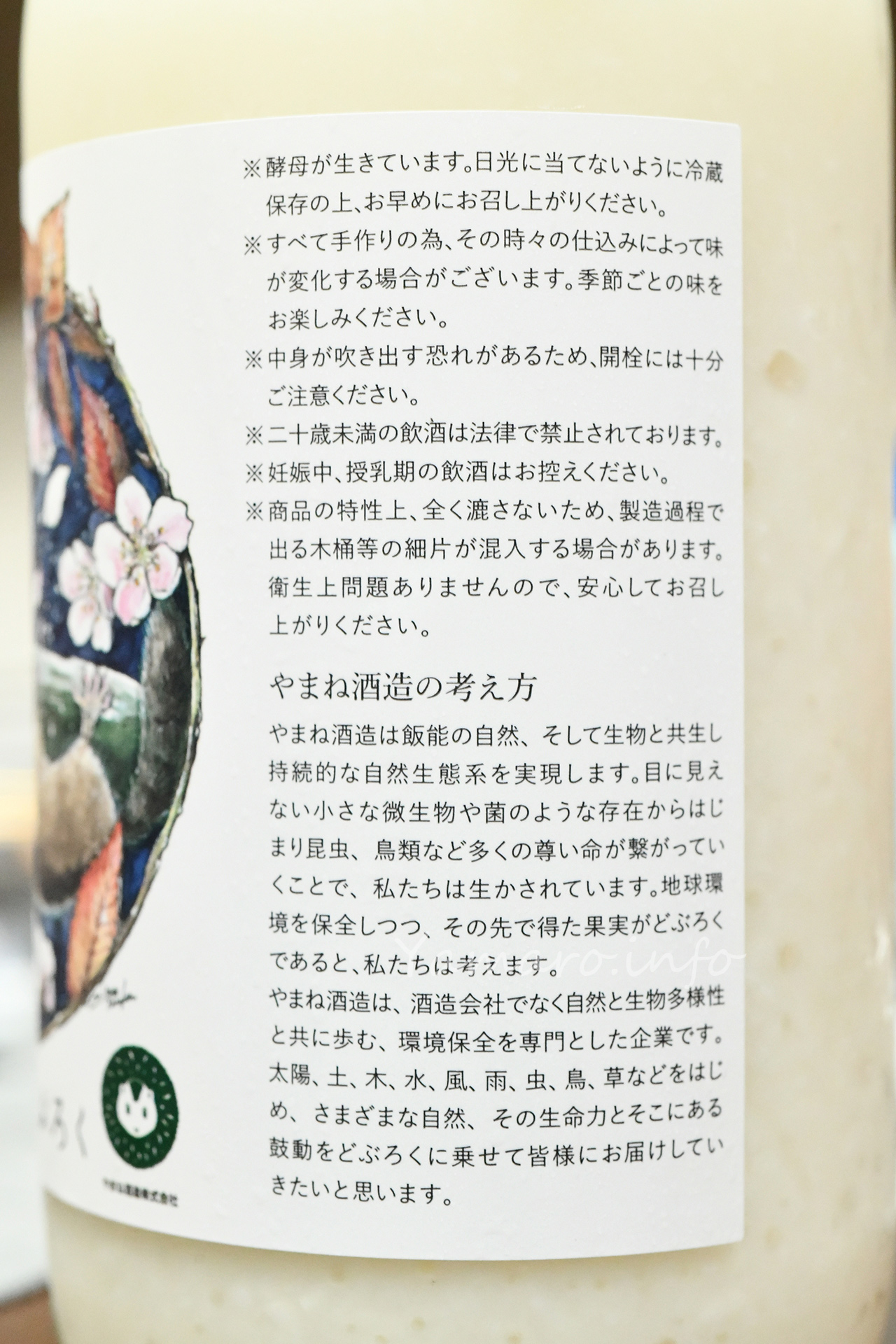

【やまね酒造】やまねのどぶろく(仕込6号) こだわりを感じさせますね。見ての通り、アルコール度数が6度と飲みやすいように抑えられています。賞味期限が一週間なのも、天然にこだわった製法だからでしょうね。「やまね」 は、飯能市に生息している天然記念物だそうです。

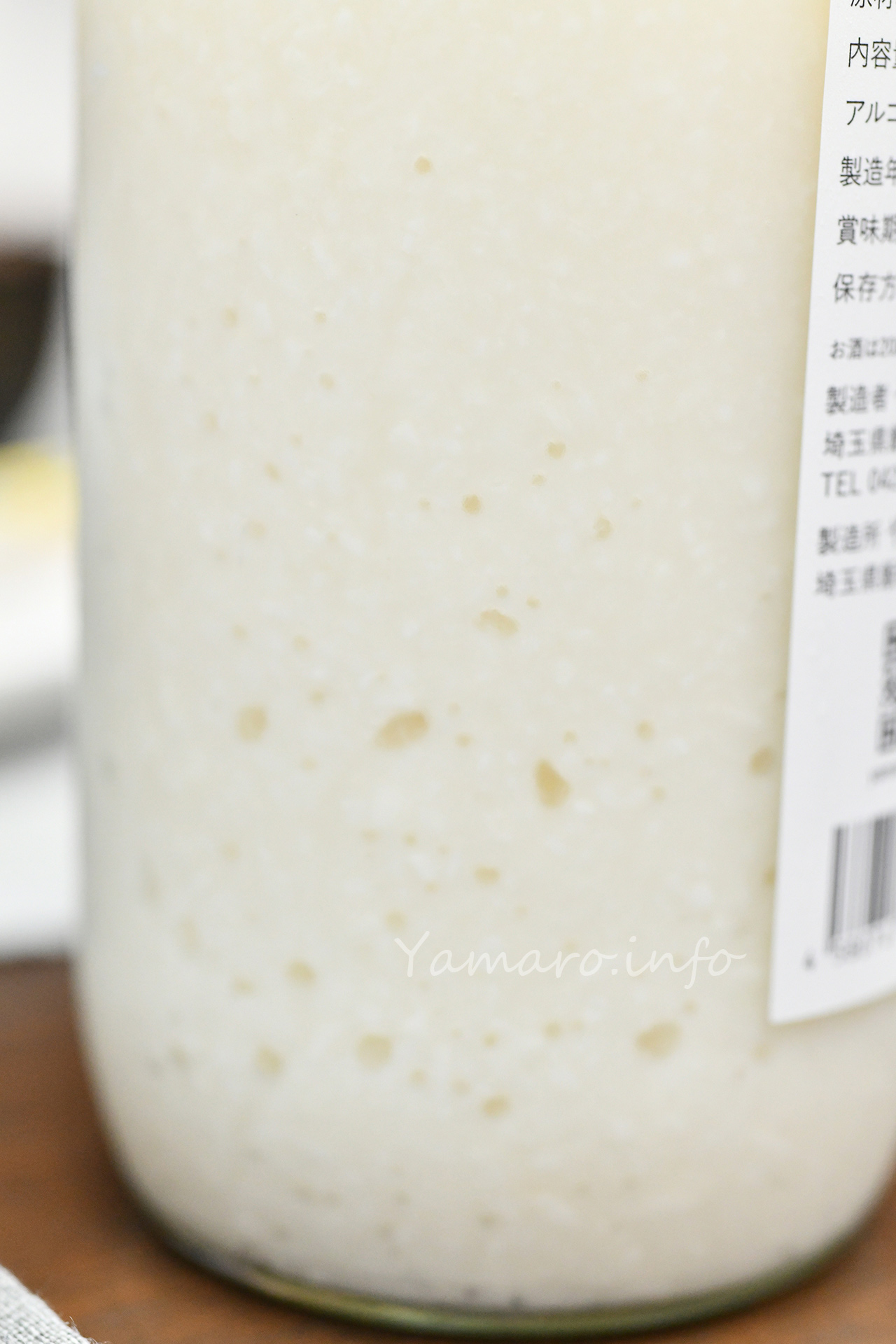

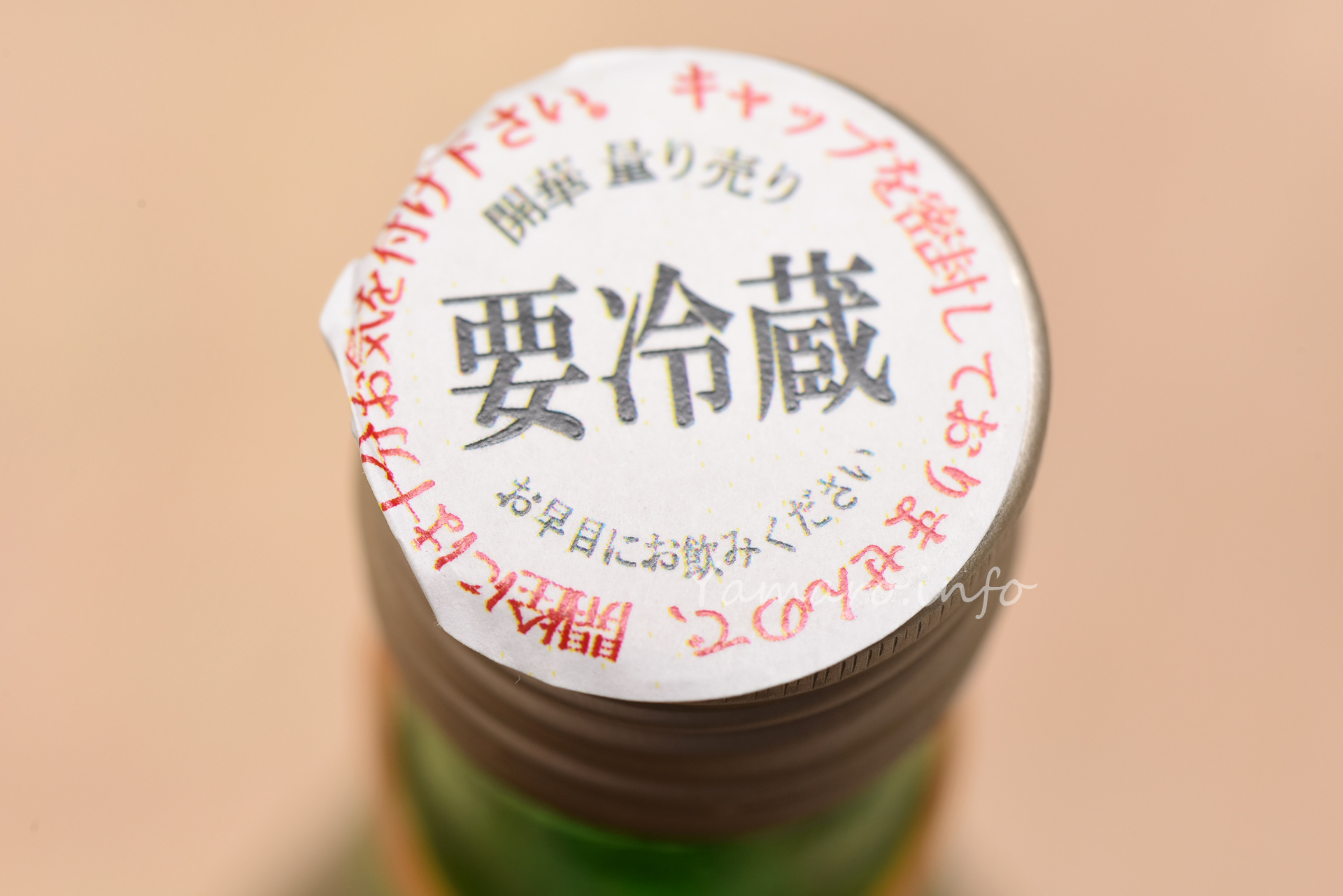

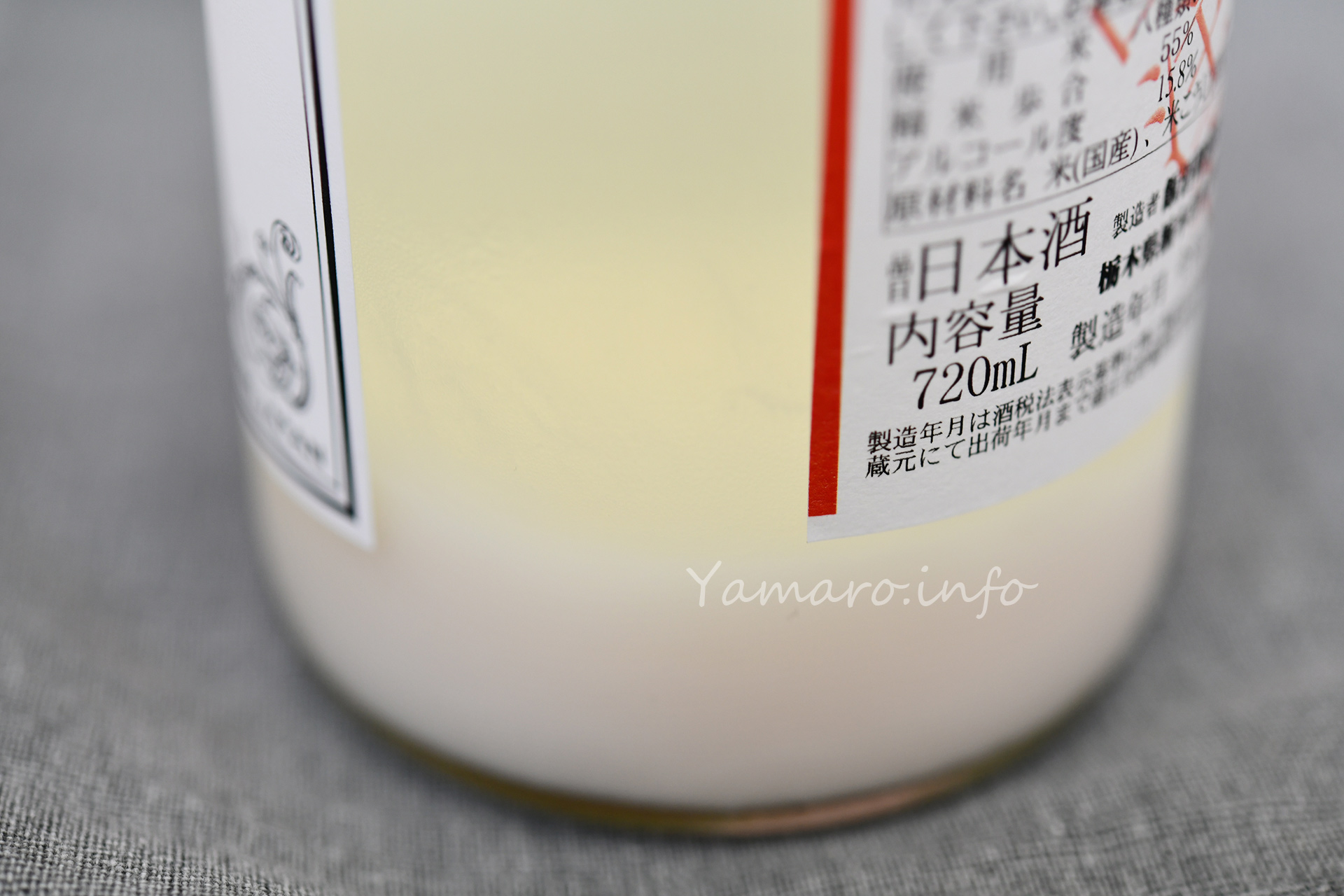

牛乳瓶の蓋と同じ? 中央に穴が空いています 見るからに米の密度が高そうなどぶろく 【やまね酒造】やまねのどぶろく(仕込6号) では注いでみましょう。

どぶろくらしい白濁をいただきます まず上澄みを飲んでみると、プチプチと発酵し続けてガスが出ているので、若々しさもありますが、酸味は結構強め。個人的に酸味があるのは大好きです。そして、木桶の香りが心地よいです。

蓋の穴を指で塞いでゆっくり撹拌、今度は混ぜて飲んでみます。

賞味期限一週間のうちに、どれだけ味が変化するかも楽しみですね。でも1日で半分空いちゃいましたw