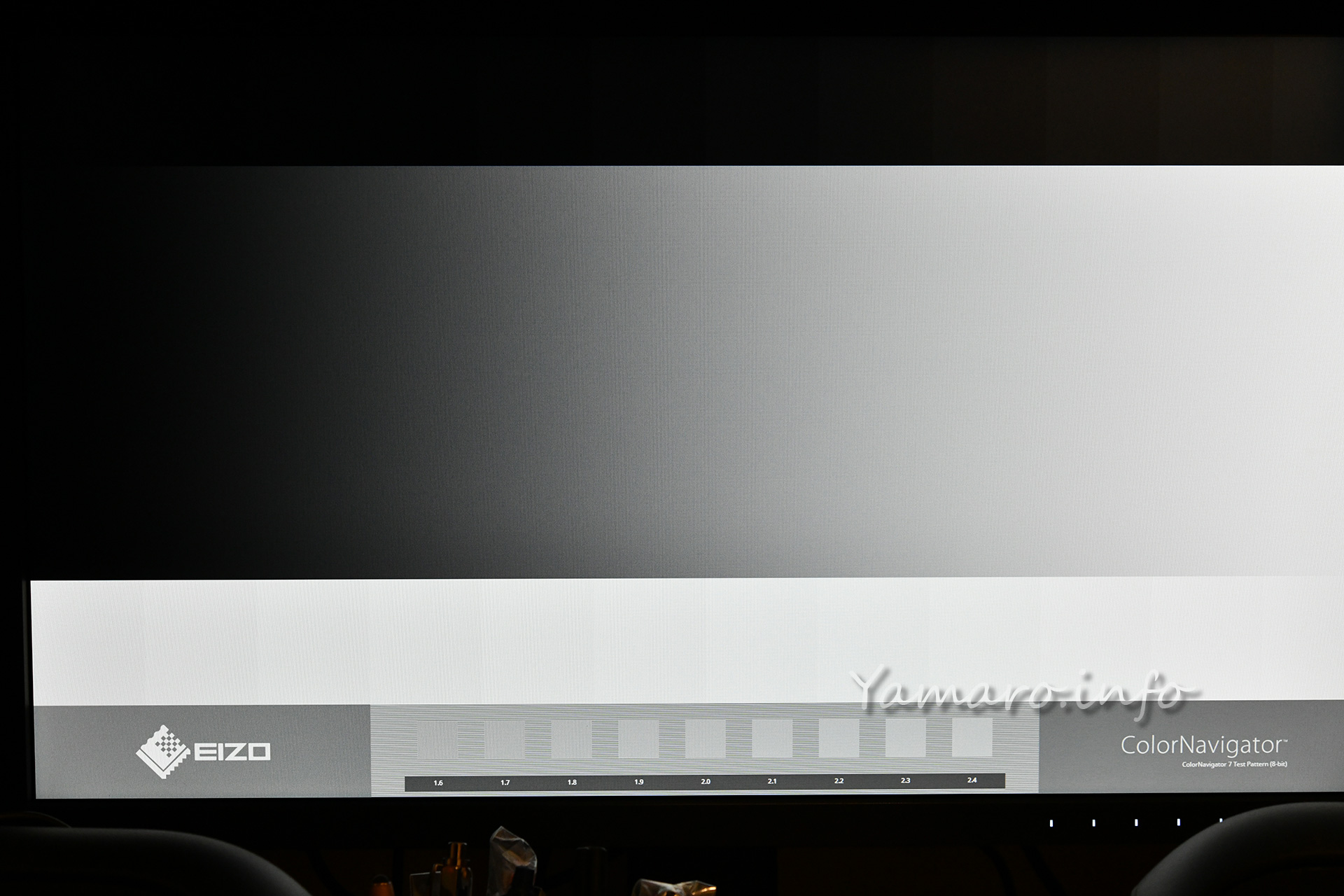

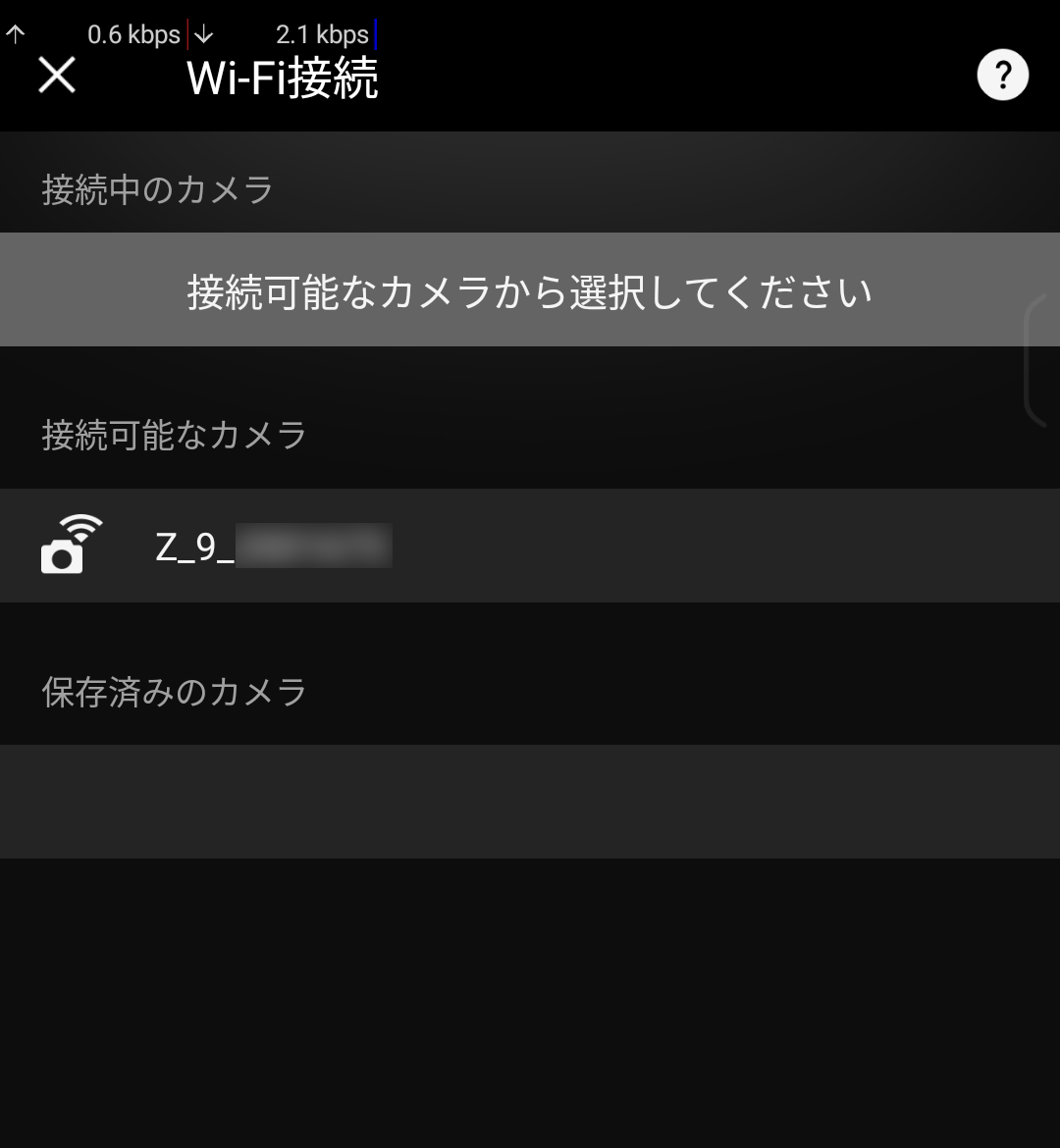

Zenfone 11 Ultraのカメラレビュー、最後はRAW画像です。

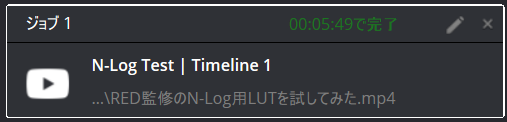

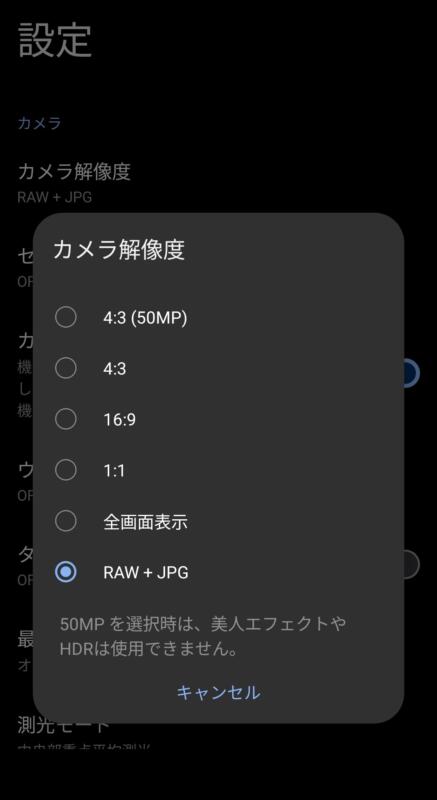

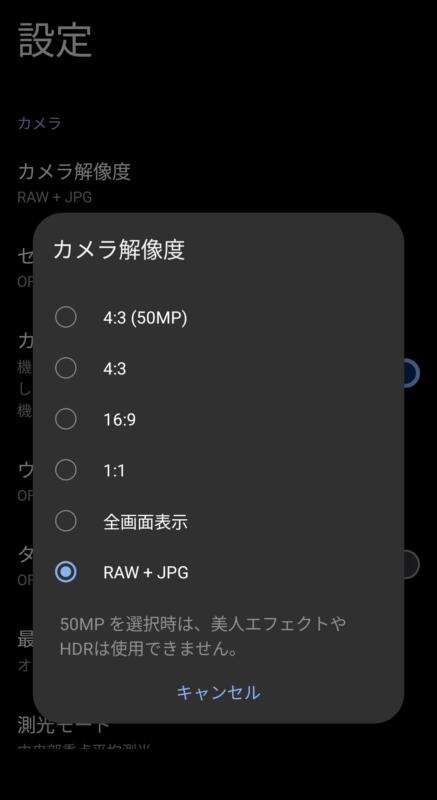

RAW撮影は何故かカメラ解像度から設定する

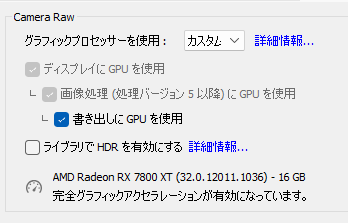

生成されるRAWファイルの拡張子は汎用RAWデータの.dngとなります。今回はRAWデータを未調整のままAdobe Lightroom ClassicでJPGに変換し、ブログ用の解像度に落として出力したものと、個人的に調整したものを掲載しています。5000万画素 広角カメラ (35mm換算:23.8mm相当/F値1.9) 6軸ジンバルスタビライザー&アダプティブEIS で撮影しています。

RAWデータの素の出力はかなりあっさりめの発色

息子のサッカーの練習試合の風景です。

RAW未調整 調整済

等倍で見た限り、手持ちのNikon Z 9/Z 8やD850の4500万画素を超える画素数とは言え、登載するイメージセンサは1/1.56型のSONY IMX 890センサ 、流石に実際の解像感でフルサイズセンサと比較してはいけませんね。IMX 890は多くのミドルクラスからハイエンドスマホに搭載されている主力のセンサだけに、実力は悪くないはずです。後継のIMX 906も登場していますが、Zenfone 11 Ultraは先行するROG Phone 8をベースとしているため、共通した1世代前のセンサを採用していると思われます。

ただ、この画像を見て思ったのは、ピクセルビニングで生成した12.5MPのJPGのディテールの潰れっぷりは、RAWのJPG変換に関しては発生していないんですよね。

50MPの解像感はないけど、スマホ内生成のJPG出力より遥かにディテールは出ている

うーん、これを見る限り、50MPのRAWから”HyperClarity AIアルゴリズムでRAWファイルを直接処理”なんて謳っている割に、JPGのディテールの潰れっぷりは何なのかと思ってしまいますね。

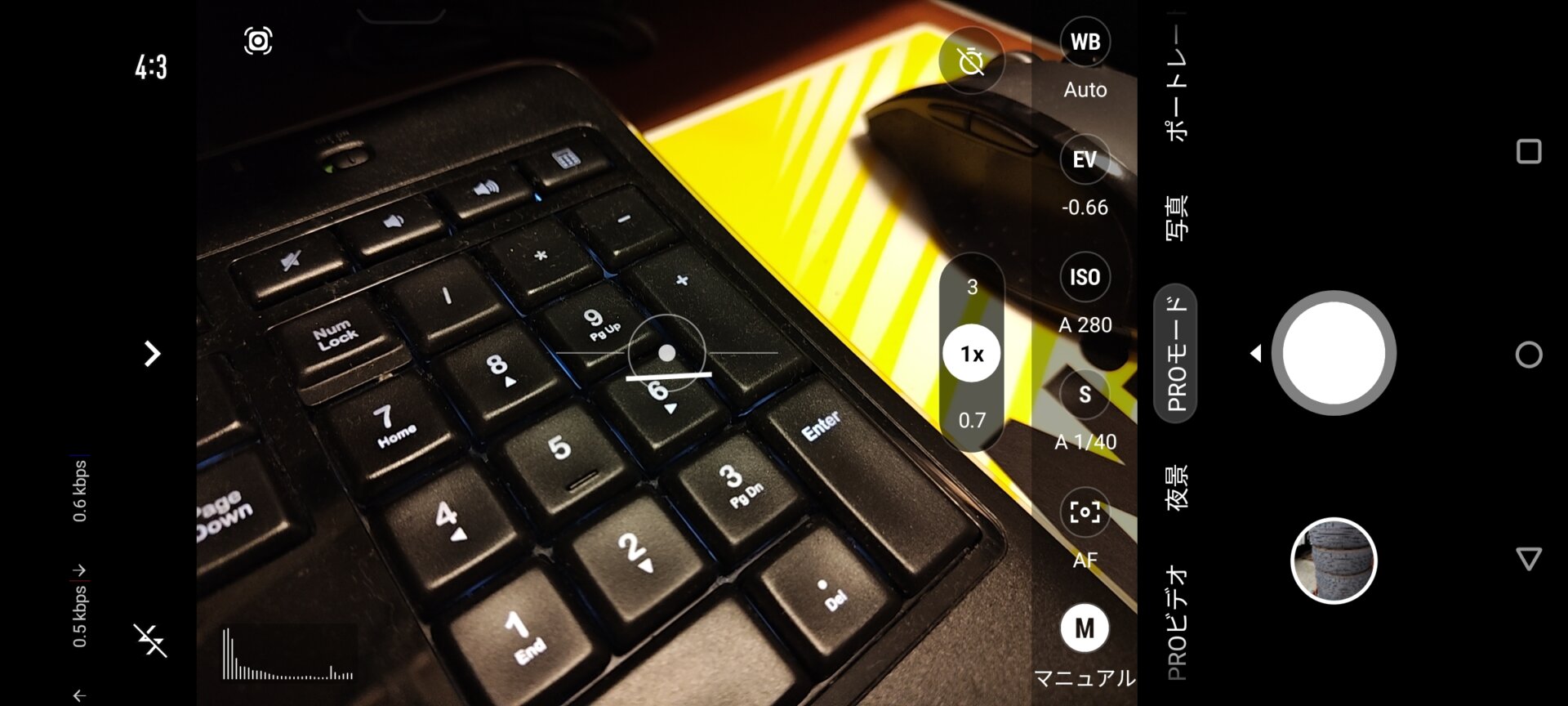

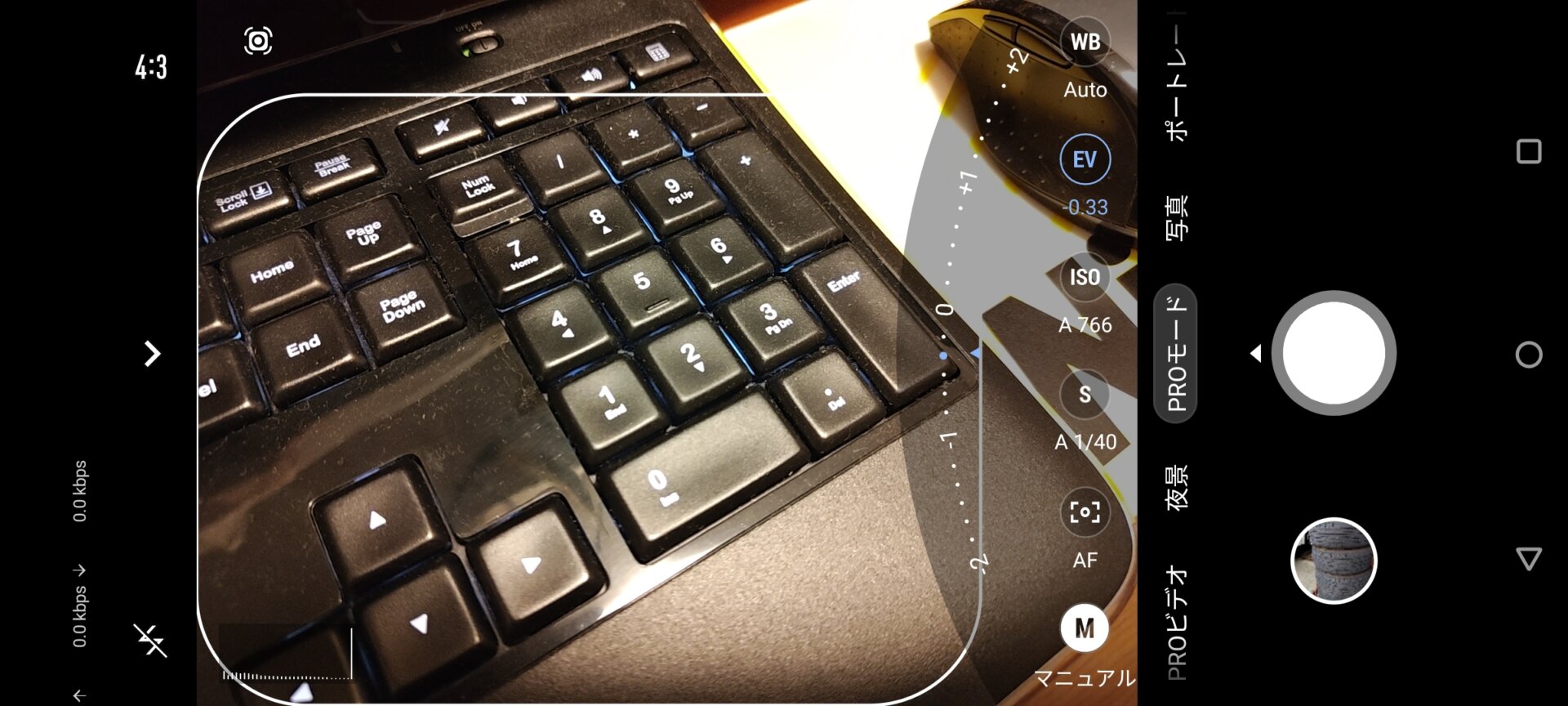

感度が上がるとディテールとカラーバランスは崩れる

こちらは夜の電車を撮ってみたもので、ISO748まで上がっています。基本感度がISO25とわりかし低いセンサなので、ISO748はそれなりに高感度なんですよね、このセンサにとっては。

RAW未調整 調整済

このデータはなかなか手強かったです。蛍光灯による緑被りをモロに受けていますが、さらに高感度ノイズ発生、暗所潰れにハイライト飛びもあります。

夜明けのSA、これはなかなか良く撮れている

驚くほどよく撮れたのがこちら。夜明けの花輪SAです。これは50MPセンサの出しうるディテールをなかなか良く出していると思います。

RAW未調整 調整済

あっさり目の発色が良い方向に行っていますね、色の調整がこれに関してはしやすかったですね。

よく見るとトンボが飛んでいるよ

細部表現はもちろん一眼カメラのセンサには敵わないとしても、ちゃんとトンボが飛んでいるのが分かるくらいにはディテールが出ています。木の葉もややシャギー掛かっている部分も見受けられるものの、どのみち素の50MPで使う用途なんてのはスマホに求めないので、解像度を落とした時にディテールがあればそれで良いです。

スープカレーの美味しさを伝えるのは難しい

函館のスープカレー吉田商店にて。

RAW未調整 調整済

2枚目はスープカレー。これが調整が難しくって。店内の電球照明、スープカレーの色、同じような色合いなので難しいですね。

RAW未調整 調整済

それにしても色を出すのはなかなか難しい。美味しいさを伝えるのは、ちょっとRAWをいじったレベルでは難しいです。

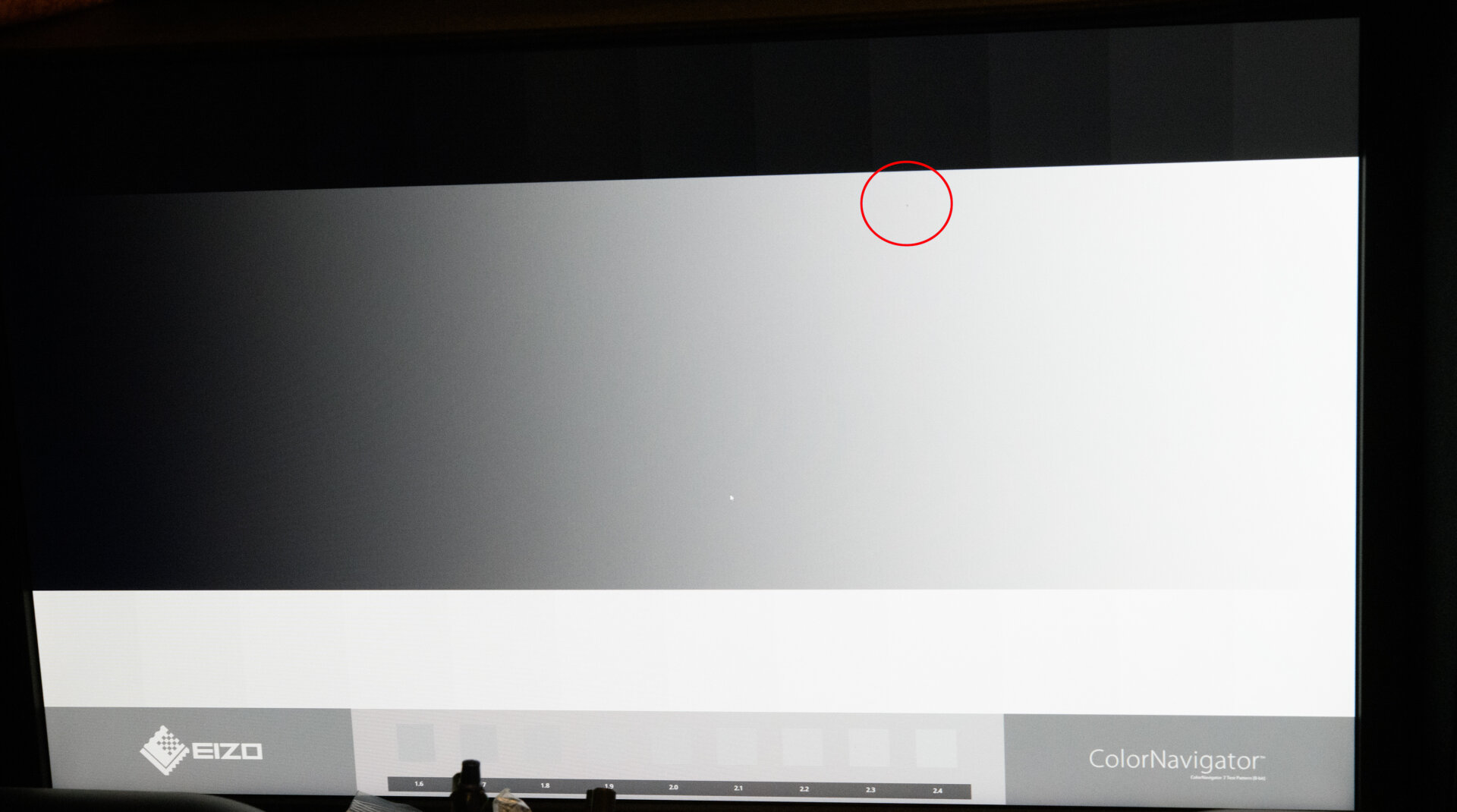

手ブレ補正の影響!?画像の下側の像が流れている

RAWとは直接関係ない話ですが、函館にある六花亭で撮った写真なんですが、写真の下側の像が流れてしまっています。

未現像 調整済

この現象はこれ以外にももう1枚あったのですが、原因不明です。

像が流れる方向が画面の角ほど斜めになっていて、レンズ中心軸に向かう方向ではあり、やはり手ぶれ補正が最大限に動作した際のレンズの周辺性能限界が写っただけかな、と今のところ思っています。

像が流れる方向がレンズ中心に向かっているように見えるので、やっぱりジンバル手ぶれ補正が最大限に働いた時のレンズの限界かな? でも、そうだとすると、なぜ下側だけなのか?左側はもっと像が流れないのかとか、思うところもありますが、左側はまだ最大限に補正されていないからなのかな?

いずれにしろ、スチルの場合はラフに撮らずしっかりカメラを構えよう、という基本は変わらないですね。

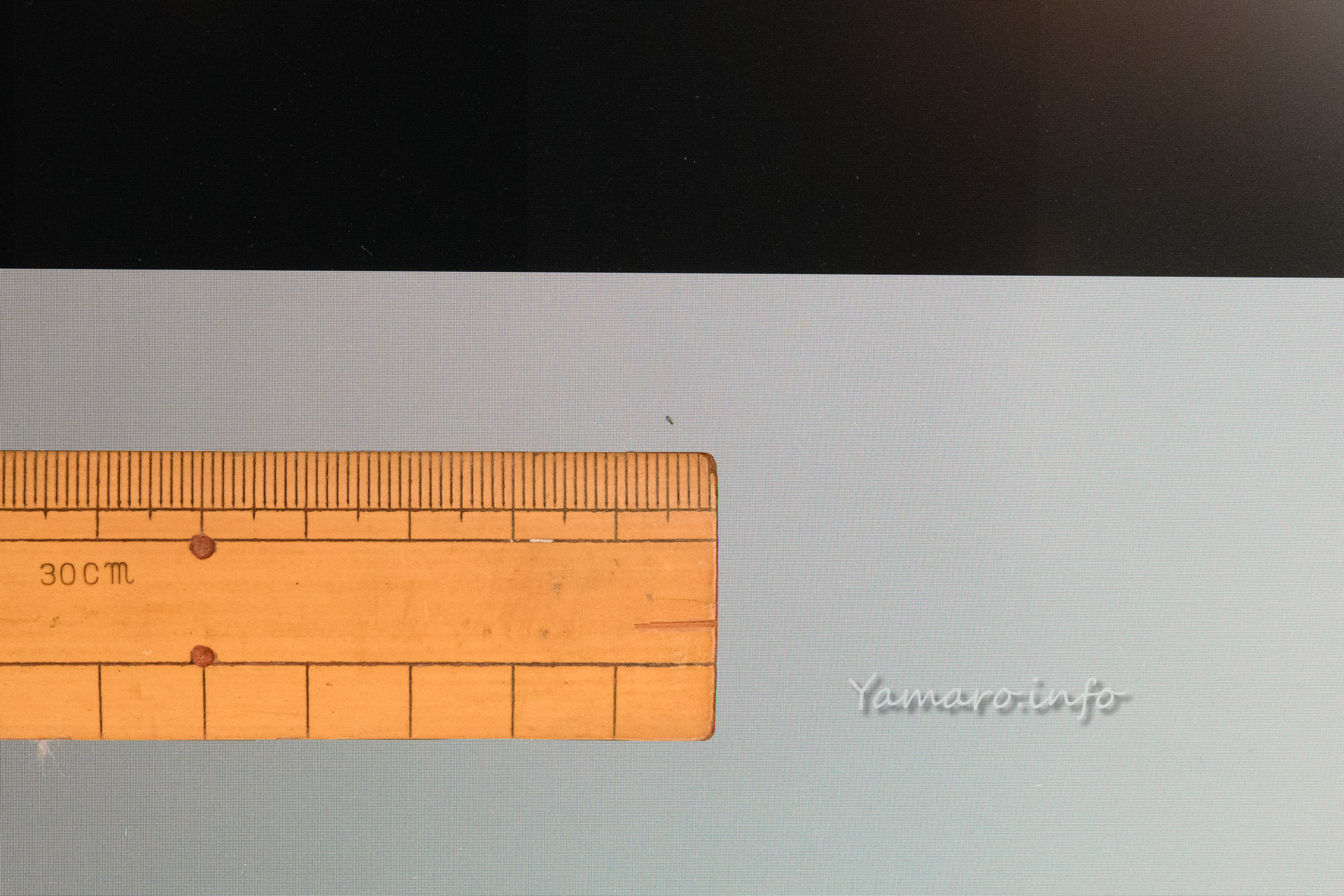

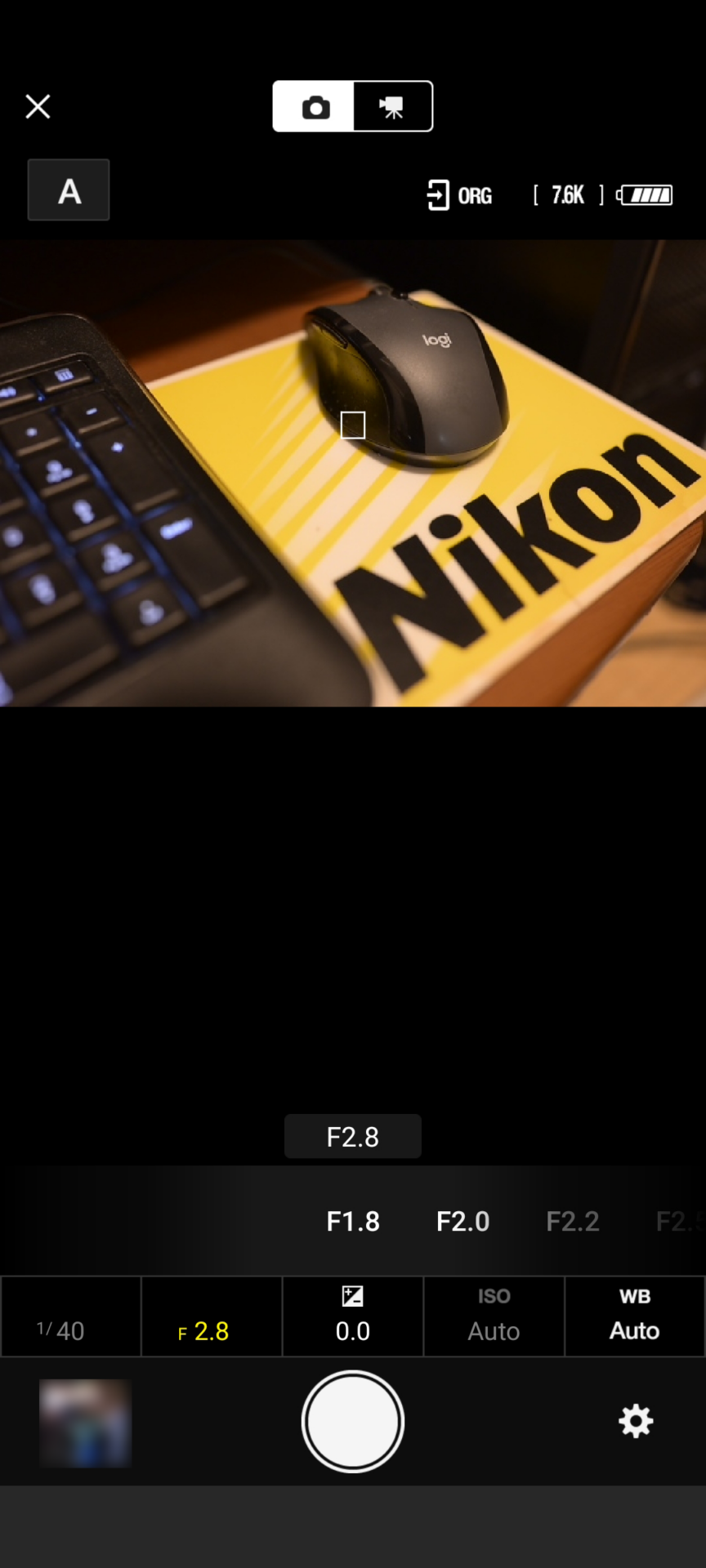

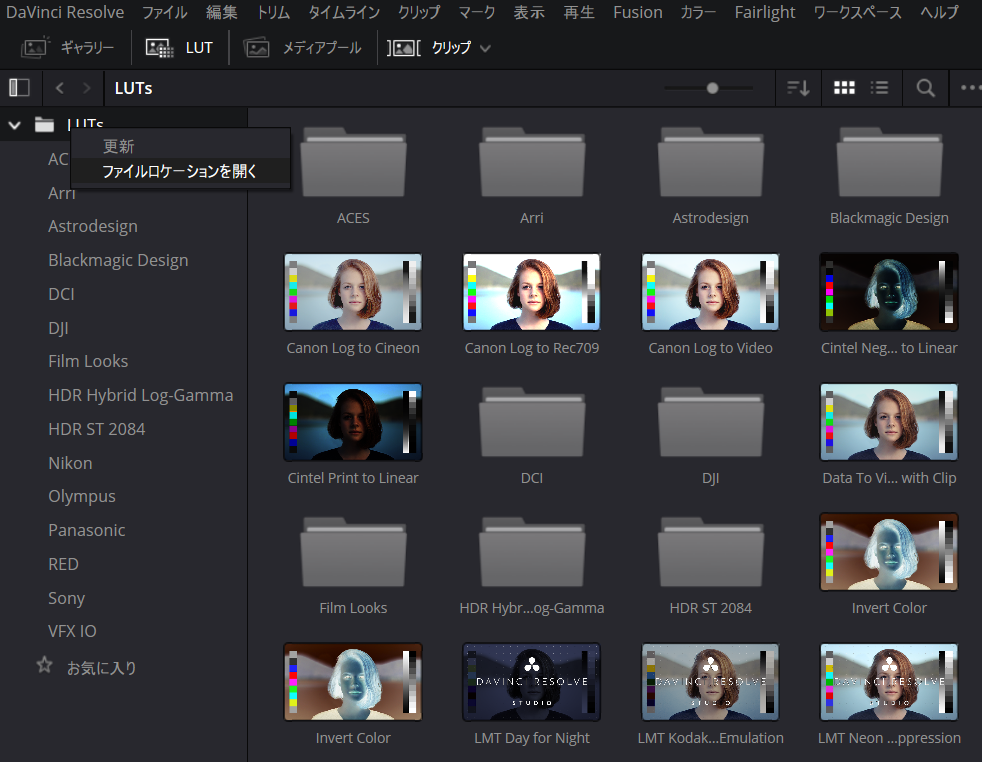

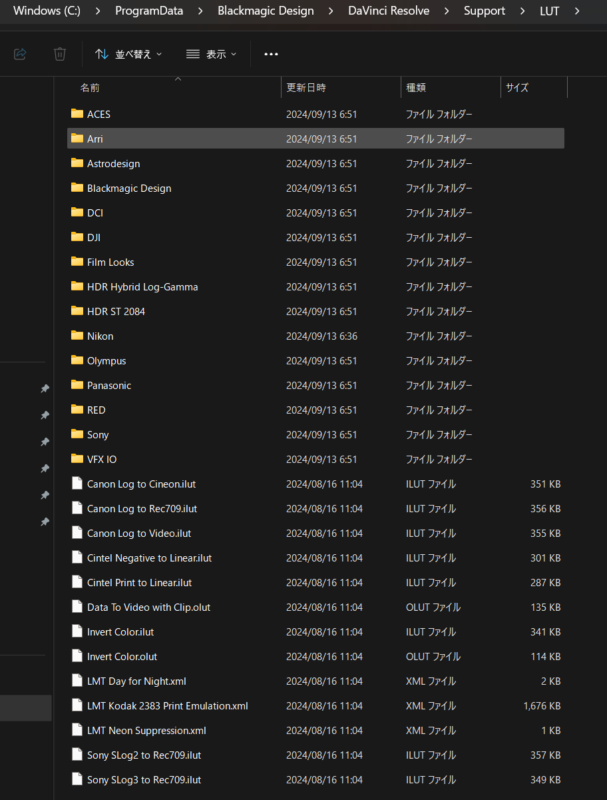

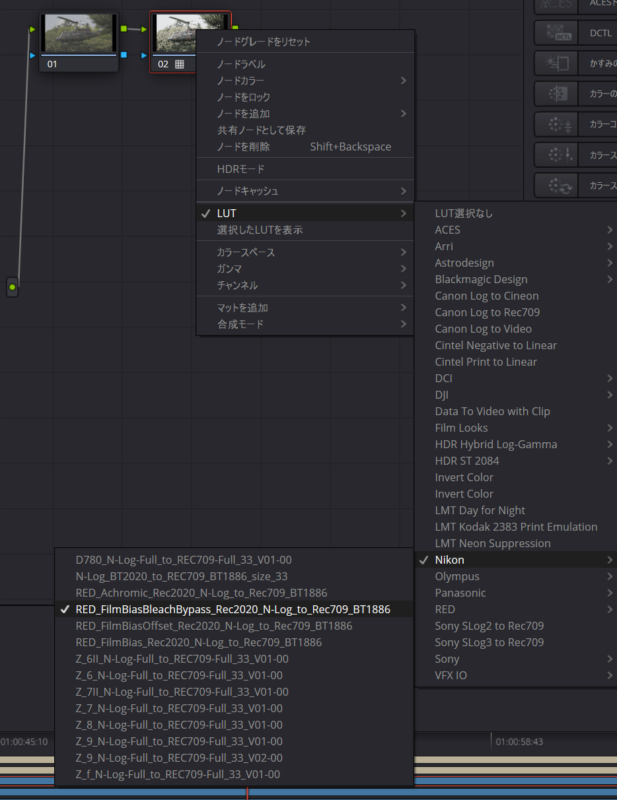

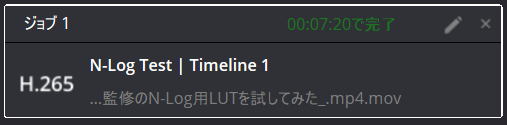

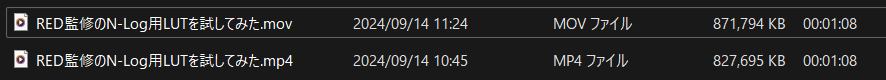

最後は望遠カメラ、JPGとの違いすぎるRAWを見よ!

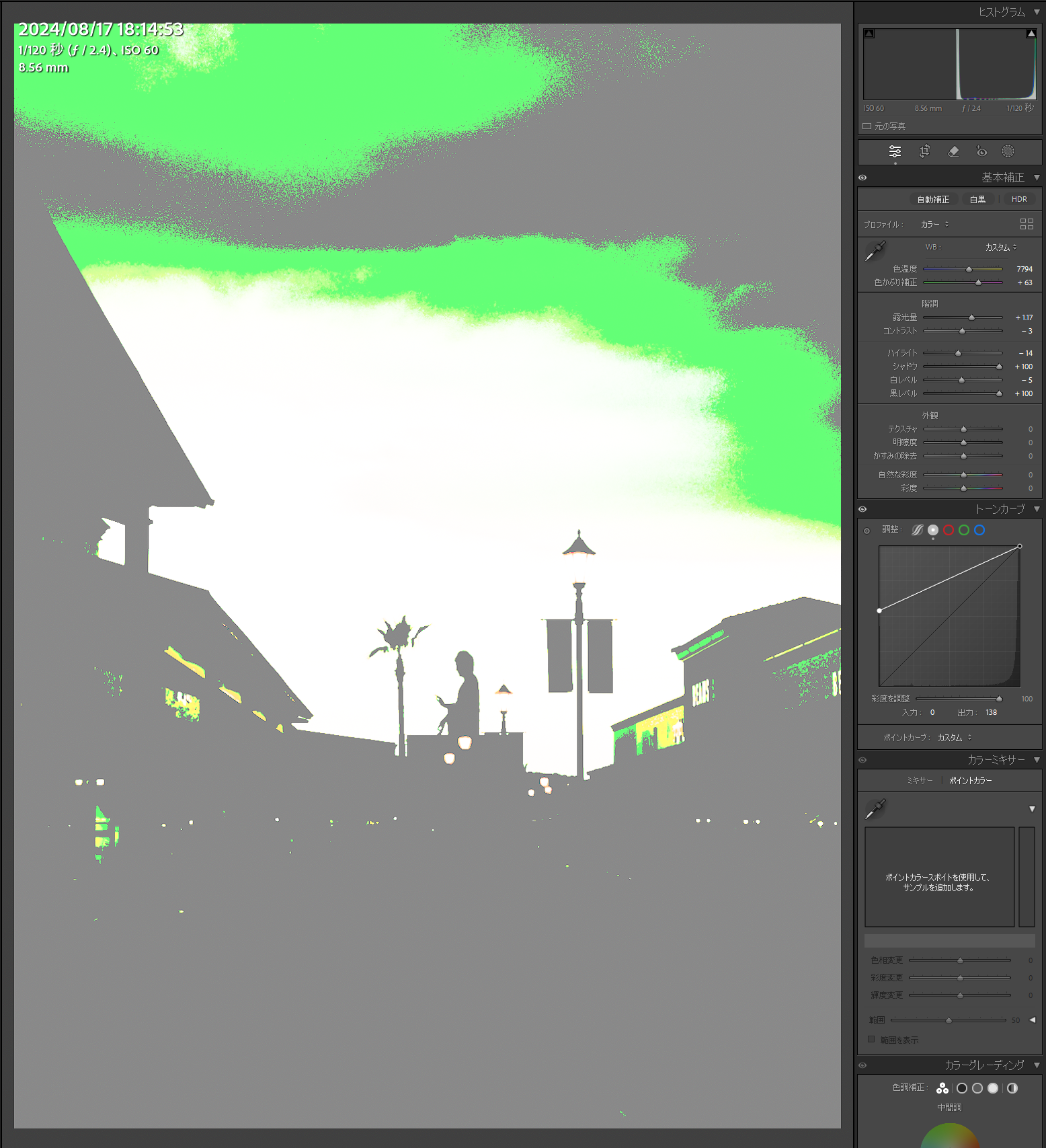

最後に、3200万画素 望遠カメラ (35mm換算:65.3mm相当/F値2.4) で撮ったRAWデータ。

RAW未編集 カメラ生成JPG Zenfone 11 UltraでRAW+JPGで撮った写真の撮って出し

おいおい全然別物になってるよ!

本当に同時に生成された写真かと思いますが、同じタイミングです。あまりにも色が違いすぎますし、JPGのほうが実はわずかにトリミングされています。

これだけ違うのです トリミングされている理由は不明で、RAWで撮影できる状態ではズームできないのです。

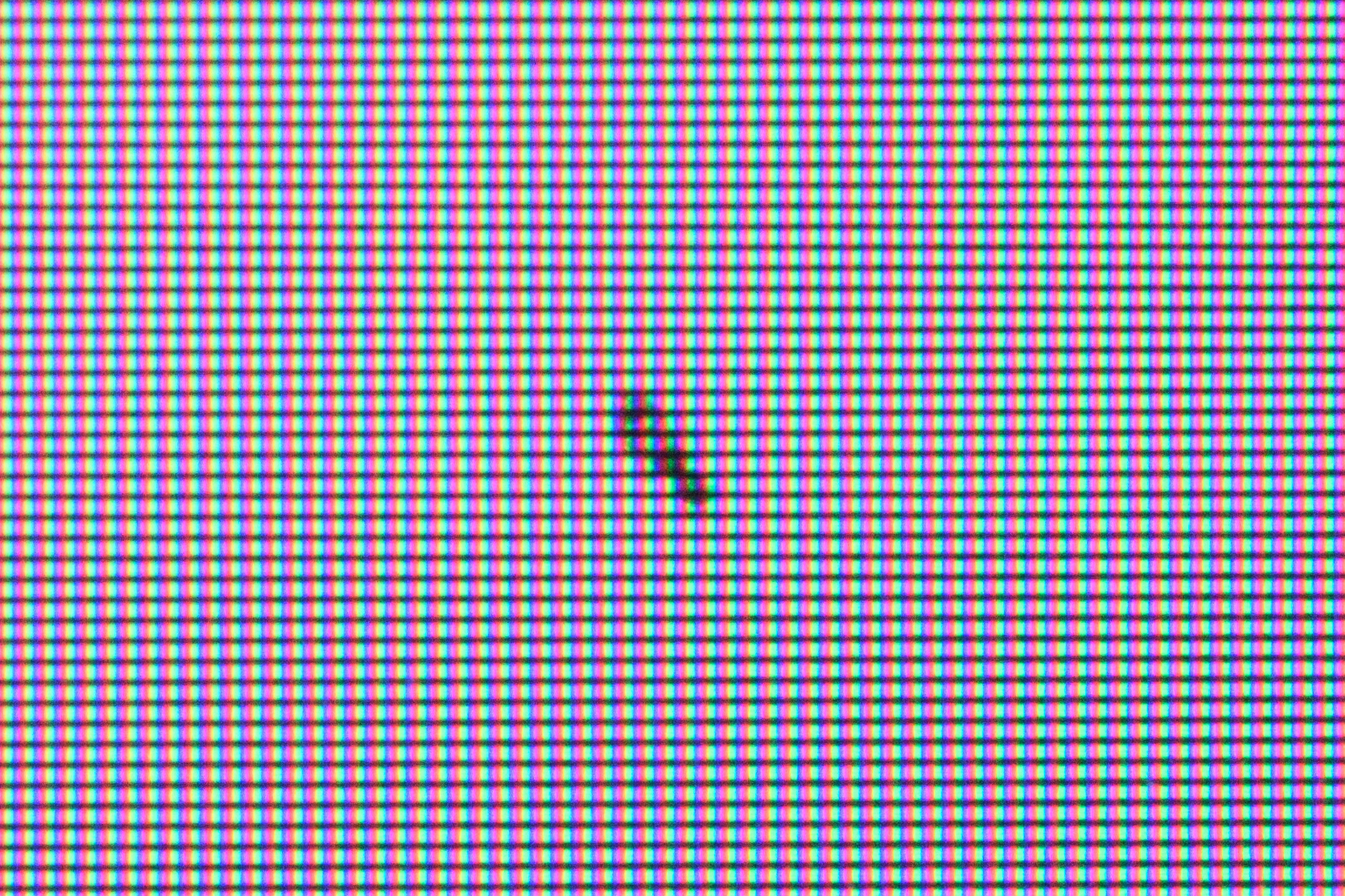

調整してみました。結論から言うと無理でした 。

シャドウは最大限に持ち上げて、何ならトーンカーブでも持ち上げてみたけど無駄でした。そこには真っ黒のデータしか残っていませんでした。でもZenfoneが同時生成したJPGは、暗部にちゃんと人影が写っているんですよね。このRAWにはまるで階調がないんですよ。

このRAWデータは本当にRAWなんだろうか? センサの吐き出した出力を全てデータ化しているのだろうか? いずれにしろ、Zenfone 11 UltraのRAWデータ、全データを残しているわけではない、もしくはJPGのみは複数枚撮影して合成しているとか、何かしらの違いはありそうです。

ということで、Zenfone 11 UltraのRAW、一筋縄ではいかなそうですね。