ワタシ、燃料添加剤はもともと懐疑的なのですが、嫁車エスティマも16年、そろそろインジェクターもきれいにしておこうかなと思い、車の整備にものすごく詳しいの知り合いの投稿を見て、自分も真似してみることに。

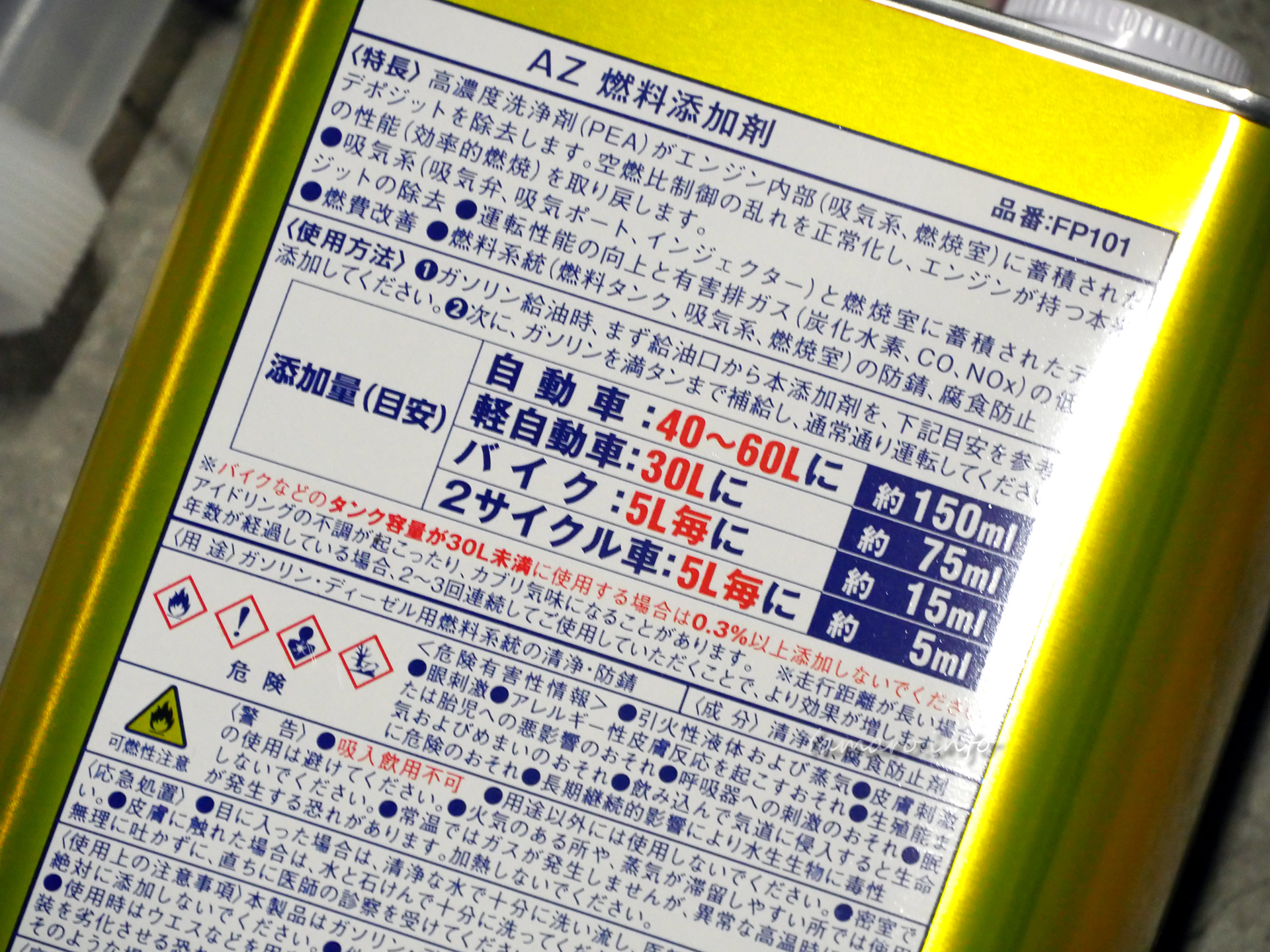

この手の添加剤はWAKO’S以外イマイチなことが多いのですが、これは評判を聞きますね。車以外でも、たまにしか使わない発電機や農機具の調子が良くなったなんて意見も目にします。WAKO’Sより安価ですが、効果は結構高そうです。AZのケミカルは仕事でも使っていますし、悪いものではないと思いますね。

今回自転車用のチェーンオイルや洗浄剤なんかも同時購入したので、送料無料でした。計量カップはダイソーですw

インジェクション、キャブレーター、4サイクルに2サイクル問わず、ガソリン・ディーゼルエンジンの内部をきれいにするそうです。

エスティマのガソリンタンクは65Lなので、150mlを計量カップで測ります。今回1Lの缶を買ったので、何回かに分けて使います。

16年12万キロ以上走っているので、連続添加が良さそうですね。

計量カップから直接ガソリンタンクに入れましたが…入れづらいですね。細長いメスシリンダーのほうがようですね。なお、AZの商品の中にはメスシリンダー形状の容器付きのもあるので、それを選んでも良いかもしれませんね。

ここから連続で添加していって、効果があるとよいのですが。デポジットの状態は外から見えないですからね。

ネット通販で買えます。送料無料はありがたいですね。