2月23日、仕事は忙しかったのですが、お休みいただきましていってきました百里基地。午前中は大雨、その後は所要があり、撮影は15時過ぎからとなりました。

久々のスポットで撮影。夕方の順光を狙えました。洋上迷彩は、順光だと写真映えしますが、そうじゃないと迷彩効果で、コントラストの出ない写真になります。

戦闘機としては、迷彩効果が出ていることは正しいのでしょうが、写真的には…ねぇ(笑

今年度以内にF-2A/Bを運用する第3飛行隊は、三沢から百里への移動となるため、百里はF-2が増えています。

去年まではファントムが主役だった百里基地も、一気にF-2が主役になった感じです。

この後、301SQのファントムが動きだし、ランチェンになったので移動。

夕日に映えるファントム、やっぱいいです。これが日常のように思えても、来年度いっぱいで退役してしまいます。なので、見られるうちにたくさん見ておきたいです。

J79ターボジェットエンジンの咆哮を感じられるのもあと僅か!

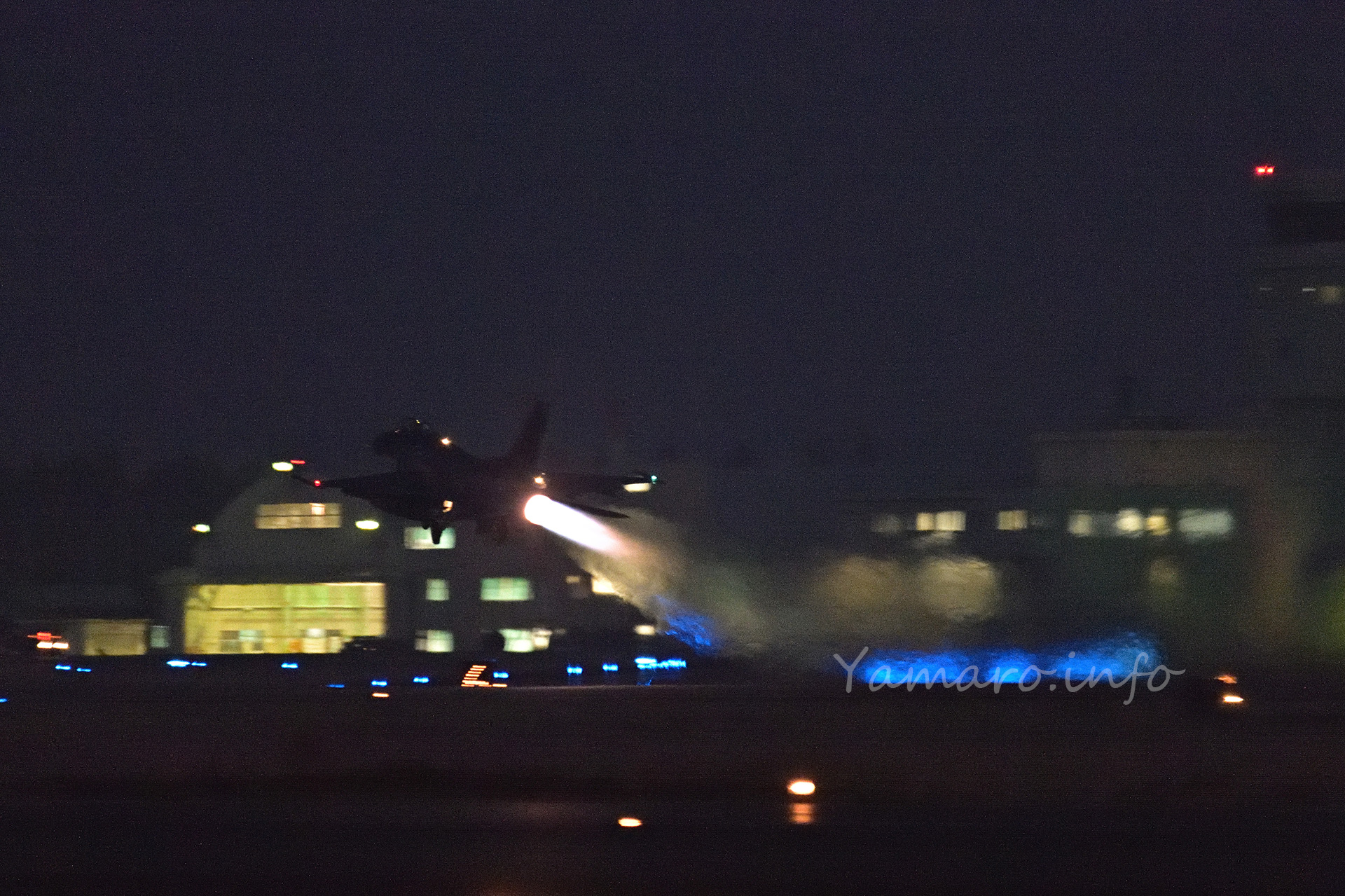

この後、普段ならもう帰る時間でしたが、ナイトが始まったので、留まることにしました。実はナイトの撮影は初めてです。

ここ数年使っているレンズはSIGMA 150-600mm Sportsですが、開放f値はF5-6.3と暗いレンズです。果たしてまともにAFは使えるのか?そもそもD850の常用感度はISO25600までで、個人的に許容なのはISO12800まで、と思っているので、どこまで撮れるのか?

そんなこんなで初ナイト、開始です。もちろんレンズは手持ちです。

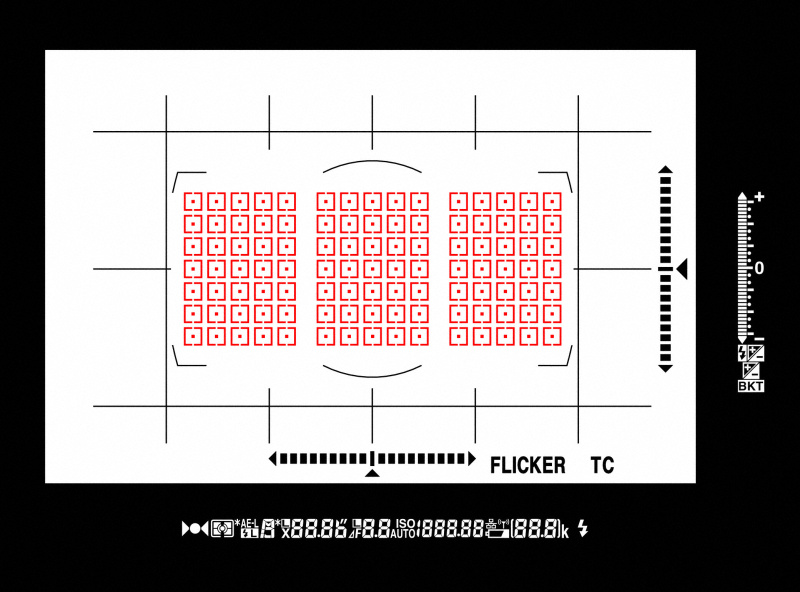

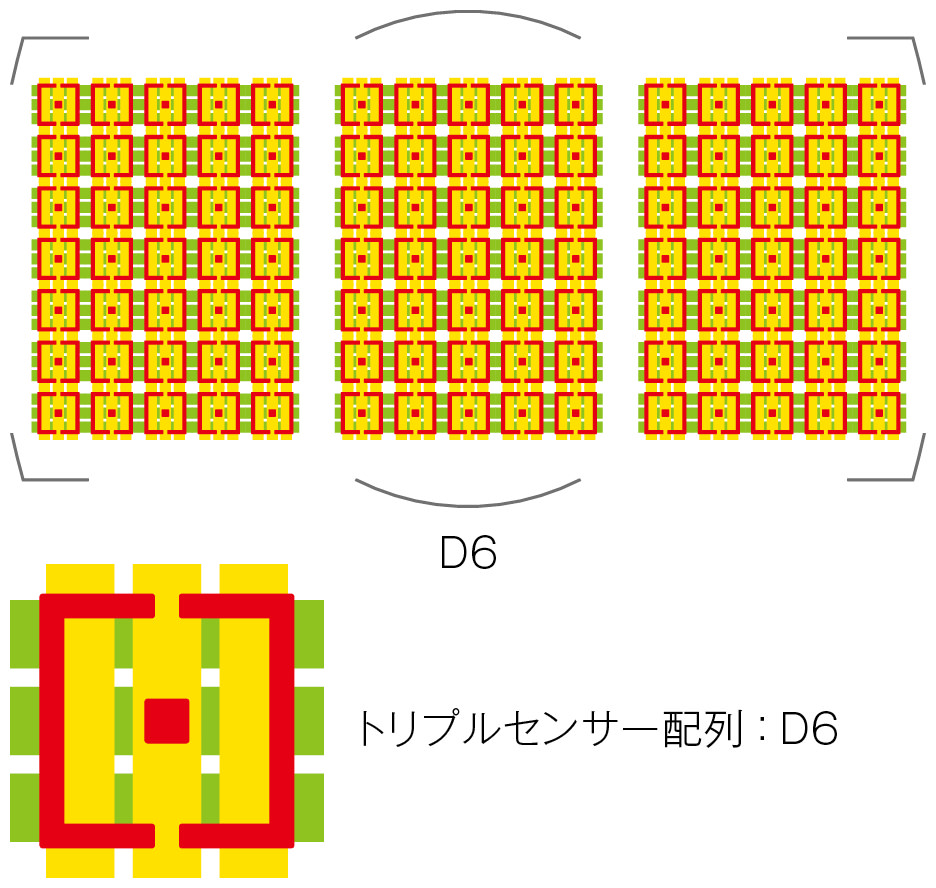

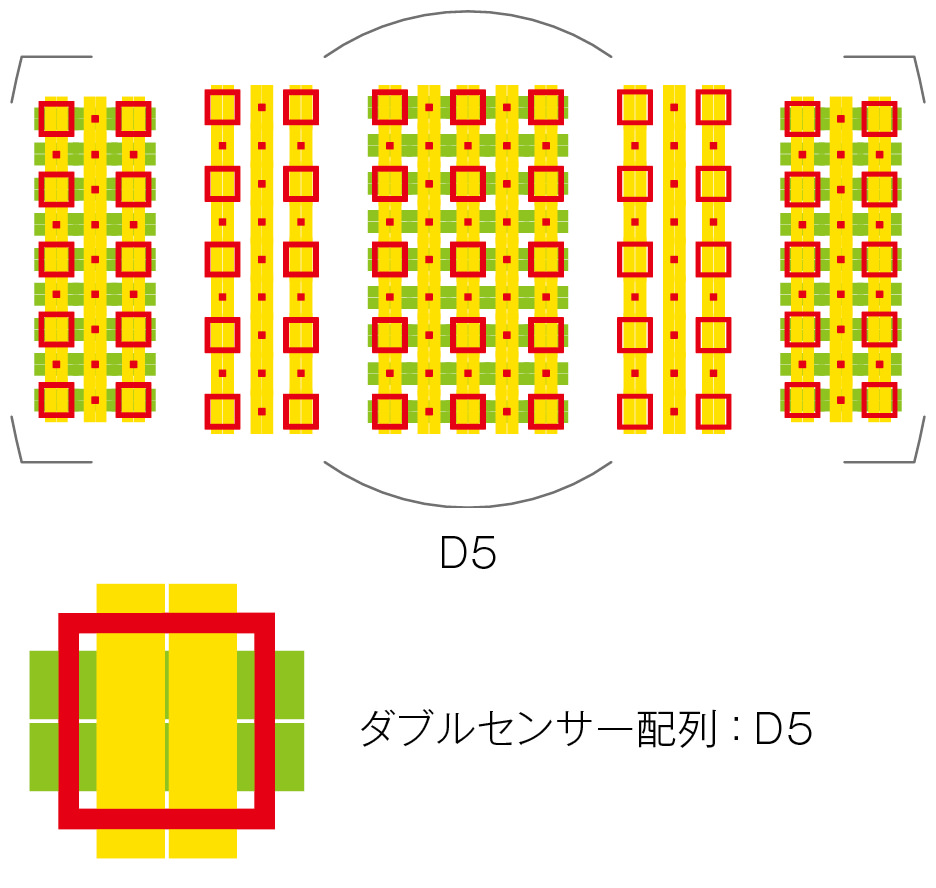

どんどん暗くなりますが、意外にもAFはもたつくことなく合ってくれました。ここはさすが、D5譲りの-4EVから対応できるマルチCAM20K AFモジュールを搭載しているだけあります。暗いレンズでこれなので、ゴーヨンロクヨン辺りのレンズであれば、もはや肉眼で合わせるよりAFに任せたほうが良いでしょうね。

AFは、こう暗い状況なので、中央9点にしています。

※開放f値F5-6.3のレンズであれば、中央25点までは制約なく使えるようです。

SIGMA 150-600 Sportsの望遠側絞り開放は少々絵が甘くなるのですが、この状況ではそうも言っていられないので、絞り開放に。感度は上限設定にしているISO12800に。

いやー難しい! ほとんど真っ暗ですからね、AFは合っているんでしょうけど、そもそもピントが来ているかは分からないです。最新ミラーレスだともう少し良く見えているのかな?

A/Bを焚くと、真っ暗な機体とA/Bの炎の輝度差が顕著です。A/B炊き始めに撮るのがいいですね。全開になるとA/Bが明るすぎて…。

感度も、ISO25600まで上げてみても良かったかも? どのみちノイズは出るし、まずは写ることが肝心ですし。

初ナイト、色々経験できて楽しかったです。

この日は飛んでいるRF-4Eは撮ることが出来ませんでしたが、退役までに1回でも撮る機会はあるだろうか…。来月休めるかは…微妙…うむむ。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/197926c1.252f857d.197926c2.5d415b42/?me_id=1213310&item_id=19874057&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3974%2F4542519013974.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3974%2F4542519013974.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)